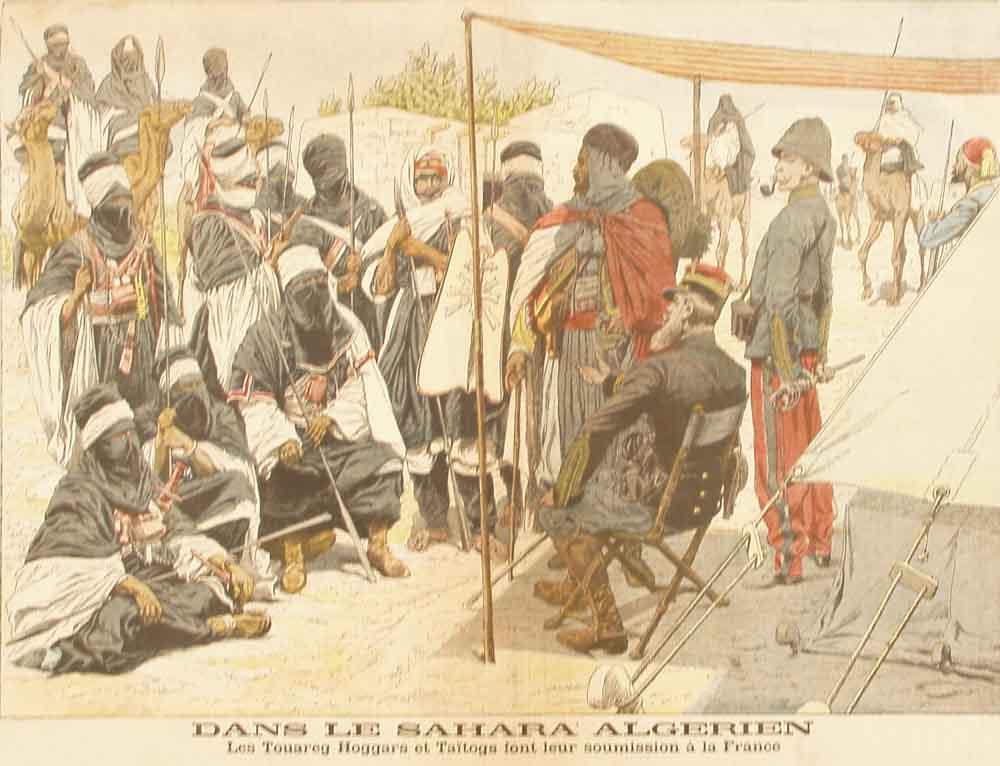

DANS LE SAHARA ALGÉRIEN

Les Touareg Hoggars

et Taïtogs font leur soumission à la France

C'est un événement capital pour l'avenir de notre expansion

africaine que cette soumission volontaire des Touareg Hoggars et Taïtogs.

L'événement s'est produit dans de récentes assemblées

tenues à In-Ouzel et à Tamaghasset, sous la présidence

du capitaine Dinaux, chef de l'annexe d'In-Salah.

Les Taïtogs ont accepté de payer un impôt annuel de 500

francs en argent.

Les Hoggars, de leur côté, ont promis de payer un impôt,

dont le taux n'a pas été fixé encore.

Enfin., les chefs ifoghas, qui étaient présents à l'assemblée,

après avoir demandé leur rattachement à l'Algérie,

ont accepté de relever du gouvernement général de l'Afrique

occidentale et ont décidé d'aller tout de suite faire à

Gao une démarche dans ce sens auprès du commandant du cercle.

Notre « Variété », consacrée tout entière

à l'histoire de nos rapports avec les Touareg, montre par suite de

quels prodiges d'énergie et d'habileté diplomatique ont été

obtenus ces heureux résultats, dont tout l'honneur revient à

nos représentants militaires dans le Sahara algérien.

***

VARIÉTÉ

CHEZ LES TOUAREG

Les pirates du désert. - Explorateurs assassinés. - Les

voyages du commandant Laperrine. - Une randonnée au pays des Hoggars.

- La chasse dans le désert. - Une aubade. - Honneur à nos

officiers d'Afrique !

Est-ce, cette fois, la pacification complète, absolue, définitive,

du Sahara, notre immense « marche » du désert ? Il y

a tout lieu de l'espérer, car la démarche des chefs touareg,

qui fait l'objet de notre gravure le huitième page, se produit après

une longue période de tranquillité, et elle se présente

à nous comme le résultat d'une lente et sage pénétration

pacifique accomplie par nos officiers.

Qui eût osé croire, il y a seulement quelques années,

que cette pacification s'effectuerait si tôt et que les belliqueux

Touareg viendraient d'eux-mêmes faire leur soumission ?

Dès les premières années de la conquête le l'Algérie,

notre expansion se heurta à ces « pirates du désert

», comme on les appelait alors.

Les rares voyageurs qui avaient pu pénétrer jusqu'au milieu

d'eux avaient été frappés des différences profondes

qui existaient entre leurs moeurs et celles des Arabes.

Les Touareg, en effet, sont des Berbers de race pure. Ils ont le teint bronzé,

les cheveux longs, lisses et noirs, la barbe rare, les yeux noirs, les membres

musculeux. Ils sont de taille haute et svelte. La mode, chez les chefs,

est de porter la moustache longue et la tête rasée, sauf une

tresse.

Bien que musulmans, ils ne suivent guère les pratiques fondamentales

de la religion du Prophète, ne jeûnent pas, ne font pas les

ablutions traditionnelles.

Vêtus d'une tunique blanche ou noire, suivant les tribus, d'un pantalon,

d'une ceinture de laine, ils se coiffent d'un turban, dont un bout est ramené

de façon à voiler la figure en ne laissant voir que les yeux.

Ce voile, ou « litham », a pour but d'abriter les voies respiratoires

contre le sable du désert.

Ces peuples sont pasteurs et nomades. Leur principal revenu consiste dans

l'exploitation des caravanes qu'ils escortent, moyennant une redevance,

dans la traversée de leur territoire.

L'Anglais Richardson fut un des premiers explorateurs qui put les étudier

de près. Le Français Duveyrier vécut parmi leurs tribus

en 1861. L'année suivante, un traité de commerce fut signé

à Ghadamès, entre le commandant Mircher et deux cheiks des

Touareg Adzjer. Mais ce traité demeura lettre morte. Pourtant, les

Touareg Adzjer se montrèrent de tout temps moins hostiles à

l'influence française que les Touareg Hoggars. Ceux-ci ont leur centre

commercial à In-Salah, ceux-là à Ghadamès.

Les premiers essais de pénétration furent malheureux. Tour

à tour furent assassinés, en 1874, les explorateurs Dournaux-Duperré

et Jaubert ; en 1880, la mission Flatters ; en 1881, les pères Richard

et Kermabon ; en 1896, le marquis de Morès. Par contre, Fourreau

et Lamy, à la tête d'une nombreuse escorte, réussirent

à traverser les territoires touareg et infligèrent un rude

échec aux pirates du désert, en 1899.

Depuis lors, l'occupation progressive du Tidikelt, du Gourara, de Touat,

des vallées de la Zousfana et de la Saoura nous mit plus étroitement

en contact avec les Touareg Hoggars. Et nos dangereux voisins apprirent

à nous connaître.

En 1901, il fut possible de pousser une pointe jusqu'à l'Adrar et

d'y installer une garnison. C'était un progrès ; les Touarég

se trouvaient encadrés et nous pouvions les surveiller par le Nord

et par le Sud.

En 1902, le lieutenant Cottenest, envoyé à la poursuite d'un

rezzou, put faire le tour du Hoggar avec 130 hommes de la compagnie du Tidikelt.

Attaqué à Tit, par 300 Touareg, il leur infligea une défaite

complète.

Ce combat marque la fin de la période proprement militaire alors

commence l'ère des négociations patientes, habiles, menées

par nos officiers, et, en particulier par le commandant Laperrine, pour

ramener à nous les vaincus. Les Touareg, sans perdre de vue qu'au

besoin nous saurions les châtier, se rendirent compte assez vite de

nos intentions pacifiques à leur égard et, dès l'année

1902, le lieutenant Besset put faire une tournée à grande

envergure dans la région du Mouydir et de l'Ifetessen, sans être

inquiété.

Le voyage du commandant Laperrine, effectué vers la même époque,

fut décisif. Parti d'Akabli, il descendit jusqu'à In-Zize,

contourna complètement l'Ahnet et le Mouydir ; il constata que les

Touareg, s'accoutumaient à notre contact, qu'ils prenaient confiance.

Les pourparlers qu'il engagea avec les Ifoghas d'Adrar amenèrent

presque immédiatement leur soumission, d'autant plus importante que,

par suite des relations étroites existant entre les Hoggars et les

Ifoghas d'Adrar, leurs tributaires, ces deux groupes constituent un tout

indivisible.

D'autre part, les résultats de notre politique de conciliation ne

devaient pas tarder à se faire sentir. Déjà l'Amenokal

ou chef de la confédération des Hoggars, Tissi ag Chikat,

notre ennemi irréductible, un des principaux auteurs du massacre

de la mission Flatters, avait dû fuir son pays, tandis que le parti

de la paix, groupé autour du chef touareg Moussa ag Amastam, nous

faisait des avances. Favorablement accueillies parles autorités françaises,

les ouvertures de Moussa ont abouti à une adhésion complète

qui a fait faire à la pacification un progrès considérable.

On put considérer alors que, par ce fait, l'ensemble de la population,

à part quelques tribus de peu d'importance, nous était acquis.

C'était la pacification complète de la région.

La démarche qui nous gagna définitivement les Hoggars fut

la mission, on pourrait presque dire l'ambassade du caïd El Hadj Ahmed

Bilou, d'In-Salah, auprès de Moussa. Pour décider celui-ci

à venir au Tidikelt, il fallut que cet indigène fît

des prodiges de diplomatie. La tribu de Moussa ne pouvait croire que les

Français lui rendraient son chef sain et sauf s'il se rendait chez

eux. Le caïd finit par vaincre ses hésitations et ses craintes.

Il l'amena à In-Salah au commencement de 1904.

C'est ainsi que Moussa est devenu commandant de territoire sous le contrôle

du chef d'annexe d'In-Salah ; il a pris envers nous l'engagement de maintenir

le pays dans l'ordre le plus parfait, et suivant l'expression qu'il a tenu

à insérer dans l'accord qu'il a signé avec le commandant

Laperrine : « Un esclave, portant de l'or sur sa tête, pourra

traverser le Hoggar en pleine sécurité. »

***

La même année, le commandant Laperrine fit une nouvelle tournée,

dont le résultat fut de montrer mieux encore les progrès réalisés

; et il en organisa d'autres, dirigées par les officiers des compagnies

sahariennes.

« Toute l'année, disait un de ces officiers, nous faisons des

randonnées de cette sorte. On part en caravanes n'excédant

jamais 150 chameaux, car, au delà de ce chiffre, on resterait cloué

trop longtemps autour du même puits pour abreuver les bêtes.

On emporte un minimum de vivres et on compte sur la chasse pour faire l'appoint.

Si désolé que soit le désert, il nourrit cependant

de grands animaux sauvages. Dans notre dernier voyage, nous avons tué

2 autruches, 2 mouflons, 21 de ces antilopes mohors qui sont grosses comme

des vaches, et 415 gazelles. L'appoint est donc sérieux. Et c'est

en même temps un moyen d'éblouir les indigènes. Il faut

voir leur ahurissement quand nous tirons des bêtes à deux ou

trois cents mètres.

» Notre objet, dans ces tournées, est d'apprendre à

connaître les Touareg et de nous faire connaître d'eux, d'établir

le contact, comme dit le commandant Laperrine. Ces peuples avaient sur nous

des préjugés effroyables. L'année dernière encore

(en 1903), quand nous ,apparaissions dans une région, ils décampaient

précipitamment et ne s'arrêtaient que quand ils avaient mis

quelques centaines de kilomètres entre eux et nous. Cette année,

nous avons constaté avec plaisir que les rapports se sont bien améliorés.

» Nous avons deux confédérations à surveiller

: les Hoggars et les Taïtogs. Chez les Hoggars, il y a encore un «

çof » d'irréductibles, composé surtout de vieillards

et de nobles. Ils continuent à nous éviter. De temps en temps,

une de leurs fractions finit par tomber dans une de nos patrouilles ; ils

sont alors tout étonnés de trouver en nous les gens les plus

accommodants et, le plus souvent, ils se rallient sincèrement. La

bande diminue ainsi de jour en jour.

» Quant aux Taïtogs, la confédération tout entière

est dès maintenant en pleine confiance avec nous. Ils se considéraient

dans notre camp absolument comme chez eux. Et en voyant ces grands enfants

folâtrer avec nos méharistes, plaisanter bruyamment, danser

et se prêter à toutes les fantaisies de nos photographes, le

souvenir du Saharien conventionnel, qu'on s'est plu à dépeindre

comme le plus grave et le plus majestueux des personnages, nous faisait

rire. Dans le Tifedest, les femmes et les jeunes filles nous ont fait la

charmante surprise de venir nous donner une aubade, un matin, en s'accompagnant

du violon targui à une corde... »

Et l'officier qui contait ainsi sa campagne chez les Touareg concluait

« Certes, le Sahara est une terre de stérilité ; la

population y est très clairsemée, et si vaste qu'il soit,

il constituera toujours une possession d'importance médiocre. Mais,

si peu que ce soit, nous avions une besogne à faire, et nous sommes

fiers de l'avoir faite et bien faite... »

Et, certes, ils ont bien le droit d'être fiers, les vaillants officiers

qui s'exilent en ces solitudes pour y servir les intérêts de

la France!

La pacification du Sahara, savamment préparée par le gouverneur

général de l'Algérie et par le général

Liautey, est leur oeuvre. Par l'énergie qu'ils ont montrée,

d'abord, par la confiance qu'ils ont su inspirer ensuite, ils ont amené

à nous des peuplades que l'on croyait irréductibles ; et ils

ont ouvert de nouvelles voies à notre expansion coloniale. Une fois

de plus, nos braves officiers d'Afrique ont bien mérité du

pays.

L.ACARRE.

Le Petit Journal illustré du 26 Novembre 1905