LA CATASTROPHE DES MINES DE COURRIERES

Nos gravures. - Les sauveteurs. - Récit d'un survivant. - Ceux qui pleurent. - La concession de Courrières. - Les mineurs septentrionaux. - Précautions vaines. - Comment le mineur aime sa mine. - La pitié pour les victimes, l'admiration pour les héros.

L'épouvantable tragédie

qui vient de se dérouler dans la grande concession minière

du Pas-de-Calais a fait battre de douleur et d'épouvante le coeur

de la France entière.

Je n'en rappellerai ni les causes, ni les terribles péripéties.

Le Petit Journal a, dès le premier jour, tenu ses lecteurs

au courant de tout ce qui s'y rapportait. Il a décrit l'affreuse

catastrophe, dit l'héroïsme des sauveteurs, montré

l'élan de généreuse pitié qui s'est produit

en faveur des survivants, des veuves et des orphelins.

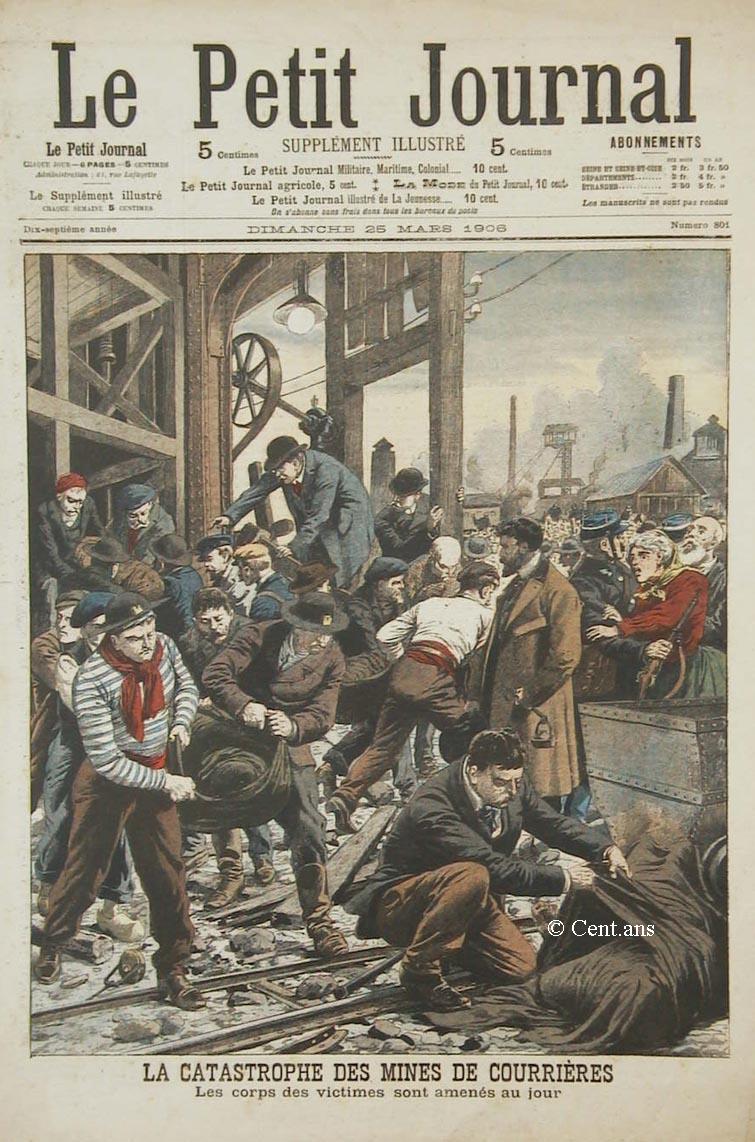

Nos deux gravures représentent, d'après les documents les

plus exacts, recueillis sur place par nos envoyés spéciaux,

deux des phases les plus douloureuses du sauvetage la découverte

des morts au fond d'une galerie et l'arrivée au jour des cadavres.

Ce sont là les circonstances dans lesquelles se sont affirmés

le courage, l'héroïsme, l'esprit de dévouement et de

solidarité des sauveteurs, humbles ouvriers pour la plupart, qui,

d'un commun accord, ont donné le plus admirable exemple.

A la nouvelle du sinistre, ils sont arrivés de tous les points

du pays désolé. Et ce fut, aux alentours des puits, un spectacle

saisissant que celui de tous ces braves attendant, dans l'immobilité

et le silence, leur tour de danger.

Leurs chefs, les ingénieurs, leurs contremaîtres, les porions,

les précédaient ; et tous ces hommes sont descendus vers

la mine meurtrière, en quête de cadavres ; simplement et

dignement, ils se sont acheminés vers l'abîme, pour retirer

du brasier, où la mort avait entassé ses victimes, de pauvres

loques humaines où vivaient la veille des âmes amies.

Tant de dévouement prodigué fut malheureusement infructueux.

Tous ceux qui ne purent se sauver dès les premières heures

qui suivirent la catastrophe restèrent enfouis dans les galeries,

asphyxiés par les gaz délétères ou carbonisés

par le feu.

Combien peu s'échappèrent !...

Et quelles affres subirent-ils ces malheureux !

Voulez-vous le savoir ? Écoutez ce récit, fait par l'un

d'eux, le mineur François Cerf, sauvé miraculeusement de

la mort.

A peine remonté au jour, cet homme demeurai sur le carreau de la

fosse, refusant de retourner au coron.

- Qu'attendez-vous donc, mon ami ? lui dit un ingénieur.

- J'attends le cadavre de mon petit, répondit-il en pleurant.

Et il raconta les terribles péripéties de sa fuite à

travers les galeries croulantes et les gaz asphyxiants :

« J'étais descendu à quatre heures du matin, dit-il,

et je travaillais dans une galerie entre le puits 3 et le puits 2 avec

une quarantaine de camarades, quand, à sept heures cinq, j'entendis

comme un grand coup de canon qui ébranla tout autour de moi ; en

même temps, des gaz infects sifflaient à nos oreilles. Nous

nous blottîmes tous dans une poche de galerie pour laisser passer

la bourrasque.

» Nous restâmes là un temps que je ne saurais déterminer

et, à tout instant, nous entendions le bruit d'écroulements

qui nous arrivaient des diverses galeries.

» Puis, nous nous sentîmes étouffer ; les gaz nous

empoisonnaient ; alors le porion nous dit : « Mes enfants, si nous

restons ici, » nous allons mourir, il faut tâcher de sortir.

» Il se leva et nous le suivîmes.

» Des cadavres, il y en avait de tous côtés et des

remblais et des débris de boisages. Mon fils venait derrière

moi avec mon jeune neveu. Celui-ci s'étant senti faiblir, je le

pris sur mes épaules ; le porion allait devant. Il prenait une

galerie, puis criait : « Arrière ! arrière ! les gaz

envahissent ! »

» Ainsi, nous avons tâtonné de sept heures da matin

à quatre heures de l'après-midi. De temps en temps, l'un

de nous tombait ; il ne fallait pas songer à lui-porter secours;

car nous nous sentions mourir et il s'agissait de sortir au plus vite.

Le porion lui-même était tombé au fond d'une galerie

en nous criant de nous sauver ; il est resté là-bas.

» Enfin, je tombe sur les genoux, mon neveu toujours sur mes épaules

; je me traîne jusqu'à « l'accrochage ». Des

camarades nous attendaient là. On nous entasse mourants sur les

bennes et l'on nous ramène au jour.

» Quand je repris mes sens, je m'aperçus que nous n'étions

plus que vingt-quatre, et mon fils n'était pas là ! Pauvre

petit, il est resté au fond ; il avait quinze ans ! »

Et l'homme pleurait toujours, silencieusement...

***

***

De combien de scènes tragiques

de ce genre les trois fosses atteintes par la catastrophe furent-elles-le

théâtre ?...

Mais, à présent, le drame n'est plus au fond

des galeries souterraines, il est à la surface du sol ; il est

dans ces villages privés soudainement de la moitié de leur

population ; il est dans chaque maisonnette de ces corons, si gais naguère

avec leurs chambres aux carreaux rouges poudrés de sable blanc,

à présent plongés dans la douleur et dans le deuil.

Des familles ont perdu les deux tiers de leurs membres. Une vieille femme

pleure ses deux fils et ses cinq petits-fils ; une autre, plus jeune,

a perdu son père, son mari, son frère et son enfant, un

pauvre petit « galibot » de quinze ans. Tous les foyers sont

vides. C'est la ruine, c'est le désespoir !

La fatalité sinistre a voulu que tout secours fût superflu.

Et pourtant, jamais peut-être aucune catastrophe ne détermina

pareille crise d'énergie et d'héroïsme. Des hommes,

même, trouvèrent la mort en cherchant à sauver leurs

compagnons : l'ancien porion Sylvestre, s'étant engagé dans

une galerie que l'on venait de dégager, alla trop loin et fut asphyxié

; le surveillant Blaise, descendu deux fois et remonté sans connaissance,

voulut redescendre encore ; cette fois, il ne put revenir de sa syncope,

et, transporté chez lui, il y mourut en arrivant.

D'autres, pendant deux jours, usèrent leurs forces à tenter

de pénétrer dans les galeries empoisonnées. A plusieurs

reprises, on remonta des ingénieurs qui avaient perdu connaissance,

des ouvriers épuisés de souffrance et de fatigue. D'autres

encore donnèrent l'exemple d'une énergie farouche, tel ce

délégué mineur Simon qui, ayant sauvé dix-sept

hommes, retourna dans la fournaise où l'un de ses fils gisait parmi

les morts.

On peut faire, après le bilan des pertes, celui des actes de dévouement

accomplis par les sauveteurs, et l'on verra que si la catastrophe n'eût

été si soudaine, la somme d'héroïsme dépensée

eût suffi peut-être à la conjurer.

Mais, hélas ! tout était inutile ! Et il ne reste plus qu'un

souhait à exprimer : c'est que la grandeur du désastre suscite

de toutes parts un élan de pitié, de bienfaisance et de

générosité qui vienne du moins adoucir les souffrances

de ceux qui ont tout perdu et préserver les veuves et les orphelins

de la misère et de la faim.

***

La concession de Courrières

où vient de se produire cet épouvantable sinistre est la

plus ancienne du Pas-de-Calais et l'une des plus importantes de France.

Elle fut mise en exploitation il y a un peu plus d'un demi-siècle,

en 1852.

C'est un ingénieur des mines d'Anzin, nommé Charles Mathieu,

qui, le premier, y trouva du charbon, et y créa les trois premières

fosses : celles de Courrières, de Harnes et de Billy-Montigny,

cette dernière sur le territoire même où se trouve

aujourd'hui le puits n° 2, l'un des trois que la catastrophe a ravagés.

De l'avis de tous les ingénieurs, le gisement de Courrières

est des plus remarquables par la puissance et la régularité

de ses couches.

Aussi, dès 1857, produisait-il déjà 70,000 à

80,000 tonnes par an. En 1875, la production était de près

de 450,000 tonnes ; en 1895, elle dépassait 1,500,000. L'année

dernière, elle était de plus de 2,300,000 tonnes.

L'exploitation, qui se fait par douze puits, s'étend sur 5,439

hectares et occupe environ 9,000 ouvriers, dont 7,500 travaillent au fond

et 1,500 à la surface.

Ces travailleurs sont logés dans 2,300 maisons ouvrières

construites sur deux modèles différents, par les soins de

la Compagnie. Les habitations, installées avec confort et hygiène,

forment des cités qu'on appelle, dans la région, des «

corons ».

Tel est le milieu dans lequel vivent et travaillent les mineurs. Voulez-vous,

à présent, faire connaissance avec le houilleur septentrional

lui-même

Maintes fois on vous l'a présenté comme un ouvrier misérable,

hâve, décharné, esclave du sous-sol et privé

à tout jamais de la lumière du jour.

Combien absurde cette légende ! Quiconque a vu de près les

charbonnages et vécu au milieu des mineurs, vous dira, au contraire,

que ce sont, en général, de bons vivants, nullement mélancoliques,

et qui ne s'effraient pas outre mesure des risques de leur métier.

Il faut bien dire, d'ailleurs, en dépit du terrible événement

qui vient de se produire, que ces risques sont moins grands aujourd'hui

qu'autrefois.

Jadis, les mineurs gagnaient le fond des mines au moyen d'échelles

placées dans un puits spécial. Il leur fallait ensuite,

après une journée de travail, qui ne comptait pas moins

de dix heures, remonter par ces mêmes échelles, mesurant

toujours de trois à quatre cents mètres. Une minute de vertige,

un échelon manquant, et le pauvre diable était précipité

dans le gouffre de boue qui stagne au fond des puits et que les mineurs

désignent sous le nom de « bouniou ».

Cette gymnastique, outre qu'elle , avait pour résultat de leur

faire à tous des pieds plats et de les rendre impropres au service

militaire, était si dangereuse que la plupart préféraient,

pour peu qu'ils fussent asthmatiques, cas fréquent chez ceux qui

vivent dans la poussière, rester huit jours sous terre et ne revoir

le soleil qu'une fois par semaine. Certains obtenaient la permission de

se faire remonter par le puits d'extraction. Mais là, les risques

étaient plus grands encore : On amenait alors le charbon au jour

par un procédé, des plus simples

: un treuil, une corde et deux tonneaux, dont l'un descendait tandis que

l'autre montait. Or, il arrivait souvent, lorsqu'un mineur prenait, pour

remonter, ce dangereux moyen, que les deux tonneaux se rencontraient,

ou que celui dans lequel se trouvait l'ouvrier allait heurter les parois

du cuvelage, ou bien encore que le fond se détachait ; et, dans

les trois cas, c'était pour le mineur la mort à peu près

certaine.

J'ajouterai que les mines étaient très mal ventilées

et que, par ce fait même, il y régnait une température

insupportable et le grisou y faisait des ravages considérables.

L'invention de la cage à parachute et les procédés

modernes d'aération ont remédié à tout cela.

Aujourd'hui, les mineurs gagnent leurs chantiers ou en reviennent sans

risquer vingt fois leur vie et ils descendent à 300 mètres

où ils remontent en moins de deux minutes, alors qu'il leur fallait,

avec les échelles, une demi-heure au moins pour descendre et une

heure pour remonter, ce qui, surtout après le travail, était

exténuant.

Quant aux procédés d'aération, ils permettent de

respirer au fond aussi bien qu'à l'air libre, et ils ont absolument

chassé le grisou d'un grand nombre de mines. Dans nos houillères

septentrionales, il existe des appareils qui ne débitent pas moins

de sept à huit mille litres d'air par seconde...

Or, parmi toutes ces mines, celles de Courrières étaient

renommées pour leurs installations. Il n'y a pas plus de deux mois

qu'une grande commission allemande envoyée pour visiter nos mines

le proclamait dans son rapport.

Et l'affreux sinistre vient tout à coup démontrer l'insuffisance

de ces précautions, l'inanité de ces installations modernes

basées sur la science, et dont chacun vantait la puissance et l'efficacité.

***

Mais revenons à nos mineurs.

Ce qui les caractérise particulièrement, c'est le courage,

le mépris du danger, et c'est aussi la fierté qu'ils témoignent

de leur profession.

Le mineur aime sa mine comme le marin aime son bateau. Thomas Grimm rapportait,

ces jours derniers, dans le Petit Journal, de bien curieux exemples

de cet attachement :

Un mineur de vingt-cinq ans, sur le point de se marier, est blessé

dans un éboulement ; on le guérit. Sa fiancée, justement

émue par cet accident, le supplie de ne plus retourner à

la fosse. L'homme promet et se fait maçon.

Mais son nouveau métier ne tarde pas à lui peser. Il ne

voit plus ses anciens camarades ; il éprouve

vaguement le sentiment d'une déchéance et, alors, la nostalgie

de la mine le prend. Après trois mois d'hésitation et de

tristesse, c'est plus fort que lui, il jette la truelle aux orties, reprend

le pic et retourne à la fosse. Et, tout de suite, reviennent la

santé et la belle humeur.

A Anzin, ajoute l'éminent chroniqueur du Petit Journal,

j'ai connu un mineur dont le grand-père et le père avaient

perdu la vie dans des accidents de mines, et qui descendait au fond depuis

son enfance, sans avoir seulement songé un instant que pareil sort

pût lui être réservé...

Et Thomas Grimm conclut : « La mine est une belle et terrible école

de vaillance... » Certes ! et les mineurs du Pas-de-Calais viennent

de le démontrer une fois de plus d'une indiscutable façon,

d'abord par la dignité de leur douleur, ensuite par la grandeur

de leur héroïsme.

Et, pourtant, leur existence est parfois déprimante, rude et exempte

de joies. Mais ils sont tous comme comme vers, le poète Fernand

Lefranc, un Artésien de Béthune

La vie, hélas ! n'est pas tout rose,

Et l'on ferme parfois les poings...

Mais pourquoi rêver à ces choses ?

Les malheurs en viendront-ils moins ?

Grèves ? Grisou ? Le coeur se serre

D'y penser... Bah ! qui donc a peur ?

Il va narguant deuils et misère,

Droit son chemin, le travailleur !

C'est ainsi que, habitués dès l'enfance à l'idée

du péril qui les menace sans cesse, les mineurs ont su cuirasser

leur âme d'un triple airain. Et quand la fatalité s'abat

sur eux, ils lui font tête courageusement de toutes leurs forces,

de toute leur énergie, excitant à la fois dans le pays tout

entier, avec la commisération la plus profonde pour le malheur

qui les frappe, l'admiration la plus haute pour leur dévouement

et leur intrépidité.

LACARRE.

Le Petit Journal illustré du 25 Mars 1906