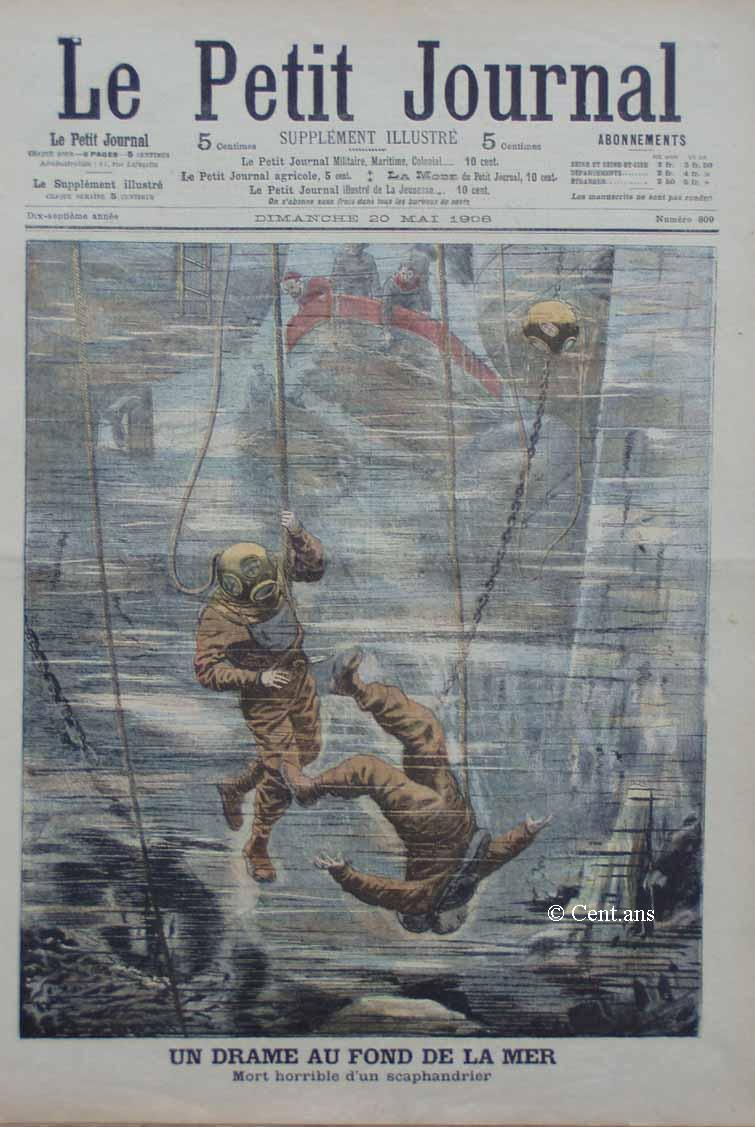

UN DRAME AU FOND DE LA MER

Mort horrible

d'un scaphandrier

C'est dans le port de Simonstown, près du Cap, que s'est produit

cet accident tragique, qui, paraît-il, est sans précédent

dans les annales des scaphandriers.

Pour effectuer des travaux sous-marins dans les docks de Simonstown, une

barque montée par plusieurs matelots et deux scaphandriers s'était

placée au milieu du port. Là, les deux plongeurs étaient

descendus à 15 mètres de profondeur et travaillaient depuis

quelques instants, lorsque le casque en cuivre de l'un d'eux se détacha,

laissant le malheureux la tête découverte au fond de l'eau.

L'infortuné scaphandrier, asphyxié, et qui ne pouvait remonter

à la surface, étant retenu par son lourd équipement

et surtout par les épaisses semelles en plomb de ses souliers,

eut le temps, avant de perdre connaissance, de s'accrocher à son

camarade qui se trouvait près de lui. Celui-ci fit manoeuvrer aussitôt

la corde d'appel, et lorsque les gens du bateau essayèrent de le

remonter, il saisit à bras le corps son voisin inanimé.

Mais, à trois mètres de la surface, le treuil qui servait

à la remonte refusa de fonctionner, et le scaphandrier, épuisé,

lâcha le corps de son camarade qui coula aussitôt à

pic.

Le plongeur survivant put alors remonter à bord du bateau, et presque

immédiatement il plongea pour retrouver le corps de l'autre scaphandrier.

Quand il eut réussi à ramener dans le bateau le malheureux

plongeur, il était trop tard ; ce dernier était mort.

VARIETE

Scaphandriers

La cloche à plongeur. - Une expérience au XVIe siècle.

- Le scaphandre. - Impressions d'un explorateur sous-marin. - Épaves

et trésors. - L'héroïsme des scaphandriers. - Le palais

d'Amphitrite.

Le terrible drame sous-marin

qui fait l'objet de notre gravure de première page ramène

l'attention sur ces « travailleurs de la mer », dont le métier

n'est qu'un péril perpétuel.

De tous temps, le mystère des profondeurs sous-marines excita les

curiosités humaines.

Les Anciens connurent la cloche à plongeur. Bien mieux, on trouve

dans Aristote la description succincte d'un casque de plongeur, sorte

de chaudron renversé fort comparable au casque des scaphandriers

d'aujourd'hui.

Inconnue au moyen âge, la cloche à plongeur reparut au XVIe

siècle. En 1588, l'année où l'Invincible Armada de

Philippe II d'Espagne se perdit dans les mers du Nord, l'appareil, nouvellement

inventé, fut expérimenté sur les côtes d'Ecosse,

afin de retrouver les épaves de la flotte anéantie.

Mais ce procédé primitif ne permettait ni de se mouvoir

sous l'eau ni d'y travailler, pas même d'y entrer ou d'en sortir

à volonté.

On cherchait mieux, en Angleterre surtout. Dans la baie de Tobermory,

où s'était englouti le navire amiral de l'Armada, il y eut

notamment une expérience qui prouve combien les lois de la nature

étaient alors ignorées.

Cette expérience consistait à submerger le corps d'un vaisseau

imperméable, dont les flancs et le tillac devaient être étayés

avec force, et l'entrée, composée d'une seule porte hermétiquement

fermée ; de sorte qu'en lâchant le lest destiné à

produire l'immersion, le bâtiment devait de lui-même revenir

à la surface.

Pour rendre l'essai plus sûr et le résultat plus frappant,

l'inventeur voulut lui-même diriger la première épreuve.

On convint qu'il plongerait à la profondeur de 20 brasses (environ

38 mètres), et que, vingt-quatre heures révolues, il reparaîtrait

sans secours à la surface. Il fit ses apprêts, se pourvut

de subsistances, des moyens nécessaires pour signaler sa position

et l'expérience commença. Mais rien ne décelait ses

phases ; le temps fixé était écoulé ; une

foule immense attendait avec angoisse que celui qui l'avait tentée

se montrât. Ni homme ni bâtiment ne reparurent. On n'avait

pas tenu compte de la pression que l'eau exerce à une aussi grande

profondeur ; le vaisseau n'avait pu résister, et le malheureux

qu'il renfermait n'avait pas même eu le temps de faire le signal

convenu pour indiquer sa détresse.

L'histoire des explorations sous-marines compte bien d'autres échecs

du même genre. Bref, la mer garda ses secrets jusqu'au jour où

le scaphandre apparut.

***

Tout le monde connaît

aujourd'hui l'ingénieux appareil, dû à deux Français,

le lieutenant de vaisseau Denayrouse et l'ingénieur Rouquayrol

; et point n'est besoin de le décrire. Mais, seuls, ceux qui ont

vu les scaphandriers à l'oeuvre savent combien est dur, déprimant

et dangereux leur métier, et quelle somme d'énergie, d'abnégation,

d'héroïsme même il faut posséder en soi pour

l'exercer.

A dix ou quinze mètres, la pression de l'eau est déjà

telle que nous la supporterions malaisément, nous autres terriens,

affaiblis par l'existence énervante des villes ; pour le scaphandrier

de profession, longuement entraîné, c'est un jeu. Mais à

vingt-cinq ou trente mètres de profondeur, si vigoureux que soit

le plongeur, il commence à éprouver des maux de tête

et divers troubles physiologiques. S'il va plus avant, ou s'il remonte

trop rapidement, il risque, par la compression trop forte ou la décompression

trop brusque, d'être victime d'une maladie spéciale qu'on

appelle « mal des caissons ou des scaphandriers », et qui

peut entraîner pour le moins d'irrémédiables infirmités.

Avec l'ancien scaphandre, les plongeurs ne pouvaient guère dépasser

cinquante mètres, et encore ne devaient-ils demeurer qu'un laps

de temps très limité à une telle profondeur.

Mais depuis quelques années, il existe un nouveau scaphandre, dont

l'intérieur est muni d'une armature métallique, qui protège

le plongeur contre les pressions trop fortes et lui permet d'atteindre

jusqu'à cent mètres le profondeur. Cet appareil est dû

à un ingénieur français, M. de Pluvy, qui l'a expérimenté

avec succès dans plus d'une centaine d'explorations sous-marines.

On l'emploie aujourd'hui partout pour les explorations sous-marines, la

recherche des épaves, le sauvetage et le renflouement

des bateaux submergés.

L'inventeur de ce scaphandre a noté les impressions recueillies

dans ses incursions à travers le monde mystérieux de la

mer.

La première sensation,

dit-il, est comparable à la descente dans les mines. Mais on prend

l'habitude.

Vers trois mètres, ce sont d'abord des méduses en quantité

considérable. Dans l'eau, tout est grossi : elles semblent énormes.

Puis, on n'a pas le sentiment des glaces qui vous protègent et,

la première fois, il semble toujours que ces masses flasques vont

vous venir sur la figure. Un peu plus bas, on se trouve au milieu d'une

multitude de petits poissons qui scintillent.

Vers 50 mètres, dans l'Atlantique, on traverse souvent des masses

d'herbes, des chevelures de 20 mètres de longueur, qui vous enveloppent

de toutes parts. Elles sont un danger, car elles peuvent paralyser le

plongeur et lui constituer à la remonte une surcharge atteignant

plusieurs centaines de kilos, assez forte pour rompre un câble dont

la résistance serait calculée trop juste. Au-dessous de

50 mètres, on trouve de petits squales de un mètre à

peu près et beaucoup de dauphins. Des animaux très bêtes,

ces dauphins : ils viennent se jeter avec violence contre le plongeur.

Et, comme on n'a pas le sentiment des glaces, c'est une impression de

crainte qu'on éprouve devant ces attaques, d'autant plus que si,

par hasard, le verre était brisé, malgré ses dix

centimètres d'épaisseur, ce serait une mort immédiate.

D'autres monstres, ce sont les poulpes : leurs tentacules effrayants enserrent

le scaphandrier. Ce sont des animaux répugnants ; ils sont peu

obstinés ; au contact du fer, ils renoncent à leur attaque.

Les crabes sont aussi hideux, mais ils sont plus tenaces ; j'en ai vu

qui avaient plus d'un mètre de diamètre. Formidablement

armés, ils sont redoutables.

Au point de vue de la faune, c'est à peu près tout. Les

déformations des poissons ne sont pas sensibles à ces faibles

profondeurs. C'est à partir de 4,000 mètres que leur nature

change, bâtis qu'ils sont pour résister à d'inimaginables

pressions : fendus de bouches énormes, pourvus d'yeux gigantesques

pour recueillir en masse les infimes rayons lumineux égarés

dans ces profondeurs. Il est impossible, jusqu'à présent,

d'avoir vivants ces produits sous-marins, car ils arrivent à la

surface avec un volume quadruple, par suite de l'affaiblissement des pressions.

Tous ces animaux sont carnivores et servent de tombeau aux malheureux

naufragés. Ceux-ci descendent continûment, car la densité

de l'eau est à peu près constante; les formidables pressions

qu'ils subissent broient leurs os et les aplatissent. Ces spectacles,

à cent mètres, ne sont pas encore visibles.

Un fait impressionnant, dans les descentes sous-marines, c'est la lumière.

Elle est un mélange curieux de vert et de violet, dans une atmosphère

fantastique. Comme couleur, c'est un peu celle des cavernes qui s'ouvrent

dans les glaciers. Jusqu'à 20 mètres, la coque du bateau

fait ombre. Vers 30 mètres, la lumière est déjà

diffuse. A cette profondeur, le soleil n'apparaît que comme une

globe rougeoyant et flou, mais, chose curieuse, quand on est abrité

des reflets par des rochers, par exemple, on voit les étoiles,

en plein midi.

A cette heure, dans la Manche, j'ai vu un spectacle inoubliable, vers

40 mètres de fond le soleil était au zénith, le fond

se composait de sable blanc, et la réflexion de la lumière

donnait l'impression d'une plaine d'or en fusion...

Vers 70 mètres, c'est l'obscurité ; à 100 mètres,

il faut s'éclairer. J'emploie des lampes électriques de

10,000 bougies, qui illuminent dans un rayon de 30 mètres.

A rapprocher de cette constatation ces lignes si justes de notre grand Michelet :

Si l'on plonge dans la mer à une certaine profondeur, dit-il dans son beau livre La Mer, on perd bientôt la lumière ; on entre dans un crépuscule où persiste une seule couleur, un rouge sinistre ; puis, cela même disparaît et la nuit complète se fait : c'est l'obscurité absolue, sauf, peut-être, des accidents de phosphorescence effrayante. La masse, immense d'étendue, énorme de profondeur, qui couvre la plus grande partie du globe, semble un monde de ténèbres. Voilà surtout ce qui saisit, intimida les premiers hommes.

***

Comme la plupart des scaphandriers, c'est surtout pour reconnaître

des épaves que M. de Pluvy est descendu sous les flots. Combien

de spectacles tragiques lui sont apparus.

Près d'Ostende, dit-il, un navire était récemment

coulé : je suis descendu, et c'est alors que j'ai été

attaqué par une armée de crabes géants ; ils rongeaient

les cadavres des naufragés. L'un d'eux s'est attaqué à

moi : j'aurais eu la jambe coupée dans une de ses pinces, si ma

jambe n'avait été recouverte d'acier. J'avais une espèce

de sabre à la main, cela m'a permis d'en tuer deux, dont j'ai gardé

les carapaces.

Sous les eaux, les objets du fond sont recouverts comme d'une poussière

souveraine. On dirait l'intérieur d'un palais aux fenêtres

murées et dans lequel aucun homme ne pénétra depuis

des siècles. C'est d'une infinie mélancolie. Sur le fond

même, beaucoup d'ossements, humains souvent. J'ai observé

un fait curieux : la mer conserve les corps pendant un certain temps.

J'ai vu l'épave d'un navire qui avait sombré pendant une

nuit. L'équipage dormait au moment du naufrage, et il était

passé sans transition du sommeil dans la mort. Aucun poisson n'avait

touché les naufragés, protégés par la disposition

des débris du navire, qui leur faisait une sorte de cercueil ;

ils semblaient dormir encore, calmes et mystérieux. Je me suis

approché, j'ai écarté les parois de ce tombeau, et

j'ai touché un de ces corps : sa chair s'est effondrée aussitôt

comme en poussière, et je n'ai plus eu qu'un squelette sous les

yeux.

Les épaves... Quelle histoire à écrire ! On ne saura

jamais les millions enfouis sous les eaux. Vigo ? Je n'y suis pas allé,

mais un de mes hommes y est autrefois descendu avec l'ancien scaphandre,

avant que j'aie trouve le mien. Il en est mort le surlendemain, mais après

avoir vu les fameux galions, enfouis sur le fond de la baie, fantômes

inclinés un peu sur le côté. Les mâts tenaient

toujours, les ponts étaient encore là. Je crois qu'il serait

impossible de les remonter, car les ferrures sont rongées, depuis

1707, et tout alors se disjoindrait.

Ce que j'ai vu, c'est le navire qui portait en Hollande, vers 1808, le

trésor de Napoléon. Le navire sombra avec 100 millions d'or

: on en a déjà extrait 56. D'ailleurs, la mer conserve.

Le prince de Monaco rapporte qu'il y a, près de Chypre, une galère

au fond de l'eau, pleine encore d'objets d'art...

***

Que de merveilles s'offrent ainsi à ceux qui peuvent explorer le

fond des eaux, mais aussi que de dangers courus, que d'héroïsme

dépensé !

Faut-il rappeler la belle conduite des scaphandriers, lors de la catastrophe

du Farfadet, qui se produisit à Bizerte, au mois de Juillet

1905 ?

Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits ils plongèrent, usant

leurs forces et leur énergie, travaillant dans la vase épaisse

où s'enfonçait la quille du sous-marin, pour tenter d'arracher

à la mer l'épave sinistre où des hommes agonisaient.

Le fait qu'illustre notre gravure témoigne, une fois de plus, des

périls qui guettent à chaque instant les travailleurs de

la mer, mais il montre en même temps combien la Science et l'ingéniosité

humaines sont impuissantes devant les révoltes de la mer et aussi

devant ses secrets.

Après des siècles de recherches, l'homme, au prix des plus

grands dangers, est parvenu à descendre à cent mètres

sous les flots... et les profondeurs sous-marines, en certains océans,

dépassent près de cent fois ce chiffre misérable.

Dans l'Atlantique, il y a des vallées de cinq mille mètres.

Mais que dire des océans de l'autre hémisphère ?

Dans la région des îles Aléoutiennes, les fonds atteignent

sept kilomètres et au voisinage de la Nouvelle-Zélande,

dans les ravins des Kermadec et des Tonga, les abîmes ont plus de

neuf mille mètres...

C'est assez dire combien d'êtres qui vivent en ces profondeurs doivent

nous rester pour toujours inconnus, et combien de merveilles, de trésors

enfouis sous les flots échapperont à jamais à nos

convoitises...

Le légendaire palais d'Amphitrite est bien gardé.

Lacarre.

Le Petit Journal illustré du 20 Mai 1906