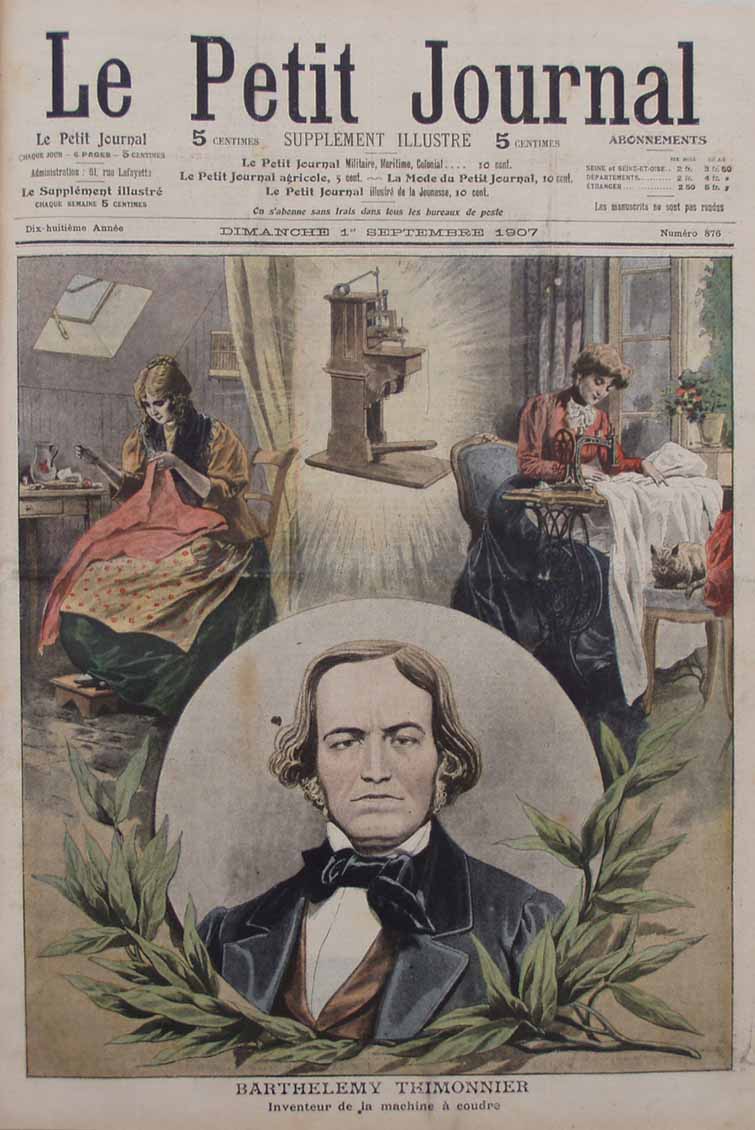

BARTHÉLEMY THIMONNIER

Inventeur de la machine à coudre

L' homme dont nous donnons le portrait

fut un véritable apôtre du travail et du progrès.

Dans la gravure que nous consacrons comme un hommage à sa gloire

trop tardive, notre dessinateur a heureusement symbolisé les bienfaits

que l' ouvrière a retirés de l' invention de la machine

à coudre.

Amélioré, perfectionné sans cesse depuis un demi-siècle,

le « couso-brodeur » de Barthélemy Thimonnier est devenu

la jolie machine moderne, la compagne active de toutes les ménagères,

qu' on trouve aujourd' hui dans les plus modestes foyers.

L' inventeur, malheureusement, n' a pu assister au triomphe de sa création.

Il est mort à la peine ; et nos lecteurs verront, par là

simple et douloureuse histoire que nous contons plus loin, combien il

lui fallut d' énergie et de foi en son génie inventif pour

ne point désespérer de son oeuvre.

Aujourd' hui, l' heure de la réparation est venue, et bientôt

la statue de Barthélemy Thimonnier se dressera sur une des places

de la cité où l' humble tailleur conçut l' idée

de cet outil merveilleux qui devait ouvrir des voies nouvelles au travail

féminin.

VARIETE

A propos de Barthélemy Thimonnier. - L' inventeur de la machine à coudre. - Comment les ouvriers accueillirent ce progrès. - Misère et génie. - L' inventeur du téléphone est un Français. - Gaffes de savants. -- Philippe Lebon, Jouffroy d' Abbans et Sauvage. - Le vivisecteur Bouillaud et le phonographe. - Les inventions qui rapportent. - La chance.

Les inventeurs sont les martyrs du progrès. Combien d' entre eux

sont morts à la peine avant le triomphe de leurs découvertes

! Combien d' autres se sont vu arracher le bénéfice moral

et matériel de leur inventions et n' en ont retiré ni gloire

ni profit ...!

Combien nous sont inconnus, alors que nous jouissons chaque jour du fruit

de leurs travaux !... Combien furent bafoués, honnis, accusés

de folie, enfermés dans des cabanons, et dont le génie devait

être reconnu et proclamé plus tard... trop tard !...

C' est à eux surtout que peut s' appliquer justement le sic

vos non vobis de Virgile « Ainsi vous travaillez et ce n' est

pas pour vous »... et aussi le quatrain vengeur du poète

:

On les persécute, on les tue

Sauf, après un lent examen.

A leur dresser une statue

Pour la gloire du genre humain.

Il faudrait un volume pour faire l' histoire du martyrologe des inventeurs.

Ce serait un livre qui éclairerait d' un jour singulier la sottise,

la méchanceté et l' égoïsme humains, et ce serait

aussi le plus souvent un terrible réquisitoire contre la science

officielle, ses prétentions et sa routine.

***

L' inventeur dont nous donnons aujourd' hui le portrait et auquel on va

rendre enfin pleine justice devait, par sa découverte, révolutionner

toute une branche du travail. Près de trente ans, il s' acharna

à faire connaître la machine qu' il avait inventée

mais il ne rencontra dans son pays qu' indifférence, hostilité.

Et lorsque, épuisé, désespéré, il mourut

en 1857, il laissait femme et ses enfants dans un état voisin de

la misère.

Cet homme s' appelait Barthélemy Thimonnier. Il était né

à l' Arbresle, prés de Lyon, en 1793. Venu tout enfant à

Amplepuis, il y apprit l' état tailleur et s' y maria en 1813.

Mais tout en tirant son aiguille, le petit tailleur, qui avait l' intelligence

vive et l' esprit inventif, songeait à simplifier sa besogne par

la construction d' un métier capable de coudre et de broder mécaniquement.

En 1825, il vint s' établir à Saint-Etienne et s' appliqua

à réaliser son rêve. Quatre, années il y travailla.

Enfin en 1829, il réussit à fabriquer un métier à

coudre au point de chaînette, premier essai de la machine à

coudre que le musée historique des tissus de Lyon conserve aujourd'

hui, et dont nous donnons la reproduction dans la page où se trouve

le portrait de l' inventeur.

Un dessinateur de l' École des mines de Saint-Étienne, avec

lequel il s' associa, fit les dessins et fournit l' argent nécessaire

à la prise d' un brevet ; une Société fut constituée

pour l' exploitation, et les deux associés s' en vinrent à

Paris, pleins d' espoir.

Dans un local de la rue de Sèvres, ils installèrent en 1830

un atelier pour la confection des vêtements militaires. Quatre-vingts

métiers à coudre furent construits sur les modèles

de Thimonnier. Les commandes affluaient quand l' invention nouvelle déchaîna

contre elle une véritable émeute. Les ouvriers tailleurs,

voyant dans la machine de Thimonnier une concurrence de nature à

modifier à leur détriment les conditions de la main-d' oeuvre,

envahirent l' atelier, brisèrent les métiers et menacèrent

l' inventeur de lui faire un mauvais parti.

Épouvanté, ruiné, Thimonnier, qui n' avait pu sauver

à grand'peine qu' un seul de ses métiers, reprit tristement

la route d' Amplepuis où il rentrait en 1832, plus pauvre qu' il

n' en était parti.

Deux ans plus tard, ayant ,oublié ses déboires passés,

il revenait dans la capitale. Il avait apporté diverses améliorations

à sa machine, et il espérait bien, cette fois, voir le triomphe

de son invention... Plus malheureux encore que lors de son premier voyage,

il ne parvint pas même à y intéresser qui que ce fût.

Il lutta, dépensa jusqu' à son dernier sou, et quand il

fut à bout de ressources, il se, décida seulement à

regagner Amplepuis.

Mais comme il n' avait plus de quoi monter dans les voitures publiques,

le pauvre homme partit à pied. Il emportait sur son dos sa chère

machine et quelques marionnettes du guignol lyonnais avec lesquelles il

comptait gagner son pain en cheminant.

De fait, il s' arrêtait dans les villages et donnait des représentations

en plein vent ; et quand les paysans avaient bien ri aux facétie

de Guignol et de Gnafron, Thimonnier quittait la gaudriole

pour le genre sérieux. Il exhibait son métier à coudre

et le faisait fonctionner devant son auditoire. Et puis il faisait la

quête pour payer ses frais d' auberge et continuer sa route.

De retour à Amplepuis, le pauvre inventeur se remit au travail.

Il fabriqua des métiers et parvint même à en vendre

quelques-uns. Enfin, après plus de vingt ans d' efforts, il trouva

un commanditaire à Villefranche (Rhône) et put entreprendre

la fabrication en grand de sa machine qu' il n' avait cessé de

perfectionner. Mais peu après, la Révolution de 1848 vint

bouleverser une fois de plus les espérances et les projets de l'

inventeur.

C' est alors que, désespérant de pouvoir jamais imposer

son invention en France, Thimonnier s' en fut exposer sa machine en Angleterre.

En ce pays de sens pratique, elle eut tout de suite un grand succès.

Rentré en France, il l' envoya à l' Exposition de 1855.

Elle y remporta une médaille de 1er classe, et le rapporteur du

jury témoigna, dans son rapport, que c' était là

le type qui avait dû servir à toutes les machines du même

genre construites en Amérique et ailleurs.

Enfin, Thimonnier obtenait un témoignage officiel de la priorité

de son invention. Mais c' était tout ce qu' il devait obtenir.

Il n' en pouvait tirer aucun résultat pratique, aucun profit, et

il mourait deux ans plus tard dans une véritable détresse.

***

L' histoire si navrante que je viens de conter est trop souvent celle

des inventeurs... en France, du moins. Alors qu' en Amérique Edison,

par exemple, a dû à ses inventions la fortune et la gloire,

chez nous la plupart des inventeurs sont morts, comme Thimonnier, dans

l' indifférence ou dans l' oubli.

L' autre jour encore, alors que les Canadiens élevaient un monument

à Graham Bell, qui passe dans le monde entier pour l' inventeur

du téléphone, n' apprenions-nous pas que c' était

un Français, M. Charles Bourseul, qui avait, en réalité,

imaginé le premier ce merveilleux appareil ?

Charles Bourseul, qui vit encore, avait exposé son invention en

1854. Il était alors employé dans l' administration des

télégraphes. Lorsqu' il exposa ses idées à

ses chefs, ceux-ci lui rirent au nez. L' un d' eux, chef du service télégraphique,

lui déclara que c' était « de la blague » et

l' invita à se tenir tranquille.

Ainsi rebuté, l' inventeur se tint coi ; et c' est ainsi que Graham

Bell, qui ne fit connaître son invention qu' en 1872, recueillit

tout l' honneur qui aurait dû revenir à notre compatriote.

Que de fois le découragement, des inventeurs vint de la sottise

des chefs ou des savants qui, chargés d' examiner un projet ou

une machine ne savent manifester que méfiance ou mépris

et étouffent ainsi le génie !

En 1795, Philippe Lebon, l' inventeur du gaz, exposait son procédé

à un savant aréopage officiel. Voici comment ces doctes

personnages jugeaient l' invention :

« Un nommé Philippe Lebon prétend avoir fabriqué

une sorte d' air inflammable qu' il peut distribuer dans toute une ville

au moyen de tuyaux enfouis dans le sol, qu' il fait déboucher sur

les places publiques et dans les maisons particulières, procurant

ainsi partout une lumière d' un éclat incomparable.

» Mais c' est encore une de ces utopies pour lesquelles les vrais

savants doivent être sans pitié.

» Comme l' a si bien dit le professeur Z..., l' académicien

distingué : « A qui fera-t on croire qu' on puisse produire

une flamme au bout d' un tuyau dans lequel il n' y a pas de mèche

! »

En 1804, Fulton inventait la navigation à vapeur, dit-on. Or, en

1784 vingt ans plus tôt ! - le marquis Claude de Jouffroy d'Abbans

avait fait naviguer, sur le Doubs, un petit bateau mû par la vapeur.

Mais personne n' y avait pris garde.

Citerai-je encore le cas de Sauvage, l' inventeur de l' hélice,

qui fut jeté dans un cabanon et mourut fou, pendant que les Anglais

s' appropriaient son invention et en tiraient parti ?

Il se trouva même chez nous un savant (?) pour nier l' évidence

en face du phonographe. Lisez ce procès-verbal de la séance

de l' Académie des sciences du 12 Mars 1878 :

« Un inventeur américain nommé Édison a présenté

un appareil singulier, qu' il nomme phonographe, et au moyen duquel il

prétend reproduire la voix humaine. Mais le savant M. Bouillaud,

traduisant l' indignation de ses collègues, a rappelé cet

inventeur (?) au respect dû à l' Académie cri s' écriant

« Monsieur, nous ne sommes pas dupes d' un habile ventriloque !

»

Il est vrai que le Bouillaud dont il est ici question était un

étrange savant. Médecin, professeur à la Faculté,

il ne se plaisait qu' au milieu des plus ignobles vivisections. C' est

lui qui trépanait le crâne des chiens et leur enfonçait

des fers rouges dans le cerveau. C' est lui qui racontait qu' un chien

auquel il faisait subir cette affreuse torture hurlait sans cesse. «

Nous essayâmes, disait-il, de le faire tenir tranquille en le battant,

mais il cria encore plus fort. Il ne comprit pas la leçon : il

était incorrigible... » On conçoit qu' une invention

comme celle du phonographe n' ait pu être comprise d' un pareil

individu.

L' ingéniosité d' un inventeur, d' un véritable savant

ne pouvait éveiller que méfiance et mépris dans cette

âme de bourreau.

***

Pourtant, il faut bien reconnaître que tous les inventeurs ne sombrent

pas dans la misère et le désespoir. On en a vu tirer grand

profit de leurs trouvailles. Mais il est un fait presque constant, c'

est que les inventions qui rapportent le plus à leurs auteurs ne

sont pas celles qui rendent le plus de services à l' humanité.

Ainsi l' individu qui, le premier, eut l' idée du porte-crayon

muni d' un morceau de gomme à effacer, gagna avec ce simple objet

plus de 500,000 francs.

Celui qui imagina le pince-cravate est devenu millionnaire.

Samuel Fox, qui remplaça les baleines des parapluies par une ossature

métallique, amassa 6 millions.

De même, l' idée de la semelle en métal et du bout

de fer destiné à renforcer la solidité des souliers

d' enfants rapporta à ses auteurs 15 millions environ. En une seule

année, on vendit 187 millions de ces ingénieuses semelles.

Le créateur du patin à roulettes qui, après avoir,

pendant plusieurs années, connu la misère la plus noire

et vécu de la générosité des passants qui

le contemplaient, ahuris, tournoyer sur la place de la Concorde, vit soudainement

la mode favoriser son invention et laissa, à sa mort, 3 ou 4 millions.

Il y a une soixantaine d' années, à Paris, un inventeur

n' a-t-il pas gagné plus de 100,000 francs - véritable fortune

pour l' époque avec un morceau de papier léger soutenu par

trois bouts de fil, qui constituait un parachute-jouet dont le succès

fut considérable !

On dit qu' Harvey Kennedy, qui lança le lacet de soulier, gagna

12 millions à cette opération. L' inventeur de l' épingle

de sûreté, qui, paraît-il, trouva son modèle

sur une fresque de Pompéi et eut l' idée vraiment géniale

de le faire breveter, gagna facilement une soixantaine de millions. L'

inventeur de la plume d' acier fit une fortune énorme.

Et, pourtant, la plupart de ces inventions ne présentaient pas

un caractère d' utilité indéniable. Mais il faut

croire que leurs auteurs surent les lancer et qu' ils eurent la chance.

La chance, tout est là !... Mais pourquoi cette heureuse fatalité

ne favorise-t-elle pas plus souvent les hommes dont les découvertes

géniales marquent les étapes du progrès humain ?

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 1er Septembre 1907