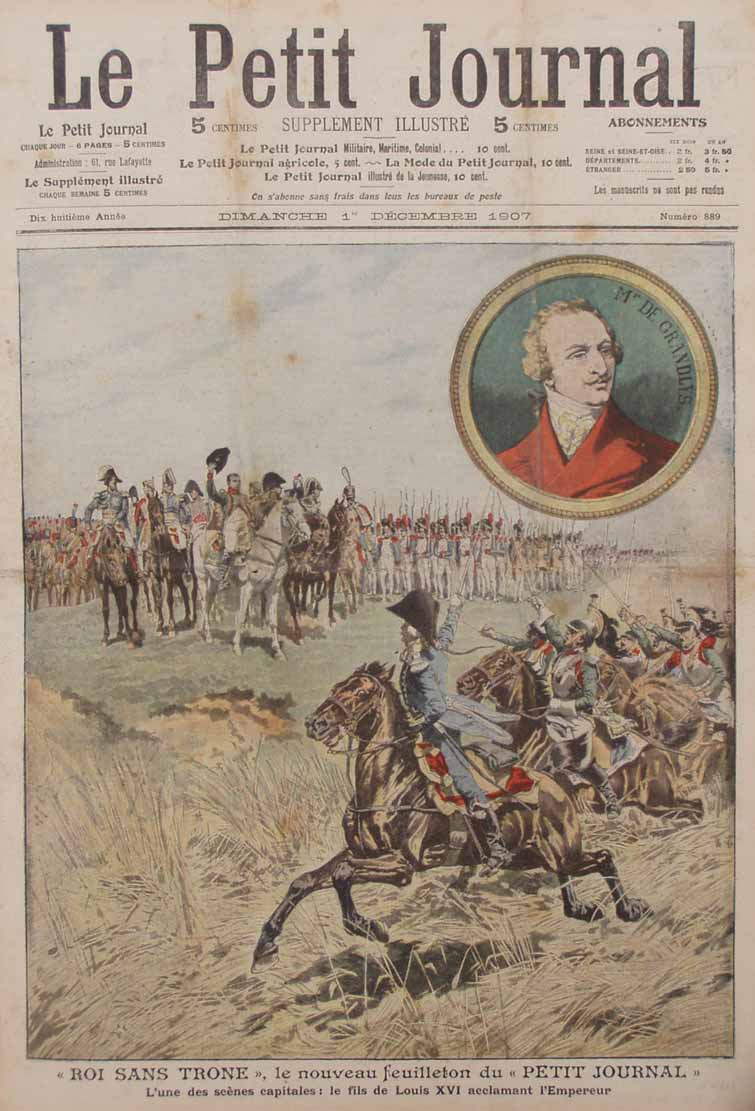

« ROI SANS TRONE »,

LE NOUVEAU FEUILLETON DU

size="3">« PETIT JOURNAL »

L' une des scènes capitales : le fils de Louis XVI acclamant l' Empereur

Le roman historique a eu des fortunes diverses.

Sa vogue, que le génie d' Alexandre Dumas père avait portée

à son apogée, a semblé décroître pendant

un temps ; mais, à la vérité, le goût du

public ne s' est jamais détaché des belles aventures basées

sur le récit des événements historiques.

Que de gens n' ont appris l' histoire que dans ces romans immortels

où vivent les figures, tour à tour héroïques

ou joviales, de Bussy d' Amboise et de Chicot, de Porthos ou de d' Artagnan,

du chevalier de Maison-Rouge ou d' Ange Pitou ?

Il appartenait au Petit Journal de rendre au roman historique

son lustre passé. L' oeuvre dont il commence la publication est

de celles qui compteront dans la renaissance de ce genre littéraire.

L' auteur M. Maurice Montégut, en a placé l' action à

une époque brillante entre toutes. C' est l' époque impériale

qui revit tout entière dans les péripéties du roman.

« Roi sans trône !... » dit le titre... Et quel est-il,

ce roi qui n' a pas de royaume ? Ce n' est autre que l' héritier

de droit divin du royaume de France, le petit dauphin Louis XVII...

On sait qu' une tradition, aujourd' hui acceptée par un grand

nombre de personnes, même par de graves historiens, prétend

qu' il y aurait eu au Temple substitution d' enfant, que l' héritier

royal aurait été enlevé de la prison, qu' il aurait

vécu de longues années et fait souche d' héritiers.

Quoi qu' il en soit, les partisans de cette survivance du dauphin n'

expliquent pas comment se serait passée sa jeunesse. L' auteur

de Roi sans trône, usant ingénieusement de son

droit de romancier, en a profité pour faire du petit prince dépossédé

un serviteur de la France. Sous le nom de M. de Grandlys, le jeune héros

est officier de l' armée impériale.

Les lecteurs du Petit Journal trouveront à coup sûr l'

idée originale, et nous ne doutons point qu' ils ne suivent avec

le plus vif intérêt, à travers une action rapide,

pittoresque et mouvementée, les aventures héroïques

et touchantes de M. de Grandlys.

VARIETE

le chapitre des Chapeaux

Rien de nouveau sous le soleil de la mode. - Les grands chapeaux du quinzième siècle. - Frère Thomas Conecte et la croisade centre las hennins. - Coiffures géantes de la fin de dix-huitième siècle. - La folie des panaches. - Le « pouf au sentiment » de la duchesse de Chartres. - Comment un directeur de théâtre amena les spectatrices à ôter leurs chapeaux.

Aristote, qui n' a pas, quoi qu' en dise Molière,

écrit le chapitre des chapeaux, l' écrirait à coup

sûr s' il vivait de nos jours. Car le chapeau - celui des dames,

du moins - tient une place singulière dans nos préoccupations

actuelles. Il n' est plus question que des chapeaux féminins,

de leur taille, de leur ornementation, de leur luxe, de leur prix fabuleux...

Jamais les chapeaux ne firent autant parler d' eux.

Jamais ?... Est-ce bien sûr ?... La mode et un éternel

recommencement. N' affirmons rien avant d' avoir jeté un long

regard sur le passé. Et nous verrons que, à des époques

lointaines, le chapeau des belles dames fit scandale tout autant que

de nos jours.

En ce temps-là - c' était vers l' an 1428 -Paris n' avait

pas encore le sceptre de la mode. Les lois du bon ton venaient de Bruges

et de Gand, où le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, tenait une

cour des plus brillantes.

L' or du monde entier affluait dans ces deux villes. Elles étaient

le séjour de la magnificence. Les dames y dictaient les lois

de la mode et s' ingéniaient à inventer les plus invraisemblables

atours. C' est de l' imagination de ces Flamandes fastueuses que sortit

cette coiffe monumentale qu' on appela le hennin. Il y eut

des hennins de formes diverses. Les uns se composaient d' un bourrelet

en pain fendu dressé sur le front et soutenu par une calotte

élevée ; d' autres, ajustés en sens inverse, descendaient

sur la nuque; d' autres, encore, montaient en se séparant de

droite et de gauche et figuraient, à s' y méprendre, la

tiare du grand-prêtre des Juifs, telle que la décrivent

les auteurs de l' antiquité ; d' autres avaient la forme d' un

pain de sucre ; d' autres, celle d' un bonnet persan.

Toutes ces coiffes étaient recouvertes de pièces de linon

empesé maintenues par des fils d' archal.

J' ignore si les preux chevaliers de ce temps-là goûtaient

chez leurs femmes cette façon de s' orner le chef, mais je sais

bien que l' Église n' approuvait point ce luxe des coiffures.

Elle le jugeait immoral et diabolique, et elle déchaînait

contre les hennins l' éloquence redoutable de ses prédicateurs

les plus populaires.

C' est ainsi que, en Flandre, Tournaisis, Artois et marches environnantes,

un célèbre prêcheur de l' ordre des Carmes, frère

Thomas Conecte, allait, de ville en ville, tonnant et déblatérant

contre les dames et leurs invraisemblables coiffures. Sur un «

eschaffault » dressé en pleine place publique, le terrible

Carme disait sa messe, et, après, dit Monstrelet, « faisoit

ses prédications bien longues en blasmant les vices et les péchés

d' un chascun ; et spécialement blasmoit et diffamoit très

fort les femmes de noble lignée et autres de quelque estat qu'

elles fussent, portant sur leurs testes haults atours. Desquelles nobles

femmes, nulle avec iceulx atours ne s'osoit trouver en sa présence

; car quand il en voyoit une, il esmouvoit après elle les petits

enfans, et les faisoit crier : « Au hennin ! au hennin ! »

Voyez-vous le malicieux Carme qui déchaînait après

les pauvres dames la marmaille insolente et gouailleuse ? Les malheureuses

n' osaient plus se montrer. Aussitôt que les, gamins en apercevaient

une ils se lançaient à sa poursuite, empoignaient les

voiles du gigantesque chapero, décoiffaient la dame. Et, des

hennins ainsi arrachées, on faisait des feux de joie sur les

places publiques.

Frère Thomas Conecte débarrassa ainsi, pour un temps,

les provinces septentrionales de la tyrannie des hauts atours. Je dis

pour un temps, car, lui parti, les dames qui, en sa présence,

s' habillaient modestement, à la façon des femmes du béguinage,

reprirent leurs grandes coiffes et les portèrent même plus

hautes qu' auparavant, imitant en ceci, dit encore le vieux chroniqueur,

« l' exemple du limaçon, lequel, quand on passe près

de lui, retire ses cornes par dedans, et quand il n' ouït plus

rien les reboute dehors... »

***

Faisons un bond de quelques siècles. Cette fois, c' est Paris qui

dicte la mode. Et cette mode est encore celle des coiffures géantes.

Marie-Antoinette règne à Versailles, et Mlle Bertin, la

marchande de modes, règne elle-même sur l' esprit de Marie-Antoinette.

De l' imagination de cette négociante, qui s' intitule modestement

« secrétaire d' État de la mode », sortent les

plus invraisemblables créations.

Les perruquiers, d' ailleurs, ne lui cèdent en rien en fait d'

exagérations. L' échafaudage des cheveux se hausse tellement

que bientôt le visage semble être aux deux tiers du corps.

Des caricatures du temps montrent les coiffeurs grimpés sur une

échelle pour arranger la chevelure des dames. Quand je dis la chevelure,

le terme est insuffisant ; ce qui s' étage sur la tête des

femmes à la mode, c' est tout autre chose que des cheveux : coussins

gonflés de crin, plumes, rubans, épingles innombrables,

plumes, fruits, chiffons de toutes sortes. Léonard, le fameux Léonard,

celui-là même qui causa peut-être l' échec de

Varennes, Léonard réussit un jour à faire entrer

quatorze aunes d' étoffe dans une seule coiffure.

Mme d' Oberkirch, qui a laissé sur le commencement du règne

de Louis XVI de charmants mémoires trop peu connus, raconte que,

pour une présentation à Versailles, on lui fit une coiffure

aussi originale qu' incommode. Un grand nombre de petites bouteilles plates,

remplies d'eau, furent habilement dissimulées dans sa chevelure,

et, dans chacune de ces bouteilles trempaient des tiges de fleurs naturelles.

L' opération, commencée à six heures du matin, se

poursuivit toute la journée. Le soir, enfin, la tête couverte

d' un véritable parterre fleuri, la dame monta en carrosse, mais

sa coiffure était si haute qu' elle ne put se tenir assise et qu'

il lui fallut accomplir à genoux le voyage de Paris à Versailles.

On eut alors, tout autant qu' aujourd' hui, le goût immodéré

des panaches. Mlle Bertin, ayant un jour entendu la reine prononcer en

s' amusant la locution provençale « Qu'es a ,co ? »

inventa la coiffure an qucsaco. C' étaient trois plumes

énormes plantées debout derrière le chignon.

Mais trois plumes, c' était trop peu. On imagina la coiffure

à la Minerve, cimier de dix plumes d' autruche mouchetées

d' yeux de paon qui s' ajustait sur une coiffe de velours noir brodée

de paillettes d' or.

Les poufs vinrent ajouter leur fantaisie à ces plumages, Dans la

composition du pouf au sentiment, on réunissait tous les

objets, si disparates fussent-ils, que préférait la personne

qui le portait. Le continuateur des Mémoires de Bachaumont

nous a laissé la description d' un pouf au sentiment que porta

un jour la duchesse de Chartres.

On y voyait une poupée représentant une nourrice avec son

nourrisson ; un perroquet, oiseau préféré de la duchesse

; un petit nègre, parce que la noble dame avait un négrillon

qu' elle aimait fort, et, par-dessus le tout, trois touffes de cheveux,

l' une du duc de Chartres, son mari ; l' autre du duc de Penthièvre,

son père ; la troisième du duc d' Orléans, son beau-père.

Et voilà dans quel équipage s' exhibait une princesse de

sang royal !...

On vit maints autres genres de poufs non moins extravagants : les poufs

au lever de la reine, au chien couchant, en parc

anglais, en moulin à vent, à la Belle-Poule,

à la Junon. Ces deux derniers étaient inspirés

par les hauts faits de la marine française pendant la guerre de

l' Indépendance de l' Amérique. Les dames, pour, honorer

nos marins, portaient sur leur tête des frégates entières

avec leur mâture, leurs voiles et leurs agrès.

Tous ces panaches n' allaient pas sans inconvénients. Les hautes

coiffures empêchaient les élégantes d' entrer dans

leurs voitures. Il fallut qu' un industriel avisé inventât

un mécanisme ingénieux qui, dissimulé dans l' étoffe

des poufs, permettait d' abaisser et de redresser la coiffure à

volonté. Au théâtre, les malheureux spectateurs ne

voyaient pas le plus petit bout de la scène. Il fallut interdire

aux femmes l' amphithéâtre de l' Opéra.

Mercier, dans son Tableau de Paris, rapporte qu' une rangée

de femmes placées à l' orchestre bouchait la vue à

tout un parterre :

« C' était un vrai désespoir, dit-il : on murmurait

tout haut, mais les femmes en riaient, et la politesse parisienne se contentait

de gronder mais n' allait point au delà... »

Hélas !... N' en est-il pas de même - aujourd' hui ?... La

coquetterie féminine continue à nous tyranniser, mais, comme

jadis, la politesse parisienne se contente de gronder et ne va point au

delà.

***

Pourtant, l' autorité s' en mêla. En 1786, le lieutenant

de police de Crosne entra résolument en lutte contre les grands

chapeaux. Il adressa cette ordonnance aux comédiens italiens :

« Il m' a été porté, messieurs, des plaintes

réitérées sur l' inconvénient qui résulte,

pour un grand nombre de spectateurs, de l' étendue et du volume

énorme des chapeaux et autres coëfures avec lesquelles plusieurs

femmes s' y présentent. et qui privant de la vue du spectacle et

des acteurs toutes les personnes qui se trouvent placées autour

ou derrière elles. Je vous prie de recommander à vos préposés

de ne permettre l' entrée qu' à des femmes dont la coëfure

ne pourra incommoder les spectateurs. Si le secours de la garde était

nécessaire, j' ai pris des mesures pour qu' il soit prêté

main-forte à ces préposés, dans le cas où

ils en auraient besoin. »

J' ignore si le secours de la garde fut nécessaire. En tout cas,

les femmes n' abaissèrent pas d' un pouce la hauteur de leurs coiffures,

et le lieutenant de police en fut pour ses frais de sévérité.

La tyrannie féminine ne fut même que momentanément

abattue par la Révolution. Elle reparut sous l' Empire et se montra

à ce point excessive que, en 1807, aux Variétés,

où l' on donnait le Panorama de Momus, les spectateurs

exaspérés protestèrent bruyamment et la représentation

fut interrompue. Mme Vaunois, la modiste en vogue, venait de lancer un

chapeau extravagant dénommé le Trophée de Victoire.

Toutes les dames en étaient coiffées, et les malheureux

hommes placés derrière ces couvre-chefs symboliques n' apercevaient

pas le plus petit coin de la scène. Ils menèrent alors un

tel charivari qu' il fallut appeler la garde et faire évacuer le

parterre.

Le lendemain, pour éviter le retour de pareil scandale, Désaugiers,

qui dirigeait alors ce théâtre, s' avisa d' un moyen ingénieux.

Il fit apposer cet avis dans les couloirs :

« Les jolies femmes sont priées de déposer leur chapeau

au vestiaire ; les autres peuvent le garder. »

Le soir, toutes les femmes étaient nu-tête.

Si les directeurs actuels de nos théâtres parisiens trouvent

le stratagème ingénieux, ils n' auront, jamais plus qu'

en ce moment, l' occasion favorable de l' expérimenter.

Ernest Laut

Le Petit Journal illustré du 1 Décembre 1907