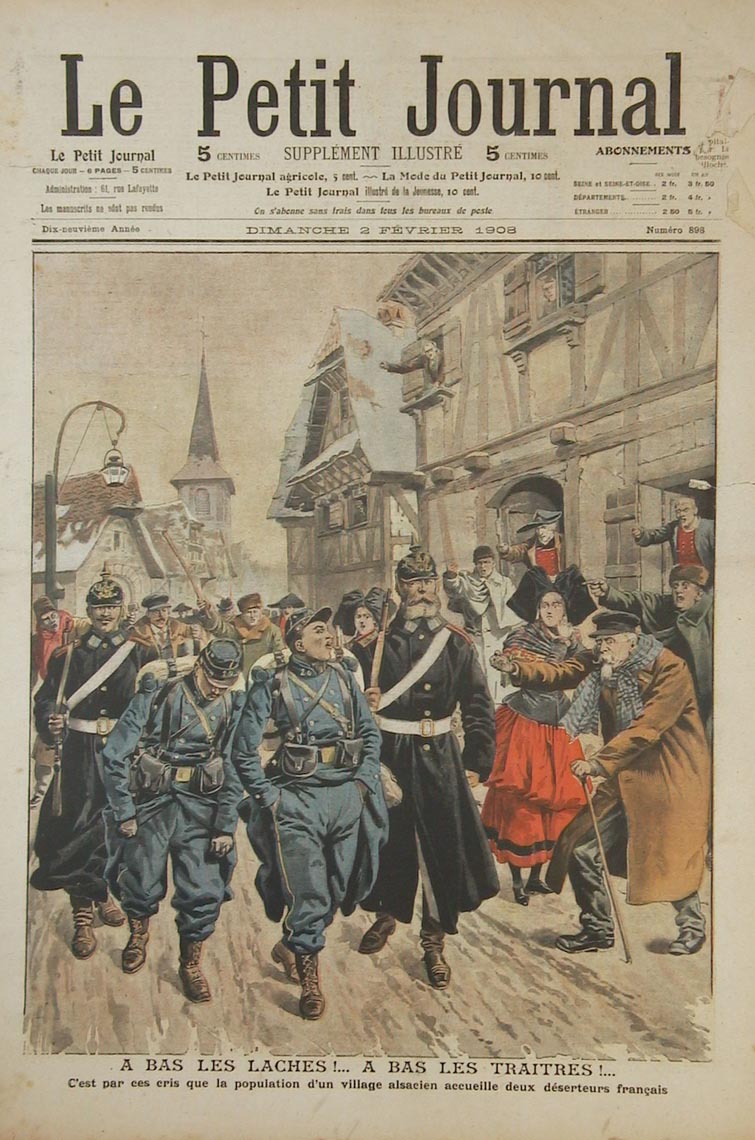

A BAS LES LACHES ! ..

A BAS LES TRAITRES !...

C' est par ces cris que la population d' un village alsacien

accueille deux déserteurs français.

Un de ces derniers jours, la population

de Saint-Georges (Alsace) a été péniblement impressionnée

par l' arrivée, en tenue et sabre-baïonnette au côté,

de deux chasseurs à pied du 20e bataillon (Baccarat).

Ces deux malheureux, originaires de Paris, étaient encadrés

par deux gendarmes allemands, qui les conduisirent à la mairie

au milieu des cris hostiles des habitants.

« A bas les lâches ! A bas les traîtres ! »

leur criaient les braves Alsaciens. On les cacha, pendant toute la journée,

dans une geôle ; puis, la nuit venue, on les expédia, revêtus

de haillons, sur le grand-duché de Luxembourg.

Les journaux allemands impriment, à ce sujet, que le bataillon

manoeuvrait aux environs de la frontière quand les deux déserteurs

prirent la fuite ; des officiers se lancèrent à leur poursuite,

mais ils ne purent les rejoindre que lorsqu' ils avaient déjà

traversé la frontière. Ils les appelèrent et tentèrent

de les faire revenir à de meilleurs sentiments. Mais en vain.

Tout ce qu' ils purent obtenir, ce fut qu' ils rejetassent leur lebel

sur le sol français.

Ces deux soldats, disciples déplorables d' Hervé, étaient

des recrues de cette année et s' étaient déjà

fait remarquer par leur mauvaise attitude.

***

VARIETE

On demande des ténors

Un concours original. - Cent mille francs dans le gosier. - Toulouse

triomphe. - Ténors de naguère. - Élleviou et Ponchard.

- La rivalité de Nourrit et de Duprez. - Un ténor héroïque.

- Vers la fortune et vers la gloire.

Au temps jadis, réunions de

famille, agapes familiales ne se terminaient jamais sans chansons...

Est-ce que tout, en France, ne finit pas par des chansons ?... Et lorsqu'

un convive poussait la note avec aisance, il se trouvait toujours quelqu'

un dans l' assistance pour s' écrier, d' un ton rempli d' admiration

:

- Ce gaillard-là a cent mille francs dans le gosier !...

Cent mille francs !... C' était la forte somme, en ce temps-là.

Mais qu' est-ce, aujourd' hui, pour un chanteur illustre ?... Cent

mille francs !... Le fameux ténor Caruso les gagne en dix représentations.

Aujourd' hui, ce n' est plus cent mille francs, c' est des millions

qu' un grand chanteur a dans le gosier. Seulement, les grands chanteurs,

les grands ténors surtout, sont rares. On prétendait même

que la race en était quasiment éteinte et que, même

à Toulouse, on n' en trouvait plus.

Funeste perspective !... Songez-vous à ce que deviendrait le

monde le jour où le dernier ténor aurait poussé

son dernier ut ?

Le ténor, en effet, est un phénomène nécessaire

à l' admiration des foules. Il est inutile à la vie sociale

et, comme presque toutes les choses superflues, il coûte très

cher, mais nous ne pouvons nous en passer.

Conséquemment, l' Amérique ne se contentant plus d' enlever

à l' Europe ses œuvres d' art et les rejetons de ses vieilles

familles, mais lui prenant encore ses ténors, force fut d' aviser.

Et deux feuilles parisiennes, Comoedia et Musica,

résolurent d' instituer un grand concours national à l'

effet de découvrir et de lancer sur la piste de gloire les ténors

encore inconnus que peuvent recéler la capitale et les provinces.

Et la première épreuve du concours eut lieu, ces jours

derniers, à Paris et dans divers grands centres musicaux de France...

Or, savez-vous combien se présentèrent de concurrents

?... Deux cent soixante quinze...Ça n' est pas mal pour un pays

où l' on prétend qu' il n' y a plus de ténors...

Et notez, au surplus, que tous les ténors de France n' étaient

pas là... Il y a encore ceux que leur modestie a empêchés

de se présenter. Et ceux-là doivent être bien plus

nombreux, car chacun sait que le ténor est l' être modeste

par excellence.

Deux cent soixante-quinze !... Mais rendons, avant tout, hommage à

Toulouse... Toulouse est toujours la patrie des ténors... Sur

ce chiffre, à elle seule, Toulouse en produit cent cinquante-six...

Connaissez-vous une ville au monde qui soit capable, sur une simple

appel, de vous exhiber cent cinquante-six ténors ?... A Toulouse,

il y a des ténors dans toutes les professions, libérales

ou autres. On entendit, l' autre dimanche, à côté

d' un ténor docteur en droit, un ténor tondeur de chiens.

Mais attendez, Toulouse a mieux encore... Toulouse a une femme-ténor...

Parfaitement !... Avez-vous jamais entendu une femme-ténor ?...

Non !... Moi non plus,.. Mais j' espère bien que, pour la rareté

du fait Toulouse nous enverra sa femme ténor et que nous l' entendrons

à Paris.

***

« La France, disait naguère un Allemand, la France est

un pays de ténors. »

Vous entendez ce que voulait dire par là cet Allemand. Il prenait

le mot ténor dans un sens figuré et croyait porter ainsi

un jugement sévère sur notre-orgueil national. Dédaignons

son injure et prenons dans le sens propre son affirmation. Oui, la France

est un pays de ténors. L' Italie produit parfois des voix plus

puissantes, plus tonitruantes, comme celles de Tamagno ou de Caruso,

mais aucun pays n' en produit de plus belles que le nôtre.

Presque tous les ténors illustres, dont les noms restent attachés

à la création et à l' interprétation des

grandes oeuvres de l' art lyrique, sont des Français.

J' ai parlé naguère, ici même, de quelques ténors

d' autrefois ( voir Supplément du Petit Journal du 10

Novembre 1906 ) Jélyotte, qui fut la coqueluche des belles dames

du temps de Louis XV ; Garat, qui enthousiasma la cour et la ville sous

l' Empire et la Restauration. Depuis lors, que de chanteurs admirables

ont illustré les scènes de l' Opéra et de l' Opéra-Comique

!

Elleviou, l' émule de Garat, avait commencé par avoir

une voix de basse-taille.

Le fait est plus commun qu' on ne le croit. La métamorphose se

fit par un travail méthodique, et jamais l' Opéra-Comique

n' eut de plus parfait ténor. Mais ses contemporains l' accusent

d' avoir été ténor jusque dans le sens figuré

de l' expression. Au théâtre, on l' appelait l' Empereur,

tant il tranchait du maître et avait de morgue pour ses inférieurs.

Elleviou fut le premier chanteur qui toucha de gros cachets. Vers la

fin de sa carrière, il gagnait environ 80,000 francs par an.

En 1812, il prétendit se faire donner 120,000 francs. Mais Napoléon

qui, en pleine campagne de Russie, trouvait le temps de régenter

la Comédie-Française, ne négligeait pas non plus

de s' occuper de l' Opéra-Comique. Il s' opposa tout net aux

prétentions d' Elleviou, et le ténor, froissé par

son refus, donna sa démission.

Il se retira dans un superbe domaine qu' il avait acheté près

de Tarare, dans le département du Rhône, et fit de la politique.

Maire de sa commune, conseiller général, décoré

de la Légion d' honneur, il allait se présenter à

la députation lorsqu' il mourut d' une attaque d' apoplexie,

en 1842.

Elleviou avait été décoré comme magistrat

municipal. Ponchard, qui fut presque son contemporain, Ponchard, le

célèbre créateur de la Dame Blanche, fut

décoré comme chanteur par Louis-Philippe, en 1845... Vous

voyez que la coutume de donner la Légion d' honneur aux gens

de théâtre n' est pas aussi récente qu' on le croit

communément.

***

Ce fut une rivalité épique

que celle des deux grands ténors Nourrit et Duprez.

Nourrit régnait en maître sur la scène de l' Opéra.

lorsque parut Duprez, en 1837. Quelques années auparavant, celui-ci

n' était qu' un médiocre ténorino. Il était

parti en Italie, y avait étudié l' art du chant et revenait

en vainqueur, précédé du bruit de ses triomphes

sur les théâtres de Naples et de Milan.

Quand Duprez eut chanté Guillaume Tell, Nourrit comprit

que ses succès étaient finis. Il lutta quelque temps -

lutte inégale, car Dupiez était dans toute la force de

l' âge et du talent, tandis que Nourrit ressentait les premières

fatigues d' une carrière déjà longue - puis il

quitta l' Opéra.

Déjà sa voix avait eu d' inquiétantes défaillances.

Il partit en province. Un soir qu' il jouait la Juive, à

Marseille, un enrouement subit le prit au moment de chanter son grand

air. La fatigue, l' émotion le paralysaient... Pâle et

tremblant de douleur, il se frappa le front, fit un geste de désespoir

et sortit dans une agitation inexprimable. Des amis, qui se trouvaient

dans la salle, se précipitèrent vers sa loge ..

Plus de doute, raconte l' un d' eux, notre malheureux ami était

fou !... Je n' oublierai de ma vie cette effroyable scène. L'

oeil en feu, le visage égaré, Nourrit marchait à

grands pas, frappait les murs avec violence et poussait des sanglots

qui déchiraient le coeur... Dans cet affreux désordre,

il ne put nous reconnaître.

» - Qui êtes vous ?... Que me voulez-vous ? Laissez-moi...

» - Ce sont vos amis qui viennent vers vous.

» - Mes amis... C' est impossible... Si vous êtes mes amis,

tuez-moi... Ne voyez-vous pas que je ne puis plus vivre, que je suis

perdu, déshonoré !

» En disant ces mots, il courut vers la fenêtre avec une

impétuosité foudroyante. Nous nous précipitâmes

vers lui, et, le saisissant avec force, nous l' entraînâmes

vers un fauteuil où, brisé par les efforts d' une lutte

inégale, il se laissa tomber sans résistance, dans un

accablement profond...

La fenêtre !... C' est par là que Nourrit devait périr.

Déjà, ce soir-là, il avait eu l' attirance du suicide.

Rentré à Paris, il se soigna, se crut guéri. Puis

il partit pour l' Italie. A Naples, où les succès de Duprez

étaient encore dans toutes les mémoires, il accepta un

engagement au théâtre San-Carlo. Le 7 Mars 1839, comme

il chantait la Norma, sa voix le trahit de nouveau. Des «

chut ! » nombreux se firent entendre. Nourrit rentra dans la coulisse,

la figure bouleversée, en murmurant :

- Chutez, mes amis, demain vous ne me chuterez plus !

En rentrant chez lui, il soupa tranquillement, se montra bon et affectueux

envers sa femme et ses enfants. Rien ne faisait prévoir la déplorable

résolution à laquelle il allait se laisser entraîner.

Puis, à l' aube, se levant furtivement, il ouvrit sa fenêtre

et se précipita du haut de son balcon dans la cour du palais

Barbaja qu' il habitait.

***

Raille qui voudra les chanteurs, leur

amour-propre parfois excessif, je ne sais rien de plus tragique que

le suicide de cet artiste qui se tue parce que sa voix l' a trahi, parce

que le public l' a sifflé, parce que sa carrière est finie.

Si fait, cependant : il y a l' histoire de l' accident de Roger, dont

un détail montre quelle force d' âme peut avoir un artiste

au milieu des plus terribles souffrances.

Roger est cet illustre ténor qui fit, au milieu du dernier siècle,

les beaux soirs de l' Opéra-Comique et de l' Opéra, où

il créa le Prophète, et que son bras mécanique

avait rendu aussi célèbre que sa voix.

« Donc, raconte Roger dans son Carnet d' un ténor,

c' était le 27 Juillet 1859, à sept heures du matin. J'

avais tué, la veille,

deux tout petits faisans. Nous étions dans notre château

de Villiers-sur-Marne, où Fiorentino et Mme Borghi-Mamo devaient

venir passer la journée avec nous.

» Je dis à Fanny ( sa femme )

» - Vois donc ces faisans ! Comme ils ont pauvre mine ! Je vais

tâcher d' en tuer encore deux.

» Et je prends mon fusil, je vais dans le parc. A cent mètres

de l' entrée principale, je mets mon fusil au pied d' une haie

pour franchir un fossé.

» Quand je veux le reprendre, je le saisis par le canon et je

le tire à moi. Les broussailles opposent de la résistance,

font jouer la gâchette, et je reçois la décharge

dans l' avant-bras droit.

» Ma pauvre Fanny ! En me voyant rentrer ensanglanté, mutilé,

elle ne sut que crier. La douleur l' avait clouée sur place.

»Mon bras était horriblement fracassé. Le coup avait

fait balle, les os étaient broyés sur une longueur de

dix à quinze centimètres.

» René Lordereau, qui était au château, envoya

vite chercher, à Paris, les docteurs Laborie et Huguet. En les

attendant, le médecin du pays fit un premier pansement qui me

calma. Je pus même chanter. Dans un pareil état, c' était

ma voix qui m' inquiétait. J' attaquai un motif des Huguenots.

» - La voix est bonne, dis-je à Fanny, ce ne sera rien...

»

Eh bien, que dites-vous de ce ténor qui, le bras en lambeaux,

une heure avant l' amputation, pense à sa voix et a le courage

de chanter ?... Je le trouve, pour ma part, tout simplement héroïque.

***

Mais que nous voilà loin du concours où Toulouse triompha

et des deux cent soixante-quinze concurrents qui rêvent déjà,

je le gage, de la gloire de Duprez et des profits de Caruso.

Quand on court à la poursuite des anecdotes, sait-on jamais où

l' on s' arrêtera ?

Revenons à nos moutons... je, veux dire à nos ténors.

Combien d' entre eux sortiront vainqueurs de l' épreuve finale

qui aura lieu sur une grande scène parisienne, en Avril prochain

?... Combien resteront sur le carreau et retourneront à leur

métier, emportant les débris de leurs illusions ?... Le

plus grand nombre, assurément.

Mais, pour les premiers, que de gloire, que de lauriers, que de millions

en perspective !

La plupart sont aujourd' hui d' obscurs employés ou des ouvriers

modestes, qui gagnent trois francs par jour, comme naguère, à

Sidi-Bel-Abbès l' ouvrier fondeur Rousselière, devenir,

en quelques années, le ténor célèbre auquel

on donne en Amérique, des cachets de 8,000 francs par soirée.

La plupart n' avaient point osé, jusqu' ici, envisager l' espoir

d' un avenir de triomphes et de fortune. Une belle voix, quelques années

d' études, un peu de chance le leur assureront, cet avenir. Ils

connaîtront la griserie des enthousiasmes populaires ; ils auront,

comme Tamagno, des salons aux murailles desquels s' accrocheront d'

innombrables couronnes ; ils entasseront les millions sur les millions,

traiteront d' égal à égal avec les têtes

couronnées, et quand un souverain leur demandera de chanter devant

lui pour la gloire, ils pourront lui répondre, comme le ténor

dont Banville a tracé le portrait clans une de ses pièces

funambulesques :

Eh quoi !... Chanter pour rien.

Comme égrène son air de flûte

Le rossignol aérien...

Je veux mille francs par minute !

Et on les leur donnera, les mille francs.. avec beaucoup de compliments,

de rubans et de croix par-dessus le marché.

Heureux ténors !...

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 2 Février 1908