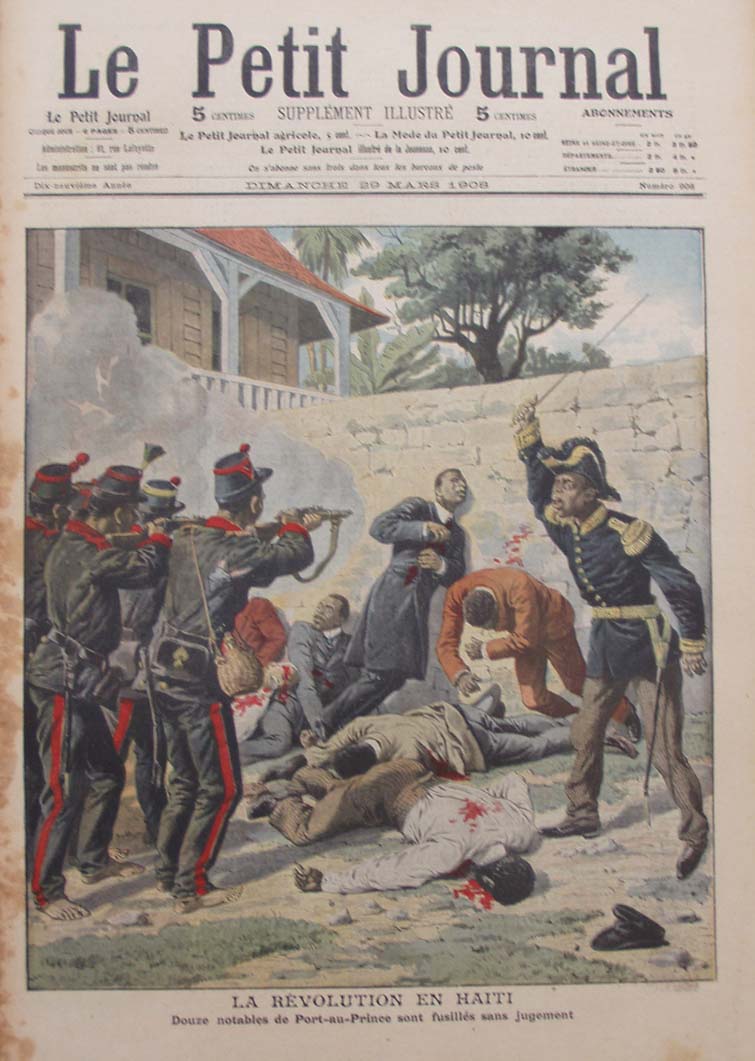

LA RÉVOLUTION EN HAITI

Douze notables de Port-au-Prince

sont fusillés sans jugement

On sait que, depuis quelques mois,

la révolution sévit à Haïti. L' Europe n'

y avait pas prêté grande attention, ce pays étant

depuis un siècle, ainsi que nous le démontrons plus loin

dans notre « Variété », en état de

convulsion permanente.

Le général Firmin essaie de renverser le général

Nord-Alexis qui détient en ce moment la présidence de

la République haïtienne. Les insurgés, vaincus, s'

étaient réfugiés dans les consulats de France,

d' Espagne et d' Allemagne. Mais quelques-uns de leurs partisans étaient

demeurés à Port-au-Prince ; ce sont eux que le général

Nord - Alexis a fait saisir et fusiller sans autre forme de procès.

En outre, le président de la République haïtienne

a émis la prétention de se faire livrer par les consuls

les personnes qui ont cherché un asile sous la protection des

pavillons européens.

Les consuls ont refusé de se prêter à sa volonté.

Des vaisseaux de guerre français, anglais, allemands et américains

sont partis en toute hâte pour les ports haïtiens.

Et cette démonstration énergique suffira. il faut l' espérer,

à ramener pour un temps le calme dans la République nègre

et à empêcher d' autres massacres et d' autres séditions.

VARIÉTÉ

Le Pays des Révolutions

Haïti. - - Une ère de tranquillité et de richesse. - La prospérité d' une colonie française. - Les effets de la Révolution. - Comment les nègres d' Haïti profitèrent de la liberté. - Toussaint Louverture et Dessalines. - La cour de Soulouque. - L' incendie de Port-au-Prince. - Le gendarme est sans pitié. - Le président Nord-Alexis ne tient pas ses promesses.

Le pays des révolutions, c'

est cette île de Saint-Domingue ou de Haïti qu' un soulèvement

politique, suivi d' exécutions sommaires, vient encore d' ensanglanter.

Depuis cent quatre ans que l' indépendance de ce malheureux pays

fut proclamée, les révolutions, les troubles, les émeutes,

les séditions s' y sont succédé presque sans discontinuer.

C' est la terre élue des agitations politiques, du désordre,

de l' anarchie. Alternativement, Haïti a vécu sous des présidents

de République, des rois, des empereurs, mais, qu' elle que fût

la forme du gouvernement, le pays n' en était ni plus calme ni

plus heureux. Il semble qu' un ferment d' agitation s' y renouvelle

sans cesse et y entretienne la révolution à l' état

permanent.

Je n' entreprendrai pas de conter par le menu l' histoire de ces innombrables

et perpétuels soulèvements. Il faudrait un fil l' Ariane

pour se retrouver au milieu des intrigues de tous ces généraux

- car Haïti est aussi le pays des généraux - qui,

depuis un siècle, se disputèrent continuellement le pouvoir.

Je risquerais, en l' essayant, de m' égarer dans ce dédale

de guerres civiles et d' insurrections, et j' aurais tôt fait

de lasser la patience du lecteur.

Au surplus les événements qui, depuis cent ans se déroulèrent

à Haïti, pour violents qu' ils aient été,

ont manqué de variété. C' est surtout à

propos de cette î1e qu' on peut dire l' histoire est un éternel

recommencement. Un général occupe le pouvoir, un autre

général fomente une révolution et tente de le renverser.

Les trois quarts du temps, les partis opposés ne différent

nullement d' opinions politiques.

A Haïti, on ne se bat pas pour des principes, mais bien plutôt

pour des questions de personnes... « Ote-toi de là que

je m' y mette ! » Voilà la grande raison des révolutions

haïtiennes. Et le présent soulèvement est un exemple

frappant de cette politique simpliste autant que violente.

***

Ce pays connut pourtant une ère de tranquillité et de

richesse... Et ce fut - j' en demande pardon aux mânes des grands

théoriciens antiesclavagistes - ce fut au temps de l' esclavage

des nègres, au dix-huitième siècle. Saint-Domingue

appartenait alors, par parties inégales, à deux puissances

européennes : l' Espagne et la France.

La colonie espagnole comprenait 48,000 kilomètres carrés

la colonie française n' en avait que 28,000. Et cependant, tant

était développé chez nos pères cet instinct

colonisateur qu' on nous dénie aujourd' hui, la colonie française

de Saint-Domingue était considérée comme le type

des colonies à plantations, et de beaucoup la plus riche du Nouveau

Monde. Bien que beaucoup moins vaste que sa voisine espagnole, elle

était quatre à cinq fois plus peuplée.

En 1776, époque où l' on fit la délimitation entre

les deux colonies, la française possédait prés

de 12,000 plantations, tandis que l' espagnole n' en avait que 5,500.

Le recensement de 1788 donnait, pour le Saint-Domingue français,

plus de 455,000 habitants, soit 27,717 blancs, 21,808 gens de couleur

libres et 405,564 esclaves. Le Saint-Domingue espagnol n' avait que

125,000 habitants, dont 15,000 esclaves seulement.

On cultivait, dans les plantations françaises, l' indigo et surtout

la canne à sucre. Les planteurs y faisaient des fortunes considérables.

Les plus beaux nègres, les plus forts étaient, sur tous

les marchés des Antilles, achetés pour les plantations

françaises de Saint-Domingue.

Pendant les vingt à vingt-cinq années qui précédèrent

la Révolution française, la colonie jouit d' une extraordinaire

prospérité. En 1789, la production du café atteignait

43,000 tonnes ; en 1791, celle du sucre montait à plus de 73,000

tonnes. C' est de Saint-Domingue que l' Europe tirait presque tout son

sucre et son coton. En 1789, l' exportation de l' île vers la

France dépassait 135 millions de francs.

La Révolution française, qui eut son contre-coup dans

le monde entier, devait bouleverser de fond en comble le régime

de Saint-Domingue. Mulâtres et Nègres, alliés contre

les Blancs, se soulevèrent. Les planteurs furent massacrés,

les plantations saccagées. Une ère de troubles commençait

à Saint-Domingue, une ère de troubles qui ne devait plus

finir.

La Convention avait proclamé, en 1794, la liberté et l'

égalité politique des Noirs. Ceux-ci, sous la conduite

d' un chef habile et courageux, Toussaint Breda, dit Toussaint Louverture,

surent assurer leur indépendance. Ils chassèrent les Anglais

et les Espagnols qui avaient envahi Port-au-Prince et massacrèrent

ou expulsèrent jusqu' au dernier des anciens colons de l' île.

En 1795, le traité de Bâle ayant reconnu à la France

le droit de souveraineté sur toute l' île, le Directoire

nomma Toussaint Louverture général en chef des troupes

de Saint-Domingue. Celui-ci en profita pour se rendre indépendant.

Il se fit élire gouverneur à vie et donna au pays une

constitution. Son gouvernement était modéré ; le

calme était revenu dans l' île Saint-Domingue espérait

enfin des jours heureux, lorsqu' un nouvel orage éclata sur l

'île.

Les planteurs dépossédés n' avaient pas perdu tout

espoir de reconquérir leurs terres et leurs fortunes. Ils intriguèrent

dans ce but auprès de Bonaparte, premier consul. Joséphine,

en sa qualité de créole, partageait leurs espérances

et soutenait leurs prétentions. Bonaparte entra dans leurs vues

et décida de reconquérir Saint-Domingue. Il y expédia

une armée sous les ordres de son beau-frère, le général

Leclerc.

On sait quelle fut la triste fortune de cette expédition. Leclerc

s' empara par surprise de Toussaint Louverture et l' envoya prisonnier

en France. Mais l' insurrection ne fut point vaincue pour cela. Elle

se ralluma, au contraire, plus violente, sous la conduite du nègre

Dessalines.

Le climat, les maladies épidémiques, si terribles en ces

régions tropicales, semblaient conspirer avec les Noirs la défaite

des Blancs. Une épouvantable épidémie de fièvre

jaune décima l' armée française. Leclerc fut parmi

les victimes. Des 35,000 hommes débarqués, près

de 25,000 moururent en quelques semaines. Le 30 Novembre 1803, les misérables

débris de l' armée s' embarquaient et regagnaient la France.

Une fois de plus, les Nègres de Saint-Domingue avaient conquis

la liberté.

***

La proclamation officielle d' indépendance de l' île eut

lieu aux Gonaïves. le 1er Janvier 1804... Depuis lors, l' histoire

de Haïti ne fut plus, sauf quelques courtes périodes de

tranquillité, qu' un long enchaînement de drames, de crimes,

d' émeutes et de révolutions de palais.

Dessalines, qui s' était si vaillamment conduit lorsqu' il s'

était agi de chasser l' étranger de l' île, perdit

la tête dès qu' il se vit au pouvoir. Après avoir

rendu à l' île son ancien nom de Haïti, il

se fit proclamer empereur sous le nom de Jacques Ier et se conduisit

en véritable tyran, faisant assassiner, sans aucune forme de

procès, ceux qu' il considérait comme ses ennemis politiques.

A un siècle d' intervalle, le président Nord-Alexis vient

de nous montrer que, à ce point de vue, les moeurs ne se sont

guère modifiées en Haïti, et que ces exécutions

sommaires y sont toujours en honneur.

En 1806, une émeute éclata, conduite par le mulâtre

Pétion et le nègre Henri Christophe, et Dessalines fut

assassiné à son tour.

Mais aussitôt les deux vainqueurs se brouillèrent et la

guerre civile continua.

Christophe, établi au Nord de l' île, s' y fit proclamer

roi sous le nom de Henri Ier ; Pétion, maître des contrées

du Sud, y maintint le régime républicain.

A la mort de ce dernier, en 1818, le mulâtre Jen-Pierre Boyer,

qui lui succéda, reprit la campagne contre Christophe qui se

suicida pour ne pas tomber entre des mains de ses ennemis. Boyer réussit,

en 1822, à conquérir l' île tout entière.

La tranquillité allait-elle enfin régner à Haïti

?... Hélas ! non. Aux crises politiques succédèrent

les crises financières. Le malheureux pays, épuisé

par tant de soulèvements, ne put payer une indemnité due

à la France pour les anciens colons expropriés. Les insurrections

recommencèrent. Boyer dut s' enfuir et vint mourir en France.

En 1844, l' unité de l' île était brisée.

Un nouvel État se formait à l' Est, qui prenait le nom

de République Dominicaine. En même temps, des soulèvements

éclataient de tous les côtés à la fois :

Le général Salomon s' insurgeait dans le Sud ; le général

Dalzon, à Port-au-Prince ; le général Pierrot -

que de généraux ! - au Nord de Cap-Haïtien. Le président

de la République s' inquiétait d' ailleurs fort peu de

tous ces soulèvements. C' était alors un vieux nègre

ivrogne, le général - lui aussi ! - le général

Guerrier, qui passait sa vie à se gorger de tafia au fond de

son palais.

Ce Guerrier, qui n' avait, jamais manié d' autres armes que les

bouteilles de rhum qu' il vidait sans souci des affaires de son pays,

ne tarda pas à succomber dans une crise d' alcoolisme. Un président

sage et pacifique, Jean-Baptiste Riché, lui succéda et

ramena la paix dans l' île. Mais il mourut trop tôt, et,

le 1er Mars 1847, le Sénat haïtien lui donna pour successeur

le nègre Faustin Soulouque.

***

Jusqu' ici, l' histoire de Haïti

s' est déroulée dans le désordre et l' horreur.

Avec Soulouque, elle prend un caractère nouveau : elle entre

de plein pied dans le grotesque.

Après divers massacres et des campagnes malheureuses contre la

République Dominicaine, ce tyran ridicule, qui se faisait appeler

Faustin-Soulouque-Napoléon-Robespierre, s' avisa de se faire

proclamer empereur sous le nom de Faustin Ier. Tourmenté par

la gloire de Napoléon, il voulut une cour calquée sur

celle du Premier Empire. Il se fit sacrer dans la cathédrale

de Port-au-Prince, eut une garde impériale, des maréchaux,

créa une noblesse. Tous les uniformes démodés d'

ambassadeurs, de préfets, d' académiciens partaient d'

Europe à destination d' Haïti.- Soulouque en affublait ses

dignitaires... Et quels dignitaires !... Il y avait, à la cour

de Port-au-Prince, des ducs, des marquis, des comtes et des barons qui

ressemblaient merveilleusement, avec leurs panaches et leurs chamarrures,

aux singes savants de chez Corvi... Le grand-chambellan de Soulouque

s' appelait M. le duc de la Marmelade, le grand-panetier était

duc de la Limonade, et le grand maréchal de la cour marquis de

Trou-Bombon.

Ce personnage d' opérette - je parle de Soulouque - exaspéra

tellement son peuple par ses folies, ses exactions et ses dilapidations

que, à la fin, on l' expulsa et on l' envoya à la Jamaïque.

Sous ses successeurs, Geffrard, Salnave, Nissage-Saget, Domingue, les

émeutes, les fusillades, les soulèvements continuèrent.

En 1879, on se battit jusque dans la chambre des représentants

haïtiens. Quarante députés furent tués ou

blessés. Tous les dix ans, à peu près, la malheureuse

capitale, Port-au-Prince, a dû être reconstruite, à

la suite d' incendies allumés par les révolutionnaires.

On n' a pas oublié la terrible révolution qui accompagna,

en 1888, la chute du général Salomon. Sans le dévouement

des marins français du Bisson, la ville de Port-au-Prince

eût été alors détruite de fond en comble.

Il n' en alla guère mieux sous la présidence du général

Hippolyte, qui succéda au président Salomon. Il n' en

va guère mieux aujourd' hui sous la férule du président

Nord-Alexis, qui vient de se manifester comme un gaillard fort peu respectueux

du droit des gens.

« Le gendarme est sans pitié », a dit Courteline.

Cette affirmation, qui ne saurait s' appliquer à nos braves Pandores

français, semble, au contraire, faite tout exprès pour

le président Nord-Alexis. Ce personnage peu endurant est, en

effet, un ancien gendarme. Âgé aujourd' hui de quatre-vingt-huit

ans, il a fait sa carrière militaire dans la gendarmerie haïtienne.

Il était, en 1843, officier de gendarmerie, chef d' escadron

; deux ans plus tard, aide de camp du président de Haïti,

adjudant de place à Cap-Haïtien ; il recevait, en 1847,

les premiers ordres de noblesse.

Pendant la révolution de 1865, il défendit, avec Salnave,

Cap-Haïtien ; en 1868, il devenait ministre de la guerre, sous

la présidence Saint-Marc. Depuis lors, il fut mêlé

fort activement à tous les événements politiques

et militaires qui survinrent dans la République haïtienne.

Il se présenta au moins une dizaine de fois à la présidence

sans pouvoir parvenir à la magistrature suprême. Enfin,

il réussissait, il y a deux ans, à se faire proclamer

président par un Parlement à sa dévotion ; il était

élu par 100 voix sur 115 votants.

En prenant le pouvoir, il avait tracé ainsi la politique que

devait suivre son gouvernement : « Il faut demeurer en paix, pour

conserver l' indépendance du pays, pour le faire prospérer,

pour se développer et pour prendre enfin notre place parmi les

nations civilisées. »

Mais le président Nord-Alexis n' a pas tenu sa promesse : depuis

son arrivée à la magistrature suprême, les troubles

ont, en Haïti, succédé aux troubles pour aboutir

au régime de terreur qui, depuis quelque temps, sévit

là-bas.

De tout ceci, une conclusion, se dégage. Et elle n' est point,

il faut bien le dire, tout à fait conforme aux idées des

négrophiles à tous crins qui, depuis cent ans, prônèrent

sans relâche le principe de l' égalité des races.

C' est que ces grands enfants noirs, tant qu' ils seront livrés

à eux-mêmes, se laisseront aller à tous les mauvais

instincts des êtres primitifs. Ils ont besoin que les Blancs veillent

sur eux d' un peu plus près et les dirigent avec quelque énergie,

ou sinon ils ne sont pas près de prendre, comme le dit si plaisamment

le président NordAlexis, leur place parmi les nations civilisées.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré 29 Mars du 1908