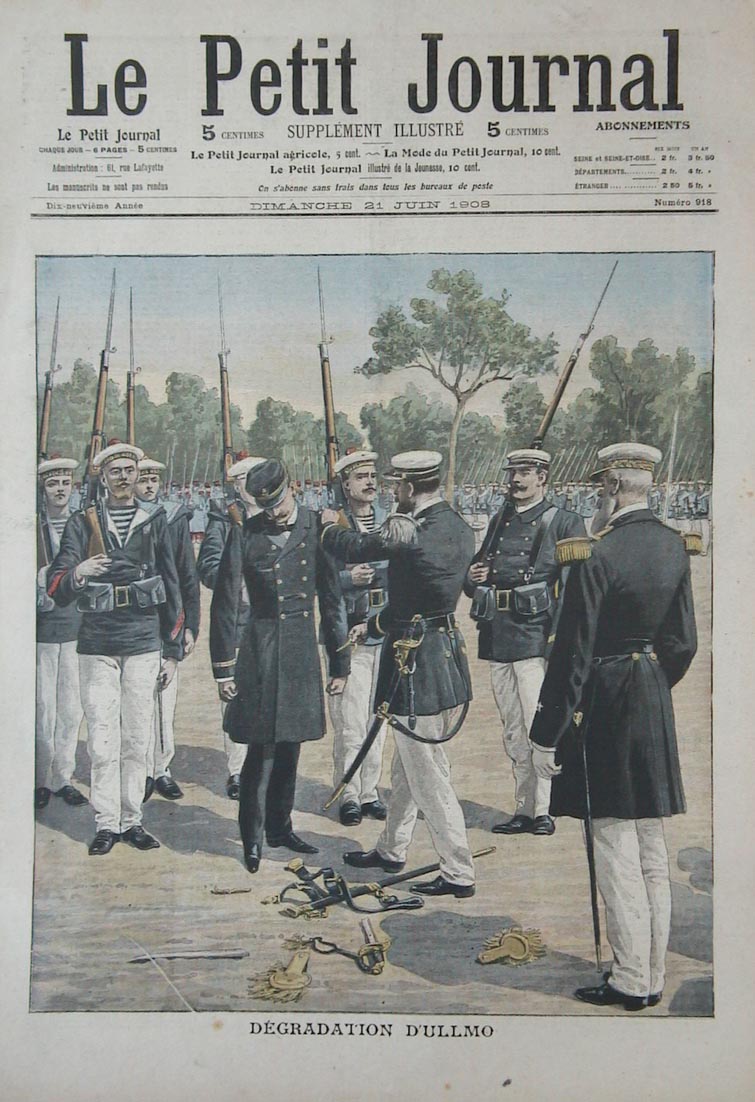

DÉGRADATION D'ULLMO

La dégradation militaire d' Ullmo

a eu lieu vendredi dernier, à huit heures du matin, sur la place

Saint-Roch, à Toulon.

L' amiral Marquis en avait, depuis plusieurs jours, arrêté

toutes les dispositions.

Les équipages de la flotte avaient fourni trois compagnies et

les régiments coloniaux une compagnie chacun ; l' artillerie

de forteresse et coloniale un peloton et une batterie. Les troupes étaient

placées sous les ordres du capitaine de vaisseau Dutheil de la

Rochère. Les tambours et les clairons du 111e de ligne firent

les sonneries réglementaires.

Ullmo était au centre du carré, en face de la délégation

d' officiers de tous grades, du sous-lieutenant au colonel et de l'

aspirant au capitaine de vaisseau, placés sur deux rangs, la

marine devant l' armée de terre et l' armée coloniale

en arrière. Ce carré avait 50 mètres sur 75. Le

plus ancien premier-maître avait été désigné

pour dégrader le traître.

Ullmo ignora jusqu' au dernier moment que la date de la dégradation

était si rapprochée. L' ex-enseigne Recoules, son compagnon

de cellule, lui avait persuadé que la dégradation n' avait

jamais lieu avant deux ou trois mois à compter du rejet du pourvoi

et il n' en fut averti que lorsqu' on lui donna l' ordre de revêtir

sa tenue. Un tailleur du 5e dépôt était venu chercher,

à la prison, la casquette et la redingote du traître pour

préparer les galons et les boutons à être arrachés

facilement.

Aussitôt après la dégradation, Ullmo endossa des

habits civils et fut conduit à la maison d' arrêt par la

gendarmerie départementale.

Il y séjournera en attendant son transfert à l' 'île

de Ré.

VARIÉTÉ

LA DÉGRADATION MILITAIRE

AU TEMPS JADIS

La chevalerie. - Comment on devenait chevalier. - Comment on cessait de l' être. - La dégradation du capitaine Franget. - Les armes brisées. - Conseils de guerre d' autre-fois. - Exécutions militaires. - Tout un régiment dégradé. - Les châtiments contre les lâches et les traîtres.

De même qu' on chasse aujourd'

hui de l' armée les soldats qui ont forfait à l' honneur

ou trahi la patrie, de même on chassait jadis, de l' ordre de

la chevalerie, les gentilshommes qui avaient manqué à

leur devoir, commis quelque faute grave, quelque lâcheté

ou quelque trahison. Et le cérémonial de cette dégradation

n' a guère varié depuis sept ou huit cents ans. Il est,

pour l' officier du vingtième siècle coupable de trahison,

à peu près le même que pour le chevalier du temps

de saint Louis convaincu de félonie.

La chevalerie, c' était l' armée d' autrefois. On n' y

était admis qu' à certaines conditions et après

certaines épreuves. Dès l' âge de sept ans, l' enfant

de famille noble destiné à devenir chevalier était

retiré des mains des femmes et son éducation guerrière

commençait. Le premier office qu' il remplissait était

celui de page, varlet ou damoiseau.

Les pages rendaient à leurs maîtres et à leurs maîtresses

les services ordinaires des domestiques ; ils les accompagnaient à

la chasse, dans leurs voyages, dans leurs promenades, portaient leurs

messages et même les servaient à table. Ils apprenaient

ainsi, dès l' enfance, à obéir.

A quatorze ou quinze ans, le jeune homme passait au rang d' écuyer.

On disait alors qu' il était « hors de page ». Son

père et sa mère le menaient à l' autel, où

le prêtre le ceignait d' une épée. Dès lors,

l' écuyer accompagnait son maître au combat. Sa mission

consistait à le suivre comme son ombre, à lui passer,

en cas d' accident, de nouvelles armes, à parer les coups qu'

on lui portait, à lui donner un cheval frais. Mais l' écuyer

devait se tenir toujours dans les bornes étroites de la défensive

et ne prendre aucune part active au combat.

A vingt et un ans, enfin, l' écuyer pouvait être admis

dans l' ordre de chevalerie. Il s' y préparait par des jeûnes

austères et des nuits passées en prières dans les

églises en compagnie de ses parrains. Au jour prévu, vêtu

d' une robe blanche, il se présentait à l' église

et s' avançait vers l' autel, portant son épée

passée en écharpe à son cou. Le prêtre bénissait

cette épée. Puis le néophyte allait, les mains

jointes, se mettre à genoux aux pieds de celui ou de celle qui

devait l' armer. Il jurait que ses voeux ne tendaient qu' au maintien

et à l' honneur de la chevalerie. Alors le seigneur lui donnait

sur l' épaule trois coups du plat de son épée nue,

en disant : « Au nom de Dieu, de saint Michel et de saint Georges,

je te fais chevalier... »

Cela fait, les chevaliers présents et les dames lui passaient

les pièces de son armure. On lui donnait d' abord les éperons,

en commençant par le gauche, le haubert en cotte de mailles,

les brassards et les gantelets, après quoi on lui ceignait l'

épée. On lui présentait ensuite le heaume, l' écu

et la lance et on lui amenait un cheval qu' il montait sur-le-champ.

Et, pour faire parade de sa nouvelle dignité autant que de son

adresse, il se mettait à caracoler en brandissant sa lance.

***

Mais si le chevalier se montrait infidèle à ses serments,

s' il commettait quelque action vile, quelque félonie à

l' égard de son suzerain, s' il se rendait coupable de lâcheté

au combat, s' il trahissait son pays ou la cause de son seigneur, on

le dégradait dans une cérémonie non moins solennelle

que celle où on l' avait armé chevalier, et on lui enlevait

une à une toutes les pièces de son armure, comme on enlève

aujourd' hui à l' officier coupable de trahison ses insignes

militaires et ses galons.

Oyez plutôt comment, au temps du roi François 1er, fut

dégradé publiquement, sur une place publique de Lyon,

le capitaine Franget, coupable d' avoir rendu sans combat à l'

ennemi une place de guerre dont il avait la garde.

Le capitaine Franget était un vieux gentilhomme qui passait pour

vaillant et duquel on n' eût pu attendre pareille félonie.

Le roi l' avait nommé capitaine de cinq cents hommes d' armes,

et le maréchal de Chabannes lui avait confié la défense

de Fontarabie. Cette place était solide, bien garnie d' hommes

et bien pourvue de vivres. Pourtant, lorsque le connétable de

Castille s' y présenta, Franget la lui rendit « sans avoir

soutenu aucun assaut ni fait aucun résistement, par une lâche

et honteuse capitulation ».

Or, voici comment se déroula la cérémonie de la

dégradation du capitaine félon.

D' abord, l' accusé fut traduit devant un tribunal composé

de vingt chevaliers sans reproche, auxquels son crime fut exposé

par un héraut d' armes. Sur quoi, convaincu de trahison, le capitaine

fut condamné à mort par lesdits chevaliers, et, préalablement,

il fut dit qu' il serait dégradé de l' honneur de chevalerie.

Pour l' exécution, on fit monter sur un échafaud le chevalier

condamné armé de toutes pièces comme pour un jour

de bataille. Devant lui, son écu blasonné de ses armes

était planté à l' envers, la pointe en haut. A

l' entour du coupable étaient assis douze prêtres, revêtus

de leurs surplis, qui chantaient à haute voix les vigiles des

morts. A la fin de chaque psaume, les prêtres s' arrêtaient

un instant et, pendant ces pauses, on dépouillait le condamné

de ses armes. On lui enleva d' abord son casque. Et les hérauts

criaient : « Ceci est le bassinet du traître et déloyal

chevalier. » Ils firent de même pour sa chaîne d'

or qu' ils mirent en pièces ; pour sa cotte d' armes, qu' ils

rompirent en plusieurs morceaux, pour ses gantelets, son baudrier, sa

ceinture, son épée qui fut brisée en deux tronçons,

et, finalement, pour l' écu portant ses armoiries qu' ils écrasèrent

avec une énorme masse de fer.

Après le dernier psaume, les prêtres se levèrent

et chantèrent, sur la tête du chevalier agenouillé,

le 109e psaume de David qui contient ces impitoyables malédictions

:

« Que ses enfants deviennent orphelins et que sa femme devienne

veuve ; que ses enfants deviennent vagabonds et errants, qu' ils soient

contraints de mendier et qu' ils soient chassés de leurs demeures...

» Qu' il ne se trouve personne pour l' assister, et que nul n'

ait compassion de ses orphelins ; que ses enfants périssent,

et que son nom soit effacé dans le cours d' une seule génération.

» Que son iniquité revive dans le souvenir du Seigneur...

Que sa mémoire soit exterminée de dessus la terre... »

Et, quand ces chants lugubres prirent fin, le plus ancien des juges

se leva et déclara que, par sentence des chevaliers présents,

le capitaine félon était déclaré indigne

du titre de chevalier, dégradé de noblesse et condamné

à mort.

Les chevaliers-juges descendirent alors de l' échafaud, revêtirent

des robes et des chaperons de deuil et se rendirent à l' église.

Le dégradé fut descendu ensuite au moyen d' une corde

qu' on lui attacha sous les aisselles ; on l' étendît sur

une civière et on le couvrit d' un drap mortuaire, puis on le

porta à l' église au milieu des prêtres qui chantaient

sur lui les orémus pour les trépassés.

Enfin, on le livra au prévôt au juge royal qui, lui-même,

le remit au bourreau... Et justice fut faite suivant la sentence.

L' exécution terminée, les hérauts d' armes déclarèrent,

à tous les carrefours, les enfants et descendants du dégradé

ignobles et roturiers, indignes de porter les armes et de se trouver

et paraître en joutes, tournois, armées, cours et assemblées

royales, sous peine d' être dépouillés nus et battus

de verges comme vilains et nés d' un père infâme.

J' oubliais un détail typique : le cheval du condamné,

le cheval lui-même subit une mutilation dégradante : on

lui coupa la queue et l' on en sema les poils sur un fumier...

C' est ainsi qu' on traitait les traîtres, en France, au temps

de Bayard, le bon chevalier sans peur et sans reproche.

***

Dans les siècles suivants, la cérémonie de la dégradation

se simplifia : l' élément religieux en disparut ; mais

elle demeura l' accompagnement obligé et comme le prologue de

toute peine infamante subie par les soldats et les officiers.

Dès l' année 1665, les conseils de guerre sont établis

régulièrement dans les villes de garnison. Le gouverneur

de la place en a la présidence. Il est assisté de sept

juges militaires choisis parmi les officiers et les bas officiers. L'

accusé est devant eux, assis sur une sellette s' il est passible

d' une peine afflictive ; il reste debout s' il est passible d' une

peine infamante. Pendant la lecture de la sentence, l' accusé

doit se tenir à genoux s' il est condamné à une

peine corporelle ou à la peine de mort.

Dans ce dernier cas, l' exécution est presque immédiate.

Le condamné est passé par les armes le jour même

de sa condamnation. Il n' y a ni appel ni sursis. Les troupes sont assemblées

pour la parade et la dégradation. Elles doivent garder un silence

absolu. Il leur est défendu de crier « Grâce ! »

sous peine de la vie.

Tout soldat condamné à une peine infamante doit être,

au préalable, dépouillé de sa qualité de

soldat. La formule dit : « Te trouvant indigne de porter les armes,

nous t' en dégradons. » Et un sous-officier lui arrache

ses insignes militaires et les jette à terre.

Dans son intéressant ouvrage sur l' Armée de l' ancien

régime, M. Léon Mention a noté la fréquence

de ces exécutions au cours des siècles passés.

Les brigandages sont si nombreux, les armées comptent tant de

soldats pillards que la justice militaire doit se montrer impitoyable.

Ces sacripants ne respectent rien. Une ordonnance de 1651 dénonce

des soldats qui, « portant leurs mains sacrilèges aux saints

tabernacles, ont volé les saints ciboires, jeté à

terre et foulé aux pieds les hosties avec une profanation si

abominable qu' elle serait capable d' attirer sur nous et sur notre

peuple la colère et la rigueur divines ».

Ce ne sont que « volleries, larcins, meurtres, rançonnements

et autres excès ».

« La répression de ces excès est d' autant plus

difficile que les officiers en sont parfois complices. Un arrêt

du 16 Décembre 1638 ordonne au maréchal de La Force de

casser à la tête de son armée le régiment

de Chanceaux tout entier, « tant à cause des viollences,

exactions, volleries et désordres commis par les officiers et

les soldats que par la faiblesse et le mauvais état d' icelui

(M. de Chanceaux) qui le rend du tout inutile et l' opprobre de l' armée.

»

En 1650, on est obligé, pour les mêmes raisons, de licencier

le régiment de Conti, et, comme il refuse d' obéir, il

faut armer les gardes bourgeoises pour lui courir sus et le détruire.

Heureusement, contre ces brigandages, la justice militaire est solidement

armée. Elle a à sa disposition tout un arsenal de peines

redoutables.

« Tous soldats qui s' écartent pour aller à la picorée

sont réputés vagabonds et voleurs ». Ordre aux prévôts

des maréchaux de leur courir sus au son du tocsin et de les mettre

à mort.

» Tout soldat convaincu d' avoir pris les vivres de l' hôte

chez lequel il est logé est puni de la peine de l' estrapade.

Pendu celui qui brise les meubles de son hôte, prend ses hardes

ou son argent. Pendu et étranglé celui qui malmène

femme ou fille, pille les boutiques. détrousse les vivandiers

ou les marchands ou lutte contre les prévôts et les archers

dans l' exercice de leurs fonctions. Pendus et étranglés

sur l' heure les soldats coupables d' attentats contre les prêtres,

les religieuses, les églises, et brûlés vifs s'

il y a eu profanation des objets du culte..»

Quant aux maraudeurs qui prennent les poules et les pigeons, volent

les légumes et les fruits dans les jardins, ils sont passés

par les verges.

C' est la mort pour ceux qui abandonnent leur poste en bataille ou en

marche, qui ne se rallient pas à l' enseigne en cas d' alarme,

pour les sentinelles qui s' endorment ou, abandonnent la faction. Le

soldat qui fait connaître le mot d' ordre à l' ennemi est

pendu et étranglé ; celui qui conspire contre le service

du roi et la sûreté de l' État est rompu vif.

Les châtiments ne sont pas moins sévères pour les

nobles et les officiers coupables de faiblesse, de lâcheté

ou de trahison.

« En 1636, les sieurs du Bec, gouverneur de La Capelle, et de

Saint-Léger, gouverneur du Catelet, pour avoir rendu ces places,

sont condamnés à être tirés à quatre

chevaux en place de Grève et démembrés en quatre

pièces. Ce fait, les quatre membres seront pendus et attachés

à quatre poteaux plantés sur le chemin de Picardie, hors

les portes de cette ville, leurs testes fichées au bout d' une

pique... »

» En 1629, le sieur de la Valette, atteint et convaincu d' avoir,

par lâcheté et perfidie, abandonné le service de

Sa Majesté et être sorti du royaume sans sa permission,

est condamné à avoir la tête tranchée sur

un échafaud, en place de Grève. Il est exécuté

en effigie. Même peine à un sieur Danisy, qui a rendu la

place de Lens, et au capitaine Chambor, qui a passé aux ennemis,

« le » crime estant si atroce et si notoire qu' il n' est

pas besoin d' employer beaucoup de temps pour ce vérifier ni

pour condamner le dit Chambor comme criminel de lèse- majesté.

» Les gens de naissance qui abandonnent l' enseigne au combat

sont dégradés des armes, déclarés «

ignobles », et, comme roturiers, assis et imposés à

la taille. Leurs maisons sont rasées, leurs futaies abattues,

leur blason brisé par la main du bourreau. »

Voilà quelles sévérités l' on employait

jadis à l' égard des traîtres. Ullmo peut se féliciter

de n' avoir pas vécu il y a deux ou trois siècles... Il

est probable qu' il ne s' en serait pas tiré à si bon

compte et que sa dégradation n' eût été que

le préambule d' une peine plus grave et qui ne comporte point

de pardon.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 21 Juin 1908