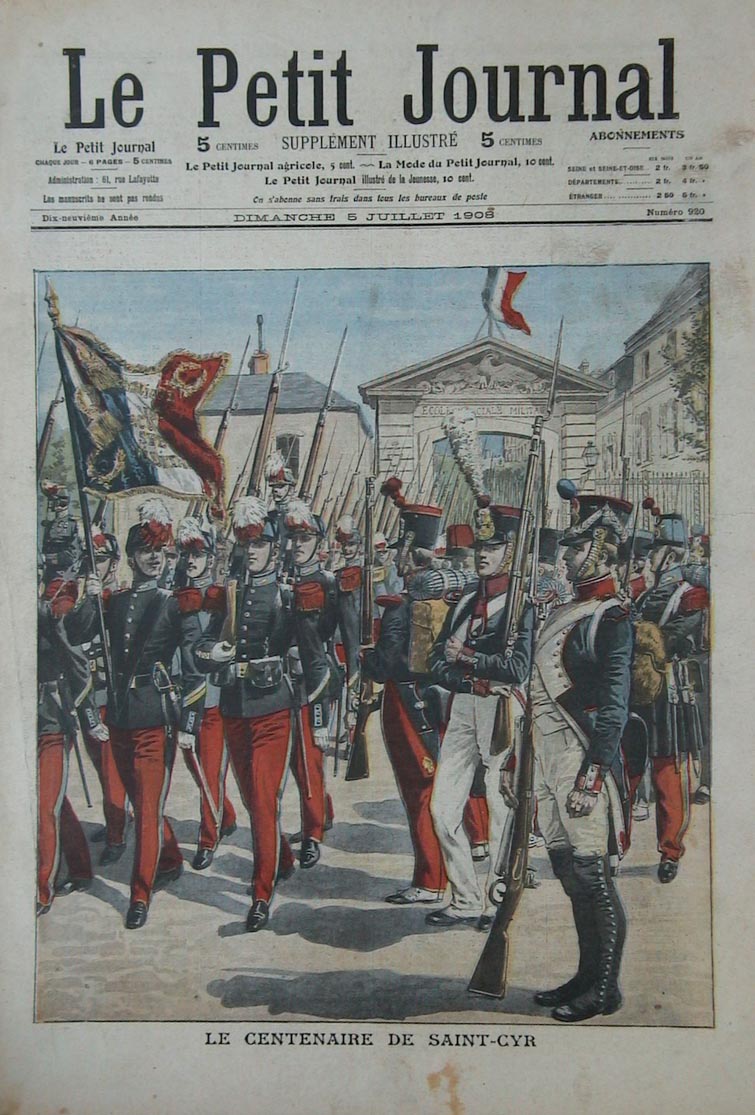

LE CENTENAIRE DE SAINT-CYR

L' École de Saint-Cyr fête

le centenaire de sa fondation. A cette occasion, notre dessinateur a

réuni , dans l' intéressante gravure de notre première

page, les uniformes les plus caractéristiques que portèrent,

depuis cent ans, les soldats du premier bataillon de France et les saint-cyriens

d' autrefois, saluant le glorieux drapeau de l' École, semblent

ainsi regarder

passer les saint-cyriens d' aujourd'hui.

Nous avons, en outre, consacré notre « Variété

» aux fastes de Saint-Cyr et rappelé le souvenir des grands

faits littéraires et militaires dont l' établissement

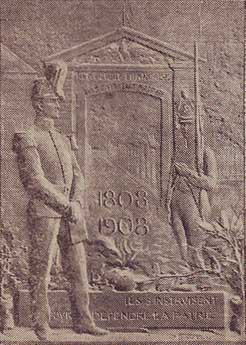

créé par Mme de Maintenon fut le témoin. Le comité

du Centenaire de Saint-Cyr a fait frapper, pour commémorer ce

grand anniversaire, la très belle et très artistique plaquette

que nous reproduisons ; il publie, en outre, sur l' École, un

ouvrage historique du plus haut intérêt.

VARIETE

Les Fastes de Saint-C r y

Mme de Maintenon et la Maison des Dames de Saint-Louis. - L' éducation des jeunes filles. - Le théâtre à Saint-Cyr. - Les premières d' « Esther » et d' « Athalie ». - L' École spéciale militaire. - A quoi rêvaient les jeunes gens au temps de l' Empire. - Le centenaire de Saint-Cyr. - Un souvenir de l' abbé Lanusse.

Le nom de Saint-Cyr fut, de tout temps,

inséparable de la gloire militaire de la France. Avant d' être

la pépinière où se recrutent les officiers de notre

armée, l' école fut, durant un siècle, l' asile

réservé aux filles nobles dont les parents avaient versé

leur sang pour le pays. C' était la Maison des Dames de Saint-Louis.

Mme de Maintenon en fut la fondatrice. Par son ordre, Hardouin Mansart

éleva, en 1685, les bâtiments de l' école. Deux

mille cinq cents ouvriers furent employés à cette construction.

Un an après, la maison était en état d' être

meublée. Le roi avait pris à sa charge toutes les dépenses.

Il dota l' établissement de Saint-Cyr de revenus considérables

et décida que deux cent cinquante jeunes filles nobles y seraient

gratuitement reçues, élevées, nourries et entretenues

de toutes choses jusqu' à l' âge de vingt ans, aux dépens

de la fondation. Mme de Maintenon fut déclarée, par le

roi, supérieure perpétuelle de cette communauté

pour le temporel comme pour le spirituel.

La haine de « ce vilain hibou de Saint-Simon », comme l'

appelait Mme de Créquy, a singulièrement nui à

Mme de Maintenon dans le jugement de la postérité. L'

histoire a enregistré avec un peu trop de complaisance ses attaques

contre l' épouse morganatique de Louis XIV. On ne saurait cependant

méconnaître la belle oeuvre d' éducation accomplie

par elle à Saint-Cyr, et l' on devrait aujourd' hui encore -

aujourd' hui plus que jamais - mettre entre les mains des jeunes filles

ces entretiens, ces conversations, ces proverbes, ces lettres, toutes

ces pages écrites par la fondatrice de Saint-Cyr en vue de cultiver

l' intelligence et le coeur des jeunes pensionnaires de la maison royale.

Cette éducation-là, à coup sûr, était

préférable à celle qui nous vaut à présent

tant de bas-bleus et tant de petites « suffragettes » arrivistes

et prétentieuses.

C' était une éducation conçue dans un esprit d'

indulgence et de bonté, de simplicité et d' humilité.

Dans les préceptes qu' elle rédigea de sa main, Mme de

Maintenon recommande aux maîtresses de former à leurs élèves

« une conscience simple, droite et ouverte ».

Elles doivent, dit-elle, être toutes traitées également.

Il ne faut les distinguer que par la sagesse, sans égard au plus

ou moins de naissance, ni- aux protections qu' elles pourraient avoir,

ni aux agréments naturels.»

Il faut, ajoute-t-elle encore, les rendre simples et ingénues

à tout dire, en les reprenant avec raison et douceur ; diversifier

leurs instructions, les faire courtes et fréquentes ; les égayer

souvent ; se servir de tout, jusque dans les jeux, pour former leur

raison ; les habituer à écrire et à parler simplement

et éviter tout ce qui pourrait trop exciter leur esprit et leur

curiosité... »

Ces prétextes excellents, la fondatrice les mettait elle-même

en action. Elle paraissait souvent dans les classes, se plaisait interroger

et à instruire les élèves. Plus tard, elle les

suivait dans la vie et les aidait de ses conseils. Elle leur consacra,

pendant les quarante dernières années de sa vie, non pas

seulement toutes les ressources de sa fortune, mais encore toutes les

pensées d' un esprit vraiment supérieur.

***

Il n' y a point que de grands souvenirs d' éducation et de glorieuses

traditions militaires qui se rattachent à Saint-Cyr. Il y a aussi

d' illustres souvenirs littéraires. C' est là que, pour

la première fois, furent représentés deux des plus

beaux chefs d' œuvre de Racine : Esther et Athalie.

Les demoiselles de Saint-Cyr avaient auparavant Les demoiselles de Saint-Cyr

avaient auparavant joué Andromaque, mais Mme de Maintenon

craignait que l' interprétation de ce genre de pièces

profanes fît naître en elles des sentiments peu en rapport

avec l' éducation qu' on leur donnait. Et elle écrivit

à Racine : « Nos petites filles viennent de jouer Andromaque,

et l' ont si bien jouée qu' elles ne la joueront plus, ni aucune

de vos pièces. » Mais dans cette même lettre, elle

le priait de lui faire, dans ses moments de loisir, quelque espèce

de poème moral ou historique dont l' amour fût entièrement

banni...

Un an après, on jouait Esther sur le théâtre

improvisé de la maison de Saint-Cyr.

Mme de Caylus nous a laissé, dans ses Souvenirs le charmant

récit de cette « première » ; Mme de Caylus

fut chargée de dire le prologue sur la Piété que

Racine avait écrit pour elle.

« Jamais, dit Saint-Simon, un visage si spirituel, si touchant,

si parlant, jamais une fraîcheur pareille, jamais tant de grâce

ni plus d' esprit, jamais de créature plus séduisante.

Elle surpassait les plus fameuses actrices à jouer des comédies.

» Et Mme de Sévigné écrivait de Mme de Caylus,

quand elle joua Esther dans la suite : « Mme de Caylus fait mieux

que la Champmeslé. »

La scène avait été dressée au second étage

du grand escalier, dans un spacieux vestibule qui précédait.

les dortoirs. On avait partagé ce vestibule en deux parties,

l' une pour la scène, l' autre pour les spectateurs. Là,

deux amphithéâtres avaient été adossés

aux murs, le plus petit réservé à la communauté,

le plus grand aux jeunes pensionnaires ; les plus petites, qui formaient

la classe rouge et qui étaient âgées, de moins de

douze ans, furent placées sur les gradins d' en haut ; au-dessous

d' elles, les vertes, qui n' avaient pas encore quatorze ans ; au-dessous

des vertes, les jaunes, parmi lesquelles on était rangée

de quatorze à dix-sept ans ; enfin, sur les gradins du bas, les

plus grandes, les bleues. Entre les deux amphithéâtres

étaient les sièges pour les spectateurs du dehors.

Les habits des actrices étaient magnifiques : ils avaient coûté

plus de quatorze mille livres ; c' étaient des robes à

la persane, ornées de perles et de diamants, qui avaient servi

autrefois dans les ballets.

Lorsque le roi fut monté dans le vestibule, du théâtre,

il regarda avec satisfaction les demoiselles qui étaient rangées

sur leurs bancs, et, lorsqu' il se fût mis à sa place avec

Mme de Maintenon, qui avait un fauteuil un peu en arrière pour

être à portée de répondre à ses questions,

le spectacle commença.

Le succès de la première représentation enchanta

le roi, qui trouva la pièce admirable. Trois jours après,

il fit donner une seconde représentation, où furent conviés

les princes et les plus grands personnages de la cour. D' autre représentations

eurent lieu. On joua Esther tout l' hiver. Si bien, dit Mme

de Caylus, « que cette pièce, qui devait être renfermée

dans Saint-Cyr, fut vue plusieurs fois du roi et de toute la cour, toujours

avec le même applaudissement ».

Il n' y avait pas d' amour dans la pièce cela n' empêcha

pas certaines interprètes d' en inspirer aux spectateurs. Mlle

de Marsilly parut si gracieuse au marquis de Villette dans le rôle

de Zarès qu' elle jouait, qu' il s' éprit d' elle follement

et l' épousa peu après.

L' année suivante, une autre jeune actrice de Saint-Cyr, Mlle

de Saint-Osmane, qui tenait, elle aussi, un rôle dans Esther,

inspira une folle passion à un jeune page. L' amoureux imprudent

lui fit connaître sa flamme en lui adressant des billets par l'

entremise de l' un des machinistes du théâtre: Elle y répondit.

Mais on découvrit l' intrigue et Mlle de Saint-Osmane fut mise

en un couvent bien clos où l' on ne jouait pas, hélas

! la tragédie et dont les galants ne pouvaient approcher.

Cet incident excita la bile des dévôts. Ils protestèrent

violemment contre les représentations de Saint-Cyr et parvinrent

à les faire supprimer, bien que jamais la décence n' eût

cessé d' y régner. Il fut cause aussi du peu d' apparat

avec lequel, en 1691, on joua Athalie. Les représentations

de cette tragédie eurent lieu dans une classe, sans décorations

et sans costumes. Ainsi l' avait voulu Godet Desmarais, l' évêque

de Chartres. Et Mme de Maintenon n' avait point osé résister

aux scrupules du prélat.

***

La Révolution supprima Saint-Cyr

et profana de tombeau de la fondatrice de l' établissement. Les

bâtiments d' Hardouin Mansart furent transformés en hôpital

militaire, puis en un hôtel d' invalides, enfin, en une école

militaire nommée le Prytanée français.

Le 24 Mars 1808, un décret de Napoléon Ier transférait

ce prytanée à La Flèche et plaçait à

Saint-Cyr l' école spéciale militaire qui existait auparavant

à Fontainebleau. Depuis lors, l' École a pris une importance

prépondérante dans de recrutement de nos officiers d'

infanterie et de cavalerie, et Saint-Cyr se glorifie justement d' avoirs

fourni à l' armée la plupart de ses illustrations.

Sous l' Empire, le fonctionnement de l' école fut assez irrégulier

; les études ne s' achevaient guère ; des réquisitions

anticipées réclamaient sans cesse les élèves

officiers pour les besoins de la guerre. Mais que d' admirables soldats

en sortirent !

C' était cette génération belliqueuse dont parle

Alfred de Vigny, cette génération qui. « nourrie

de bulletins par l' empereur, avait toujours devant les yeux une épée

nue ». Les enfants, alors, ne rêvaient que gloire et combats.

Dès le collège, ils songeaient à la carrière

militaire. N' avaient-ils pas, pour les entraîner, l' exemple

de tous ces fils du peuple devenus généraux, maréchaux

d' empire, et qu' ils voyaient passer, fiers et superbes, caracolant

dans le cortège éblouissant du nouveau César ?...

« Notre but, écrit le général de Brack, c'

était la gloire. Il était vaste, ce but, comme l' époque

immense à laquelle vivait notre jeunesse, et cette ambition était

permise à une carrière si chanceuse où, chaque

jour, la mort et la gloire pesaient également dans la balance.

»

Être officier... tel était le rêve de tout jeune

Français... « Tout soldat, dit le général

Foy, sachant lire et écrire, exerçant sur ses camarades

une influence quelconque d' opinion, et qui ne sourcillait pas à

l' approche du danger, était sûr d' arriver, si la mort

lui en laissait le temps... Être officier, c' était alors

être homme de qualité devant l' habit militaire, tout.

s' inclinait devant la. gloire militaire, toutes les autres gloires

s' agenouillaient et se reconnaissaient vassales... »

On conçoit que Saint-Cyr ait exercé sur toutes ces jeunes

imaginations un attrait irrésistible. Malheureusement, les élèves,

en ce temps-là, n' avaient pas le temps de parfaire leur éducation,

qu' il leur fallait aussitôt se mettre en route pour l' armée.

En 1807, l' École fut à peu près vidée par

les réquisitions. Sur tous les champs de bataille de l' Empire

les anciens de Saint-Cyr se couvrirent de gloire. En 1814, les élèves,

formés en bataillons, firent bravement leur devoir. Ils se distinguèrent

sur tout à Montereau et à Nemours.

La Restauration essaya vainement de désorganiser l' École

et d' en faire une institution nobiliaire. Saint-Cyr, forte de ses traditions

consacrées déjà par tant d' héroïsme,

résista. L' École suivit ses destinées.

Son histoire ne saurait être ici résumée. C' est

celle de nos conquêtes et de nos gloires, de nos triomphes et

de nos douleurs. Dans toutes les campagnes de l' armée française

depuis un siècle, Saint-Cyr a eu sa large part d' héroïsme.

On sait quels services rendirent les élèves officiers

en 1870 et avec quelle vaillance ces jeunes gens menèrent parfois

les vieux soldats au feu...

***

Saint-Cyr, aujourd' hui, fête

l' accomplissement de son premier siècle d' existence. Tous ceux

qui ont passé par l' École s' associeront du fond du coeur

à la célébration de cet anniversaire. Mais plus

d' un regrettera qu' un homme ne soit plus là pour s' y associer

avec eux, un homme qui a passé plus d' un tiers de siècle

à Saint-Cyr et qui a aimé l' École par-dessus tout,

le digne abbé Lanusse, mort deux ans et demi trop tôt pour

jouir de cette grande joie.

Fils d' un soldat du Premier Empire, ce prêtre avait une âme

de soldat. Il contait aux jeunes gens de Saint-Cyr les histoires des

vieux grognards qu' il avait connus dans son enfance. Il leur disait

la fin de son voisin Penoul, l' ancien tambour des grenadiers de la

garde qui avait reçu ses baguettes d' honneur au pied des Pyramides,

des mains de Bonaparte.

Quand Penoul se sentit mourir, leur contait-il, il appela sa femme

- Femme, lui dit-il, apporte-moi mes baguettes d' honneur !

Il prit les baguettes et les approcha de ses lèvres.

- Femme, apporte-moi ma croix d' honneur !

Il la prit, la regarda et la baisa plusieurs fois... Une gravure, placée

en face de son lit, représentait Napoléon Ier en redingote

grise.

- Femme, apporte-moi l' empereur !

Il demanda qu' on le dressât sur son lit, ôta son bonnet

et colla ses lèvres sur l' image sacrée. Et puis retomba

:

- Maintenant, je peux mourir, dit-il.

Et quand l' abbé Lanusse avait conté de ces belles histoires

aux saint-cyriens, il leur disait encore :

- Comme vos pères, vous voulez la grandeur de notre patrie bien-aimée.

Comme eux, vous voulez des victoires. Sachez le bien : pour des victoires,

il faut des dévouements et des courages. Il ne faut pas que chacun,

dans l' armée, cherche à avoir la place la plus commode

et la moins périlleuse. En un mot, il faut des hommes de sacrifice,

ce qui signifie des hommes de devoir...

C' était un vrai troupier sans peur et sans reproche. Il avait

pris part à maintes campagnes. Il avait été en

Crimée, au Mexique, à Mentana, à l' armée

du Rhin, à l' armée de la Loire, à l' armée

de l' Est, à l' armée de Paris en 1870-1871. Il allait

sur le champ de bataille, dans la boue sanglante, parmi les râles.

Il allait vers qui appelait, se penchait sur les blessés, les

soignait, les réconfortait et donnait aux mourants les suprêmes

consolations.

-Après la guerre fatale, on. le nomma aumônier de Saint-Cyr.

Il y demeura trente-quatre ans et vit passer dans les vieux bâtiments

de Mme de Maintenon plus de dix mille élèves qui, tous,

de quelque religion qu' ils fussent, n' eurent pour lui que respect

et admiration.

Lorsqu' il fêta ses noces d' argent avec l' École de Saint-Cyr,

le général de Monard, qui y commandait à cette

époque, publia un ordre du jour dans lequel il disait de lui:

« Gaîté et loyauté, délicatesse et

élévation des sentiments, esprit militaire, culte du drapeau,

patriotisme ardent, une parole chaude au service d' une intelligence

d' artiste, toutes les vertus sacerdotales, autant de moyens d' action

que M. l' abbé Lanusse, avec un tact parfait, a su mettre en

oeuvre pour le bien de chacun et pour le renom de l' École. »

Les anciens saint-cyriens n' ont certes point oublié le vénérable

aumônier. Et je gagerais que, le jour de la fête du centenaire

de l' École, plus d' un donnera une pensée émue

à la mémoire de l' homme de bien qui joignait, dans une

âme profondément française, la charité, du

prêtre à l' héroïsme du soldat.

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 5 Juillet 1908