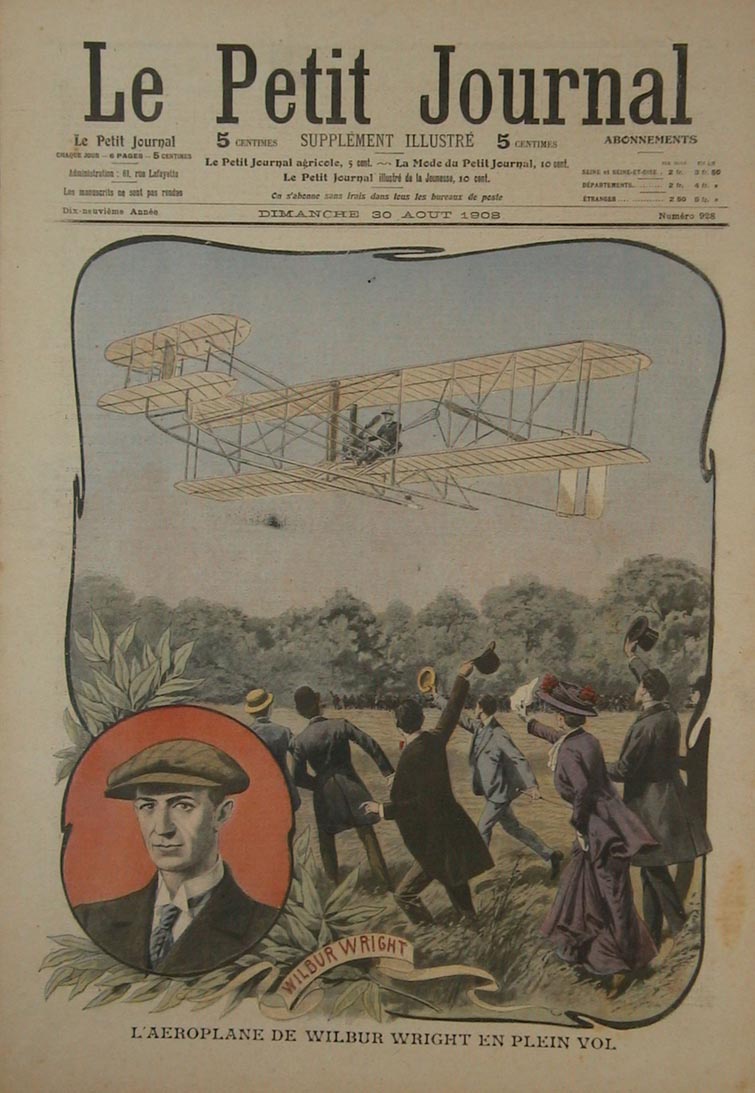

L' AÉROPLANE DE WILBUR WRIGHT EN PLEIN VOL

Depuis quelques années, à

maintes reprises, la presse avait parlé de mystérieux

essais d' aviation tentés par les frères Wright en Amérique.

Mais, comme ces essais n' avalent eu que de très rares témoins,

on en accueillait la nouvelle avec quelque scepticisme, et le mot de

« bluff » avait même été prononcé.

Les expériences que Wilbur Wright fait en ce moment en France

ont répondu victorieusement à cette accusation.

Sur l' hippodrome des Hunaudières, près du Mans, il a

accompli des vols tout à fait remarquables, dont certains ont

duré jus qu' à six et huit minutes.

Mais l' espace étant un peu étroit pour les évolutions

de l' aéroplane, c' est au camp d' Auvours que Wright continue

la série de ses expériences.

Il faut applaudir aux résultats obtenus par l' aviateur américain.

Mais cela ne doit pas nous faire oublier que nous avons aussi, parmi

nos compatriotes, plusieurs vaillants pionniers de la science nouvelle,

dont les efforts et les succès n' ont pas moins de droits à

notre admiration.

VARIÉTÉ

Les Hommes volants

La légende de Dédale

et d' Icare. - Machines volantes d' autrefois. - Léonard de Vinci

et le « plus lourd que

l' air ». - Expérimentateurs malheureux. - Les rêveurs

: Cyrano, le père Galien et Mercier. - Le XXe siècle de

Robida. - Quelques victimes de leur imagination et de leur imprudence.

- L' avenir au moteur léger.

L' homme n' a jamais su se contenter

de ce qui lui était dévolu par la nature. Il avait l'

empire terrestre ; il lui fallut l' empire des mers ; voilà qu'

il veut, à présent, la royauté des airs.

Quand je dis qu' il la veut a présent... A la vérité,

il y a longtemps qu' il la convoite. A peine fut-il au monde qu' il

envia les ailes de l' oiseau... Les mythologies de presque tous les

peuples de l' antiquité ont leur aviateur primitif qui tenta

la conquête du ciel et fut puni de son imprudence et de son orgueil.

L' histoire de Dédale et de son fils Icare est le type de ces

légendes supra-terrestres.

Dédale, s' il vous en souvient, était un inventeur d'

une fertilité d' imagination peu commune. Banni d' Athènes

par l' Aréopage, à la suite d' un crime qu' il avait commis,

il se réfugia en Crête, avec son fils. Le roi Minos l'

accueillit bienveillamment et le chargea de construire le fameux labyrinthe

dans lequel il comptait enfermer le Minotaure.

Mais Dédale, a peine son oeuvre terminée, encourait la

disgrâce du roi, et Minos l' emprisonnait avec son fils dans ce

labyrinthe qu' il avait lui-même construit.

C' est alors que Dédale, pour se sauver, eut l' idée de

fabriquer des ailes qu' Icare et lui s' attachèrent aux épaules

avec de la cire. Le père traversa les airs sain et sauf et vint

atterrir en Sicile. Mais l' imprudent jeune homme, malgré les

recommandations paternelles, s' éleva trop haut dans le ciel.

Le soleil, dont il s' était trop approché, fondit la cire

; les ailes se détachèrent et le jeune présomptueux

fut précipité dans la mer

Cette fable comporte une moralité dont nos modernes aviateurs

peuvent encore faire leur profit : à savoir qu' il ne faut point

forcer son talent, abuser de ses forces, car, ainsi que l' a dit un

de nos vieux trouvères en ce distique moral :

Qui plus hault monte qu' il ne doit,

De plus hault chet (tombe) qu' il ne voudroit.

***

Mais, passons de la légende à l' histoire.

Bien avant l' invention des aérostats, l' obsession du vol à

travers les airs hanta maintes cervelles et causa plus d' une mort tragique.

Déjà, au treizième siècle, Roger Bacon,

dans un de ses ouvrages, décrivit une machine volante qui ne

fut jamais expérimentée, pour la raison majeure qu' elle

ne fut même jamais construite. En ce temps-là, le problème

de l' aviation ne passionnait pas les foules.

Mais, deux cents ans plus tard, un mathématicien de Péronne,

nommé Jean-Baptiste Dante, parvenait à construire et à

faire fonctionner des ailes artificielles... Il parvenait même,

le pauvre homme, à tomber à plat et à se casser

les deux jambes.

Un moine bénédictin anglais, Olivier de Malmesbury, s'

avisait, vers le même temps, de fabriquer des ailes d' après

la description qu' Ovide a faite de celles de Dédale. Il les

expérimenta et eut le même sort que le mathématicien

péronnais. Et, comme on l' emportait, les deux cuisses brisées,

il se lamentait, non sur les souffrances qu' il ressentait, mais sur

un oubli qu' il avait commis dans la construction de son appareil.

- Les oiseaux n' ont pas que des ailes, s' écriait-il ; ils ont

aussi une queue... Si j' avais pensé à fabriquer une queue,

j' aurais réussi.

O superbe et indéfectible confiance des inventeurs !...

Mais le premier théoricien sérieux du « plus lourd

que l' air » c' est - qui le croirait ? - c' est Léonard

de Vinci. Oui, le peintre génial de la Joconde fut aussi,

peut-être, le savant le plus profond, le plus perspicace de son

temps.. Ses manuscrits

sont remplis d' extraordinaires prévisions. La conquête

de l' air est un des problèmes qui ont le plus vivement sollicité

son génie. Il a étudié le vol des oiseaux, essayant

d' en combiner les éléments dans la machine à voler

qu' il voulait construire. Il a deviné la loi du plus léger

que l' air, pressenti la montgolfière, mais il ne s' y est pas

arrêté. Cet esprit prodigieusement inventif et pratique

ne voyait l' avenir de la navigation aérienne que dans le plus

lourd que l' air... Et c' est par là qu' il est le véritable

précurseur de nos aviateurs d' aujourd' hui. Je passe sur un

invraisemblable appareil inventé par le P. Lana, de la Compagnie

de Jésus, en 1670, et dont on a retrouvé le croquis dans

de vieux manuscrits.

Ce candide jésuite prétendait s' enlever dans les airs

à l' aide de quatre globes de cuivre dans lesquels on avait fait

le vide et qui supportaient une nacelle. Il n' est pas douteux que si

l' appareil fut jamais construit, il ne dut pas quitter la terre.

Mais voici une machine à voiles dont le Journal des Savants

de Paris, du 12 Septembre 1679, donne la description, et qui, elle,

fut expérimentée. Elle était l' oeuvre d' un certain

Besnier, mécanicien à Sablé, et consistait en quatre

ailes fixées à l' extrémité de leviers qu'

on manoeuvrait alternativement avec les mains et les pieds. L' inventeur,

muni de cet encombrant appareil, monta sur son toit, s' élança

bravement dans les airs... et vint s' affaler sur le pavé. Les

ailes, heureusement, avaient amorti sa chute, et il en fut quitte pour

la peur.

Autre expérimentateur malheureux : le chanoine Desforges, qui,

en 1772, avec une machine composée d' ailes mouvantes, se lança

du haut de la Tour Guittet, à Etampes. Un témoin de l'

expérience rapporte qu' il réussissait fort bien à

faire mouvoir ses ailes avec une grande vitesse, mais que « plus

il les agitait et plus sa machine semblait presser la terre ».

Parlerai-je des rêveurs ?... Alors, place à l' immortel

Cyrano qui, dans sa fameuse Histoire comique des Etat et Empire

de la Lune, semble avoir eu la prévision du ballon, du parachute

et même du moteur à explosions.

Vous allez voir comment.

Il parle, en effet, tout d' abord d' un descendant de Prométhée

qui, s' ennuyant sur la terre et voulant se retirer dans la lune, d'

où son aïeul était venu jadis, employa le moyen suivant

: « Il remplit de fumée deux grands vases qu' il ferma

hermétiquement, et s' attacha sous les ailes ; aussitôt,

la fumée, qui tendait à s' élever et ne pouvait

pénétrer le métal, poussa les vases en haut et,

de la sorte, ces vases enlevèrent avec eux ce grand homme...

» Et voilà, nettement décrit, le principe de la

montgolfière qui ne devait être réalisée

que près d' un siècle et demi plus tard.

Mais ce n' est pas tout., Ecoutons encore Cyrano.

Quand son explorateur céleste fut monté jusqu' à

4 toises au-dessus de la lune, il délia promptement les vaisseaux

qu' il avait ceints comme des ailes autour de ses épaules ; «

l' élévation, cependant, était assez grande pour

le beaucoup blesser, sans le grand tour de sa robe, où le

vent s' engouffra et le soutint doucement jusqu' à terre...

» Et voilà une robe qui ressemble singulièrement

au parachute que le physicien Sébastien Lenormand ne devait expérimenter

pour la première fois qu' en l' an 1783, à Montpellier.

Et Cyrano, comment s' y prit-il pour se rendre lui-même dans la

lune ?. .. Il construisit une extraordinaire machine munie d' un ressort

très sensible dont les déclanchements se produisaient

de bas en haut. Tout autour de cette machine se trouvaient des fusées

dont les détonations successives, donnaient chaque fois un élan

nouveau à l' ascension.

Et voilà le moteur à explosion tel que le concevait M.

de Bergerac.

Ainsi, de pétarades en pétarades, Cyrano fut porté

jusqu' aux limites de l' atmosphère terrestre. Tout à

coup, il se sentit choir, les pieds en haut, sans avoir culbuté

en aucune façon. Il avait changé d' atmosphère

et il tombait alors avec une affreuse vitesse... il tombait dans la

lune...

Rêveur encore, ce père Galion, religieux dominicain qui,

en l' an 1755, décrivait un immense vaisseau cube, du volume

de mille millions de toises, plus long et plus large que la ville d'

Avignon, du poids de douze millions de quintaux, lequel poids, à

ce que le moine affirmait, était dix fois plus grand que celui

de l' arche de Noé. Pour enlever au-dessus de la région

de la grêle cette gigantesque machine, Galien donnait aux bords

de ce navire une hauteur de 83 toises, afin que les couches inférieures

de l' air atmosphérique ne pussent y pénétrer,

puis il le remplissait de l' air supérieur, moins lourd que le

nôtre...

Mais comment emmagasiner ce fluide éthéré ?...

Voilà ce dont le bon moine contemplatif ne se préoccupait

en aucune façon.

Ses inventions n' étaient que, les pures hypothèses d'

une imagination ardente mise au service d' un esprit scientifique audacieux.

A coup sûr, le P. Galien, tout en se complaisant dans son rêve,

n' avait pas même l' idée qu' il pût jamais être

réalisé.

.Rêveur aussi, Sébastien Mercier, le pamphlétaire

qui, dans son livre intitulé L'An deux mille quatre cent

quarante, rêve s' il en fut jamais, prévoit de prodigieuses

conséquences à la découverte, alors toute récente

des frères Montgolfier.

Il voit arriver à Paris des mandarins qui, dans une machine volante,

n' ont mis que sept jours pour venir de Pékin.

« L' homme-oiseau, s' écrie-t-il, plein d' enthousiasme,

a conquis en entier les régions de l' atmosphère, et,

voguant dans cet océan invisible, laissant l' aigle sous ses

pieds, se plongeant dans les rayons du soleil, il a multiplié

ses forces en les éprouvant contre celles du vent ; il a connu

tous les degrés de la résistance de l' air et de sa température

à différentes hauteurs, et bien loin que le vent arrêtât

son essor, il s' en est aidé pour voler plus vite et plus loin...

»

Et Mercier, rappelant que, lors de la découverte des ballons,

certains ne voulaient y voir un amusement, un enfantillage, concluait

:

« Ainsi, l' on mettait des bornes aux arts et a la force de l'

esprit humain. Mais l' ignorance et la légèreté

ont reçu un démenti formel... »

Mercier prophétisait vrai. Mais ce démenti formel qu'

il prévoyait pour l' an 2440, l' ignorance et la légèreté

devaient le recevoir plus d' un siècle plus tôt.

Enfin, notre temps a eu, lui aussi, ses rêveurs imaginant la navigation

aérienne réalisée. Mais ces rêveurs-là

ne sont pas dupes de leurs rêves. Ils s' appellent Jules Verne

ou Robida. Ce sont des romanciers, des artistes qui, de l' état

actuel de la science, tirent des conséquences logiques et probables

que vulgarisent leur imagination et leur talent.

Quand on lira plus tard Le Vingtième siècle,

que Robida écrivit et dessina au dix-neuvième, et qu'

on y verra des « aérocabs » volant au-dessus de Paris,

des « aéronefs » transportant tout un monde de voyageurs

d' Europe en Amérique, on s' émerveillera des facultés

de prévision de l' auteur, comme nous nous émerveillons

aujourd' hui à la lecture des inventions de Cyrano de Bergerac

***

.Mais l' ère des fictions est

passée. L' invention des ballons est un fait accompli. Le dix-neuvième

siècle s' attache à leur direction. Pendant cent ans,

c' est le moins lourd que l' air qui accapare presque toutes les initiatives

des chercheurs.

Blanchard, au moment de la découverte des Montgolfier, projetait

la construction d' un «.vaisseau volant » qu' à l'

aide de procédés mécaniques, avec quatre ailes

de dix pieds d' envergure sur six de largeur, mutes par des leviers,

il comptait élever et diriger dans l' air. Incontinent, il abandonna

ce projet et lâcha ses expériences fort problématiques

d' aviation pour se lancer dans l' aérostation, entrée

désormais dans le domaine des réalisations. On sait d'

ailleurs quelle brillante carrière il y fit.

Pourtant, bien que le ballon accapare plus spécialement les recherches,

il se trouve encore de pauvres gens pour chercher la solution de la

navigation aérienne dans l' imitation des oiseaux. En 1812, le

nommé Deghen, muni d' ailes aux mains et aux pieds, annonce qu'

il va s' enlever du Champ de Mars il ne réussit pas à

quitter le sol ; et la foule, furieuse, le roue de coups et met sa machine

en morceaux.

En 1854, à Londres, Leturr, encombré d' un appareil composé

d' un parachute et de deux grandes ailes, s' élance d' un ballon

en plein ciel et vient s' écraser contre un arbre. Même

sort, à Crémone, en 1874, pour De Groof, qui expérimentait

un appareil en forme d' oiseau.

Le nommé Petin, en 1850, avait construit un immense appareil

dans lequel, au milieu d' une lourde charpente, de grandes toiles tendues

sur des cadres mobiles pouvaient s' ouvrir et se fermer comme les volets

d' une persienne. Il y avait en outre - et c' était la première

fois qu' un moteur était appelé au secours de l' aviation,

- une machine à vapeur qui devait actionner des hélices.

Le tout devait être enlevé par un aérostat. Mais

la force ascensionnelle de ce ballon était insuffisante pour

un pareil poids. L' appareil de Petin ne put quitter la terre. Et l'

inventeur, désespéré, alla mourir misérablement

en Amérique.

Détail curieux : le prince Napoléon, alors président

de la République, s' était intéressé très

vivement à cette expérience, et Théophile Gautier

en avait, par avance, célébré le succès

dans la presse.

Tous deux en furent pour leur désillusion.

***

Le reste est de l' histoire contemporaine.

L' expérience avait montré que les appareils de vol mécanique,

parachutes, ailes artificielles, appareils volants actionnés

à bras d' homme devaient être considérée,

comme ne pouvant donner aucun résultat pour l' aviation. Pour

le moins lourd aussi bien que pour le plus lourd que l' air, un élément

indispensable manquait, sans lequel toute tentative était condamnée

d' avance à l' insuccès : le moteur léger sans

lequel aucun appareil, aéronef ou aéroplane, ne pouvait

ni se maintenir ni se diriger dans l' espace.

Ce sera la gloire de l' automobilisme de l' avoir créé,

ce moteur, et d' avoir ainsi concouru à ouvrir, à travers

l' éther, des voies nouvelles au génie humain.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 30 Août 1908