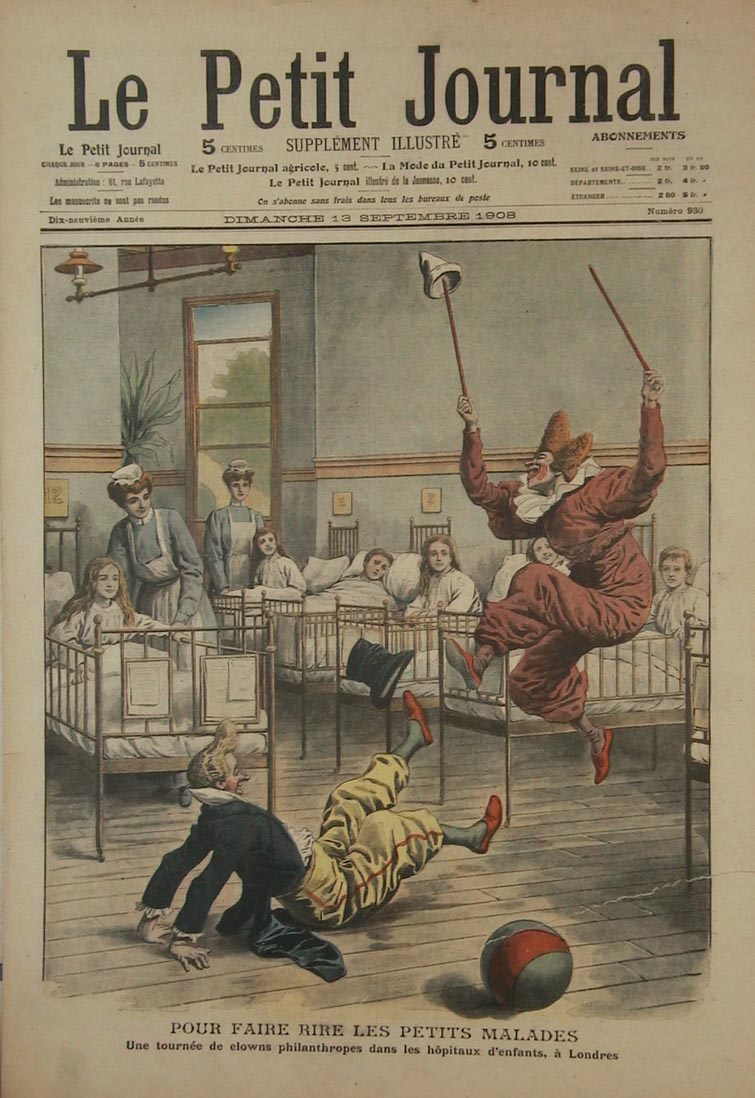

POUR FAIRE RIRE LES PETITS MALADES

Une tournée de clowns

philanthropes

dans les hôpitaux d'enfants, à Londres

Nos lecteurs se souviennent, sans doute,

d'une nouvelle poignante et délicieuse de Jules Claretie, intitulée

Boum-Boum, qu'a publiée le Supplément illustré

du Petit Journal dans son numéro du 3 Novembre 1907.

C' est l'histoire d'un pauvre enfant malade et anémié

qui refuse tout secours et ne demande qu'une chose : revoir Boum-Boum,

le joyeux clown admiré jadis au cirque. Le père, affolé,

va trouver l'acrobate ; celui-ci consent à venir dans l'humble

logis, et, grâce à ses grimaces, grâce à sa

bonne humeur, l'enfant reprend goût à la vie et guérit

peu à peu.

Ce conte touchant avait été tiré par l'auteur d'un

fait-divers s'étant réellement passé en France.

Il vient de se reproduire, ou à peu près, dans les hôpitaux

de Londres, récemment.

En effet, un certain nombre de clowns philanthropes ont entrepris de

faire une tournée chez les pauvres petits malades, incapables

d'aller au cirque les voir. C'est ce que représente notre gravure.

Dans l'hôpital, lieu de tristesse et de souffrance, les clowns,

par leurs farces et leurs joyeusetés, apportent avec eux le rire,

et, qui sait ? peut-être aussi la guérison.

Rien n'est plus touchant que ce spectacle, et on ne saurait être

trop ému par la généreuse pensée des imitateurs

de Boum-Boum.

VARIETE

Marionnettes

Le plus vieux théâtre en plein air. - Lamartine et le Guignol des Champs-Elysées. - Deux héros lyonnais. - Séraphin. - L'inventeur des ombres chinoises. - Un couplet du « Pont-Cassé ». - Le théâtre du Palais-Royal. - L'esprit le plus parfait peut aimer les marionnettes.

La vogue est aux théâtres

de plein air. Allons, s'il vous plaît, voir le plus gai et le

plus ancien de tous : Guignol aux Champs-Elysées.

Savez-vous que ce théâtre minuscule est un des doyens de

nos théâtres parisiens ? Dans un an, il fêtera son

centenaire, car il en est, cette année, à sa quatre-vingt-dix-neuvième

saison.

Il fut, en effet, installé au carré Marigny en 1818, et,

depuis cette époque, il a toujours été dirigé,

de père en fils et en petit-fils, par la même famille d'impresarii.

Ses premiers spectateurs de marque furent les enfants du duc d'Orléans,

le futur roi Louis-Philippe ; la princesse Clémentine y avait

son petit fauteuil d'abonnée.

Plus tard y vinrent applaudir les farces de Guignol d'autres enfants,

qui sont aujourd' hui , de graves savants et de vénérables

académiciens.

j'ai ouï conter naguère que Lamartine avait un secrétaire

qu'il prisait fort pour son intelligence et son activité mais

qui le désespérait par son inexactitude.

Un après-midi que ledit secrétaire arrivait à sa

besogne plus tard encore que de coutume, le poète l'apostropha

vertement :

- Mais, où diable passez-vous votre temps ?...

Le jeune homme rougit, pâlit et se décida à avouer

:

- Mon Dieu, mon cher maître, vous allez vous moquer de moi...

Mais, que voulez-vous ?... Pour arriver ici, je traverse les Champs-Elysées...

et quand Guignol joue, c'est plus fort que moi, je m'arrête, j'écoute,

je me passionne et je ne peux plus m'en aller.

Et Lamartine, l'interrompant ingénument :

- Ah ! c'est curieux... Comment se fait-il alors que je ne vous y aie

jamais rencontré ?...

Eh ! mon Dieu, oui, Lamartine aimait Guignol...

Les poètes qui ne vivent que par l'imagination ne gardent-ils

pas, de ce fait, un peu de l'âme enfantine ?

Au reste, cette sympathie du chantre d'Elvire pour les marionnettes

n'est point une exception. Que d'artistes illustres et d'écrivains

fameux ont célébré Guignol ! Victor Hugo ne cachait

pas son penchant pour les théâtres enfantins, et lui aussi

s'arrêtait volontiers aux Champs-Elysées pour écouter

la pièce et observer les spectateurs ; Sardou, si expert en ficelles

théâtrales, ne dédaignait pas d'aller surprendre

celles qui faisaient mouvoir les pantins d'Anatole ; Banville a fait

sur Guignol un de ses plus délicieux sonnets, et George Sand

ne s'amusait-elle pas, à Nohant, à faire jouer ses pièces

par des marionnettes ? Quant à Charles Nodier, il ne craignait

pas de déclarer que le drame entre Polichinelle et le commissaire

évoquait en son esprit toute l'histoire de l'humanité.

Je crois que voilà des exemples qui me permettent d'avouer sans

rougir mes sentiments à l'égard des marionnettes en général

et de Guignol en particulier.

***

Les moralistes ont souvent remarqué que, dans tous les pays qui

possèdent une marionnette populaire, cette marionnette était

l'émanation même du peuple et le caractérisait à

merveille avec ses défauts et ses qualités.

Pulcinella est le prototype du Napolitain ; Punch,

de l'Anglais ; Jean Klassen, du Hollandais; Casperle,

de l'Autrichien, et Kara-Gueuz, du Musulman. De même

Guignol est un bon Français de France, insouciant et

spirituel, très serviable, un tontinet bambocheur et fort peu

respectueux de l'autorité.

Je vous assure que les philosophes devraient étudier Guignol,

car ils trouveraient en lui la synthèse de l'âme populaire.

Guignol, je ne vous l'apprendrai pas, n'est pas Parisien de naissance.

Chacun sait qu'il est originaire de Lyon. Dans le théâtre

si célèbre des Marionnettes lyonnaises, il porte toujours

le costume des ouvriers en soie de la fin du dix-huitième siècle

: la veste à courtes basques, le chapeau à cornes dit

« lampion » et la cadenette que les Lyonnais appellent «

salsifis ». Voilà pour le physique.

Pour le moral, Guignol est un brave garçon, dont la malice n'exclut

pas l' honnêteté : par exemple, c'est un vrai Lyonnais,

plein d'initiative, volontaire et ferme en ses desseins. Guignol ne

connaît pas d'obstacles ; il va droit au but, rossant impitoyablement

tous ceux qui lui barrent le passage. Aucune puissance humaine ne saurait

l'empêcher d'épouser l'héroïne à la

fin de la pièce.

A Lyon, il partage les sympathies du public avec un autre personnage,

son confrère, son inséparable : Gnafron.

Gnafron, lui, est cordonnier. - Est-ce pour cela qu'il fait des cuirs

en parlant ? - C'est une âme simple, une âme de viveur et

de bon vivant qu'une seule passion anime : la passion du vin. Disons

le mot, Gnafron est un pochard, mais un bon, un brave pochard, qui n'a

jamais la bouche amère, même après ses plus formidables

lampées. C'est que Gnafron ne boit que du vin, du vrai vin de

France, et, j'imagine, plus particulièrement de ce petit vin

de Cormatin, que Nadaud célébra dans des couplets fameux.

Gnafron ne manque pas d'une certaine verve naturelle, mais ses réparties

n'ont pas la finesse narquoise de celles de Guignol. Par contre, elles

sont plus comiques. Et le personnage y ajoute par sa silhouette même,

son gros nez enluminé, sa bouche largement ouverte, ses joues

rougeoyantes sur lesquelles descendent de larges pattes de lapin, et

son monumental chapeau tromblon, souvent posé de travers sur

sa chevelure en broussaille.

***

Comme Guignol, Gnafron est sorti tout

équipé du cerveau d'un brave « marionnettiste »

lyonnais, qui s'appelait Laurent Mourguet, et qui tenait, au début

du dix-neuvième siècle, une crèche dans

la rue du Noir. Ces crèches étaient des théâtres

de marionnettes où l'on jouait ordinairement des pièces

inspirées par l'Ancien Testament, et, en particulier, une scène

représentant l'étable de Bethléem la nuit de Noël.

A son répertoire mystique, Mourguet joignait des pièces

burlesques, dans lesquelles l'inévitable Polichinelle tenait

le rôle principal. Mais Polichinelle ne passionnait que médiocrement

l'auditoire. Mourguet s'avisa de le remplacer par un héros plus

sympathique à sa clientèle et qui, par sa physionomie,

son caractère, son langage, rappellerait la vie et les moeurs

locales. Il prit pour type un « canut » de ses amis qui

avait certain esprit naturel et maintes façons originales de

s'exprimer. « C'est guignolant ! » disait notamment ce brave

homme chaque fois qu'un sujet quelconque lui dilatait la rate : «

C'est guignolant. ! » lui fit répéter Mourguet à

tout propos. Et les spectateurs, heureux de trouver dans nouveau personnage

le reflet de l'esprit local, de cet esprit lyonnais qui allie si heureusement

la verve du Midi au bon sens septentrional, les spectateurs, enchantés

de la trouvaille, d'aller par les rues en répétant : «

C'est guignolant ! »

Si bien que le mot fit fortune et que tout Lyon s'en fut à la

crèche de la rue du Noir en répétant : «

Allons voir le guignolant !... »

Depuis lors, le canut de Mourguet a vu s'étendre sa célébrité,

alors que le nom de celui qui l'avait créé ne demeura

guère connu qu'à Lyon.

***

Comme bien vous pensez, notre Guignol

parisien ne ressemble guère à son confrère lyonnais.

Il ne lui a emprunté que son nom et aussi un peu de ce caractère

indépendant, et facétieux qui le ferait prendre volontiers

pour un petit-neveu du Scapin de Molière.

A Paris, nous ne retrouvons plus Gnafron et toute la troupe classique

des marionnettes lyonnaises : Cadet, Cassandre, le Bailli et l'aimable

Mlle Madelon... Mais nous avons toujours les types immortels du juge,

du gendarme et du commissaire, et Polichinelle lui-même n'a point

disparu du théâtre des Champs-Elysées.

Et si Lyon s'honore d'avoir inventé Guignol, Paris ce glorifie

d'avoir eu, dès la fin du dix-huitième siècle,

un théâtre de marionnettes dont la célébrité

rayonna sur l'Europe entière.

Avez-vous ouï parler dé Séraphin ?...

Il y a quelques années, M. Maury, le célèbre philatéliste,

me convia à aller voir sa collection, non point sa collection

de timbre mais sa collection de marionnettes, car il avait le plus extraordinaire

ensemble de figurines, de pupazzi, de fantoches et d'ombres

chinoises qui se pût imaginer. Il en avait de tous les temps,

depuis les pantins antiques jusqu'aux plus modernes bonshommes, et de

tous les pays, même de Siam, de Chine et de Java.

Dans ses vitrines, j'ai vu là réunis tous les personnages

de Séraphin. M. Maury, au prix d'infatigables recherches, était

parvenu à retrouver ces pantins dispersés par la mauvaise

fortune qui avait forcé, quelque cinquante ans auparavant, le

fameux théâtre des marionnettes du Palais-Royal à

fermer ses portes.

Séraphin Dominique-François, premier du nom, fut, au temps

de Louis XVI, l'inventeur des ombres chinoises. Après avoir parcouru

la province avec son petit théâtre sur le dos, il s'en

vint, un beau jour, se fixer à Versailles. C'était sa

bonne étoile qui l'amenait là. Le roi, ayant entendu parler

de ses succès, le fit venir à la cour pour y donner des

représentations. Ce genre d'amusement plut tellement au souverain

que, après avoir demandé à Séraphin ce qui

pourrait lui faire plaisir, il lui accorda

d'après ses voeux le privilège exclusif d'ombres chinoises,

et, pour sa salle le titre de Théâtre des Enfants de

France.

Ce fut alors que Séraphin s'établit au Palais-Royal. Il

ouvrit son spectacle de 8 Septembre 1784. Ce théâtre, dès

son origine, eut une vogue immense. Il ne se composait, à cette

époque, que des ombres chinoises. Séraphin recevait lui-même

le public ; il allait ensuite débiter les rôles de ses

petites pièces et revenait dans la salle jouer du violon. Il

était, à lui seul, administrateur, troupe et orchestre.

En 1788, il appela, pour l'aider, son neveu, Joseph-François

Séraphin. Ce jeune homme seconda parfaitement son oncle. Ce fut

lui qui eut l'idée de joindre des marionnettes aux ombres chinoises.

Dominique- François étant mort en 1800, laissa son théâtre

à son neveu. Celui-ci le géra pendant quarante ans et

ne cessa de l'améliorer. Les contemporains disaient merveilles

de l'exactitude et du bon goût des costumes, de la beauté

et du pittoresque des décors, de la perfection des machines et

des accessoires, autant que de l'originalité et de l'esprit des

petites pièces qu'on y jouait.

Il est de ces oeuvrettes qui survécurent au théâtre

de Séraphin et vinrent jusqu'à nous.

Je me rappelle avoir vu jouer, dans mon enfance, par des marionnettes,

ce fameux Pont-Cassé, le chef-d'oeuvre de Séraphin,

dont nous avons tous fredonné l'amusant couplet :

Les canards l'ont bien passé...

Tire lire lire...

Joseph-François Séraphin mourut en 1844. Ainsi le petit

théâtre du Palais-Royal n'avait eu, dans une période

de soixante années, que deux directeurs. Il avait traversé,

heureux et prospère, l'époque la plus agitée de

notre histoire et amusé trois générations. Séraphin

avait donné des représentations devant tous les monarques

qui régnèrent de Louis XVI à Louis-Philippe. Napoléon

le fit venir un jour à Fontainebleau ; même, ce jour-là,

le feu prit à un décor, et l'empereur l'étouffa

de ses mains. Ce fut Gulliver éteignant, l'incendie de Lilliput.

.

Au théâtre Séraphin, plus d'un personnage éminent

et austère vint parfois chercher un peu de joie et s'amuses de

l'originalité du spectacle et du plaisir naïf des spectateurs.

Les marionnettes eurent ainsi, de tout temps, des admirateurs parmi

les gens graves et illustres. Tel le bon Perrault qui, s'étant

amusé un jour au jeu des pantins de la foire, s'en souvenait

en écrivant le commentaire de Peau-d'Ane, et disait

:

Pour moi, j'ose poser en fait

Qu'en de certains moments l'esprit le plus parfait

Peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes,

Et qu'il est des temps et des lieux

Où le grave et le sérieux

Ne valent pas d'agréables sornettes.

Depuis Séraphin, que de progrès dans l'art des marionnettes

!... Nous eûmes les célèbres pantins de Maurice

Sand, de Lemercier de Neuville, les fantoches de Holden, les si parisiens

Bonshommes des frères Guillaume, les marionnettes de

Bouchor, les merveilleuses Maquettes animées du peintre

Georges Bertrand.

J'aurais voulu vous dire un mot de tous ces personnages fameux et aussi

des polichinelles exotiques, du facétieux Kara-Gueuz et de son

cousin Ketchel-Pehlevan, dont les farces réjouissent Turcs et

Persans.Mais Guignol et Séraphin ont pris tout mon papier. Ce

sera donc pour une autre fois, si le sujet ne vous importune pas et

si vous pensez, avec Perrault, qu'on peut, de temps en temps, délaisser

les sujets graves pour parler d'agréable sornettes.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 13 Septembre 1908