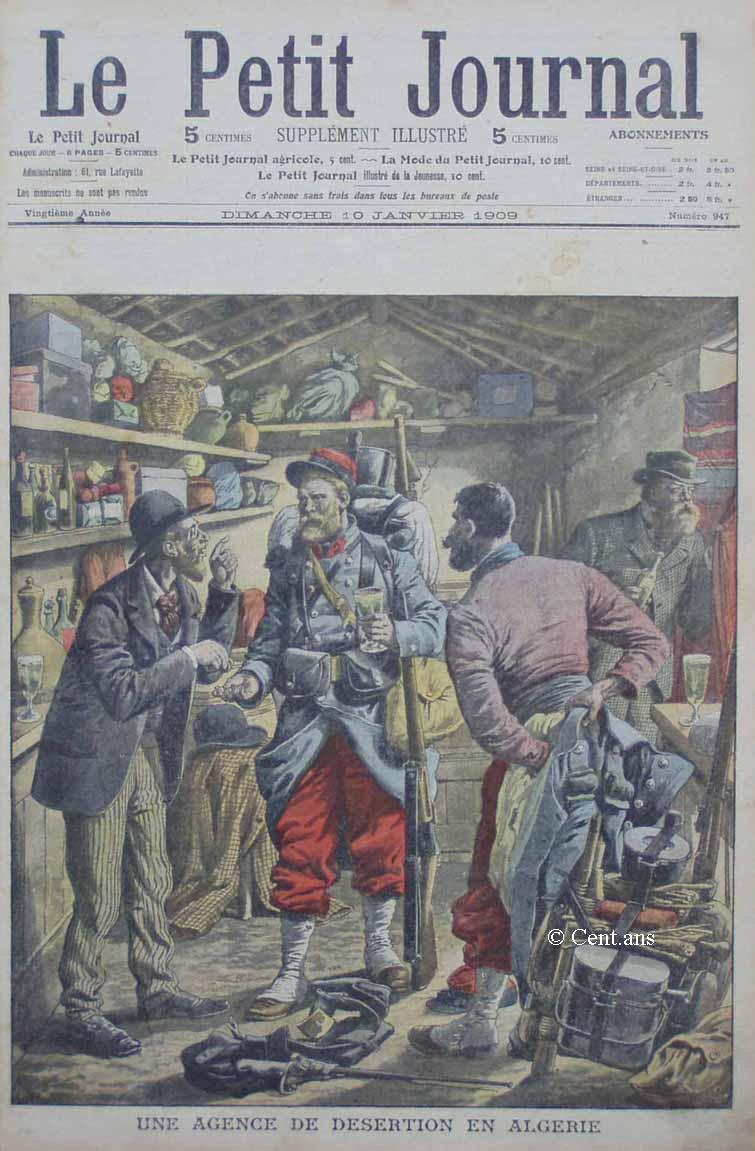

UNE AGENCE DE DÉSERTION EN ALGÉRIE

On sait quelle campagne a été menée

au Maroc depuis tantôt un an, et même en Algérie,

dans le but de favoriser la désertion dans la Légion étrangère.

Nous disons plus loin, dans notre « Variété »,

comment fonctionnent les agences organisées dans ce but.

Au Maroc, les désertions furent surtout nombreuses pendant les

mois d'inaction.

Elles cessèrent presque complètement pendant la période

d'action militaire énergique que nécessitèrent

la répression et la pacification des Chaouïa.

Ce qui prouve, une fois de plus, que le légionnaire ne déserte

pas devant l'ennemi,et ce qui démontre que, en temps de paix,

une surveillance sévère est nécessaire pour empêcher

certains agents étrangers de faire, auprès de nos soldats

d'adoption, leur propagande criminelle.

VARIETE

DESERTEURS

Une agence de désertion au Maroc. - Les Allemands dans les armées françaises. - La Légion germanique. - La désertion sous l'ancien régime. - Comment on punissait les déserteurs. - Une propagande coupable. - Le nombre croissant des déserteurs et insoumis. - Le crime de lèse-patrie.

Les événements du Maroc ont révélé

l'existence, non seulement à Casablanca, mais même en Algérie,

d'agences organisées pour favoriser la désertion parmi

les soldats de la Légion étrangère.

Un officier qui avait fait, dès le début de la campagne,

une enquête approfondie sur le fonctionnement de ces agences,

en faisait ainsi la description à un de nos confrères

d'Algérie :

« Le directeur de l'agence de désertion, disait-il, est

un gros commerçant de Casablanca. Des hommes à sa solde

s'abouchent avec les légionnaires auxquels ils font prendre des

consommations variées dans tous les débits de boisson.

» Quand ils sont en état d'ivresse, leurs compagnons leur

font oublier l'heure de l'appel du soir, et on leur représente

que, s'ils rentrent au camp, ils vont être punis de prison ou

de cellule et qu'il vaudrait mieux pour eux, afin d'éviter un

châtiment, ne plus rentrer du tout. C'est alors que les offres

sont faites : on les habillera, on les nourrira, on leur donnera de

l'argent, on les cachera jusqu'à l'arrivée du prochain

paquebot allemand, où on les embarquera pour l'Allemagne. Là-bas,

un comité les recevra, se chargera de leur procurer du travail,

et ils seront beaucoup plus heureux qu'au service de la France... »

Voilà comment s'y prennent les agents de la propagande antifrançaise

à la Légion. Et leur procédé est tout pareil

à celui qu'employaient et qu'emploient encore les racoleurs dans

certains pays où le recrutement s'effectue par ce moyen suranné.

L'homme est grisé, on lui fait de belles promesses, on l'entortille,

on lui glisse dans la main la prime qui fera taire ses remords, et,

finalement, on l'arrache au métier militaire par les mêmes

moyens dont on servait jadis pour l'y faire entrer.

Nul n'ignore d'où est parti ce mouvement en faveur de la désertion

dans la Légion étrangère, et l'on sait que la ligue

créée dans ce but a son siège à Cologne.

Les Allemands, en effet, sont et furent de tout temps fort nombreux

à la Légion. Avant la guerre de 1870, ils y étaient

même en majorité. Et, si quelques-uns d'entre eux ont méconnu,

les engagements pris et écouté d'une oreille trop complaisante

les propositions des agents de désertion, il faut dire, à

l'honneur de beaucoup d'autres, parmi ceux qui passèrent à

la Légion, qu'ils ont, ces temps derniers, témoigné

de leur fidélité et des excellents souvenirs qu'ils conservent

de ce corps d'élite.

***

Les Allemands ont toujours servi volontiers en France. Au début

de la Révolution, ils vinrent si nombreux s'engager sous nos

drapeaux qu'on en forma une légion spéciale, la Légion

germanique. Lisez le beau livre d'Arthur Chuquet, l'historien des

guerres de la Révolution, sur cette légion des Germains,

vous verrez qu'alors les désertions se produisaient en masse

mais non pas dans nos troupes : dans celles des coalisés. Autrichiens,

Prussiens, Hessois accouraient s'engager dans l'armées française.

Il est vrai qu'on faisait tout ce qu'il fallait pour les attirer ; c'est

de notre côté qu'était alors l'agence de désertion.

Mais c'était de bonne guerre, puisque les souverains qui régnaient

sur ces contrées germaniques étaient les ennemis de la

République. On pourrait dire que la désertion était

organisée d'un bout de la frontière à l'autre bout.

L'Assemblée législative avait rendu, le 2 Août 1792,

un décret par lequel tout sous-officier ou soldat étranger

qui viendrait en France, en déclarant qu'il embrassait la cause

de la liberté, aurait une pension de cent livres ainsi qu'une

gratification de cinquante livres, et, s'il s'engageait dans nos corps,

il pourrait recevoir, pour ses services, ses actions d'éclat

et ses blessures, les mêmes récompenses et la même

retraite que les nationaux.

Ce décret, traduit en allemand, fut affiché partout au

delà de la Lauter et du Rhin, sur les murs, sur les arbres des

routes, à la porte et jusque dans les « commodités

» des cabarets. On s'en servait pour envelopper toutes les marchandises

expédiées en Allemagne. On le collait, en guise d'étiquette

ou de réclame, sur des bouteilles d'eau-de-vie qu'on déposait

aux abords des avant-postes ennemis. Les paysans de la Flandre, patriotes

matois et avisés, le mettaient dans l'intérieur de chaque

miche de pain qu'ils vendaient aux Autrichiens. Un journal disait :

« C'est aux patriotes à être ingénieux sur

les moyens de répandre ce décret parmi nos adversaires.

» Et les patriotes ne se firent pas faute d'être ingénieux.

A la fin de 1792, la Légion germanique comptait plus de 1,200

hommes.

Malheureusement, il se produisit, à la Légion germanique,

des faits à peu près semblables à ceux qui se sont

produits récemment au Maroc dans la Légion étrangère.

Des déserteurs arrivaient en France, recevaient de l'argent,

obtenaient la pension, entraient dans l'armée, et, une fois habillés,

équipés, ils désertaient derechef après

avoir vendu leur uniforme et leurs armes. En Avril 1793, la Convention

décréta que les déserteurs ne toucheraient plus

de gratification qu'au bout d'un an de résidence dans la République.

Quelques mois après, elle alla plus loin encore : elle ferma

l'armée française aux déserteurs étrangers.

Et l'année suivante, elle décréta même que

ceux-ci seraient cantonnés en province et ne pourraient approcher

de Paris à plus de dix lieues et de la frontière à

plus de quinze lieues.

Le temps était passé déjà des belles utopies

internationalistes ; les peuples n'étaient plus des frères,

et l'on s'apercevait qu'un pays n'est bien défendu que par ses

nationaux.

***

Depuis que l'impôt du sang est dû par tous à la patrie,

l'action de déserter est une action infamante. Il n'en était

pas de même autrefois. Sous l'ancien régime, le déserteur

n'était nullement déshonoré; même, on favorisait

souvent sa fuite. On le traitait un peu comme les fraudeurs aux frontières,

avec une bienveillance non dissimulée. On l'aidait, car on ne

voyait en lui « qu'un esclave malheureux cherchant à briser

sa chaîne ». En désertant, il volait l'État.

Et ce n'était point alors un crime capital. Aussi les désertions

étaient-elles nombreuses.

Dans son ouvrage si documenté sur l' Armée de l'ancien

régime, M.Léon, Mention dit de la désertion

qu'elle était « la vraie plaie des armées »,

une plaie que toutes les ordonnances, toutes les lois, toutes les sévérités

furent impuissantes à guérir.

Et pourtant, que de précautions ne prenait-on pas pour l'empêcher

?... « Le soldat en garnison est traité comme un prisonnier.

On le surveille étroitement pendant le jour. On le verrouille

pendant la nuit. A peine la recrue, a-t-elle. signé son engagement

qu'on l'amène d'étape en étape, sous bonne escorte,

à la caserne où elle reste consignée. Dans ses

premières sorties, on la fait accompagner d'un bas-officier ou

d'un soldat de confiance. Les murs extérieurs de la, caserne

sont garnis d'un cordon de sentinelles. Patrouilles dans les rues, patrouilles

dans les cabarets, patrouille sur les remparts. La moitié de

la garnison est employée à surveiller l'autre....»

Et en dépit de cette surveillance, les soldats désertent

et s'enfuient avec armes et bagages. Alors on les poursuit ; c'est une

chasse à l'homme à travers les campagnes. On met à

prix leur capture. Mais, le plus souvent, ils échappent à

toutes les recherches grâce à la complicité des

villageois. Sur 179 déserteurs qui s'étaient sauvés

de la caserne des recrues de Saint-Denis, en 1764, on n'en reprit que

deux. Les autres parvinrent à se cacher ou à gagner la

frontière de Flandre.

Mais c'est surtout en campagne que les désertions sont nombreuses.

En 1677, pendant l'expédition de Sicile, le maréchal de

Vivonne, ayant fait la revue de l'infanterie, constata que, sur 6,900

hommes, 4,150 avaient déserté.

On n'y allait pas de main morte avec les déserteurs. Sitôt

pris, sitôt pendus ou sitôt fusillés. Le coupable

était jugé, dans les vingt-quatre heures, par un conseil

de guerre. Et c'était toujours la mort.

Mais ils étaient parfois si nombreux qu'on hésitait à

exécuter tant de gens à la fois. Alors, on prenait un

moyen comparable au « jugement de Dieu » en usage aux temps

barbares. On leur faisait tirer, trois par trois, « la mort au

billet ». Celui qui tirait le mauvais billet était exécuté

; les deux autres allaient aux galères.

Que dites-vous de cette ingénieuse application de la loterie

en matière de justice militaire ?

Au dix-huitième siècle, les pénalités s'adoucirent.

La peine de mort ne fut conservée que pour les soldats qui, «

en abandonnant leur patrie en temps de guerre, joignent dans cette circonstance

une lâche trahison à leur infidélité ».

Pour tous les autres cas de désertion, ce furent les galères,

précédées de la dégradation devant les troupes.

Le déserteur était envoyé dans l'un des quatre

dépôts établis à Lille, Metz, Strasbourg

et Besançon, où il était astreint à des

travaux « vils et dangereux .»

« Vêtu de laine grossière, les cheveux coupés

ras, coiffé d'un bonnet portant un numéro, il traînait,

attachée à la ceinture, une chaîne à laquelle

était rivé un boulet de seize livres. S'il commettait

quelque délit au bagne, il était puni de coups de bâton

; s'il commettait un crime, il était condamné à

mort. »

Eh bien, la rigueur, de ces pénalités n'émpêcha

jamais la désertion. A la fin du dix-huitième siècle,

en temps de paix, on comptait environ régulièrement 4,000

déserteurs par an.

***

La désertion disparut avec le racolage. Depuis la Révolution,

elle avait cessé de sévir dans notre armée. Les

lois sur l'égalité devant le service militaire devaient

en avoir définitivement raison.

Et pourtant; depuis quelques années, malgré les améliorations

successives survenues dans l'état du troupier, il semble que

le fléau qui décimait les armées d'autrefois recommence

à s'attaquer aux armées d'aujourd'hui. La désertion

renaît méthodiquement.

Dans la séance de la Chambre des députés du 3 Avril

dernier, M. le ministre de la Guerre en faisait lui-même la triste

constatation.

« En 1898, disait-il, il y a eu 1,904 déserteurs et 4,600

insoumis ; en 1904, 2,316 déserteurs et 4,700 insoumis ; en 1905,

2,674 déserteurs et 7,807 insoumis ; en 1907, 3,407 déserteurs

et 10,630 insoumis. »

Enfin, ces jours derniers, M. Achille, rapporteur du budget de la préfecture

de police au conseil municipal, déplorait que le nombre des déserteurs

et des insoumis, pour l'année 1908, s'élevât au

chiffre formidable de 16,582.

A quelle cause attribuer cette recrudescence de la désertion

et de l'insoumission aux lois militaires en France ?... A quelle cause,

sinon au développement, sans cesse grandissant, de cette propagande

criminelle que les anarchistes mènent chez nous contre l'armée

et contre la patrie ?

Le déserteur, sous l'ancien régime, soulevait parfois

la pitié populaire sur son passage. On l'aidait à échapper

à une condition terrible, et nous comprenons qu'il n'ait jamais

excité, par son acte, la réprobation publique.

Mais il n'en est pas de même du déserteur et de l'insoumis

d'aujourd'hui. Ceux-ci se dérobent au premier des devoirs : le

devoir envers la patrie. Son acte est criminel et lâche.

Mais plus coupables encore sont ceux qui les poussent à le commettre.

Et c'est contre leur propagande qu'on devrait agir avec la dernière

sévérité.

Or, cette propagande se manifeste trop librement. Nous avons vu des

affiches antimilitaristes s'étaler sur les murs de Paris, des

affiches dans lesquelles on disait aux conscrits :

« Jeunes gens, qui n'êtes pas patriotes et qui ne voulez

accepter aucune parcelle d'autorité, désertez !...

» Il vaut mieux vivre libre à l'étranger qu'esclave

à la caserne.»

Nous avons vu le théâtre et même de grandes scènes

donner asile à des pièces où les théories

de l'antipatriotisme et de l'antimilitarisme étaient exposées

sans vergogne. Nous avons entendu, au café-concert, des chansons

dans lesquelles était bafoué le devoir national. Des cinématographes

ont répandu, à travers le pays, des scènes où

les mineurs militaires étaient présentées sous

les aspects les plus abominables. Les plus cruelles punitions du temps

passé, l'estrapade, et le fouet, et les galères n'étaient

rien, s'il fallait en croire ces tableaux d'une criminelle fantaisie,

auprès des peines qui menacent aujourd'hui le soldat.

Cette propagande de lâcheté fait son oeuvre ; elle la poursuit

sûrement ; elle insinue des théories dangereuses dans l'esprit

de la jeunesse et prépare à notre patriotisme les plus

graves déboires pour l'avenir.

Il est temps d'agir pour l'enrayer. Les faits qui se sont passés

en Algérie et au Maroc sont graves. Il faut mettre un terme à

ces menées coupables qui poussent à déserter les

soldats de la Légion. Mais les soldats de la Légion ne

sont que des étrangers. Combien plus coupables sont les Français

qui, méprisant leur nationalité, oublieux des devoirs

envers leur pays, s'y dérobent.

Ceux-là sont des criminels qui commettent le crime de lèse-patrie

et qui doivent être traités comme tels.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 10 Janvier 1909