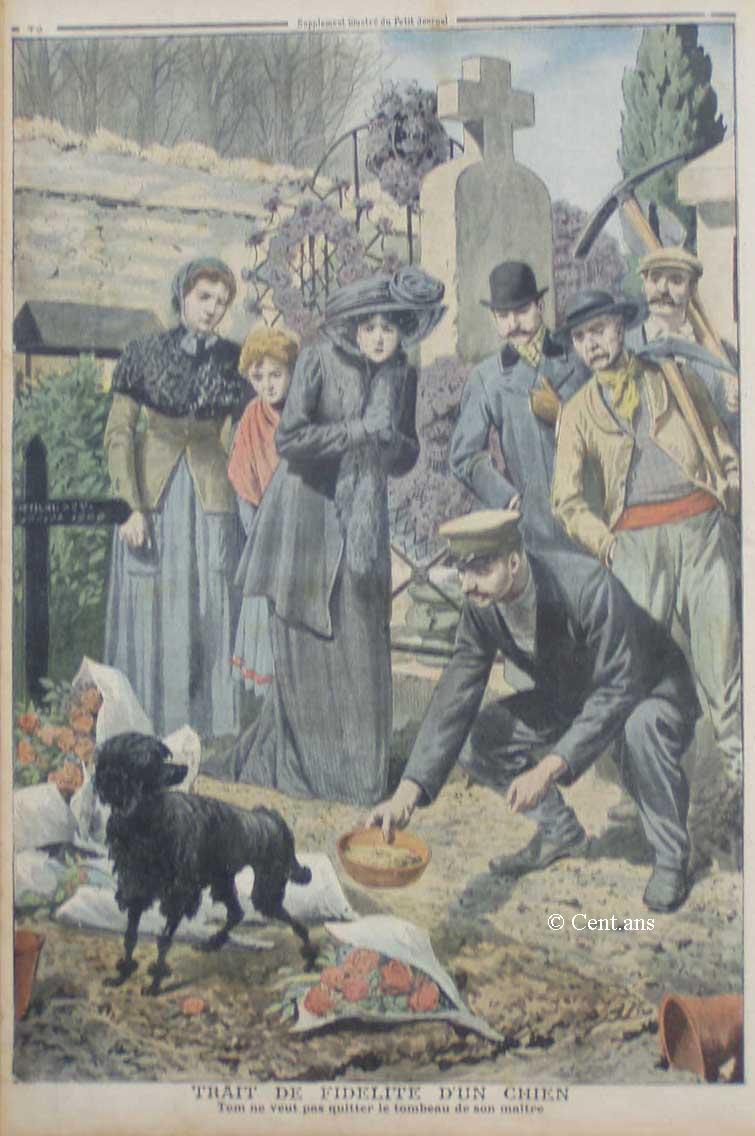

TRAIT DE FIDÉLITÉ D'UN CHIEN

Tom ne veut pas quitter le tombeau

de son maître.

Le fait qu'illustre notre gravure s'est passé tout récemment dans un cimetière de la banlieue parisienne. On a vu un pauvre chien tapi sur la tombe de son maître refuser de la quitter. Dans notre «Variété » consacrée à « l'ami de l'homme », nous avons raconté tout au long cette touchante et authentique histoire et rapporté sur la fidélité des chiens les traits les plus éclatants qu'ait enregistré l'histoire.

VARIÉTÉ

La Fidélité du Chien

Un mot de Toussenel. - Du dévouement de quelques chiens. - Le caniche qui ne veut pas quitter la tombe de son maître. -La belle histoire du chien de Montargis. -Comment on la trouve dans Plutarque. - L'âme des bêtes.

Au commencement, Dieu créa l'homme, et,

le voyant si faible, il lui donna le chien. »

C'est en ces termes que Tousssenel commence dans son livre fameux sur

l'Esprit des Bêtes, son chapitre sur le chien. Et c'est

cette pensée qu'il développe tout au long. Il voit dans

le chien bien plus un serviteur de l'homme qu'un ami. Le chien lui apparaît

comme « le sergent de ville de l'homme », - c'est l'expression

même qu'il emploie. Toussenel était un chasseur effréné.

Il n'a pas aimé les bêtes, il les a observées, souvent

avec esprit, mais toujours avec équité. Il en est même

qu'il n'a pas su comprendre : le chat, notamment, dont il est l'ennemi,

et contre lequel il réédite les griefs fantaisistes de

M. de Buffon.

S'il est équitable pour le chien, c'est que l'animal lui rend

service, garde sa maison et qu'il est le compagnon de ses courses et

de ses chasses. Il l'estime pour les mille ressources qu'il peut tirer

de son intelligence, de son dévouement, de sa force, de sa fidélité.

Mais l'aime-t-il ? Ceci est une autre affaire.

Lisez les pages qu'il lui consacre : elles sont fort belles, mais il

n'y est question, pour ainsi dire, que de l'utilisation de l'animal.

L'auteur insiste moins sur ses qualités affectives. Et vous chercheriez

vainement dans son oeuvre le récit d'un de ces traits de dévouement

poussé jusqu'au sacrifice si fréquents parmi les chiens

qui aiment leurs maîtres... Toussenel a merveilleusement étudié

l'esprit des bêtes ; mais a-t-il pénétré

leur âne ?

***

De cet attachement si profond, de cette inaltérable fidélité

au maître, que de traits ne cite-t-on pas dans la légende

et dans l'histoire ?

C'est le chien du dur d'Enghien, Mohiloff, qui suit son maître

de Strasbourg à Vincennes et se refuse à quitter la tombe

où le malheureux prince est enseveli.

C'est le chien de la reine, un pauvre petit chien que Marie-Antoinette

avait au Temple et qui, tout le temps que l'infortunée souveraine

passa à la Conciergerie,

demeura devant le guichet de la prison à gémir lamentablement.

Ce sont toutes ces bêtes héroïques qui suivirent à

travers l'Europe les armées du premier empire et consolèrent

leurs maîtres dans les forteresses d'Allemagne ou sur les pontons

d'Angleterre. C'est Patte-Blanche, le chien du 116e de ligne, dont les

aventures, que je vous conterai peut-être quelque jour, feraient

une épopée. Ce sont ces admirables compagnons dont la

fidélité émut, un jour l'homme que le spectacle

de la mort laissait pourtant indifférent.

Napoléon parcourait avec ses officiers le champ de bataille de

Bassano, lorsqu'il fut attiré vers un point par des gémissements

qui augmentaient à mesure qu'il approchait. Arrivé sur

le lieu d'où ils partaient, il trouve un chien qui léchait

la figure, d'un soldat mort, un chien qui n'avait pas voulu abandonner

le cadavre de son maître : « Rappelé par cet animal

à des sentiments naturels ajoutait Napoléon, en racontant

ce fait, je ne vis plus que des hommes là où, un moment

avant, je ne voyais que des choses. - Retirons-nous, messieurs, dis-je

alors à ceux qui m'accompagnaient : ce chien nous donne une leçon

d'humanité... »

Des leçons d'humanité, est-ce que les bêtes ne nous

en donnent pas tous les jours ?

Que de fois n'a-t-on pas vu des chiens se laisser mourir de chagrin

à la suite de la mort ou de l'éloignement de leur maître

? M. Lépinay, secrétaire général de la société

l' « Assistance aux animaux, », rapporte que dans

les hôpitaux vétérinaires le fait se produit fréquemment.

On voit ces pauvres bêtes, dit-il, se précipiter sur les

portes de leur cabane et s'y briser la tête, et leur acte semble

absolument réfléchi.

De quoi n'est pas capable un chien décidé à retrouver

son maître ? Demandez-le à l'éditeur Flammarion

qui, dans la préface d'un beau livre qu'il a édité

sur les « Animaux domestiques », a raconté cette

histoire qui lui est personnelle.

« J'avais, dit-il, un griffon qui, par suite d'une maladie de

peau, était devenu pele et peu engageant à la caresse.

Un de mes voisins de campagne qui possédait une grande propriété

aux environs de Vichy, me proposa d'emmener le toutou pour le soigner,

et il partit le lendemain par le rapide. Quel fut mon étonnement,

quinze jours après, en voyant un soir à ma porte le pauvre

animal crotté, affaissé et d'une maigreur effrayante.

Parti de Paris par le chemin de fer, il était donc revenu de

Vichy, cherchant son chemin par les routes, et ayant fait peut-être

quinze cents à deux mille kilomètres avant de retrouver

son maître... »

Vous pensez avec quelle émotion la pauvre bête fut accueillie.

Et voulez-vous maintenant un témoignage de la fidélité

qu'un chien peut garder à son maître mort, lisez le récit

vraiment émouvant d'un fait qui s'est passé ces jours

derniers. Le chien dont il s'agit est un caniche noir de six ans, nommé

Tom. Il appartenait à M. L..., un marchand de vins des environs

de Paris.

Au mois de décembre dernier, M. L... tomba malade ; il mourait

le 3 janvier. Tom ne l'avait pas quitté un seul instant pendant

sa maladie. Mais quand le maître fut mort, il fallut mettre le

chien à l'attache, car il était devenu farouche et montrait

les crocs à toutes les personnes qui s'approchaient du lit.

Les jours qui suivirent le décès, la pauvre bête

ne cessa de gémir et refusa toute nourriture.

Or, un de ces derniers dimanches, Mme L... se rendit au cimetière

pour porter des fleurs sur la tombe de son mari. Tandis qu'elle priait,

un bruit la fit se retourner, et elle aperçut Tom qui arrivait

à fond de train. Il s'était échappé de la

maison, avait suivi sa maîtresse à la trace et, trompant

la surveillance des gardiens, il avait pénétré

dans le cimetière.

La veuve, craignant de se voir dresser contravention, saisit le caniche

par le collire et l'entraîna malgré ses gémissements.

Mais en route l'animal s'échappa de nouveau et revint au cimetière.

Il avait compris que son maître reposait là pour toujours,

et il ne voulait plus le quitter. On le chassa, il revint, opiniâtre,

se tapir près du tombeau.

Les gardiens, touchés de cette fidélité, lui apportèrent

à manger. Tom refusa de toucher aux aliments. Sa maîtresse

vint le rechercher. Il frétilla de la queue en la

voyant, mais il ne se laissa pas approcher. Il fallut employer de véritables

ruses d'apaches pour le capturer et l'entraîner hors du cimetière

; il s'y fût laissé mourir de douleur et de faim si on

n'avait réussi enfin à s'emparer de lui.

S'il est encore des gens assez dépourvus de bon sens et de bonne

foi pour prétendre avec Descartes et Malebranche que les animaux

ne sont que d'insensibles automates, quelle réfutation de leurs

sottes théories que ce simple témoignage de chagrin et

de désespoir donné par un chien !

***

Quand il s'agit de célébrer la fidélité

et le dévouement du sublime animal qu'on a appelé justement

1' « ami de l'homme », c'est généralement

l'histoire du chien de Montargis qu'on évoque tout d'abord.

Vous la rappelez-vous, cette belle et touchante histoire ? Elle est

restée profondément gravée dans ma mémoire,

car, au temps de ma jeunesse, elle était de celles

qui décoraient nos cahiers d'écoliers. On se préoccupait

encore dans ce temps-là d'éveiller dans l'âme des

enfants des sentiments de bonté pour les animaux. Aujourd'hui,

de telles historiettes seraient jugées niaises et puériles.

On les a remplacées par des dissertations philosophiques. A l'âge

où on nous contait, à nous autres, l'histoire du chien

de Montargis, on parle aujourd'hui aux enfants de leurs droits politiques

et de leur raison. Peut-être aimeraient-ils mieux les belles-

histoires ?... Mais que voulez-vous !... C'est le progrès.

Les jolies fables sentimentales n'ont plus cours dans l'éducation

actuelle. On ne cherche plus à façonner des âmes

; on forge des esprits... Quoi d'étonnant que ces esprits soient

des esprits forts ?

Quelle guerre impitoyable aux légendes du temps passé

! Tenez, cette histoire du chien de Montargis, je me rappelle avoir

lu il y a quelques années un laborieux article dans lequel un

monsieur s'évertuait à démontrer qu'elle était

apocryphe.

Belle besogne de pédant, n'est-il pas vrai ?

Ses arguments ?... Mais d'abord, résumons, pour ceux qui l'ont

oubliée, l'histoire du chien de Montargis, telle que le bénédictin

Bernard de Montfaucon l'a extraite du Théâtre d'honneur

et de chevalerie du sieur de La Colombière.

A la cour du roi Charles V il y avait un gentilhomme nommé le

chevalier Macaire, lequel était fort envieux de la faveur que

le roi témoignait à un de ses compagnons nommé

Aubry de Montdidier. Macaire avait résolu d'assassiner Aubry.

Un jour, il l'attendit dans la forêt de Bondy et le frappa. Personne

n'avait été témoin du meurtre, personne, sauf le

chien d'Aubry, un grand et fort lévrier d'attache, à ce

qu'assure la chronique. Le meurtrier avait enterré sa victime

à l'endroit même où il l'avait assassinée.

Le chien, pendant plusieurs jours, ne bougea pas de dessus la fosse.

Enfin, la faim le poussant, il vint à Paris, alla demander à

manger aux amis de son maître et s'en retourna d'où il

venait. Plusieurs fois il fit ce manège. Tant et si bien qu'à

la fin, intrigués par ses gémissements, ceux qui le nourrissaient

eurent la curiosité de le suivre. Parvenus dans la forêt,

dans un endroit où la terre était fraîchement remuée,

ils creusèrent et trouvèrent le cadavre d'Aubry de Montdidier.

Et voilà que, quelques jours plus tard, le chien, qu'un ami de

son maître avait recueilli, aperçut le chevalier Macaire

au milieu d'un groupe de seigneurs. Incontinent, il lui sauta à

la gorge et tenta de l'étrangler. Le roi, que l'assassinat de

son favori avait fort attristé, apprit la chose. Il ordonna que

l'expérience fût renouvelée devant lui. On amena

le chien ; puis, Macaire entra, se dissimulant parmi la foule des courtisans.

Le chien n'eut pas une seconde d'hésitation. Il courut droit

au chevalier et l'attaqua avec des hurlements de colère.

Une enquête ordonnée par le roi produisit contre le gentilhomme

des charges très graves, mais Macaire, interrogé par le

souverain, persistait à jurer qu'il n'était point l'assassin

d'Aubry de Montdidier.

- Alors, dit le roi, nous nous en remettrons au jugement de Dieu.

Un champ clos fut dressé dans l'île Saint-Louis. Le gentilhomme

y entra armé d'un lourd bâton. Pour le chien, il y avait

un tonneau défoncé aux deux bouts dans lequel il pouvait

se réfugier. Le combat fut court. L'animal courant autour de

son ennemi évita le bâton qui tournoyait, et soudain il

bondit sur Macaire et le saisit à la gorge. L'homme roula sur

le sol et, hurlant de douleur, il fit signe qu'on retirât, le

chien et qu'il était prêt à dire la vérité.

.

Amené devant le roi, il fit des aveux complets, et fut conduit

au gibet.

***

Telle est l'histoire du combat du chevalier Macaire et du chien de Montargis,

lequel, comme vous le voyez, n'était pas du tout de Montargis.

Alors, me direz-vous, pourquoi l'appellet-on ainsi ?... Tout simplement

parce que l'histoire inspira le talent d'un maître imagier qui

peignit ce combat, qu'on peut dire à juste raison singulier,

au-dessus d'une cheminée monumentale dans la grande salle du

château de Montargis.

Les arguments que le pédant dont je parlais plus haut employait

pour démontrer la fausseté de cette jolie légende

étaient de deux sortes : historiques et psychologiques, si je

puis dire.

Au point de vue historique, il s'étonnait que Froissait, qui

a parlé de tant de choses, n'eût rien dit de ce duel ;

au point de vue psychologique, il déniait au chien une intelligence

assez développée pour qu'il pût avoir l'idée

de ce qu'est la mort. Et il reprochait à ceux qui aiment les

bêtes une tendance à mettre dans leur cervelle une sorte

d'intelligence humaine.

Hélas ! pauvre homme !... que de bêtes ont dans leur cervelle

une intelligence plus qu'humaine !... Et que d'hommes, par contre, n'ont

dans la leur qu'une inintelligence plus que bestiale ?...

Mais que dirait-il, notre pédant, si nous lui démontrions

que cette histoire qu'il juge absurde a des racines fort lointaines

et qu'on la trouve chez les historiens de l'antiquité. Plutarque,

dans son traité intitulé : Quels sont les animaux

les plus avisés, a raconté une histoire qui ressemble

singulièrement à celle du chien de Montargis. Il faut

croire que le grand écrivain, grec ne doutait pas, lui, de la

faculté qu'a de chien de témoigner parfois d'une intelligence

humaine et d'une fidélité à toute épreuve.

Lisez plutôt ce passage extrait de la traduction d'Amyot :

« Pyrrhus, allant par pays, rencontra un chien qui gardoit le

corps de son maître que l'on avoit tué ; en entendant des

habitans qu'il y avoit déjà trois jours qu'il estoit auprès

sans en bouger et sans boire ny manger, commanda que l'on enterrast

le mort et amenast le chien par devers lui et qu'on le traitast bien.

Quelques jours après, on vint à faire la revue des gens

de guerre passant par devant le roi, qui estoit assis en sa chaire et

avoit le chien auprès de lui lequel ne bougea aucunement jusqu'à

ce qu'il aperçût les meurtriers qui avaient tué

son maistre, auxquels il courut sus incontinent avec grand abbois et

grande aspreté de courroux, en se retournant souvent devez Pyrrhus

; de manière que, non seulement le roi, mais tous les assistans

entrèrent en suspicion grande que ce devoient estre ceux qui

avoient tué son maistre : si furent arrestés prisonniers,

et leur procès fut faict là-dessus, joinct quelques autres

indices et présomptions que l'on eust d'ailleurs à l'encontre

d'eulx, tellement qu'à la fin, ils advouèrent le meurtre

et en furent punis. »

Et ne voilà-t-il pas, sauf la conclusion du jugement de Dieu,

l'histoire du chien de Montargis racontée tout au long quelque

douze cents ans avant qu'elle se produisît ?

Tant il est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pas plus

dans l'âme des bêtes que dans d'imagination des hommes

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 28 Février 1909