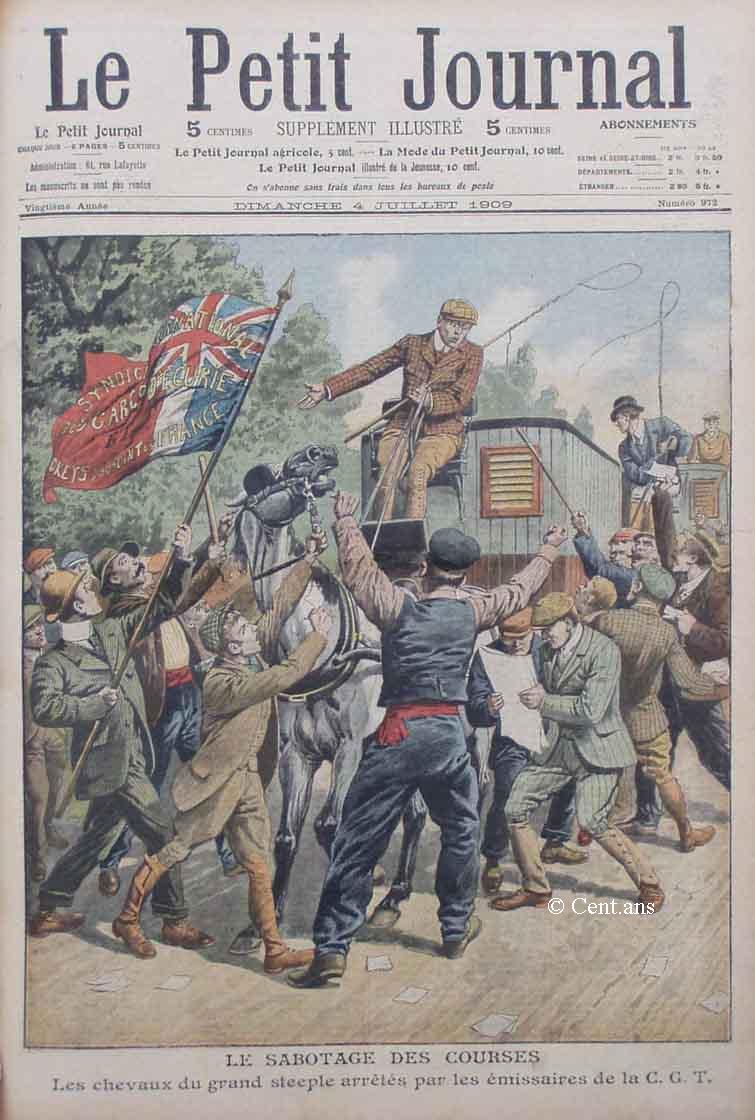

LE SABOTAGE DES COURSES

Les vans portant les chevaux du grand

steeple-chase sont arrêtés sur la

route de Maisons-Laffitte

par les émissaires

de la C.G.T.

S'il est un milieu qu'on croyait à l'abri

de l'action directe par ces temps de syndicalisme exaspéré,

c'est bien le monde des courses.

Or, c'est une illusion qu'il nous a fallu perdre l'autre dimanche. Un

mouvement avait éclaté chez les « lads » et

palefreniers. Des agitateurs professionnels en profitèrent pour

essayer d'empêcher les courses d'Auteuil.

Munis d'un drapeau syndical qui avait été remis la veille

aux lads par M.Berteaux, député, vice-président

de la Chambre, les mécontents se rendirent sur la route de Maisons-Laffitte

et interdirent le passage aux « vans », voitures contenant

les chevaux de course.

De ce fait la réunion sportive d'Auteuil fut profondément

troublée. Résultat : le pari-mutuel perdit deux millions

de recettes.

C'est soixante-mille francs de moins dans la caisse des pauvres. - Voilà

ce que les gens de la C.G.T. appellent travailler pour le prolétariat...

VARIÉTÉ

Les courses autrefois

et aujourd'hui

Un acte de sabotage. - Le sport hippique au XVIIIe siècle. - Son développement actuel. - Ceux qui vivent des courses. - Une fortune sous le sabot d'un cheval. - Les risques du métier de jockey. - L'erreur d'un historien.

Le sabotage est partout. Voici maintenant qu'on

sabote les courses. Qui l'eût cru ?... Plus intrépides

que les coureurs de steeples eux-mêmes, nos révolutionnaires

ne connaissent plus d'obstacles. Ils sabotent les plaisirs du peuple.

Grave imprudence !... Tant qu'ils n'ont fomenté que des grèves

industrielles ou commerciales, tant que leur propagande n'a atteint

le public que dans sa tranquilité, dans son bien-être,

dans ses besoins de chaque jour, le public a pris patience ; mais s'ils

s'avisent à présent de le priver des ses joies, s'ils

se mêlent d'entraver son amour du jeu, qu'ils prennent garde !...

Il pourrait leur en cuire. M. Bousquet peut priver les Parisiens de

pain, M. Pataud peut les priver de lumière, cela n'est rien ;

mais qu'ils se gardent de les priver de courses : les Parisiens se fâcheraient.

Car l'homme est ainsi fait qu'il supporte moins malaisément la

privation des objets les plus nécessaires à son existence

que la moindre entrave mise à la satisfaction de ses passions.

Et quelle passion est plus impérieuse aujourd'hui que celle des

courses et des paris ?... Elle a gagné toutes les classes de

la société. On joue partout, et l'ouvrier qui se cotise

avec ses « copains » pour mettre cent sous sur un cheval

n'est pas moins ardent à suivre la course que le sportman qui

parie vingt-cinq louis.

***

A vrai dire, cette fièvre des courses et du jeu n'est pas uniquement

de ce temps-ci. Elle sévissait déjà en France au

XVIIIe siècle. Mais elle n'atteignait alors qu'un public restreint.

C'était jeu de princes. Seule, la noblesse s'y livrait, et elle

le faisait; non point par amour du sport mais par amour au jeu.

Ces Français d'avant la Révolution avaient beaucoup de

défauts, voire quelques vices ; mais il en est un qu'ils n'avaient

guère c'était tout justement celui de dissimuler ces défauts

et ces vices. Ils les étalaient, au contraire, avec une candeur

ou, si vous l'aimez mieux, avec une inconscience qui désarme

le jugement de la postérité.

Ainsi, quand ils faisaient courir des chevaux dans la plaine des Sablons

ou sur le parcours de Versailles à Paris, et qu'ils risquaient

sur eux de fortes sommes, jamais il ne leur serait venu à l'idée

de faire croire qu'ils n'avaient en vue que l'amélioration de

la race chevaline.

La race chevaline, c'était bien le cadet de leurs soucis... Ils

faisaient ça pour s'amuser, tout simplement, et pour satisfaire

aussi cet appétit du jeu, qui est une des passions maîtresses

de l'âme latine.

Le perfectionnement de la race chevaline... Bon pour des Anglais, cela

! En France on ne s'en souciait guère. De l'autre côté

du détroit on s'y évertuait depuis trois siècles,

alors que chez nous on n'y pensait même pas.

On n'avait même aucune connaissance en matière de chevaux

de race. Le fameux Godolphin Barb, l'ancêtre d'une des plus glorieuses

familles de chevaux de courses anglais, fut, au début du XVIIIe

siècle, acheté au marché aux chevaux de Paris pour

une somme dérisoire. Cet ascendant de tant de chevaux illustres

était employé à traîner dans les rues un

tonneau d'arrosage.

Et savez-vous ce que fut la première course dont l'histoire anecdotique

de Paris ait gardé le souvenir ?... Ce fut une course de lenteur.

Elle eut lieu sous la Régence, aux environs de 1720. La distance

à parcourir était de quatre lieues, de la porte de la

Conférence à Versailles ; il fallait y mettre vingt-quatre

heures, et les chevaux ne devaient pas cesser un instant de marcher

en ligne droite.

Un chroniqueur du temps qui rend compte de cette épreuve baroque

rapporte qu'elle ne donna aucun résultat... Nous le croyons sans

peine.

Quelques années plus tard, le marquis de Saillans fit une gageure

d'un million (c'est le gazetier Jean Buvat qui l'affirme) contre le

duc de Bourbon, de faire deux fois la course de Paris à Chantilly

dans une matinée, et il gagna son pari.

Encouragé par ce succès, il paria contre le marquis de

Courtanvaux qu'il irait en vingt minutes de la grille de Versailles

à celle des Invalides. Toute la cour se passionna et ponta pour

ou contre le cavalier. Mais la marquise de Saillans aimait fort son

casse-cou de mari. Craignant qu'il ne lui arrivât quelque accident,

elle s'en fut en catimini conter ses craintes au roi... Ce que, femme

veut, le roi le veut : défense fut faite au marquis de courir

en personne. Il se fit remplacer par son valet de chambre qui arriva

trois minutes trop tard et fit perdre à son maître un enjeu

de six mille livres.

Mais c'étaient là des tours de force qui n'avaient rien

de commun, avec de véritables épreuves sportives. Les

courses, au sens exact du mot, ne datent, en France, que de Louis XVI.

L'anglomanie qui régnait, alors les mit à la mode.

Il y en eut au Bois de Boulogne, à Saint-Germain, dans la plaine

des Sablons, à Vincennes, à Fontainebeau. On avait fait

venir d'outre Manche chevaux et jockeys. Les écuries réputées

étaient celles du comte d'Artois, dont les couleurs étaient

vert pomme et rose ; du prince de Guéménée (blanc),

et du marquis de Conflans (rouge et noir).

Ce fut une folie de gageures et de paris. Il y eut des petits maîtres

qui risquèrent la valeur de leur domaine familial sur un cheval.

Un seul homme, à la cour, demeura insensible à cette frénésie

du jeu, ce fut le roi.

- Eh quoi, sire, lui disait un de ses courtisans, Votre Majesté

n'a-t-elle pas envie de parier ?...

- Si, si, répondit le placide Louis XVI, la prochaine fois je

risquerai un petit écu.

La Révolution abolit les courses de chevaux comme étant

un divertissement immoral. Le Directoire fit des courses de chars...

On est Romain ou on ne l'est pas... Et on l'était en ce temps-là

!...

Napoléon comprit enfin quel parti pouvait tirer sa cavalerie

d'une amélioration méthodique de la race chevaline. Il

décréta, en 1805, qu'il y aurait des épreuves sportives

régulières à Paris et dans tous des départements

producteurs de bons chevaux. Il fonda même un Grand-Prix qui se

courait à Paris entre les vainqueurs des courses de province.

Mais l'élevage du pur sang en France ne date en réalité

que de la fondation de la Société d'Encouragement, en

1834. L'année suivante le prix du Jockey-Club est couru pour

la première fois à Chantilly.

Vingt ans plus tard, la France est assez forte pour, entrer en lutte

avec l'Angleterre et même pour la battre sur son propre terrain.

En 1853, un cheval français va gagner outre Manche la coupe de

Goodwood.

En 1857, on inaugure Longchamp.

Enfin, en 1863, le Grand-Prix de Paris est fondé.

Depuis lors, le goût du sport hippique s'est répandu à

travers toute la France. Il n'est plus guère de ville de quelque

importance qui n'ait son hippodrome. La région parisienne à

elle seule en une dizaine. On voit par là que les amateurs parisiens

du sport et du jeu ne chôment guère.

***

On ne se fait pas une idée du mouvement considérable de

fonds qu'entraîne le sport hippique et du nombre de gens qui en

vivent. Savez-vous que rien que le jour du Grand-Prix les spectateurs

paient en moyenne 350.000 francs d'entrées au champ de courses

et risquent au bas mot cinq millions au pari mutuel.

Le pari mutuel... savez-vous combien annuellement il passe d'argent

à ses guichets ?... C'est à n'y pas croire... Il fait

en un an 500 millions d'affaires.

Sur ce chiffre, 8 % sont prélevés, soit une quarantaine

de millions que se partagent les sociétés de courses,

lesquelles prennent 4 % ; l'Assistance publique, 3 %; et d'élevage,

1 %.

Un de nos confrères, M. Mandelstamm, qui s'est fait l'historiographe

des courses, estime que les frais de personnel du « Mutuel »

montent annuellement à 4 millions. « La moyenne des salaires,

dit-il, est de 20 francs par journée de courses. Ces employés,

pointeurs, distributeurs, répartiteurs et surveillants constituent

une véritable armée : le service normal occupe quelque

mille à douze cents employés ; les jours de Derby et de

Grand-Prix on en compte jusqu'à deux mille. »

Et les prix ?... Sait-on quelles sommes énormes un cheval peut

rapporter à son propriétaire ?... Il y a un peu plus de

cent ans, en 1805, le décret impérial autorisant les courses

e chevaux en province prescrivait que les prix ne devraient point dépasser

1.200 à 2.000 francs. Seul le -département de la Seine

était autorisé à faire courir sur son hippodrome

un prix de 4.000 francs. Encore fallait-il que les concurrents aient

déjà gagné au. moins 2.000 francs... Aujourd'hui,

là comme ailleurs, tout a augmenté et dans qu'elles proportions

!... Un cheval gagne 200.000 fr. dans une seule course.

Veut-on quelques exemples de ce qu'un cheval peut rapporter ?... Voici

Quo Vadis, vainqueur du Grand-Prix en 1903, qui, après avoir

gagné plusieurs centaines de mille francs à M. Blanc,

son propriétaire, fut vendu comme étalon au gouvernement

russe près de 250.000 francs. Voici la Camargo une jument

qui rapporta à M. Abeille, son possesseur, environ 800.000 fr.

de prix. Voici Nubienne qui achetée 17.000 francs, gagna

en trois années plus de 200.000 francs. Voici Plaisanterie

qui ne coûta à son propriétaire que 800 francs,

et, à l'âge de trois ans, dans deux seules courses en Angleterre,

lui gagna la bagatelle de 240.000 francs.

Mais il ne faut pas s'imaginer que tous les chevaux de course donnent

d'aussi bons profits. Il y a dans la race chevaline comme dans la race

humaine beaucoup de

fruits sec. Que de poulains ont été payés de gros

prix et n'ont rien donné a l'entraînement.

D'autre part, les chevaux de courses coûtent cher ; on calcule

que la journée de chacun d'eux revient à dix ou douze

fr. au propriétaire. Et le transport sur les champs de course

? Chaque voyage d'un cheval de Maisons-Laffitte ou de Chantilly à

Paris revient à une soixantaine de fr. Pour le mener à

Deauville c'est près de sept cents francs qu'il faut débourser.

Notez aussi les dépenses considérables que nécessitent

pour le propriétaire le tant pour cent que l'entraîneur

touche sur les prix gagnés par le cheval, les primes aux jockeys.

Tout cela augmente les frais. Et malgré le montant considérable

des prix, il arrive qu'une écurie de courses coûte souvent

plus qu'elle ne rapporte.

De toutes les professions qui vivent des courses, la profession de jockey

est celle que l'imagination populaire pare de plus d'attraits. Le jockey

a la gloire, il a la fortune. Que de jockeys tout jeunes encore se retirent

après fortune faite...

Chose curieuse, il en était ainsi déjà dans l'antiquité.

Les jockeys s'enrichissaient alors comme aujourd'hui, d'abord par l'argent

qu'ils gagnaient directement en exerçant leur métier puis

par leur participation active aux paris. Toujours de gros bénéfice

du « tuyau ».

Une pierre commémorative a été découverte

en 1878 à Rome. Elle avait été dressée en

l'honneur d'un aurige africain fameux, nommé Cresceus. L'inscription,

où sont célébrés ses mérites et rappelés

ses exploits, nous apprend qu'à l'âge de vingt-deux ans,

il avait déjà gagné 315,000 fr.

Mais ce n'était là qu'un début sans doute, car

nous savons par d'autres inscriptions que Diocley, le plus célèbre,

à vrai dire, de tous les jockeys de l'antiquité, avait

laissé un héritage de sept millions et demi.

Les bonnes traditions remontent toujours très haut.

Les jockeys d'aujourd'hui font parfois d'aussi grosses fortunes que

les auriges de l'antiquité, mais le fait n'est pas aussi fréquent

qu'on se l'imagine. Combien d'entre eux n'en ont pas le temps et meurent

victimes de leur dangereux métier. Le nécrologe serait

interminable des jockeys tués en course. Chaque fois que le jockey

enfourche son cheval, sait-il si quelques minutes plus tard son nom

ne viendra pas s'ajouter à la funèbre liste.

Citons un seul exemple de cette terrible fatalité, celui de la

mort du jockey Boon qui fut tué à Auteuil.

Boon avait quarante-quatre ans. Résolu à se retirer, il

devait monter ce jour-là pour la dernière fois. C'était

la dernière course de la journée, le parcours était

presque achevé, et peut-être le jockey songeait-il déjà

au repos qui l'attendait, à la vie calme, exempte de dangers

qui, désormais, allait être la sienne. Il arrivait à

la dernière haie ; le cheval s'enlève glisse, fait une

embardée formidable. Boon est précipité à

terre. On s'empresse autour de lui, on le relève. Il était

mort...

***

Ainsi les passions humaines ne font pas que des heureux ; elles font

aussi des victimes. Et que de victimes fait cette passion des courses

devenue chez nous une passion nationale. M. de Vaulabelle, l'historien

de la Restauration, écrivait que les courses de chevaux n'étaient

pas dans le tempérament des Français et qu'elles n'auraient

jamais chez nous le succès qu'elles avaient en Angleterre. Il

estimait qu'on n'y verrait jamais que quelques rares parieurs assez

fous pour y aller risquer quelques pièces de cent sous.

Prophétie qui rappelle celle de Thiers déclarant que le

public ne ferait jamais usage des chemins de fer pour de longs voyages.

Que dirait-il, le bon M. de Vaulabelle, s'il revenait aujourd'hui parmi

nous ?

Il verrait combien grande fut son erreur. Il verrait que la passion

des courses de chevaux et la frénésie du jeu ont atteint

chez nous la masse du peuple et que nous ne devons plus rien sur ce

point-là à l'Angleterre.

Et sans doute, en historien moraliste, il déplorerait cela, M.

de Vaulabelle, car c'est la preuve que si la race des chevaux se perfectionne,

celle des hommes ne s'améliore pas.

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 4 Juillet 1909