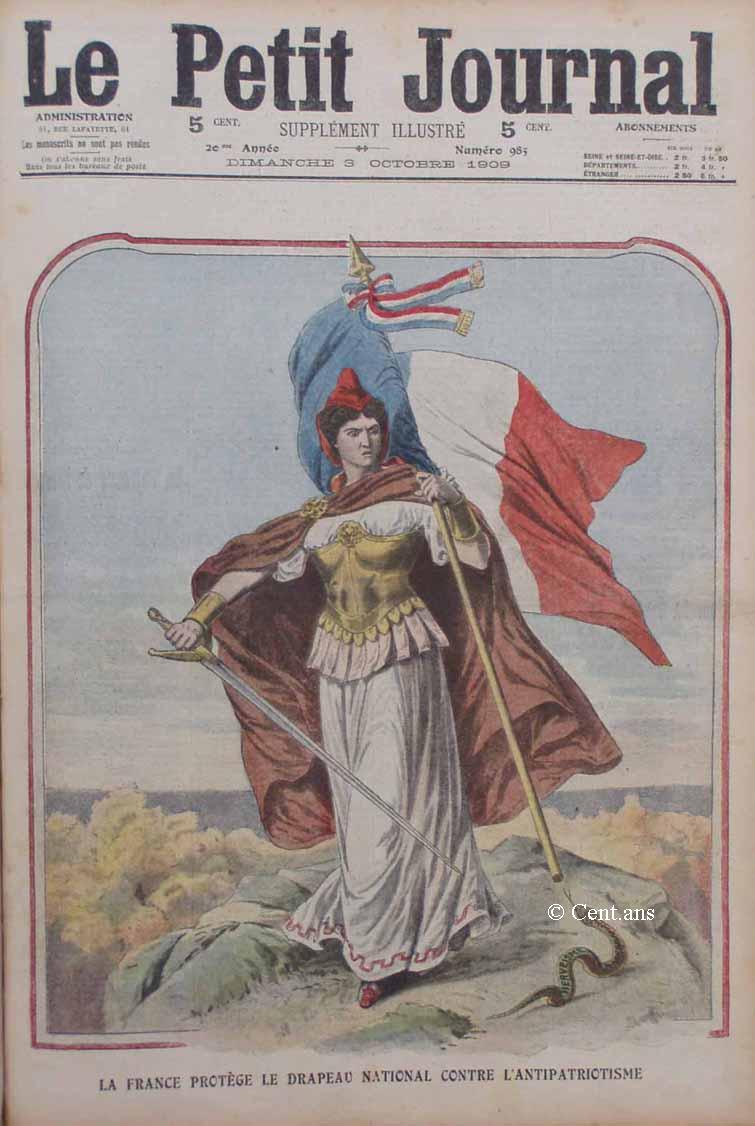

LA FRANCE PROTÈGE LE DRAPEAU NATIONAL CONTRE L'ANTIPATRIOTISME

On sait quelle indignation a jailli de tous les coeurs à la nouvelle

que le drapeau d'un de nos régiments avait été

souillé. L'amour du drapeau qui anime tous les bons Français,

s'est manifesté à cette occasion avec un élan passionné.

C'est ce sentiment que nous avons voulu symboliser dans notre gravure,

où l'on voit la France émue et grave tenant haut et ferme

le drapeau dont la vipère hervéiste essaie en vain de

mordre la hampe.

Nous avons voulu, en outre, consacrer notre « Variété

» à l'histoire du drapeau et publier quelques-unes des

plus belles pièces de la littérature, en vers et en prose,

inspirées par les couleurs nationales.

Nos lecteurs jugeront à coup sûr que c'est là la

meilleure réplique à faire aux attaques d'une poignée

d'anarchistes et de fous.

VARIÉTÉ

Pour la défense et l'amour du Drapeau

Réponse à un acte abominable et à d'odieuses paroles. - Histoire du symbole de la patrie. - Le drapeau inspirateur d'héroïsme.- Cent vingt blessures. - Un trait de générosité. - Comment on inculque à la jeunesse l'amour du drapeau. - Une campagne infâme.

Fanatisé sans doute par

les exhortations des sans-patrie, un misérable, ayant volé

dans une caserne le drapeau d'un de nos régiments, a commis cet

acte abominable et stupide de jeter aux latrines le symbole de la France.

Crime anonyme dont la lâcheté a soulevé l'indignation

du pays tout entier.

Mais, ce qui est pis, c'est que, quelques jours plus tard, il s'est trouvé

deux hommes de nationalité française pour exalter, dans

une réunion publique, cette action révoltante et pour déclarer,

le premier : « Je suis ravi qu'on ait fait subir au drapeau français

les derniers outrages » ; et le second : « Il faut souiller

la patrie comme on a souillé le drapeau du 334e ».

A cet acte criminel, à ces paroles infâmes, il n'est qu'une

réponse à faire : c'est de rappeler les hauts faits d'héroïsme

inspirés aux Français d'autrefois et de naguère par

le culte de la patrie et l'amour du drapeau.

Mais le seul récit de ces hauts faits emplirait un volume. Tâchons,

du moins, de résumer ici les plus caractéristiques et les

plus glorieux.

***

Qu'est-ce que le drapeau ?... C'est le vivant symbole de la patrie. Le

général Aubert disait :

« Le drapeau, c'est le clocher du village, il abrite le régiment

; on vit sous son ombre et sous son ombre on meurt. Dans ses plis glorieux,

il renferme l'honneur de la France. Il est le point lumineux où

se rencontrent tous les regards. Loin de la famille et de la patrie, il

rappelle la famille et la patrie ; il est la relique, il est l'arbre généalogique

du régiment. »

Et il ajoutait :

« Pour ces hommes, si divers, qui composent une armée, hommes

venus de pays lointains, parlant vingt langues différentes, professant

plusieurs religions, appartenant à des races tranchées,

les uns doctes, les autres ignorants, il

est un symbole qui les réunit en un seul faisceau, qui parle à

leurs coeurs une langue universelle, c'est le drapeau !... »

C'est pourquoi le drapeau existait avant même que se fît jour

chez les peuples le sentiment de la patrie. L'origine de ce symbole national

se perd dans la nuit des temps ; et, à toutes les époques,

le drapeau a suscité les mêmes enthousiasmes et les mêmes

dévouements.

Le mot relativement moderne, nous vient d'Italie. Il fut, paraît-il,

rapporté en France par les soldats de Charles VIII. Mais la chose

est fort ancienne. Tous les peuples avaient, lorsqu'ils partaient en guerre,

leurs enseignes fixées au bout de hampes, afin qu'elles fussent

vues et suivies par la foulé des guerriers. Le plus souvent cette

enseigne était la représentation de quelque animal symbolique.

Les Israélites avaient le lion ; les Égyptiens, l'ichneumon

; les Chaldéens, la colombe ; les Athéniens, la chouette

; les Romains, l'aigle ou la louve ; les Gaulois, le sanglier.

Autour de ces figures sculptées, ou brodées sur des étoffes,

les combattants se ralliaient sur le champ de bataille. C'étaient

là des équivalents de notre drapeau d'aujourd'hui.

Quelle merveilleuse histoire serait celle de ce symbole national de la

France, depuis la chape de Saint-Martin qui menait au combat les soldats

de Clovis jusqu'à nos trois couleurs !

Gonfalons du temps de Charlemagne, bannières de Saint-Louis, oriflammes

des Valois, cornettes blanches de Henri IV, drapeaux fleurdelisés,

étendards aux angles tricolores des demi-brigades, aigles du premier

Empire, drapeaux d'à présent aux trois couleurs égales,

furent tour à tour, pour nos soldats de France, l'emblème

sacré que l'on défend jusqu'à la mort.

Sauver le drapeau, l'empêcher de tomber dans les mains ennemies,

tel doit être le but suprême du soldat dans la bataille.

Et combien de Français se couvrirent de gloire, combien firent

héroïquement le sacrifice de leur vie pour remplir ce but

sacré !

A Mons-en-Puelle, le vaillant chevalier Auseau de Chevreuse est trouvé

mort tenant encore l'oriflamme dans ses bras.

A Hoclhstedt, le régiment de Navarre, forcé de capituler,

détruit ses drapeaux plutôt que de les livrer à l'ennemi.

A Rivoli, le sergent Bernard, du 14e de ligne, voyant le drapeau de sa

demi-brigade enlevé par les Autrichiens, se précipite, leur

reprend le trophée et tombe frappé de vingt blessures en

criant à ses camarades : « Mes amis, sauvez le drapeau et

je meurs content.''

Les mêmes sentiments patriotiques animent nos soldats et nos marins.

Le 1er juin 1794, le Vengeur sombre glorieusement. Avant qu'il

disparaisse dans les flots, les matelots

ont grimpé à la pointe des mâts et cloué le

pavillon tricolore pour empêcher les ennemis de s'en emparer. C'est

le dernier acte de leur héroïque résistance que Lebrun

a retracé dans une ode vibrante :

Voyez ce drapeau tricolore

Qu'élève en périssant leur courage indompté:

Sur le flot qui le couvre, entendez- vous encore

Ce cri : «Vive la Liberté !»

***

Napoléon savait entretenir dans les régiments le culte du

drapeau. Ses soldats avaient pour leurs aigles un attachement passionné.

On vit des régiments qui avaient perdu leur étendard se

faire hacher dans un héroïque désespoir.

Tel le 4° de ligne. Ce régiment, à Austerlitz s'était

laissé enlever son aigle. Les soldats, fanatisés par cette

perte, avaient accompli des prodiges de valeur et avaient pris six drapeaux

à l'ennemi. Cependant, l'empereur passant le lendemain devant le

front du régiment, s'écria :

- Soldats, qu'avez-vous fait de l'aigle que je vous avais donnée

?...

Le colonel, sans répondre, s'approcha et lui présenta les

six drapeaux pris aux Russes et aux Autrichiens.

- Je sais bien, reprit Napoléon, que vous n'avez par été

des lâches, mais vous avez pu être imprudents ; ces six drapeaux

ne me rendent pas mon aigle.

A la bataille suivante, le régiment se faisait décimer pour

conquérir un nouveau drapeau.

M. Désiré Lacroix qui, dans son « Histoire anecdotique

du drapeau français » a rapporté ce trait, reproduit

également un passage du vingt-cinquième bulletin de la Grande-Armée

dans lequel l'empereur dépeint la joie éprouvée par

un autre régiment, le 76° de ligne, retrouvant à Inspruck

deux drapeaux qu'il avait perdus au cours d'une campagne précédente.

« Les deux drapeaux que le 76e de ligne avait perdus dans les Grisons,

ce qui était pour ce corps le motif d'une affliction profonde,

ces drapeaux, sujets d'un si noble regret se sont trouvés dans

l'arsenal d'Inspruck : un officier les a reconnus ; tous les soldats sont

accourus aussitôt. Lorsque le maréchal Ney les leur a fait

rendre avec solennité, des larmes coulaient des yeux de tous les

vieux soldats. Les jeunes conscrits étaient fiers d'avoir servi

à reprendre ces insignes enlevés à leurs aînés

par les vicissitudes, de la guerre...»

Et l'empereur conclut :

« Le soldat français a pour ses drapeaux un sentiment qui

tient de la tendresse ; ils sont l'objet de son culte, comme un présent

reçu des mains d'une mère. »

Et c'est là ce qui explique tant de

traits d'héroïsme, tant de sacrifices accomplis pour sauver

le drapeau en péril. En pareil cas, il n'est point de dangers qui

comptent pour un soldat français.

Rappelez-vous, dans le récit de la bataille de Solférino,

l'histoire du drapeau du 91e de ligne. Ce régiment occupait un

plateau après en avoir délogé une batterie ennemie.

Le sous-lieutenant Groiseul venait de planter le drapeau au sommet du

mamelon quand des réserves autrichiennes opérèrent

tout à coup un retour offensif. L'officier porte-drapeau, atteint

par une balle, tombe grièvement blessé. Un de ses camarades,

le sous-lieutenant Follet, ramasse le drapeau dont la mitraille à

brisé la hampe ; mais lui-même est frappé à

mort. Alors, le sergent Bourraqui prend le drapeau des mains du mourant

: il est blessé à son tour. Mais les débris du régiment

parviennent à se rassembler ; une lutte corps à corps s'engage

; l'ennemi est repoussé : le 91e a sauvé son drapeau.

Notre histoire militaire abonde en épisodes de ce genre. Que de

fois l'héroïsme des régiments s'inscrivit en traces

glorieuses sur les drapeaux !... Citons un seul exemple, celui du drapeau

de Mazagran.

Aucun Français n'a oublié la défense fameuse que

cent vingt-trois soldats de la 10e compagnie du 1er bataillon d'infanterie

légère d'Afrique opposèrent, en 1840, à plus

de 8.000 Arabes dans ce petit village de Mazagran. Cette poignée

de héros, sous les ordres, du capitaine Lelièvre, tint pendant

cinq jours et quatre nuits contre les attaques sans cesse renouvelées

de l'ennemi. Le drapeau arboré sur le fortin où ces héros

s'étaient réfugiés fut à plusieurs reprises

abattu par les projectiles des assaillants. Chaque fois il fut relevé,

et jusqu'au bout il flotta sur la redoute. Enfin, la garnison de Mostaganem

vint délivrer les assiégés.

On compta alors les blessures du glorieux étendard. Elles étaient

au nombre de cent vingt-sept. Le drapeau de Mazagran avait reçu

cent vingt balles et quatre boulets ; sa hampe avait été

brisée trois fois.

En 1870, enfin, on sait comment plusieurs de nos généraux

de l'armée de Sedan se refusèrent à livrer leurs

drapeaux à l'ennemi et préférèrent les brûler

que de les voir tomber entre les mains des Prussiens.

La gravure a popularisé le fait. Tout le monde se rappelle l'impressionnant

tableau dans lequel le général de Lapasset est représenté

assistant sombre et tragique à la destruction des drapeaux de sa

brigade.

Les drapeaux de la division du général de Laveaucoupet furent

également brûlés.

D'autres, notamment ceux du 1er grenadiers et des zouaves, furent détachés

de la hampe, découpés, et les

officiers et les soldats s'en partagèrent les morceaux qu'ils gardèrent

pieusement, comme les reliques de la patrie vaincue.

Et les hommes pleuraient en recevant ces lambeaux du drapeau sous lequel

ils avaient si vaillamment combattu.

L'amour du drapeau, c'est un sentiment profondément ancré

au cœur de tous les peuples qui ont une fierté nationale et

des traditions. Et c'est un sentiment qui, non seulement crée l'héroïsme,

mais aussi la générosité. Qu'on en juge par cet épisode

peu connu de la bataille de Waterloo.

C'était à l'attaque de la ferme d'Hougoumont, au début

de la lutte de géants qui se déroula le 18 juin 1815 dans

les plaines de Waterloo : une rafale de mitraille abat le porte-aigle

du 10° léger avec la garde du drapeau. Le régiment est

forcé de battre en retraite. Mais, la fumée dissipée,

le colonel Cubières, qui commande le 10° léger, voit

le drapeau de son régiment gisant à terre auprès

de l'officier mort. Or, une colonne anglaise s'avance : le drapeau va

être pris par l'ennemi. Le colonel n'hésite pas. Il s'élance

seul pour reprendre son aigle et l'officier anglais, qui commande la colonne

ennemie, témoin de cet acte d'héroïsme, fait aussitôt

cesser le feu pour permettre au colonel Cubières d'aller ramasser

son aigle.

N'est-ce pas admirable, au milieu d'une bataille, ce trait de vaillance

d'une part, ce trait de générosité de l'autre, tous

deux inspirés par l'amour et le respect du drapeau ?

***

Cet amour et ce respect, c'est là ce qu'il faudrait inculquer dès

l'enfance aux citoyens.

En maints pays, le drapeau national est arboré dans les écoles

au-dessus de la chaire du maître. C'est sous son égide qu'on

élève et qu'on éduque les générations.

Aux Etats-Unis, dans les classes, on chante chaque jour des chants patriotiques.

Une loi de l'État de New-York exige que le drapeau flotte durant

les heures d'étude à l'intérieur et à l'extérieur

des bâtiments scolaires. Chaque matin, on adresse un salut au drapeau,

et tous les enfants répètent devant lui une formule de fidélité.

Les autorités américaines assurent que ces cérémonies

impressionnent même les enfants de nationalité étrangère,

qui deviennent bientôt aussi fiers de l'Amérique et de sa

liberté que ceux qui sont nés en Amérique.

En Angleterre, la glorification du drapeau national est aussi un thème

fréquemment développé dans les écoles. Et

cet enseignement n'est point perdu, si l'on en juge par ce trait de courage

et d'abnégation qu'accomplirent de jeunes soldats anglais et dont

la presse fit dernièrement le récit :

Un violent incendie venait d'éclater à la caserne du 4°

bataillon de fusiliers royaux, à Mullingar, et déjà

le mess des officiers était en flammes.

Plusieurs hommes s'élancèrent pour sauver le drapeau du

bataillon, qui y était déposé. Ils furent tous cruellement

brûlés, et l'un d'eux, nommé Inglefield, reçut

de telles blessures qu'il ne tarda à mourir. Mais le drapeau avait

pu être retiré des flammes.

Quant à l'Allemagne, on sait de quelle solennité elle entoure

le serment de fidélité prêté par les recrues

au drapeau.

Ainsi, tandis qu'à travers les siècles et chez tous les

peuples, le respect du drapeau demeurait la vertu primordiale, il s'est

trouvé chez nous, en ces dernières années - et rien

que chez nous, hélas ! - des hommes pour oser insulter à

ce sentiment et cracher le mépris sur cet emblème sacré...

Alors qu'au passage du drapeau dans nos villes et nos villages, tous,

d'un mouvement spontané, se découvrent, on vit. un jour,

au scandale général, un représentant du peuple rester

obstinément couvert ; alors que tous ceux qui ont au coeur l'amour

du sol natal ne parlent du drapeau qu'avec enthousiasme et vénération,

on a entendu un homme, qui fut un éducateur de la jeunesse, M.

Hervé, déclarer que l'on devrait « planter le drapeau

français dans le fumier ».

Et, depuis lors, cet homme continue librement sa campagne abominable d'injures

contre le symbole national, d'outrages contre la patrie.

Cette campagne n'a entraîné, il est vrai, qu'une infinie

minorité d'anarchistes. De tels actes et de telles paroles que

la démence et la haine seules peuvent inspirer, ne sauraient trouver

d'écho dans un pays de saine raison.

L'amour de la patrie demeure en France assez puissant pour garantir l'attachement

au drapeau. Nous ne sommes point assez oublieux de notre passé

pour renier ce symbole qui flotta tour à tour sur nos splendeur

et sur nos ruines; et pour ne point nous souvenir que, suivant un mot

célèbre, « le drapeau de la France a fait le tour

du monde avec nos gloires et nos libertés ».

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 3 Octobre 1909