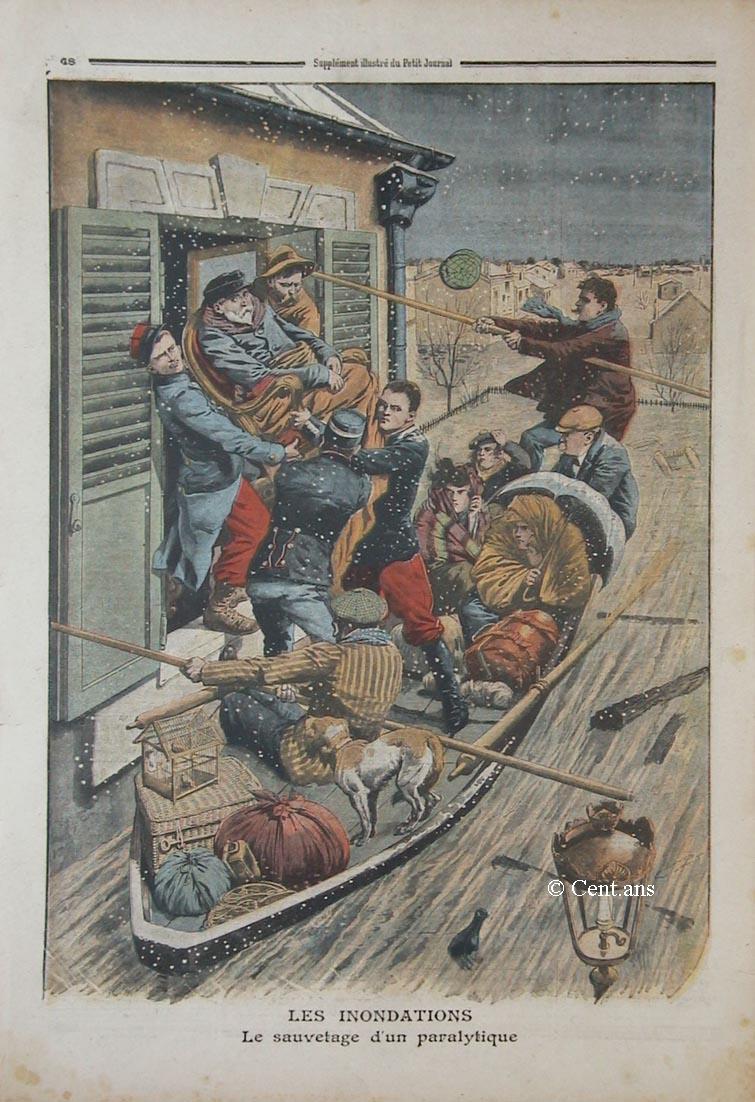

Les inondations

Le sauvetage d'un paralytique

VARIÉTÉ

La Seine et ses Crues

Une étymologie peu justifiée. - L'empereur Julien

connut la Seine paisible. - La chronologie des inondations. - Tout finit

par des chansons. - L'opinion d'un savant sur les crues subites. - Impuissance

de l'homme devant les forces de la nature.

S'il faut en croire les historiens de Paris, le nom de la Seine vient

du celtique. Et ils lui attribuent trois étymologies différentes

Seine, dit l'un, vient de Squann, qui veut dire serpent.

Non, dit l'autre, cela vient de Sin-ane, qui signifie la rivière

lente... Pardon, dit le troisième, Seine vient de sôghane,

la rivière paisible.

J'ignore le celtique et je me garderai de me prononcer en ce savant

débat. Mais il me semble que la première de ces étymologies

: squann, dont les Romains firent Sequana, me semble la plus

logique. La Seine est une rivière à méandres qui

peut être justement comparée à un serpent. Quant

aux deux autres, je ne sais si, aux temps lointains de Lutèce,

elles étaient justifiées par l'allure des eaux de la rivière,

mais, ce qui n'est pas douteux, c'est que la Seine d'aujourd'hui ne

mérite guère d'être appelée « rivière

lente » ou « rivière paisible ».

Il suffisait de la voir ces jours-ci dans la traversée de Paris,

rouler ses flots limoneux chargés d'épaves de toutes sortes,

et battre les piles des ponts avec des remous de tempête, pour

se rendre compte combien ces qualificatifs lui convenaient peu.

A vrai dire, ce n'est pas d'aujourd'hui que la Seine fait à ses

riverains de ces surprises et manifeste de ces colères soudaines.

Mais il semble cependant qu'elle ait été dans les temps

antiques plus calme qu'à présent. L'empereur Julien, célébrant

il y a plus de quinze siècles les charmes de sa « chère

Lutèce », écrivait

« Le fleuve au milieu duquel elle est étendue dans son

île est paisible et régulier. Son eau est très agréable

à contempler, tant elle est limpide. Elle est aussi très

bonne à boire, et les habitants viennent la puiser à la

rivière. L'hiver n'y est pas rude, et la clémence de la

température si grande qu'on voit, aux environs, croître

une vigne de bonne qualité et même des figuiers.. »

Hélas que cet heureux temps est loin ! où sont les eaux

paisibles et limpides de la seine, les eaux que nos ancêtres,

les premiers Parisiens, buvaient ?.. Où sont les hivers cléments,

où sont les vignes et les figuier s... Que penserait-il de sa

chère Lutèce, l'empereur Julien, s'il revenait parmi et

voyait ce fleuve débordé aux flots couleur de boue, et

cette neige qui tourbillonne ?.

***

On ne trouve guère, dans les chroniques, de traces des crues

de la Seine avant le XIIe siècle.

Il y en eut une terrible en l'an 1176 ; il semble même que ce

fut la plus considérable dont l'histoire ait gardé le

souvenir. Le fleuve grossit soudainement en une nuit et emporta tout

: les deux ponts qui faisaient alors communiquer les Parisiens des deux

rives, les moulins adossés à ces ponts, les maisons qui

y étaient élevées il noya les troupeaux qui paissaient

dans les îles. Ce fut un épouvantable désastre.

Un chroniqueur raconte que l'évêque de Paris, suivi de

tout son clergé, accompagné du roi Louis VII et de toute

sa cour, vint sur la grève, au milieu d'un grand concours de

populaire ; et, tirant d'une châsse un clou qui avait servi au

martyre du Christ, il en tourna la pointe vers le fleuve et s'écria

: « Que ce signe de la sainte passion fasse rentrer les eaux dans

leur lit et protège ce misérable peuple ! » Et la

crue s'arrêta, conclut la chronique, et le peuple fut sauvé.

Heureux temps où la foi faisait de ces miracles !

Dix-neuf ans plus tard, nouvelle inondation, non moins terrible. Les

eaux de la Seine assiègent le roi Philippe-Auguste dans son palais

de la Cité et forcent le futur vainqueur de Bouvines à

fuir devant elles et à se réfugier à l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés.

Passons au siècle suivant. En 1280, la Seine grossit tellement

que les ponts sont emportés. On lit, en effet, dans les Fabliaux

de Barbasan:

L'an mil deux cent et quatre-vingts

Rompirent les ponts de Paris,

Pour Seine qui crût à outrage

Et fist en main lieu grand domage.

Il semble que le XIVe siècle

fut une période heureuse pour les riverains de la Seine. Les

chroniques ne mentionnent aucune crue importante. Mais au XVe, trois

inondations désolent Paris.

Au mois de juin 1426, le soir de la fête de Saint-Jean, le fleuve

déborde si subitement qu'il atteint, et qu'il éteint le

feu allumé sur la place de Grève en l'honneur de cette

solennité.

L'année suivante, le 8 juin 1427, ses eaux couvrent l'île

Saint-Louis et l'île Louviers, et montent jusqu'au premier étage

des maisons situées sur les quais. Au mois de janvier 1493, elles

s'étendent jusqu'à la place Maubert et la rue Saint-André-des-Arcs.

C'est à la suite de cette inondation qu'on érigea au coin

de la Vallée de Misère, à l'endroit où se

trouve aujourd'hui le quai de la Mégisserie, un pilier portant

une statue de la vierge avec cette inscription :

Mil quatre cens quatrevingt treize,

Le septième jour de Janvier,

Seyne fut icy à son aise,

Battant le siège du pilier.

La Bièvre, ce ruisseau

bourbeux qu'on ne voit même plus aujourd'hui et dont le cours

est presque entièrement couvert dans garnis, a, elle aussi, sa

page dans l'histoire des inondations de la capitale. Elle causa, en

1579, par une crue subite, une catastrophe qu'on a appelée le

« déluge Saint-Marcel ».

En 1647, la Seine grossît tellement qu'on alla en bateau, dit

un historien de Paris, dans les rues du Coq et du Mouton.

Le 9 décembre 1649, la Seine déborda et renversa une partie

du pont Saint-Michel, ainsi que dix-sept maisons qui y avaient été

bâties.

En 1651, la Seine « s'éleva au-dessus des plus basses eaux

de 24 pieds 10 pouces ». Le 1er mars 1658, le pont Marie fut démoli

aux trois quarts, les maisons du pont renversées, et 55 personnes

y perdirent la vie. Les eaux couvriront plus de la moitié de

Paris et s'élevèrent à 20 pieds 9 pouces au-dessus

des plus basses eaux.

Il semble bien cette inondation fut la plus effroyable de toutes celles

qui dévastèrent Paris. Les eaux atteignirent, en, effet,

la hauteur de 9 m. 80, calculés à l'échelle actuelle

du Pont-Royal. Si une crue semblable se reproduisait, elle couvrirait,

en tenant compte des surélévations progressives du sol,

tout le quartier des Champs-Elysées et s'étendrait jusqu'à

la rue Saint-Lazare.

Loret, dans sa Muse historique du 2 mars 1658, raconte les

détails de cette inondation.

Voici les premiers vers de son récit :

..Madame la Rivière,

Qui s'est montrée un peu trop fière

Et qui, par ses débordements,

A détruit, ponts et bâtiments

A fait plus d'étranges ravages,

Dans un grand nombre de ménages,

Que n'auraient fait trente démons.

En 1665 et 1667, nouveau débordement,

qui mit les ponts en danger. En 1690, l'eau s'éleva jusque dans

le cloître de Notre-Dame et. dans les cours du Palais. En 1693,

entre la Saint-Jean et la Saint-Pierre, elle s'éleva de 20 pieds

; en 1711, de 23 pieds 3 pouces.

I' inondation de 1740 compta aussi parmi les plus calamiteuses. Son

niveau est encore marqué aujourd'hui au Pont-Royal, à

l'échelle indicatrice des hauteurs de la Seine.

Enfin, donnons un souvenir à la crue de 1798. Celle-ci entraîna

aussi pas mal de ruines, mais les Parisiens se consolèrent en

la chansonnant. On chantait alors une

chanson dans laquelle un provincial qui se rendait dans la capitale

contait les déboires que lui causa d'inondation :

'Tout près d'arriver à

Paris,

L'eau me jurant guerre éternelle,

Afin de l'éviter, je pris

Droit par la plaine de Grenelle.

Mais là, grâce au sort inhumain

Qui me tourmente à sa manière

En vain, je cherche mon chemin,

La plaine était dans rivière....

Le malheureux voyageur se réfugie

dans une auberge ; mais la Seine monte toujours. Elle pénètre

jusque dans sa chambre.

Et force lui est de s'enfuir au plus vite :

Tourmenté, poursuivi par

l'eau,

De ce logis, pour disparaître,

Je me sauvai dans un bateau

Qu'on fit entrer par la fenêtre.

Ah ! Ce n'était pas. ai-je dit,

La peine que mon hôtelière

Eût si bien bassiné mon lit

Pour me coucher dans la rivière...

C'est un tableau que nous avons vu ce reproduire à maintes reprises tous ces jours-ci dans la banlieue parisienne. Que de pauvres gens furent obligés de s'enfuir en bateau par la fenêtre du premier étage de leurs maisons inondées... Mais hélas ! ce n'était pas là matière à couplets plaisants

***

Ce n'est même plus matière à simple curiosité.

Le Parisien est avide de spectacles. Quand, d'ordinaire, la Seine croît,

il va voir rouler ses flots, et il les regarde passer avec tranquillité,

car il a foi dans la hauteur et dans la solidité de ses quais.

C'est le pittoresque qui l'attire.

Collé; le vaudevilliste, raconte dans ses mémoires qu'au

mois de mai 1751, la Seine déborda. « Les fossés

du Cours (Cours la Reine) et des Champs-Elysées, dit-il, étaient

remplis d'eau. L'inondation a duré jusqu'au 25 ou 26... »

Et il ajoute :

« Je fus, le 20, aux tours

Notre-Dame ; le temps, par malheur, était bas et nébuleux,

ce qui m'ôta la moitié du plaisir que j'aurais

eu à voir pleinement un spectacle aussi beau et aussi singulier...

»

Ainsi, pour Collé, c'était un « plaisir »

voir la Seine sortir de son lit et déborder sur ses rives...

Plaisir cruel, plaisir malsain, plaisir qui sombre dans le drame...

Les premiers jours où se manifesta la crue actuelle, il y eut

aussi des Parisiens qui coururent aux quais et s'amassèrent sur

les ponts, peut-être même y en eût-il qui grimpèrent

aux aux tours de Notre-Dame pour contempler, comme Collé, «

un spectacle aussi beau et aussi singulier ».

Mais la simple curiosité cette fois n'a pas tardé à

faire place à l'angoisse. Ceux qui allaient voir passer le torrent

limoneux savaient que ce torrent emportait tout sur son passage ; ils

savaient que, dans la banlieue, des milliers de pauvres gens avaient

dû fuir leurs logis ravagés, que dans Paris même,

certains quartiers, certaines rues, n'offraient plus de sécurité

et que si cela continuait, la vie de la grande ville serait interrompue

et que les communications entre Paris et une partie de la France seraient

supprimées. Ils voyaient toute l'horreur de l'événement

et ils ne songeaient plus à en considérer le pittoresque.

Mais ce qui frappa, dans l'occurence, les esprits, même les moins

enclins à la réflexion et au raisonnement, c'est 1e spectacle

de l'impuissance humaine devant les forces de la nature.

Et, le pire, c'est qu'à bien considérer les causes de

ces inondations brusques et impétueuses on constate qu'elles

sont en quelque sorte le résultat du progrès.

Je lisais à ce propos, ces jours-ci, un rapport présenté

sur ce sujet à l'Académie des Sciences par le célèbre

physicien Alexandre Becquerel, il y a plus de quarante ans, et ce travail

me semblait ,d'aujourd'hui même, tant on eût dit que le

savant, en le composant, s'était inspiré des événements

actuels.

Becquerel examinant les « principales causes, fui amènent

rapidement les eaux dans les affluents des rivières et des fleuves

en temps d'inondation » Considérait que ces causes, ce

sont les conquêtes les plus précieuses de l'agriculture

et du commerce qui les enfantent, qui en augmentent le nombre et qui

en déterminent les ravages.

Des pluies torrentielles tombent, et la terre et l'atmosphère

sont déjà saturées d'humidité. Alors, les

masses d'eau se précipitent par toutes les voies possibles dans

les rivières, qu'elles gonflent et jettent hors de leur lit.

Et quelles sont ces voies ?... Ce sont les fossés qui bondent

les routes, tous ces fossé entretenus avec soin qui., dans la

circonstance contribuent à accélérer l'arrivée

des eaux pluviales dans les vallées.

Autres causes résultant du progrès : le dessèchement

des étangs qui, autrefois, recueillaient des masses d'eau et

les tenaient emmagasinées, de sorte qu'elles ne concouraient

pas aux inondations ; le drainage qui précipite les eaux dans

les canaux de décharge ; enfin le déboisement qui a rendu

un grand nombre de terrains à l'agriculture, mais, par contre,

a supprimé l'obstacle opposent à l'écoulement des

eaux à travers le sol.

Le savant physicien expose ces raisons, les développe, cite des

exemples typiques, notamment celui de deux vallées voisines des

alpes dauphinoises, l'une boisée, où les pluies torrentielles

déterminent à peine de minces filets d'eau, l'autre déboisée

où les moindre orages creusent des ravins et précipitent

de véritables torrents. Puis il conclut à l'impossibilité

d'empêcher, les catastrophes qui résultent de ces causes,

car dit-il , « il faut opter entre les inondations et des progrès

de la civilisation et de l'agriculture. »

Triste et déconcertante conclusion confirment, hélas !

les actuelles déclarations des ingénieurs et des savants...

Faut-il donc demeurer inactif devant de telles calamités ?...

Et chaque progrès accompli par l'homme sur la nature doit-il

être acheté au prix de pareilles catastrophes,?

Ernest LAUT

Le Petit Journal du 06 Février 1910