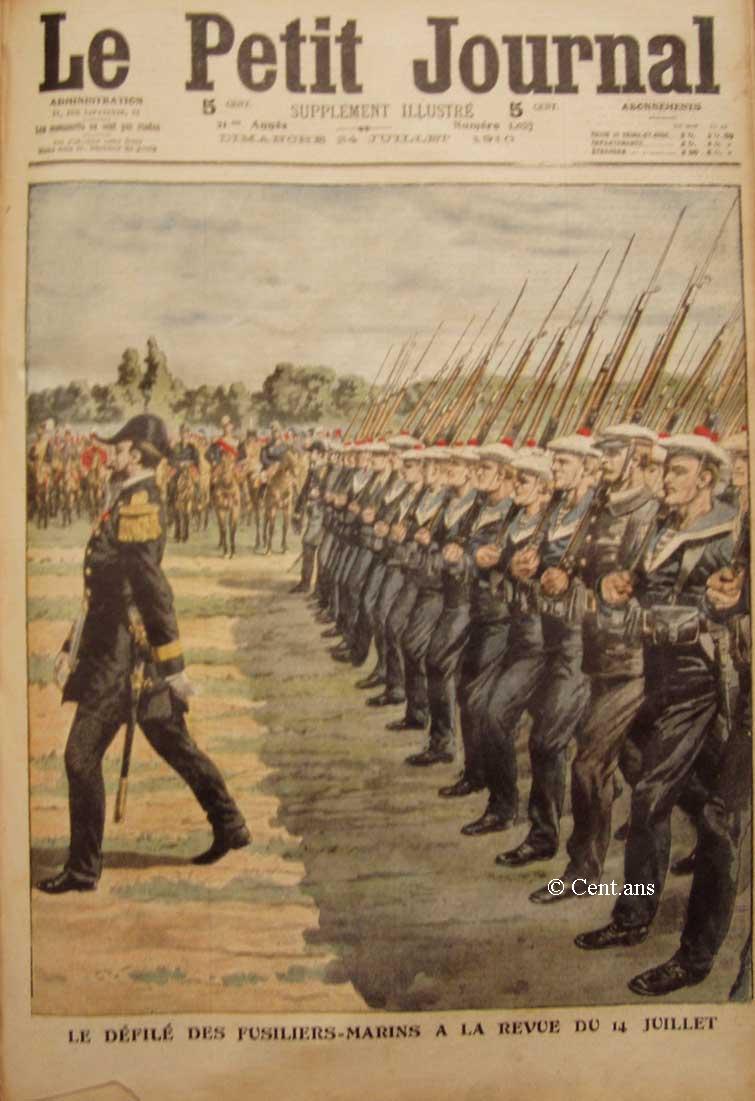

LE DÉFILÉ DES FUSILIERS MARINS A LA REVUE DU 14 JUILLET

L'amiral de Lapeyrère a eu l'heureuse idée

d'associer la marine à la revue de Longchamp. Les Parisiens ont

vu défiler à la revue, au milieu des troupes métropolitaines

et coloniales, un bataillon de fusiliers marins, avec leur artillerie

de campagne et leur matériel de débarquement. Ce n'est

pas la première fois que le fait se produit : il y a une vingtaine

d'années, les marins ont paru, à la revue mais la tradition

s'en était perdue. Espérons que, cette fois, elle sera

conservée.

Nos braves mathurins ont reçu un accueil enthousiaste. Même

après quarante ans passés, Paris n'a pas oublié

quelle part glorieuse les fusiliers marins ont prise à sa défense

en 1870-71 ; il sait l'héroïsme qu'ils ont déployé,

Bretons, Normands, Provençaux; pendant le terrible bombardement

qu'eurent à subir les forts de la capitale et dans les divers

combats livrés sous les murs de la place, au Bourget, où

le corps de marine engagé fut presque anéanti, au plateau

d'Aviron, à Saint-Denis, à Châtillon.

Le bataillon qui défila le 14 juillet venait de Lorient ; il

comprend quatre cents hommes et est sous les ordres du capitaine de

frégate André Fouet, un brave qui a fait brillamment ses

preuves dans la dernière campagne du Maroc.

VARIÉTÉ

LA SAISON DES EAUX

Triste saison. - Stations thermales d'autrefois. - Renaissance des villes d'eaux au XVIIe siècle. - L'attrait du jeu. - Les plaisirs de Bade. - Une eau qui fait engraisser ou maigrir au choix.

Peut-on dire que la saison des eaux bat son

plein ? Le cliché, cette année, ne s'impose guère.

A la vérité, la saison des eaux est languissante. De toutes

nos stations thermales, les plaintes affluent contre le mauvais temps

qui retient les baigneurs au logis. Les eaux célestes font tort

aux eaux minérales. Il a tant plu, il a fait si froid que beaucoup

d'égrotants n'ont pas osé quitter le coin de leur feu

pour aller chercher au loin, sinon la santé, du moins l'espoir

de quelque adoucissement à leurs souffrances.

Or, savez-vous qu'il y a en France 392 établissements thermaux

où l'on soigne toutes les maladies qui désolent notre

pauvre humanité. Tel est le chiffre que nous donne la dernière

statistique, laquelle nous apprend encore qu'on exploite dans ces établissements

1,927 sources, dont 784 ne sont utilisées qu'en boisson, 396

en boisson et en bains, et 243 consacrées exclusivement à

ce dernier usage.

La statistique ajoute que les départements les mieux partages

au point de vue thermal sont : le Puy-de-Dôme, les Vosges, l'Ardèche

et les Pyrénées-Orientales ; le premier a 94 sources,

le dernier 54.

Vous jugez quel concert de malédictions s'élève

de ces trois cent quatre-vingt-douze stations thermales contre l'inclémence

du temps et la trop grande abondance des célestes cataractes.

Car il n'y a pas que les établissements thermaux qui souffrent

de cette température anormale : il y a les hôtels; les

casinos et tout le commerce de ces villes qui vivent uniquement des

baigneurs et doivent faire en quatre mois le profit de leur année.

L'industrie balnéaire représente aujourd'hui des intérêts

considérables. Tout le monde va peu ou prou dans les villes d'eaux

ou aux bains de mer. La facilité des communications a développé

le goût de ces villégiatures. A la veille de la Révolution,

on mettait dix-sept jours pour se rendre dans les villes d'eaux des

Pyrénées.

Quelques heures suffisent aujourd'hui, et le coût du voyage est

dix fois moindre qu'il y a cent vingt ans.

Il est vrai que le séjour est dix fois plus coûteux qu'alors.

On vivait à peu près pour rien dans les stations balnéaires

françaises éloignées de Paris... Nous sommes loin,

hélas ! du temps où Mme de Sévigné écrivait

de Vichy à sa fille qu'elle achetait « deux poulets pour

trois sols. » et que le reste était en proportion. La vie

aux eaux est ruineuse aujourd'hui, et elle le sera d'autant plus que

le mauvais temps, comme il est advenu cette année, rendra la

saison favorable plus courte, et que les tenanciers d'établissements

thermaux, de casinos, d'hôtels, auront moins de temps pour tirer

le profit qu'ils escomptent de leurs exploitations.

***

La mode des saisons thermales n'est point, comme d'aucuns se l'imaginent,

une pratique de notre civilisation moderne. Elle remonte même

plus haut, beaucoup plus haut que le XVIIe siècle, qui en vit,

non point la naissance, mais la renaissance.

Nos lointains ancêtres les Gaulois appréciaient la vertu

des eaux thermales et la mettaient à profit. Ils connaissaient

la plupart des stations aujourd'hui célèbres et en fréquentaient

même quelques autres qui disparurent au cours des siècles

par suite de catastrophes naturelles : tremblements de terre, éruptions

de volcans, avalanches, etc., et aussi par le fait du vandalisme des

hommes.

L'invasion des Romains en Gaule ne fit qu'y développer l'exploitation

des eaux thermales. Les conquérants apportaient aux vainqueurs

leurs connaissances sur la matière. Depuis longtemps, en effet,

les sources d'Italie étaient scientifiquement exploitées.

Des archéologues ont recherché par toute la France thermale

les traces de nos ancêtres. Ces traces sont nombreuses. Les Romains

connurent Uriage, Aix-les-Bains, Plombières, Luxeuil, Bourbonne,

maintes autres stations encore, que les Gaulois, d'ailleurs, avaient

fréquentées avant eux.

Certaines de ces stations étaient même, à l'époque

gauloise, le siège d'un culte spécial en l'honneur de

divinités qui, dans le panthéon de nos ancêtres,

symbolisaient l'influence bienfaisante des eaux thermales. Le docteur

P. Rodet, dans un savant travail sur ce sujet, nous dit que la principale

de ces divinités était un dieu nommé Borvo, du

celtique Berw, qui signifie « bouillant ».

Borvo, devenu Borm en latin, était adoré à Aix-les-Bains,

à Aix-en-Provence, Bourbon, Bourbonne, la Bourboule sont autant

de noms de lieux dérivés du nom du dieu Borm ou Borvo.

Une cure thermale se doublait alors d'un acte religieux. On invoquait

la divinité tout en utilisant les eaux sur lesquelles s'étendait

sa protection. Dans l'espoir de la guérison, on dédiait

au dieu des inscriptions louangeuses et on lui faisait des offrandes

votives, statuettes, pièces de monnaie, etc. C'est ainsi qu'on

a retrouvé dans le fond d'un grand nombre de piscines antiques

tant de souvenirs du passé. C'étaient les ex-voto que

les égrotants jetaient dans la source en offrande au dieu pour

se le rendre favorable.

MM. Bonnard et Percepied, deux archéologues qui ont, dans un

ouvrage sur la « Gaule thermale », dressé la liste

des sources et stations thermales et minérales de la Gaule à

l'époque gallo-romaine, signalent ce fait curieux que certaines

des stations les plus fréquentées par les Romains sont

aujourd'hui tout à fait secondaires, et qu'il en est même

qui ont totalement disparu.

Ainsi, Moind, près de Montbrison, était une station à

la mode. Il y avait un théâtre, une immense hôtellerie,

dont on a retrouvé les ruines. Les thermes avaient une importance

considérable. Et tout autour se développait une grande

ville pleine de monuments. C'était là, assure un historien

de cette localité aujourd'hui réduite à l'état

de bourgade, un peu ce qu'était Baïes pour Rome, une ville

de plaisir, le Vichy du temps. Lors d'une invasion, au IIIe siècle,

cette grande cité périt par le feu, et jamais elle ne

se releva de ses ruines.

Les invasions des Barbares semèrent la destruction parmi les

villes d'eaux gallo-romaines. Ces villes étaient toutes florissantes,

ornées de monuments superbes, peuplées de riches habitants.

Elles devaient exciter la convoitise des envahisseurs.

Ceux-ci, disent les auteurs de la « Gaule thermale », entrent

en scène dès 213. Tout de suite les villes thermales attirent

« ces peuples innombrables et féroces », comme les

appelle saint Jérôme. Les hordes passent, pillent d'abord,

détruisent ensuite. Les monuments sont saccagés, puis

brûlés. « Luxeuil semble avoir été

détruit par Attila en 451, après avoir beaucoup souffert

en 275. En 590, saint Colomban n'y trouva que des ours, des buffles

et des loups, au milieu des restes des thermes et des statues. Il prit

d'ailleurs son parti de ces quadrupèdes, ne voyant dans les ruines

que les signes de la disparition du « culte exécré

des païens ». A Néris, il y a eu deux destructions,

avec réfection intermédiaire. Evaux aussi a été

brûlé ; le Mont-Dore, écrasé et saccagé

; Balaruc, saccagé ; Rennes-les-Bains, brûlé ; Aix-en-Provence,

pillé et brûlé, de même que Royat, une des

plus riches stations des Gaules. » Ce fut un recul au point de

vue médical. Les Romains avaient acquis des connaissances sur

les indications thérapeutiques des eaux : elles furent perdues.

Ils ne voyaient pas uniquement dans les sources des réservoirs

d'eau chaude fournie gratuitement par la nature : Pline, Hérodote,

Salien, Aëtius savaient les effets particuliers des diverses sources

; déjà, à l'époque romaine, c'est à

Vichy que les goutteux et les surnourris allaient soulager leurs reins,

leur goutte, et leur tube digestif ; c'est à Luchon, à

Amélie, et au Mont-Dore qu'on allait pour les maladies respiratoires

; à Aix, Evaux, Royat, la Bourboule, Plombières, Bourbon,

pour les douleurs, les plaies, les affections de la peau ; à

Néris, pour les nerfs... »

Certaines stations oubliées par les Barbares furent victimes

de cataclysmes naturels. Menthon, sur le lac d'Annecy, était

une station importante des Romains. Ce n'est qu'en 1865 qu'on a retrouvé

l'établissement et la source, perdus depuis dix-huit siècles.

Menthon fut probablement enfoui sous une avalanche de terre et de rochers.

Saint-Galmier fut ravagé par une inondation ; Aulus fut noyé

également. Ydes, dans le Cantal, paraît avoir été

précipité dans un trou.

Aix-les-Bains était parmi les grandes stations gallo-romaines.

Son établissement fut détruit par la chute d'un amas de

boue et de rocs tombé du mont Revard. En 1776, on l'a remis au

jour et, dans une baignoire antique, on a trouvé le squelette

d'un baigneur qui, venu là pour chercher la guérison de

ses maux, n'y trouva que la mort. La catastrophe dut être si soudaine

que le malheureux n'eut même pas le temps de sortir de sa baignoire.

Il y demeura plus de quinze siècles.

***

Victimes de la nature et du vandalisme humain, la plupart des stations

thermales passèrent de longs siècles enfouies sous leurs

ruines. Elles traversèrent ainsi la nuit du moyen âge.

Ce n'est guère qu'au XVIIe siècle qu'elles s'éveillèrent

de leur long sommeil et qu'on vit renaître la saison des eaux.

A cette époque, plusieurs médecins, notamment le fameux

Delorme en qui Mme de Sévigné avait toute confiance, se

mirent à ne jurer que par la vertu des eaux. Quelle que fût

la maladie pour laquelle on les appelait, ils envoyaient leur malade

en quelque station thermale. Ce fut la renaissance de la plupart des

villes d'eaux qu'avaient connues les Romains et qui sont aujourd'hui

parmi les plus fréquentées. Vichy, Plombières,

Spa, Bourbon-Archambault, le Mont-Dore, maintes autres encore, commencèrent

dès lors à se développer. Paris même se paya

le luxe d'être ville d'eaux. Il y avait à Passy des sources

très fréquentées et, à Auteuil, une autre

source « vitrioleuse et ferrugineuse » qu'on disait «

apéritive, détersive, laxative, désopilant surtout

le foie et la rate ».

En ce temps là, on n'allait guère aux eaux que pour se

reposer et se soigner. Ce n'est que dans le premier tiers du XIXe siècle

que, dans certaines villes d'eaux, on s'avisa d'ajouter aux charmes

de la nature et aux espérances de guérison, les attraits

du jeu.

Bade fut dans ce genre la station type. Ce n'était qu'une modeste

bourgade lorsqu'en 1837 le gouvernement français interdit les

jeux de hasard. Il y avait alors à Paris, boulevard Montmartre,

un grand établissement de jeu, nommé Frascati, qui dut

fermer ses portes. Le fermier des jeux de cet établissement,

le sieur Bénazet, se demanda alors où il irait planter

ses pénates. On lui fit à Bade quelques ouvertures ; et

il partit, émigrant avec sa clientèle et emportant dans

la petite ville de la Forêt Noire la roue de la Fortune qui, suivant

le mot spirituel d'un Parisien du temps, « n'était qu'une

roulette entre ses mains ».

Dès lors, la prospérité de Bade ne cessa de s'accroître.

Elle dura jusqu'en 1870. Ce fut la station élégante au

temps de Louis-Philippe et surtout du second empire. Il fallait aller

à Bade comme il faut aujourd'hui aller à Trouville, sous

peine de n'être pas du Tout-Paris.

On ne voyait là que des Français ; en n'y parlait que

français. Un guide disait de Bade : « C'est une ville française

située en Allemagne et où l'on peut voir Paris tout l'été

».

Alfred de Musset, qui fréquenta Bade comme tout bon dandy de

son temps, nous en a fait une description pittoresque et narquoise :

Bade est un parc anglais fait sur une montagne,

Ayant quelque rapport avec Montmorency

Vers le mois de juillet, quiconque a de l'usage

Et porte du respect au boulevard de Gand,

Sait bien que le bon ton ordonne absolument

A tout être créé, possédant équipage,

De se précipiter sur ce petit village,

Et de s'y bousculer impitoyablement

Les dames de Paris savent, par la gazette,

Que l'air de Bade est noble et parfaitement sain.

Comme on va chez Herbault faire un peu de toilette,

On fait de la santé là-bas : c'est une emplette

On y faisait autre chose que de la santé.

On y faisait aussi de la misère et du drame.

Les salons de jeu y étaient ouverts à tout venant

L'abreuvoir est publie et chacun y vient boire,

disait encore Musset. Et les incidents tragiques

troublaient souvent les joies des baigneurs.

La guerre de 1870 marque la fin des succès de Bade... Depuis

lors, d'ailleurs, le Français qui veut perdre son argent sur

le tapis vert n'a plus besoin de passer la frontière.

***

Il y a des gens qui ne croient pas à la vertu des eaux. Ceux-là,

j'imagine, prendront quelque plaisir à lire une jolie anecdote

que rapporta jadis Alphonse Karr. Leur scepticisme s'en réjouira.

Citons-la leur en terminant :

« L'acteur Perlet , raconte le spirituel pamphlétaire,

était triste et malade ; quelques personnes lui conseillèrent

les eaux d'Enghien. Perlet alla trouver le docteur Bouland, médecin

des eaux, et lui exposa piteusement sa situation en lui demandant franchement

son avis.

» - Croyez-vous, lui dit-il, que vos eaux me donneront un peu

d'embonpoint ?...

» - Certainement, monsieur, certainement ; baignez-vous et vous

engraisserez.

» Perlet se baigne, se baigne, et n'engraisse pas ; il se plaint

au docteur.

» - Oh ! mais, monsieur Perlet, il faut de la persévérance,

il faut un peu de temps; baignez-vous, monsieur, baignez-vous, et vous

engraisserez.

» Mais un jour que, conformément aux conseils du docteur

Bouland, Perlet était dans sa baignoire, il entend parler dans

le cabinet voisin et reconnaît la voix du docteur.

» - Certainement, monsieur, disait le docteur.

» - Mais, répondait l'interlocuteur, j'ai beau me baigner,

je ne maigris pas. Je crois que je suis plus énorme encore qu'à

mon arrivée.

» - Ah ! mais, monsieur, il faut de la persévérance,

il faut du temps ; baignez-vous et vous maigrirez.

» Perlet se leva effrayé, jeta un regard sur lui-même

; il lui semble qu'il était maigri. Il se précipita hors

de son bain et s'enfuit. »

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 24 Juillet 1910