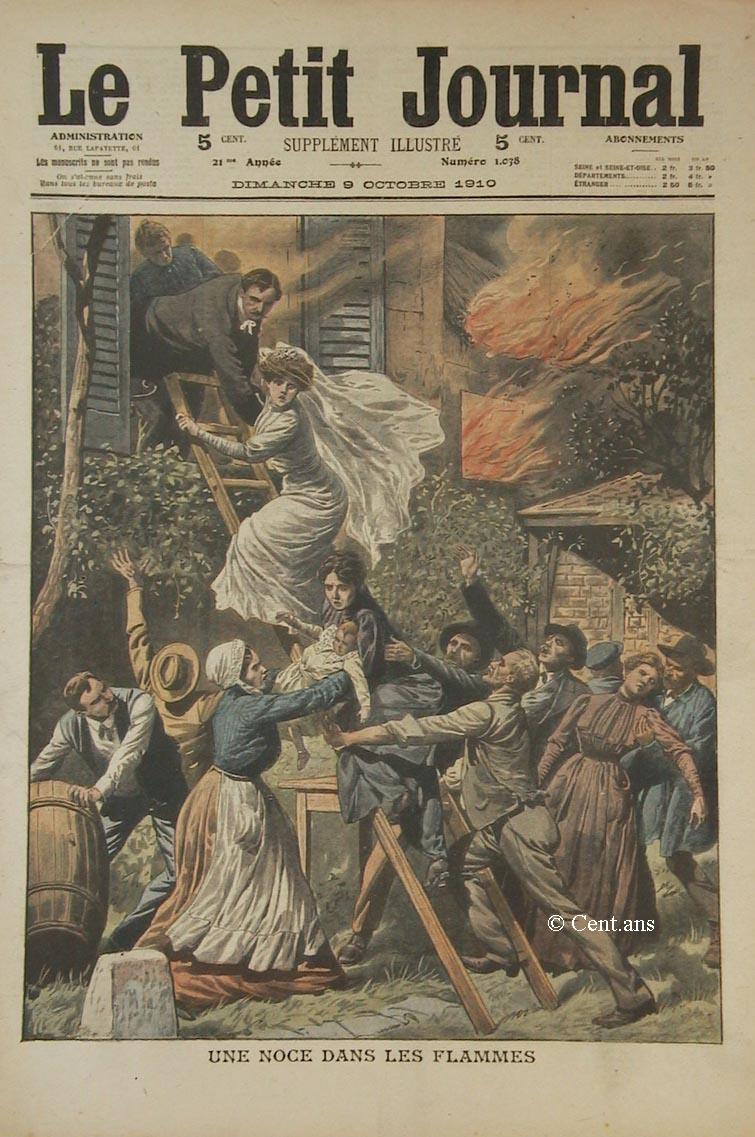

UNE NOCE DANS LES FLAMMES

Une noce comprenant quarante-huit convives, festoyait

dans une salle du premier étage de la maison d'un cultivateur

de Chassiers, dans le Rhône, quand une fillette poussa des cris,

en apercevant des flammes qui léchaient la porte d'entrée

de la salle.

Le premier moment d'affolement passé, tous les invités

cherchèrent à sortir. Par la porte, c'était impossible,

le feu dévorait les escaliers ; par le toit, la même difficulté

se présentait, car on se trouvait en présence d'un brasier.

Le seul moyen était de sauter par les fenêtres, deux jeunes

hommes se dévouèrent et sautèrent. Ils appliquèrent

une échelle contre le mur et, l'un après l'autre, les

invités quittèrent le corps de bâtiment en flammes

; à peine le dernier avait-il mis pied à terre, que la

toiture de l'immeuble s'écroulait.

VARIÉTÉ

Les Chiffonniers

L' inquiétudes des « biffins ». - physiologie

du chiffonnier. - Les Philosophes du ruisseau. - L'éloquence

de Christophe . - Chiffonnier polygotte et chiffonnier médecin.

- Les biffins d'aujourd'hui.

La corporation des chiffonniers est inquiète

: on la menace, tantôt au nom de l'hygiène, tantôt

au nom de la sécurité.

Il y a un an ou deux, ne fut-il pas question d'interdire aux chiffonniers

de trier et de secouer sur la voie publique les ordures ménagères.

Un trust allait se former pour l'enlèvement des dites ordures

pendant la nuit... Et c'en serait fait de l'industrie du biffin.

Les chiffonniers se défendirent. Ils firent valoir leurs droits,

leurs privilèges dont la tradition se perd en la nuit des temps.

Et le projet, momentanément du moins, fut abandonné.

Aujourd'hui, ce sont d'autres griefs qu'on élève contre

la corporation chiffonnière. On l'accuse d'abriter dans son sein

de mauvais garçons qui, sous prétexte de chiffonnage,

se livrent à des jeux d'apaches ou à une besogne de cambrioleurs.

D'aucuns ont prétendu que la présence des cités

de chiffonniers à Saint-Ouen, Levallois, Asnières, Gennevilliers,

Montreuil, partout où ces petits industriels du pavé ont

planté leur tente, était une cause de désordre

et d'insécurité.

Les chiffonniers se sont défendus encore et victorieusement.

Les maires des communes qu'ils habitent ont en général

témoigné de leur honnêteté et de la pureté

de leurs moeurs.

« Nous sommes, disait l'autre jour le secrétaire du syndicat

des chiffonniers à l'un de nos confrères, nous sommes

des travailleurs, des honnêtes gens, et ce n'est pas notre faute

si de prétendus chiffonniers commettent des méfaits que

nous sommes les premiers à déplorer... »

Les chiffonniers forment une corporation étroitement unie ; ils

font tête à leurs adversaires. En dépit de maintes

et maintes ordonnances des préfets de police qui, depuis une

trentaine d'années, ont battu en brèche leurs privilèges,

malgré les efforts des hygiénistes, ils subsistent, ils

continuent de chiffonner. Mais il n'est pas douteux que leur profession

est de celles qui sont appelées à disparaître devant

les progrès de l'hygiène.

Traçons donc, avant que se produise cette échéance

fatale, la monographie rapide de chiffonnage et, comme on disait naguère,

la « physiologie » du chiffonnier.

***

Le chiffonnier illustré par les dessins de Cham ou de Gavarni,

célébré par Savinien Lapointe, mis au théâtre

par Félix Pyat, le chiffonnier portant l'énorme hotte

sur le dos et s'en allant la nuit, le long des ruisseaux, la lanterne

d'une main et le crochet de l'autre, le chiffonnier classique, en un

mot, comme il est loin de nous déjà !

Ce chiffonnier là, beaucoup de Parisiens ne l'ont pas connu.

C'est celui dont la légende faisait volontiers un philosophe

de l'école de Diogène.

Tous les romantiques l'ont décrit à l'envi. Savourez ce

portrait du chiffonnier tracé par la plume de Théophile

Gautier :

« Les mains gantées de boue, la bouche égueulée,

le nez vineux, la barbe inculte, les sourcils en broussailles ; les

loques où tout ce qui n'est pas trou est tache prenant, grâce

à la force de la couleur, un aspect puissant, sauvage et mystérieux

; un éclair de philosophie luisant sous cet oeil en arcade ;

un sarcasme rabelaisien retroussant le coin de cette lèvre calleuse...

»

Voilà du pittoresque... Le chiffonnier pourtant n'avait pas toujours

cette physionomie truculente , et sa prétendue philosophie n'était

le plus souvent que dans l'imagination des auteurs qui parlaient de

lui. Pauvre diable de chiffonnier, a-t-il assez servi aux gens de lettres,

et aux moralistes ?...

Janin, moins lyrique que Gautier, le décrit à son tour

:

« C'est, dit-il, un être au port grave, solennel, muet,

qui dort le jour, qui vit la nuit, qui travaille, qui spécule

la nuit ; c'est le dernier être de la création qui fasse

justice de tout ce qui se dit ou s'imprime dans le monde. Le chiffonnier

est inexorable comme le destin. Il attend : mais quand le jour du croc

est venu, rien ne peut retenir son bras, tout un monde a passé

dans sa hotte. Les lois de l'empire, dans cette hotte immense, courent

rejoindre les décrets républicains. Tous nos poèmes

épiques depuis Voltaire y ont passé. La hotte du chiffonnier

c'est la grande voirie où viennent se rendre toutes les immondices

du corps social... Le chiffonnier est mieux qu'un industriel, le chiffonnier

est un magistrat, magistrat qui juge sans appel, qui est tout à

la fois le juge, l'instrument et le bourreau... »

Ainsi, la description du chiffonnier, ce prétendu philosophe,

était surtout pour les écrivains une occasion facile de

philosopher.

A vrai dire, le chiffonnier se souciait fort peu de l'honneur qu'on

lui faisait en lui attribuant tant de réflexions morales sur

la vanité de toutes choses. Quand il allait la nuit par les rues,

projetant sur les pavés la lueur de sa lanterne, ou fouillant

de son croc la fange des ruisseaux, il y a gros à parier qu'il

ne pensait à rien ou que, du moins, il ne pensait pas à

épiloguer dans son for intérieur sur chacune de ses trouvailles.

Les réflexions qu'il eût pu se faire fassent devenues à

la fin singulièrement monotones.

Elles se fussent résumées dans ces deux vers de la ronde

fameuse qui se chantait dans un drame intitulé la Fille des

Chiffonniers :

Tout s'use et s'efface

Et n'est plus que chiffon.

***

Mais on conçoit que la littérature

ait volontiers exploité le personnage. Il était pittoresque,

un peu étrange et mystérieux. Misérable, il restait

libre cependant. On reculait devant son aspect sordide et l'on était

attiré par cette fierté dans la misère. «

Il y a dans cette profession de chiffonnier, disait un écrivain,

je ne sais quel mélange d'indépendance fantasque et d'humilité

insouciante, je ne sais quoi d'intermédiaire entre la dignité

de l'homme libre et l'abaissement de l'homme abject ; il y a dans ces

contrastes enfin, quelque chose qui intéresse, captive et fait

penser. »

Si tous les chiffonniers ne sont pas forcément des philosophes,

il y en eut au moins un naguère qui philosopha par les rues tout

en besognant de son crochet. Ce chiffonnier fut célèbre

parmi les noctambules vers 1850. Il s'appelait de son vrai nom Liard

et était connu dans la corporation sous le prénom de Christophe.

C'était apparemment un déclassé. Il était

instruit et ne manquait pas d'une certaine éloquence débraillée.

Ses confrères l'avaient surnommé le Philosophe, parce

qu'il discourait volontiers et qu'il discourait bien. Beaucoup d'écrivains

du temps ont parlé de lui.

L'un d'eux, L.-A. Berthaud, qui décrivit les types et les aspects

pittoresques de Paris, disait de Christophe :

« C'est un homme à part au milieu des siens ; il est fier,

il ne s'enivre pas, il marche seul, il vit seul. Christophe tient à

la fois de Diogène et de Chodruc-Duclos. Les personnes qui ont

été à même de l'apprécier ont voué

à ce pauvre chiffonnier une estime spéciale... »

Les dessinateurs d'alors ont tous fait le portrait de Christophe. On

retrouverait dans le Charivari maints croquis dans lesquels

Traviès le représenta dans le double exercice de son métier

de chiffonnier et de philosophe.

« On rencontre souvent Christophe, dit encore Berthaud, allant

par les rues de paris, au milieu d'un groupe serré autour de

lui et prêtant l'oreille à ses étranges discours.

De sa main gauche, fortement nouée, il soutient sur son épaule

une large sac, et tout en pérorant avec ceux qui l'entourent,

il fait jouer à sa main droite le rôle du crochet qui lui

manque. Christophe a dû bien souffrir avant de dépouiller

sa dignité d'homme, avant de se retirer chez les chiffonniers.

Aussi, voyez, il raille, il accuse, il insulte les passants et les curieux;

et pourtant il fouille à pleins doigts le fumier sur lequel il

s'est établi. Quand il s'éloigne, il vous jette avec dédain

un ricanement magnétique dont les vibrations retentissent longtemps

dans votre sein et vous font mal... »

Christophe, vous le voyez, était bien le cynique, le moderne

Diogène, le chiffonnier selon l'imagination romantique. Il fut

en un mot la personnification typique du

chiffonnier suivant l'idée qu'on s'en faisait naguère.

Au surplus, Christophe n'est pas le seul déclassé qui

ait sombré dans la profession chiffonnière. Ce métier,

où l'homme garde du moins son indépendance, a dû.

attirer de tout temps bien des êtres qui, pour avoir rompu avec

les traditions de leur classe sociale, n'avaient pas perdu leurs instincts

de liberté.

M. Claretie a raconté naguère qu'il avait eu parmi ses

camarades de collège un brave garçon qui était

devenu chiffonnier.

« Je le voyais souvent, dit-il, ce bachelier devenu « biffin

» et j'étais allé un jour le visiter dans sa cahute...

Il y avait, dans sa chute, un peu de maladresse, des fautes sans doute

et beaucoup de malechance. Les « enfoncés » de la

vie parisienne ne sont pas tous des responsables. »

L'académicien eut la curiosité de connaître les

tribulations de la vie de son ancien condisciple et ses impressions

de coureur de tas d'ordures. Il le pria de lui en faire le récit.

Le chiffonnier y consentit.

« Il m'écrivit, dit M. Claretie, une centaine de pages

auxquelles il mit en grec une épigraphe de Sophocle : «

Nul mortel ne peut être déclaré heureux avant sa

mort ». Il ajoutait encore à cette citation d'Œdipe

Roi une citation du Dante, le classique : Lasciate ogni speranza...»

Ce biffin polyglotte, en chiffonnant dans les tas d'ordures n'avait

pas oublié ses humanités.

Dans son pittoresque livre, les Rois du Ruisseau, consacré

aux chiffonniers de Paris, M. Georges Renault raconte :

« J'ai connu des êtres bizarres parmi ces chiffonniers.

L'un d'eux avait été professeur d'histoire, un autre médecin-major.

Il n'y a pas encore longtemps, dans une réunion publique où

M. le docteur Hellet, maire de Clichy, développait des arguments,

un contradicteur se leva tout à coup - c'était un chiffonnier

- et s'écria :

« - Monsieur le maire, si vous êtes docteur en médecine,

je suis, moi, docteur en droit. »

Le même auteur rapporte encore l'anecdote suivante :

Un homme de lettres, voulant faire des études sur les chiffonniers,

avait pris le parti de s'affubler de leur costume et d'aller boire avec

eux. Une nuit, en pénétrant dans un de ces antres, il

aperçut au milieu de la salle et gravement assis devant une table,

un homme à la figure hâve et amaigrie, mais au regard perçant

et intelligent : cet homme était un chiffonnier. A la lueur d'une

chandelle fichée dans un goulot de bouteille et placée

à la gauche de cet être mystérieux, l'écrivain

vit successivement s approcher de la table des femmes, des enfants et

des hommes dont les vêtements déguenillés et bizarres

trahissaient à la fois la misère et le métier.

A chacun d'eux, le chiffonnier adressait des demandes, tâtait

le pouls, examinait la langue, et selon la gravité du mal, condamnait

son client au repos ou lui donnait une ordonnance écrite sur

un morceau de papier qu'il tirait de sa hotte.

Ce chiffonnier était un médecin, un authentique docteur

de la faculté de Paris, que les vicissitudes de la vie avaient

jeté dans la triste et pénible profession des biffins.

***

Le fameux arrêté de Poubelle enjoignant aux propriétaires

parisiens d'avoir dorénavant à faire usage de boîtes

en métal dans lesquelles les locataires devraient déposer

les ordures ménagères porta un coup terrible à

la profession des chiffonniers. C'était en 1884. Les Parisiens

se rappellent à coup sûr combien cet arrêté

déchaîna de colères. On crut que c'était

la mort du biffin. Mais le biffin résista. N'était-il

pas accoutumé depuis des siècles à lutter contre

les exigences de la police et les mille petites tyrannies exercées

contre lui au nom de l'hygiène et de la sécurité

des rues ?

Cette date, cependant, marqua la disparition du chiffonnier solitaire,

du philosophe nocturne. On en vit de moins en moins dans les rues de

Paris. Mais la corporation, loin de disparaître, s'organisa et

se modernisa. Les chiffonniers, à présent, sont syndiqués

comme toutes les autres corporations, et leur syndicat veille jalousement.

au maintien de leurs privilèges.

Le chiffonnier, néanmoins, est aujourd'hui comme autrefois un

travailleur indépendant. Il est son maître, travaille quand

il veut et ne s'occupe ni du repos hebdomadaire ni de la durée

de la journée de travail.

Mais là, comme partout ailleurs, il y a une hiérarchie.

Parmi les chiffonniers, le « placier » est le personnage

important de la profession. Les placiers sont des commerçants

qui ont cheval et voiture. Chacun d'eux a sa « place »,

ou plutôt son quartier, avec le droit exclusif de visiter les

boîtes de tel à tel numéro d'une rue. Il arrive

le matin, aide le concierge à sortir les poubelles sur le trottoir,

fait son choix, empile ses trouvailles dans des sacs qu'il entasse sur

sa charrette, après quoi il file vers son logis au trot de son

petit cheval maigre. Et là il trie sa récolte avant de

la vendre au chiffonnier en gros. Le placier peut gagner jusqu'à

400 francs par mois. Après le « placier » vient le

« coureur ». C'est l'isolé de la corporation. Il

glane dans les boîtes après que le placier a passé

et emporte ce que celui-ci n'a pas voulu. Son gain est encore d'environ

5 francs par jour.

Puis viennent les « tombereautiers » qui chiffonnent dans

le tombereau même. Enfin les « secondeurs », divisés

en « gadouilleurs», qui vont dans les champs après

l'épandage des gadoues, et en « broyeurs », qui peuvent

entrer dans les usines de broyage et tenter de faire une dernière

récolte avant la destruction des ordures ménagères.

Tous ces travailleurs du chiffon sont en général de braves

gens. Ils ont le sentiment de solidarité corporative très

développé, non moins que l'esprit de famille. Il suffit

de parcourir leurs cités pour s'apercevoir que ce n'est pas chez

eux que sévit le fléau de la dépopulation.

Des vieilles traditions de leur métier, ils ont gardé

l'habitude de vivre sans se mêler aux autres travailleurs; Ils

se marient entre eux, se réjouissent entre eux ; ils sont un

peuple à part parmi le peuple.

Mais, s'ils évitent le contact des autres classes de la population,

cela ne les empêches pas d'être sociables ; et leur organisation

corporative témoigne assez qu'ils ne sont nullement hostiles

au progrès.

Ils font un rude métier et un métier utile en débarrassant

la grande ville de ses détritus ; et, si nous en croyons le Bulletin

municipal de la Ville de Paris, leur travail introduit chaque année

dans la circulation une somme qui atteint près de quinze millions.

Cela vaut bien, en somme qu'on les laisse vivre et travailler en paix.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 9 Octobre 1910