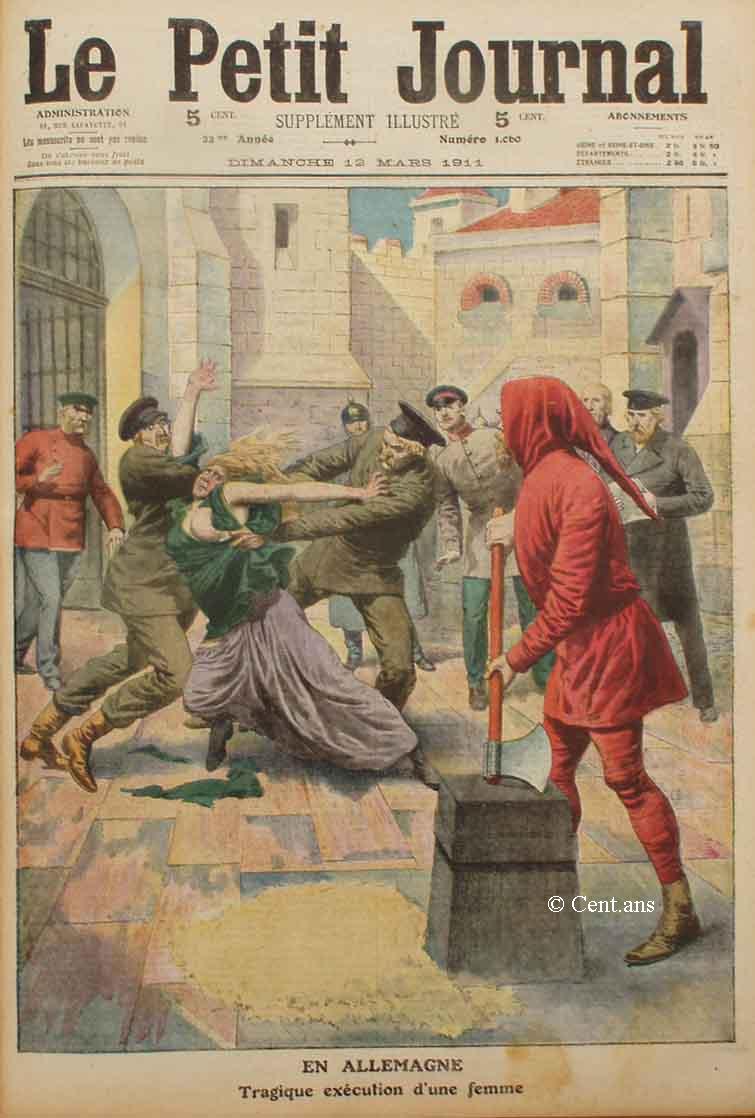

EN ALLEMAGNE

Tragique exécution d'une femme

Dans la prison d'Insterburg, une femme, convaincue

d'empoisonnement, devait être exécutée.

La malheureuse fut conduite au supplice seulement vêtue d'une

jupe, le buste insuffisamment couvert par une blouse qui lui avait été

jetée sur les épaules. C'est ainsi que, grelottante de

froid, pleurant à chaudes larmes, elle écouta la lecture

du jugement.

Mais lorsque les aides du bourreau voulurent la saisir, elle eut comme

une crise de folie et se jeta à terre en poussant des cris affreux

Pendant longtemps, elle opposa la résistance la plus acharnée

; finalement, les forces lui manquèrent. Les aides du bourreau

en profitèrent pour lui lier les mains derrière le dos.

On la coucha sur le billot, et le bourreau, énervé par

cette scène, abattit sa hache avec une telle force que la lame,

après avoir tranché la tête, resta fichée

dans le billot.

VARIÉTÉ

Propos de Carême

Abstinences et mortifications d'autrefois. - Le hareng, mets de carême. - Histoire de Guillaume Beukels. - Comment on punissait les mangeurs de viande sous le Grand Roi. - La tradition du carême dans toutes les religions.

Nous voici donc en plein carême... Vous

me direz qu'il n'y paraît guère : les abattoirs ne chôment

pas ; les boucheries, les charcuteries, les boutiques de marchands de

volailles ne sont pas moins achalandées qu'en temps ordinaire.

C'est que la pratique du carême est une tradition qui s'en va,

comme s'en sont allées tant d'autres traditions d'autrefois.

Au temps jadis, quand le carnaval était vraiment une époque

de folies et de bombances, le carême était tout naturellement

le correctif du carnaval.

Aux saturnales succédaient les jours austères ; aux festins

pantagruéliques le jeûne et l'abstinence.

Ainsi la vie d'autrefois était faite de contrastes.

A présent que le carnaval n'existe plus, le carême a presque

complètement disparu comme lui. Et plus rien, à cette

époque de l'année, ne vient modifier notre façon

de vivre.

Les théologiens, familiers avec l'histoire des origines du christianisme,

vous diront que le carême fut institué en souvenir des

quarante jours de jeûne que Jésus-Christ subit dans le

désert. Mais ils ajouteront à coup sûr que ce n'est

pas Jésus lui-même qui l'institua, car il s'éleva

toujours, au contraire, contre les jeûnes et les mortifications

exagérées que s'imposaient ses fidèles.

Au début, le carême n'eut point un caractère obligatoire.

Quelques chrétiens fervents s'avisèrent d'imiter le Maître

en jeûnant quarante jours comme lui, et l'Église encouragea

cette abstinence toute volontaire. Ce n'est qu'au septième siècle

seulement qu'elle imposa le jeûne durant les quarante jours qui

précèdent la fête de Pâques.

Les rigueurs du carême ne furent pas toujours acceptées

sans lutte. Du temps de Charlemagne, elles étaient si peu respectées

que a « l'empereur à la barbe fleurie » dut promulguer

contre ses sujets réfractaires aux douceurs de l'abstinence un

édit qui les menaçait de mort.

Plus tard, Luther et Calvin abolirent le carême et pourtant l'église

anglicane le maintint en dépit d'eux-mêmes, et pour une

cause assez typique d'ailleurs et qui n'a rien de religieux. L'Angleterre

étant un pays maritime et, par conséquent, peuplé

de nombreux pêcheurs, on craignit, en supprimant le carême,

de réduire la vente du poisson et de porter ainsi un coup funeste

industrie nationale.

Ainsi l'intérêt économique prima la volonté

des réformateurs.

On ne saurait imaginer avec quelle gravité les conciles d'autrefois

discutèrent à perte de vue sur les mille et une abstinences

édictées pendant le carême. Il est telles questions,

celles du « beurre » et des « oeufs », par exemple,

qui donnèrent lieu à des controverses sans fin.

Dans le principe, le beurre n'était pas permis. On devait assaisonner

les aliments avec de l'huile. C'était fort bien pour l'Italie

et le Midi de la France, où les oliviers poussaient en abondance.

Mais, dans les pays du Nord, l'embarras était grand. Le concile

d'Aix-la-Chapelle, en l'an 817, fut saisi de la question. Il décida

que l'huile végétale pourrait être remplacée

par « l'huile de lard », qui n'était autre chose

que la graisse. Mais le concile d'Angers ne partagea pas cette manière

de voir ; il eut des scrupules et condamna d'un seul coup l'huile de

lard, le beurre et le lait, obligeant ainsi les fidèles à

ne manger que leur pain sec et leurs légumes cuits à l'eau.

Les rois, alors, donnaient l'exemple et étaient les premiers

à s'incliner devant la discipline rigide.

Charles V, dont la santé était faible, supplia le pape

de lui accorder un adoucissement aux duretés de ce régime.

Le pape y consentit mais il demanda. l'attestation solennelle du médecin

et du confesseur du roi et il exigea, de lui, en retour de cette faveur,

un grand nombre d'aumônes et la fondation de plusieurs oeuvres

pieuses.

D'autre part, la reine Anne, duchesse de Bretagne, émue de la

détresse de ses paysans qui ne pouvaient, ni pour or, ni pour

argent, se procurer de l'huile d'olive, dépêcha un ambassadeur

auprès du souverain pontife, et obtint l'autorisation pour elle

et pour ses Bretons de remplacer l'huile par le beurre.

Ce fut la porte ouverte aux relâchements. Le beurre étant

autorisé, on tâcha d'obtenir les oeufs. Rome opposa d'abord

une résistance opiniâtre. Mais en 1555, le pape Jules III

se laissa fléchir. Et dès lors, la réjouissance

des oeufs de Pâques n'eut plus d'objet, puisqu'elle n'avait

été instituée qu'en souvenir des privations du

carême.

***

Comment eut-on pu vivre au moyen âge en temps de carême,

si l'on n'avait pas eu le hareng ?... Songez que les légumes,

à cette époque de l'année, sont rares ; que, d'autre

part, la pomme de terre était inconnue, ou plutôt dédaignée

des habitants des villes ; car il est maintenant prouvé que dès

le Xe siècle, les paysans de certaines régions françaises

connaissaient ce délicieux tubercule, le cultivaient et le consommaient.

En quoi ils étaient plus avisés que les citadins.

Le poisson d'eau douce ne manquait pas, mais il était d'un prix

fort élevé. Dans le livre de comptes de messire Jean de

Blois, l'un des plus puissants châtelains du XIVe siècle,

nous trouvons mention d'un brochet payé 10 sous, qui feraient

aujourd'hui 36 francs, et d'une lamproie flanquée de quatre anguilles,

payées 74 sous, c'est-à-dire, en monnaie moderne, 266

francs. A ce prix-là. vous pensez que tout, le monde ne pouvait

pas s'offrir du poisson à volonté.

Heureusement, il y avait le hareng, suprême ressource en temps

de carême.

Or, le hareng était fort abondant dans la mer du Nord, et, dès

l'aurore du IXe siècle, avant les invasions des Normands, les

pêcheurs de la Bretagne, de la Flandre, de la Zélande et

de la Frise en faisaient un grand commerce.

Les immenses quantités de harengs qu'ils rapportaient chaque

année de leurs campagnes de pêche faisaient la richesse

de ces pays. On vendait, comme un aliment exquis, ce poisson délicat,

dans toutes les contrées des Pavs-Bas, dans la Picardie, et jusque

dans l'Île-de-France. Mais comme on ignorait le moyen de le conserver

longtemps, c'était une primeur qui n'avait que sa saison.

Les harengs, qu'on pêchait alors étaient simplement salés,

ce qui permettait seulement de les conserver une quinzaine de jours,

temps suffisant pour les transporter assez loin dans l'intérieur

des terres.

Or, en l'an 1397, il arriva que la pêche du hareng fut si abondante

qu'on ne savait qu'en faire. Les pêcheurs de l'embouchure de l'Escaut

rentraient au port avec leurs bateaux surchargés et se lamentaient

à l'idée qu'il leur faudrait perdre la plus grande part

de cette pêche miraculeuse.

- Ah ! disaient-ils, si l'on pouvait conserver ce poisson, l'expédier

en Allemagne, dans le Midi de la France, quelle fortune ce serait pour

nous !

Un jeune pêcheur de Biervliet, nommé Guillaume Beukels,

les écoutait et songeait.

Depuis plusieurs années, il étudiait les moyens de conserver

le hareng ; il avait fait maintes expériences sans en rien dire

à personne; et, cette foi, il croyait bien tenir le secret tant

cherché.

Et il avait résolu d'expérimenter son procédé

de conservation et de l'éprouver à ses risques et périls

avant de le communiquer à ses camarades.

Donc, tandis que les autres pêcheurs vendaient les produits de

leur grande pêche lui garda les siens et emmagasina d'énormes

quantités de harengs. Il déclara qu'il faisait, un essai

pour le bien général qu'il ne vendrait que trois mois

plus tard et que, s'il réussissait dans son expérience,

tous les pêcheurs, ses concitoyens, connaîtraient, pour

la saison prochaine, une découverte qui ne manquerait pas de

les enrichir.

Je vous laisse à penser si cette déclaration excita l'émotion

générale sur les rives de l'Escaut. Ceux qui connaissaient

Guillaume Beukels avaient confiance dans son expérience. Quelques-uns

riaient de lui et le blâmaient de perdre ainsi de gaieté

de coeur tous ces harengs dont il eût pu tirer, malgré

le bon marché, un profit assez considérable, et que, bientôt,

il serait forcé de rejeter à la mer.

Guillaume laissait dire. Les trois mois écoulés, il ouvrit

ses magasins. Ses harengs étaient dans un parfait état

de conservation. Dans chaque maison du village de Biervliet, l'ingénieux

pêcheur fit remettre un des poissons conservés suivant

sa méthode. Les sceptiques furent ainsi confondus ; les autres

purent se féliciter d'avoir eu confiance.

Et Guillaume Beukels, ayant assemblé les pêcheurs, tint

parole et leur dévoila son procédé.

Ce procédé est celui qu'on emploie toujours depuis lors

pour conserver le hareng.

Aussitôt que le poisson est sorti de l'eau, le caqueur lui coupe

la gorge, en tire les entrailles, laisse les laites et les oeufs, les

lave en eau douce, et lui donne la sauce, en le mettant dans une cuve

pleine d'une forte saumure d'eau douce et de sel marin où il

demeure douze à quinze heures. Au sortir de la sauce, on le «

varaude », on l'écaille, si vous l'aimez mieux. Une fois

varaudé, on l'encaque, bien couvert au fond et par dessus d'une

couche de sel. C'est là ce qu'on appelle le hareng blanc, .le

hareng salé, et quelquefois, dans le commerce, le hareng peck.

Pour le hareng qui doit être saur et fumé, on le laisse

le double de temps dans la sauce ; on le brochette, c'est-à-dire

qu'on l'enfile par la tête à de menues broches de bois

; on le pend dans des cheminées faites exprès qu'on nomme

« roussables » ; on fait dessous un peu de bois vert qui

donne beaucoup de fumée et peu de flamme. Le hareng reste dans

le roussable jusqu'à ce qu'il soit suffisamment saur et fumé,

ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures.

Guillaume Beukels fit par ce procédé la fortune de ses

compatriotes en même temps que la sienne. Il mourut en 1449, sans

avoir jamais quitté la profession qu'il avait créée

et enrichie. Les pêcheurs de son pays n'oublièrent pas

ce qu'ils lui devaient et élevèrent un monument sur sa

tombe.

Collin de Plancy, dans ses « Légendes des origines »,

auxquelles nous empruntons quelques traits de cette histoire, rapporte

qu'en l'an 1536, l'empereur Charles-Quint visitant les travaux fortifiés

des côtes de la Flandre zélandaise, accompagné de

toute sa cour, demanda au pilote qui le guidait ce qu'il y avait à

voir par là.

- Sire, répondit l'homme, il y a à voir, à Biervliet,

une grande chose : le monument de Guillaume Beukels.

En prononçant ce nom, le marin ôta son chapeau goudronné.

Une vive expression de respect animait son visage.

- Qui est ce Beukels ? demanda Charles-Quint.

Le pilote rougit ; il semblait peiné de la question. Il ne concevait

pas qu'on pût ignorer un nom si vénéré.

- Sire, répondit-il, avec une certaine solennité, Guillaume

Beukels est l'homme qui inventa l'art de saler, de parfumer et d'encaquer

le hareng.

Il a fait la richesse de la Flandre et de la Hollande, répondit

gravement Charles-Quint. Honneur aux hommes utiles ! Nous irons saluer

la mémoire de Guillaume Beukels.

Et l'on vit dans le petit cimetière de Biervliet le puissant

empereur, suivi de toute sa cour, s'incliner sur la tombe d'un modeste

pêcheur.

***

C'est donc à Guillaume Beukels que nos aïeux durent de pouvoir

manger à leur faim pendant le carême. On faisait de harengs

une consommation formidable. Au XVe siècle, dans un château

de Flandre, on mange trois mille harengs pendant la période du

carême.

A Paris, sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, le hareng, en carême,

est sur toutes les tables. C'est qu'on n'a guère autre chose

à se mettre sous la dent. Les ordonnances sont d'une extrême

sévérité. Défense de manger gras sous peine

d'être appréhendé ou, tout au moins, condamné

à l'amende.

Dans son étude sur « le Carême sous l'ancien régime

», le docteur Cabanès rapporte maints traits de cette sévérité.

Il était interdit « à toutes personnes, de quelque

qualité, conviction ou pays qu'elles soient » de porter

ou de conduire à Paris « aucuns bestiaux ni viande vive

ou morte, volaille ni gibier, soit par terre ou par eau ».

Le 28 avril 1659, une sentence du Châtelet condamnait un sieur

Gardy à être attaché au carcan, devant le Grand

Châtelet, « avec une fressure de veau pendue au col, puis

à être réintégré en prison »,

pour avoir vendu de la viande publiquement pendant le Carême.

Louis XIV avait même établi l'inquisition à domicile,

et la police avait le droit de pénétrer partout, aussi

bien dans les hôtels des ambassadeurs, des princes et des seigneurs

de la cour, que dans les auberges et hôtelleries, pour y saisir,

s'il y avait lieu, toute viande de boucherie ou de gibier qu'on y recelait.

Notons, en terminant, que la coutume du carême se trouve dans

presque toutes les religions. Les juifs n'ont que six jours de jeûne

obligatoire, mais ils doivent rester jusqu'à vingt-quatre heures

sans manger

Le carême des mahométane dure l'espace d'une lune : c'est

le Ramadan chez les Turcs et le Moharrem chez les Persans. Mais les

sectateurs du Phophète ne jeûnent que le jour et se rattrapent

en fêtes et bombances, dès que le soleil est couché.

Dans l'inde, le jeûne accompagne toute les pratiques des fakirs.

Il n'est pas rare de rencontrer des fanatiques capables de rester huit

et dix jours sans prendre la moindre nourriture. Au Thibet, les pénitents

bouddhistes, soumis aux longs jeûnes n'ont pas même le droit

d'avaler leur salive, ce qui entraîne pour eux non seulement l'interdiction

de manger et de boire, mais encore la défense de parler...

Quel dommage qu'on ne puisse en France imposer pareille abstinence à

tant de politiciens bavards et goulus, qui se laissent si volontiers

entraîner par « la chaleur communicative des banquet ! »

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 12 Mars 1911