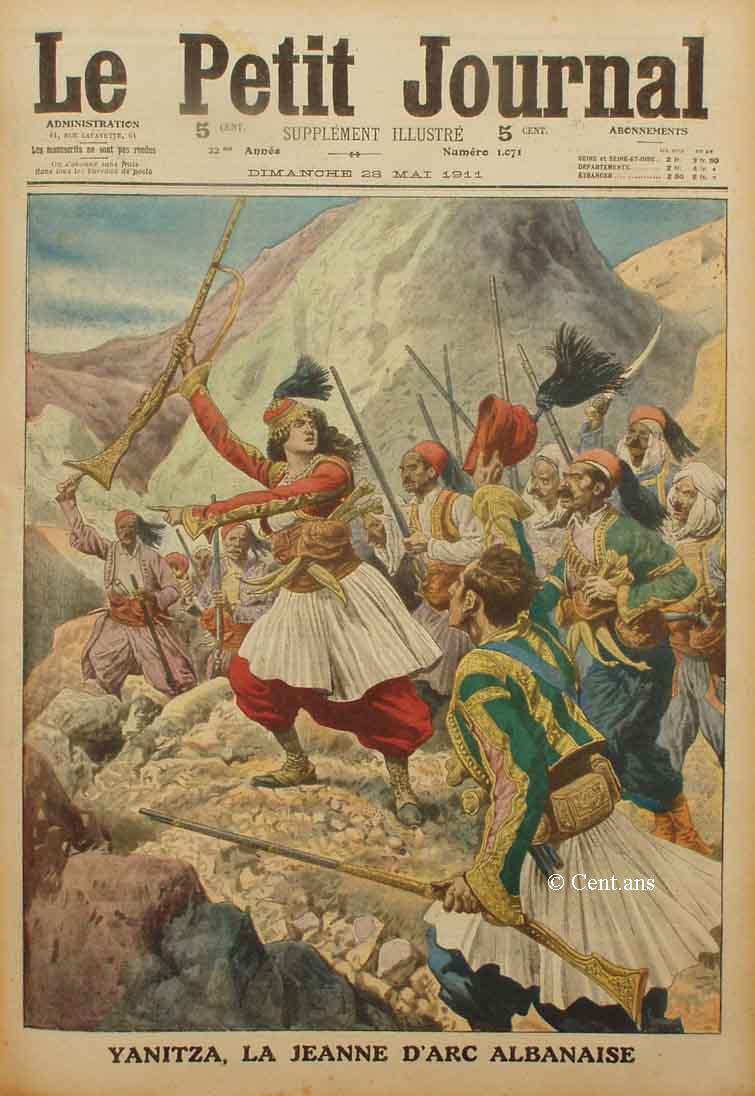

YANITZA, LA JEANNE D'ARC ALBANAISE

Une guerrière vient de se révéler

dans l'insurrection albanaise.

Yanitza (Jeanne) Martinay est la fille d'un chef de clan. Son père,

ayant trouvé la mort dans une rencontre récente, le fils

aîné était appelé à lui succéder.

Mais l'héritier du noble albanais est un enfant de huit ans.

Que faire ?

- Suivez-moi ! s'écria Yanitza, après avoir réuni

les soldats de son père, je vous conduirai à la gloire.

Et la Jeanne d'Arc albanaise, âgée de 22 ans, s'élançait

vers l'ennemi.

Yanitza est grande et forte. Sa beauté séduit les insurgés.

Armée d'un vieux fusil incrusté d'argent et d'ivoire,

elle dirige les opérations, avec une audace rare.

Et, ces jours derniers, on la vit, à la tête du parti d'insurgés

qu'elle commande, attaquer les redoutes ottomanes et mettre en fuite

les troupes du sultan.

VARIÉTÉ

Les Émules de Jeanne d'arc

A propos d'une guerrière albanaise.-Les Amazones. - Emilie Plater, l'héroïne de l'insurrection polonaise. - Les femmes du Transvaal. - Une Jeanne d'Arc, chinoise.

On signalait dernièrement parmi les insurgés

mexicains la présence d'une femme ; on signale aujourd'hui une

autre guerrière parmi les insurgés albanais.

Et c'est un fait remarquable que, chez toutes les nations, dans tous

les soulèvements populaires, dans toutes les guerres nationales,

chaque fois qu'il s'est agi de défendre la patrie, la foi ou

d'intégrité du foyer, il s'est trouvé des femmes

pour prendre part à la lutte et, parfois même, pour diriger

la résistance.

Sans parler des innombrables femmes que le goût des aventures

précipita aux armées, tenons-nous en à celles dont

le seul patriotisme inspira l'ardeur belliqueuse, à celles que

l'amour du pays arracha à leur famille, pour les transformer,

non point seulement, en guerrières, mais en inspiratrices d'héroïsme,

à celles qui furent, en un mot, les véritables émules

de Jeanne, la bonne Lorraine.

On en rencontre chez tous les peuples et dans tous les temps. Il en

est même dans la légende.

Du lointain des temps préhistoriques, ces noms sonores sont venus

jusqu'à nous : Penthésilée, Thomyris, Ménélippe,

Sphione. Ont-elles vraiment existé, ces femmes belliqueuses qui,

pour mieux tirer de l'arc, se mutilaient le sein droit ; ou ce mythe

n'est-il que le fruit de l'inépuisable imagination des anciens

?

Quoi qu'il en soit, la fable des amazones tient une large place dans

la mythologie et dans l'art de la Grèce antique. Les sculpteurs

nous les ont représentées, ces farouches guerrières,

aussi belles qu'indomptables, et leurs luttes contre les héros

et les hommes ont inspiré les plus grands artistes.

Nous les retrouvons aussi dans les mythologies orientales, dans les

traditions de l'Inde ancienne, dans celles du Siam, où, de nos

jours encore, le roi possède un bataillon sacré d'amazones.

Les Scythes eurent leurs amazones ; et les Walkyries des mythologies

scandinaves sont leurs soeurs.

Enfin, dans les temps modernes, tout près de nous, nos soldats

n'ont-ils pas trouvé, au Dahomey, les amazones de Behanzin, défendant

leur pays et leur maître avec une énergie désespérée

?

C'est pour défendre la foi qu'au temps des Croisades, suivant

ce que nous rapporté l'historien byzantin Cinname, les femmes

nobles de France et d'Allemagne suivirent l'empereur Conrad, en Palestine,

et formèrent un corps spécial sous le commandement de

la plus intrépide d'entre elles. Quels étaient les noms

de ces femmes ? Nul ne le sut Elles étaient toutes bardées

de mailles, comme les chevaliers ; celle qui les conduisait avait une

armure éclatante, et les soldats l'appelaient la « dame

aux jambes d'or ».

Combien d'autres, après elles, se sacrifièrent et prirent

les armes pour le salut de leur Patrie !

Ce sont les femmes de Bohême, qui combattent sous Vlasto pour

la liberté de leur pays ; ce, sont les amazones de la Floride,

qui se dressent, en 1540, contre l'invasion espagnole et tiennent en

échec les troupes aguerries de Fernand de Soto ; ce sont les

guerrières du Nizam, qui défendent le Deccan contre les

Anglais... Et, si nous rentrons en France, c'est une longue et glorieuse

théorie d'héroïnes qui, à toutes les époques,

nous apparaissent, montées sur leur cheval de bataille.

Avec Jeanne d'Arc, l'une des plus pures gloires féminines dont

s'illustre notre histoire est celle de Velléda, cette prêtresse

gauloise qui souleva toute une région de la Gaule contre la puissance

romaine et fut, pour l'amour de son pays, sacrifiée et traînée

en esclavage à Rome.

N'est-ce pas aussi une admirable figure d'héroïsme que celle

de Boadicée, cette reine des Icènes (peuple puissant de

la Grande-Bretagne) qui, chassée par l'invasion romaine, fomente

la résistance et fait honte de leur faiblesse à ses sujets

qui tremblent devant les conquérants :

« Vaincre ou périr, s'écrie-t-elle... A vous, hommes,

de voir si vous voulez imiter une femme ou si vous préférez

vivre esclaves !... »

***

C'est surtout dans les grandes crises nationales, à l'heure où

l'invasion étrangère menace l'existence même de

leur pays que le patriotisme des femmes s'exalte et donne souvent aux

hommes l'exemple salutaire.

Dans ce genre, un des plus beaux exemples de dévouement à

la patrie donné par une femme est celui de la comtesse Emilie

Plater, l'héroïne de l'insurrection polonaise de 1821.

Qui se souvient aujourd'hui d'Emilie Plater ? Son nom fut pourtant alors

illustre dans le monde entier. Il s'est effacé depuis comme le

souvenir même du malheureux pays qu'elle défendit avec

toute la passion de son patriotisme, avec toute la force de son désespoir.

Dans son livre sur « les Amazones », M. Paul Lacour a conté

son héroïque histoire. Il rapporte que, toute jeune encore,

au château de Lixna, en Livonie, qu'habitait sa famille, Émilie,

un jour, découvrit, au fond d'une armoire, un pauvre vieux livre

recouvert d'un parchemin usé. C'était une vie de Jeanne

d'Arc. La. jeune fille lut et relut l'épopée de la Pucelle

avec une admiration fiévreuse.

Dès lors, Jeanne, sainte image de la Patrie, est sa patronne.

« Elle lui voue un culte, et rassemblant comme un collectionneur

passionné, toutes les gravures qui mettent en scène l'héroïne

française, elle en décore les murs de sa chambre, la transforme

en une sorte de chapelle consacrée à la Vierge de Domrémy.

« Excitée définitivement à l'action par un

tel exemple, elle s'y prépare ardemment. Les exercices violents,

le maniement du cheval et de l'épée deviennent ses passe-temps

favoris. Ce sont chaque jour des chevauchées à grande

allure par les sentiers des montagnes qui bordent la Dwina, par ces

mystérieuses forêts où chantent et où parlent

les arbres, et les oiseaux. Ils lui disent qu'un souffle de révolte

passe sur les peuples asservis, que le moment, de se dévouer

approche... »

A ce moment, l'Europe entière se passionne pour la cause des

Hellènes soulevés contre le joug dès Turcs. Là-bas,

une héroïne joue son rôle glorieux, une héroïne

bien oubliée, elle aussi. Elle s'appelait Bobolina. Femme d'un

armateur de Spetzia assassiné par les Turcs, elle avait juré

à ceux-ci une haine éternelle. Lorsqu'éclata la

guerre, elle arma trois vaisseaux pour soutenir la cause des Grecs.

Elle assista au siège de Tripolitza, concourut au blocus de Nauplie,

combattit à Missolonghi avec un courage égal , à

celui des plus vaillants guerriers.

Émilie Plater, dans son château livonien, suivait de loin

les péripéties de la guerre turco-grecque. La conduite

de l'héroïne enflammait son ardeur

« Les hommes, s'écriait-elle, font leur devoir et n'affrontent

que la mort. Bobolina fait davantage, puisqu'elle brave l'opinion. Elle

aussi, bientôt, allait braver l'opinion.

La révolution polonaise éclata le 29 novembre. Les Lithuaniens

l'attendaient et l'espéraient. Ils étaient prêts

à tendre la main aux Polonais.

Émilie se mit immédiatement en campagne. Elle s'en fut

à travers les villages prêcher aux paysans, qui la connaissaient

et l'aimaient, l'évangile de la Liberté. Puis elle partit

pour Wilna ,demander des instructions au Comité directeur de

l'insurrection. On refusa de là recevoir et de l'entendre.

Alors, elle s'en revint, bien décidée à agir seule

et à faire éclater la révolution au coeur de la

Livonie et de la Russie blanche.

Ayant coupé ses cheveux et revêtu des habits d'homme, elle

monte à cheval et se dirige avec une faible escorte sur le village

de Dousiaty, où elle est attendue.

« C'était un dimanche, dit M. Paul Lacour. La vue de la

jeune amazone transporte d'enthousiasme toute la population.

On l'acclame, on la suit, on l'escorte, car, ayant pris en main le drapeau

national, elle harangue la foule. D'une voix chaude et pénétrante,

elle parle au coeur de ces braves gens. Se laisseront-ils plus longtemps

persécuter, accabler d'impôts, priver de leurs enfants

qu'on arrache à la famille, dès qu'ils deviennent des

hommes, pour les courber sous là joug barbare du despotisme ?...

« Aux accents de cette parole vengeresse, la colère étincelle

dans les yeux, rugit dans les âmes les plus pacifiques. De chaque

paysan, la haine réveillée fait un révolté,

un soldat armé, qui d'une faulx, qui d'une pique. Plusieurs ont

des fusils. Tous se groupent autour d'Émilie : ils ne veulent

pas d'autre chef que cette frêle créature ; et, à

côté d'elle, avec elle, ils demandent à combattre

pour la cause sainte de la Patrie... »

La campagne commence. Successivement, Émilie Plater et ses partisans

mettent en déroute une compagnie puis un régiment russe

envoyés contre eux. Mais bientôt une véritable armée

arrive avec du canon. Repoussée, dispersée, l'héroïque

troupe est obligée d'abandonner les villages conquis.

Émilie, alors, gagne l'armée polonaise. La renommée

de ses hauts faits l'y a précédée. Malgré

le mauvais vouloir des chefs, on l'accueille, car les soldats la connaissent

et sa présence leur apparaît comme un gage de victoire.

Elle excite, en effet, parmi eux, une chevaleresque émulation

génératrice d'actions héroïques.

Mais que peut la vaillance des troupes contre l'incapacité des

généraux ?... On sait combien les chefs polonais furent

alors au-dessous de leur tâche. Le général Chlapowski,

sous les ordres duquel Émilie est venue prendre du service, ne

voit pas tout le parti qu'il pourrait tirer de la présence de

cette femme héroïque parmi ses soldats. Il tente de la décourager,

lui conseille de quitter l'armée, de prendre un repos bien gagné

après tant de fatigues.

« Ma vocation est d'être soldat, lui répond l'héroïne,

tant que la Pologne demeurera asservie. Ce n'est pas à l'heure

où grandit le danger que je puis songer à me séparer

des défenseurs de ma patrie. »

Force est aux généraux de s'incliner devant cette volonté.

On donne à Émilie le commandement d'une compagnie. A Kowno,

elle fait des prodiges de valeur. Mais les défaites succèdent

aux défaites. L'armée recule devant les Russes vainqueurs

; et l'héroïne, déçue dans sa fière

espérance de délivrer son pays comme la vierge de Domrémy,

sent que désormais tout effort est vain. Elle lutte jusqu'au

bout, cependant ; et, quand Chlapowski entraîne ses soldats vers

la frontière prussienne, elle refuse de s'associer à sa

fuite honteuse et quitte l'armée après avoir violemment

reproché au général l'indignité de sa conduite.

Presque seule, elle franchit le Niémen, réussit à

traverser les lignes moscovites, et va échouer, malade, mourant

de faim, dans la maison d'un garde forestier où, reconnue ou,

du moins, soupçonnée d'être la jeune héroïne

dont parle toute la Pologne, elle est entourée des soins les

plus diligents.

Peu de temps après, elle apprenait que l'insurrection était

définitivement vaincue. Cette nouvelle hâta sa fin.

« La seule idée du dévouement à la patrie

avait fait battre son coeur de vierge, dit M. Lacour ; ce dévouement

étant devenu inutile, ce coeur cessa de battre. Émilie

mourut donc sans regret de la vie, tenant en ses bras défaillants

ses armes vaines, et demandant qu'on les mît dans sa tombe. »

Telle fut la fin de cette femme héroïque, « digne

émule de notre Jeanne d'Arc, dont elle avait l'âme ardente

et la foi invincible. »

***

On trouve dans les guerres contemporaines plus d'un exemple de ces dévouements

féminins à la patrie.

En 1870, que de femmes françaises supportèrent, comme

l'a dit Victor Hugo, toutes les atrocités de la guerre :

La famine, l'horreur, le combat sans rien voir

Que la grande patrie et que le grand devoir.

Au Transvaal, on sait quelle fut l'oeuvre de

ces femmes boers dignes compagnes des héros de l'indépendance

sud-africaine.

Quand la guerre fut finie, le général Dewet leur disait

: « Il y a longtemps que nous aurions été obligés

de renoncer à la lutte, ô femmes, si vous ne vous étiez

pas montrées si fidèlement attachées à la

patrie ».

Les unes firent le coup de feu auprès de leurs maris, telle la

femme du général Joubert, celle que les Boers appelaient

« la Tante ». Elle maniait le fusil aussi bien que les meilleurs

tireurs et, plus d'une fois, les ennemis de son pays éprouvèrent

son adresse.

Les autres se consacrèrent aux soins à donner aux blessés,

ou au ravitaillement de l'armée. Toutes firent preuve du plus

ardent patriotisme.

Je retrouve le texte d'une lettre d'une jeune fille afrikander publiée

alors par un journal du Transvaal. C'est une page admirable d'abnégation

et d'ardent patriotisme :

« Frères, frères, écrivait-elle, je ne suis

qu'une faible jeune fille afrikander mais le sang bout dans mes veines.

» Quels sont alors les sentiments qui doivent vous agiter, vous

autres hommes ! Partez donc avec votre courage et défendez nos

droits de toutes les forces que Dieu vous donne. Aussi longtemps qu'il

vous les accordera, combattez pour la liberté et le droit ; avec

Dieu à votre tête, il vous réservera la victoire.

» Mon père et mon frère, deux êtres qui me

sont chers, sont partis vers les champs de bataille et peut-être

- que Dieu veille sur eux - ne reviendront-ils pas ! Je me consolerai

pourtant à la pensée qu'ils ont sacrifié leur vie

pour le droit et la liberté, qu'ils ont cru à la promesse

du Seigneur d'être le vengeur des veuves et le père des

orphelins.

» Donc, pères et frères, partez, avec courage, combattez

vaillamment pour le droit et la liberté, gardez le ferme espoir

en Dieu. Songez à ceux qui survivront et qui prieront pour vous.

»

Quand les femmes entendent ainsi leur mission, que ne peuvent faire

les hommes combattant pour la liberté de leur pays.

Dans la guerre russe-japonaise, on cita à maintes reprises le

nom de femmes engagées dans les régiments russes et qui

firent vaillamment leur devoir.

Lors de la dernière insurrection cubaine, une femme défendant

son foyer, la seniora Clava Santos se mit à la tête d'un

corps de partisans et battit les troupes du président Palma.

Même en Chine, où pourtant la population féminime

se désintéresse de toute question politique, on signalait

dernièrement une jeune agitatrice nommée Sieh-King-King,

qui parcourait le pays, ameutant le peuple, lui parlant de la patrie

dévastée et morcelée et invitant ses compatriotes

à « bouter » dehors les étrangers.

Qui sait si dans le soulèvement qui se produira fatalement quelque

jour, en Chine, contre les « Diables d'Occident », nous

ne verrons pas Sieh-King-King entraîner les populations fanatisées

et jouer le rôle de Jeanne d'Arc ?

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 28 Mai 1911