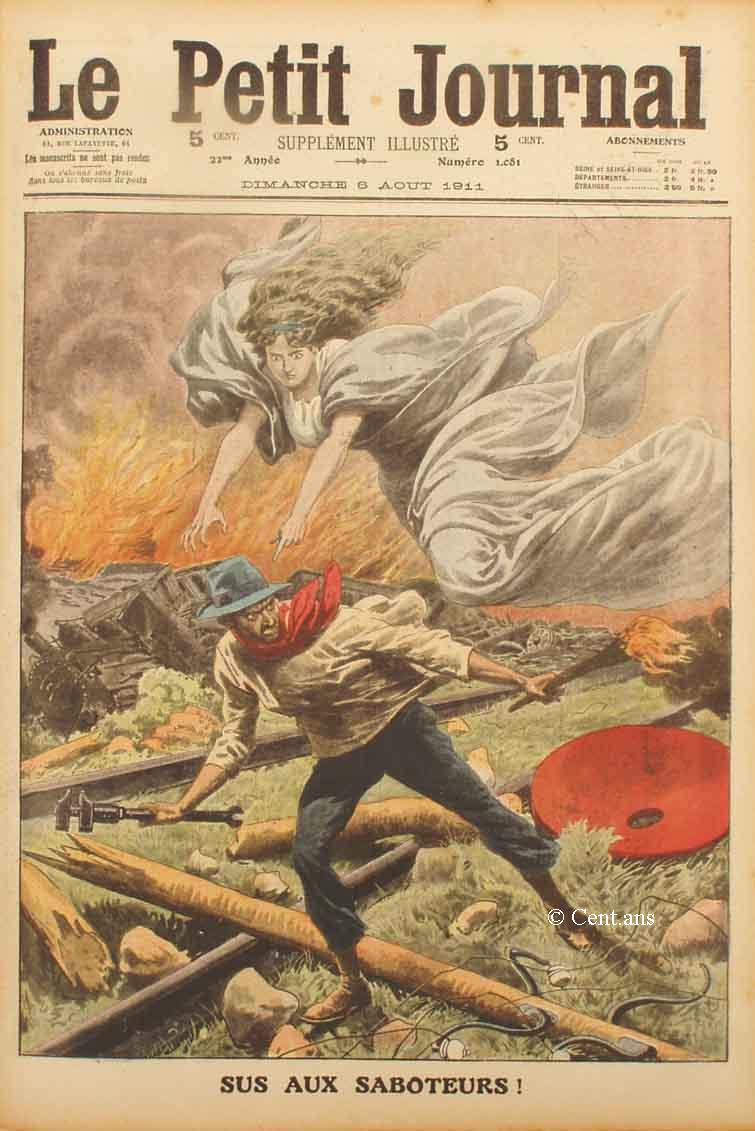

SUS AUX SABOTEURS !

Il n'est point de crime plus abominable et plus

lâche que celui du saboteur. Et, par une anomalie singulière,

il n'en est pas qui jusqu'ici ait joui d'une pareille impunité.

On nous répète sans cesse que le parlement va voter des

mesures de répression, et le parlement ne vote rien.

Au surplus, à quoi bon des lois nouvelles ? N'avons-nous pas

tout ce qu'il faut dans nos codes pour punir les gredins qui coupent

les fils ou déboulonnent les rails ?.. N'avons-nous pas la loi

de 1854 sur les chemins de fer, qui punit de travaux forcés «

la destructions des voies et tous autres actes connexes, de nature à

causer des déraillements » ? N'avons-nous pas les lois

contre les anarchistes votées pendant la période d'attentats

qui se déroula de 1891 à 1894 ?

Ces lois ont tout prévu. Elles punissent et très sévèrement,

et très justement, le sabotage et les provocations directes au

sabotage. Il ne s'agit donc pas de nous fabriquer de nouvelles lois,

mais bien d'appliquer celles qui existent.

L'opinion publique exige qu'on agisse énergiquement contre ceux

qui excitent au sabotage et contre ceux qui le pratiquent, et c'est

d'un coeur unanime que tous les honnêtes gens de France crient

: « Sus au saboteurs ! »

VARIÉTÉ

Comment nos pères accueillirent le choléra

Une maladie moderne. - Le choléra

à Paris en 1832. - Son arrivée en Carnaval.

Folie tragique. - La médecine impuissante. - Ne nous frappons

pas.

Le choléra dont on nous menace chaque

année et qui, espérons-le, ne viendra pas encore jusqu'à

nous cette fois, est, pour l'Europe du moins, une maladie moderne. Les

Français du Moyen Âge ne le connurent pas. Il est vrai

qu'ils avaient la peste, qui, à certaines époques, les

décimait régulièrement tous les deux ou trois ans

et faisait des ravages auprès desquels ceux que fait aujourdhui

le bacille virgule ne sont plus que de la Saint-Jean.

C'est en 1832 que nous eûmes la première invasion du choléra.

Jusqu'alors c'était un mal peu connu et peu étudié.

On en entendit parler en Europe pour la première fois en 1823

; il désola la Russie en 1830 et 1831 ; il envahit ensuite l'Allemagne

et l'Angleterre ; enfin, le 15 mars 1832, il entrait en France par Calais,

et le 26 mars il éclatait à Paris.

Rendons cette justice aux pouvoirs publics d'alors : ils n'avaient point

attendu que la maladie arrivât chez nous pour chercher les moyens

de se prémunir contre elle. En 1831, le gouvernement avait envoyé

en Pologne une commission médicale chargée de l'étudier.

En même temps, des commissions spéciales furent créées

à Paris avec mission de rechercher et de signaler toutes les

causes d'insalubrité pouvant favoriser la marche de l'épidémie.

Un médecin parisien, le docteur Poumiès de la Siboutie,

dont on a publié récemment les curieux Souvenirs,

raconte qu'il fit partie de l'une de ces commissions.

« Nous visitâmes l'une après l'autre, dit-il, toutes

les maisons de nos circonscriptions respectives. Ce que nous vîmes

ne peut s'imaginer : des maisons fétides, délabrées,

croulantes ; des logements privés d'air et de lumière

; des immondices partout. ; des enfants à demi-vêtus, en

plein hiver, de vêtements sordides ; partout la propreté

et l'absence complète de choses les plus nécessaires à

la vie. Nos rapports et nos procès-verbaux ont fait connaître

tous ces faits affligeants, dans les plus grands détails..»

Et, le médecin ajoute mélancoliquement :

« Selon sa coutume, l'administration a entassé ces documents

dans ses cartons. »

Manque d'hygiène, indifférence administrative ; Vous voyez

que nos pères étaient assez mal préparés

à affronter l'attaque du choléra...

Cette attaque, au surplus, ils ne la croyaient pas redoutable. Le choléra

fut accueilli sans émotion. On ne le prit pas au sérieux

tout d'abord. Henri Heine, dans ses Lettres de France, a constaté

le fait. La peinture qu'il fait de l'aspect de Paris et de l'état

des esprits au début de l'épidémie caractérise,

tristement cette imprévoyance.

« On s'était préparé avec d'autant moins

de soin contre le fléau, dit-il, qu'on avait reçu de Londres

la nouvelle qu'il n'avait enlevé que peu d'individus, proportionnellement.

On parut même, d'abord, avoir pris le parti de s'en moquer, et

l'on pensa que le choléra, ainsi que les grandes réputations,

se réduirait ici à peu de chose. Il ne faut donc pas trop

en vouloir à cet honnête choléra si, dans la crainte

du ridicule, il eut recours à un moyen que Robespierre et Napoléon

avaient trouvé efficace, et si, pour se faire respecter, il décima

le peuple. Par la grande misère qui règne ici, par l'immense

malpropreté qu'on y trouve ailleurs que dans les classes les

plus pauvres, par l'irritabilité du peuple, surtout par sa légèreté

sans bornes, par le manque total de dispositions et de mesures de prévoyance,

le choléra devait s'étendre avec plus de promptitude et

d'horreur qu'en aucun autre lieu...

C'est là, en effet, ce qui devait se produire. Mais le Français,

né jovial et malin, ne voulait pas y croire. Et, comme pour ajouter

au macabre de la situation, c'est en pleine saturnale qu'il accueillit

le choléra et qu'il s'ingénia à le narguer.

Depuis deux eu trois jours le fléau commençait à

manifester timidement sa présence lorsqu'arriva la fête

de la Mi-Carême.

« Comme il faisait beau soleil et un temps charmant, dit encore

Henri Heine, les Parisiens se trémoussèrent avec d'autant

plus de jovialité sur les boulevards, où l'on aperçut

même des masques qui, parodiant la couleur maladive et la figure

défaite, raillaient la crainte du choléra et la maladie

elle-même. Le soir du même jour, les bals publics furent

plus fréquentés que jamais ; les rires les plus présomptueux

couvraient presque la musique éclatante ; on s'échauffait

beaucoup au chahut, danse peu équivoque ; on engloutissait à

cette occasion toutes sortes de glaces et de boissons froides, quand

tout à coup le plus sémillant des arlequins sentit trop

de fraîcheur dans ses jambes, ôta son masque, et découvrit

à l'étonnement de tout ce monde un visage d'un bleu violet.

On s'aperçut tout d'abord que ce n'était pas une plaisanterie,

et les rires se turent, et l'on conduisit bientôt plusieurs voitures

de masques du bal immédiatement à l'Hôtel-Dieu,

hôpital central, où, en arrivant sous leurs burlesques

déguisements, le plus grand nombre moururent...

« Comme, dans le premier moment l'épouvante, on croyait

à la contagion et que les anciens hôtes de l'hôpital

avaient élevé d'affreux cris d'effroi. on prétend

que ces morts furent enterrés si vite, qu'on ne prit pas le temps

de les dépouiller des livrées bariolées de la folie,

et qu'ils reposent dans la tombe gaiement, comme ils ont vécu

. »

Le fléau eût tôt fait de changer en terreur cette

inconcevable insouciance. Il se répandit par la ville avec une

effrayante rapidité. Le 3 avril, le nombre des morts allait déjà

à plus de cent ; le 9, huit cent quatorze personnes périrent

; enfin, dix-huit jours après l'invasion de l'épidémie

(14 avril), on comptait douze à treize mille malades et plus

de sept mille morts.

***

Alors la peur succéda à l'indifférence. Et avec

la peur, vinrent les soupçons mauvais, les accusations folles.

Le peuple, d'abord avait accueilli l'épidémie avec scepticisme.

Il ne voulait pas y croire. On vit des gens protester par la débauche

contre la venue du fléau, le défier dans leur ivresse.

On accusait les médecins d'exagération. D'aucuns prétendaient

que le choléra n'était sorti tout armé de leur

imagination que pour leur permettre de faire fortune.

Et puis quand les décès succédèrent aux

décès, quand il fallut se rendre à la tragique

évidence, le peuple nia encore l'épidémie ; il

voulut ne voir dans l'amoncellement des morts que le résultat

des plus abominables combinaisons de la perversité humaine. On

parla d'empoisonnement des fontaines. Le bruit courut qu'un complot

avait été tramé contre la population indigente.

Des gens rôdaient par les rues, inquiets, cherchant partout les

empoisonneurs, épiant les gestes des passants. Cette panique

causa des crimes. De pauvres diables qui s'étaient trop approchés

des fontaines publiques payèrent cette imprudence de leur vie.

Henri Heine a dépeint quelques-unes de ces scènes tragiques.

« Nul aspect, dit-il, n'est plus terrible que cette colère

du peuple, quand il a soif de sang et qu'il égorge ses victimes

désarmées. Alors roule dans les rues une mer d'hommes

aux flots noirs, au milieu desquels écument çà

et là les ouvriers en chemise comme les blanches vagues qui s'entrechoquent;

et tout cela, gronde et hurle sans parole de merci, comme des damnés,

comme des démons.

» J'entendis dans la rue Saint-Denis le fameux cri « A la

lanterne ! » Et quelques voix, pleines de rage, m'apprirent qu'on

pendait un empoisonneur. Les uns disaient que c'était un carliste

et qu'on avait trouvé dans sa poche un brevet de lys. Les autres,

que c'était un prêtre et qu'un pareil misérable

était capable de tout. Dans la rue de Vaugirard, où l'on

massacra deux hommes qui étaient porteurs d'une poudre blanche,

je vis un de ces infortunés au moment où il râlait

encore, et les vieilles femmes tirèrent leurs sabots de leurs

pieds pour l'en frapper sur la tête jusqu'à ce qu'il mourût.

il était entièrement nu et couvert de sang et de meurtrissures

; on lui déchira non seulement ses habits, mais les cheveux,

les lèvres et le nez ; puis vint un homme dégoûtant

qui lia une corde autour des pieds du cadavre et le traîna par

les rues en criant sans relâche : « Voilà le choléra-morbus!

» Une femme admirablement belle, le sein découvert et les

mains ensanglantées, se trouvait là : elle donna un dernier

coup de pied au cadavre quand il passa devant elle ».

Et le poète allemand ajoute : « Qui a vu ces bacchanales

de sang et de mort ne les oubliera jamais. »

***

Cependant, de toutes parts, on cherchait les moyens de se garantir contre

le fléau.

« Dans l'espérance de se préserver, dit le docteur

Poumiès, chacun se munit abondamment d'aromates, de boites, de

flacons, de sachets, de drogues de toute espèce. Il y avait des

gens qui portaient dans leur poche une sorte de pharmacie. On vendait

des élixirs préservatifs, curatifs, de convalescence.

On plaça dans tous les endroits publics des vases remplis d'eau

chlorurée. Cette odeur de chlore nous poursuivait partout. Me

trouvant juré en 1832, je demandai au président de faire

enlever au moins une partie de ces vases placés en profusion

dans la salle d'audience. On ne pouvai pas respirer ; et j'ai toujours

pensé que l'abus du chlore dut occasionner bien des accidents...

»

Or, ainsi que l'observe fort justement un écrivain de l'époque,

« rien n'entretient la crainte comme une nomenclature de préservatifs

et de précautions ». Les médecins, titulaires de

la confiance administrative avaient publié leur charte de santé.

On la retrouvait partout, à Chaque pas qu'on faisait dans la

ville. Et chaque minute de ce régime préventif a ramenait

incessamment la pensée sur le danger qu'on voulait éviter.

L'attention générale se portait uniquement sur l'horrible

fléau.

« Chez soi, dit ce même écrivain, l'on avait à

remplir toutes les prescriptions médicales. Il fallait empuantir

sa maison pour l'assainir. On sentait partout le choléra dans

l'odeur sépulcrale du chlore. On le retrouvait dans la ceinture

de flanelle, dans les chaussettes de laine ; on s'habillait du choléra.

Dehors, vous le rencontriez embusqué. au vitrage de chaque boutique,

vous menaçant de son gigantesque nom, si vous n'entriez pas bien

vite acheter des flacons, des sachets, des gants, des pommades, des

bonbons, des gâteaux, du vin de rancio, du tabac ; que sais-je

? tout ce dont les magasins voulaient se dégarnir...»

Mais, à la vérité, on n'avait aucun moyen de se

préserver à coup sûr. La maladie était toute

nouvelle. On ne la connaissait pas. C'était pour la science médicale

un problème dont personne jusqu'alors n'avait. tenté de

rechercher la solution. On tâtonnait, et, pendant ce temps, le

fléau poursuivait ses ravages.

L'auteur des « Souvenirs d'un médecin de Paris »

constate en ces termes l'incohérence qui présidait à

la lutte contre la maladie :

« Il régnait une grande diversité de traitements

dans les hôpitaux comme dans la pratique particulière.

Le froid, le chaud, les calmants, les excitants furent employés

avec des succès et des revers à peu près égaux.

Tant que l'épidémie fut à sa période d'acuité,

le nombre des morts fut à peu prés le même, quels

que fussent les milliers de volumes écrits sur le choléra,

dans lesquels chacun préconise l'excellence de son traitement.

Un jeune médecin, fort instruit, envoyé dans un canton

pauvre, où tout manquait, gorgea ses malades d'eau froide à

laquelle il ajouta, suivant le cas, un peu de vin du pays et plus tard

un peu d'alcool. Il résulte de ses notes et observations tenues

avec une grande exactitude que, malgré la violence de la maladie,

il ne perdit pas plus de malades qu'ailleurs... »

Un point sur lequel tous les médecins étaient d'accord,

c'est qu'il fallait avant tout se garder d'avoir peur. Craindre le choléra,

disait-on, c'est le plus sûr moyen de l'attirer.

Et c'était là la première recommandation du médecin.

Quand la thérapeutique médicale est impuissante on se

rejette sur la thérapeutique morale.

Surtout, point de panique, disait la Faculté, point, de panique

et point de tristesse ; Il ne faut rien changer à la vie de Paris

; il faut que Paris travaille et s'amuse comme en temps normal.

Et Paris s'efforçait, de suivre l'ordonnance de ne point laisser

abattre son courage.

J'ai là, sous les yeux un article écrit par un journaliste

parisien en pleine période du choléra. Et cet article

nous dépeint la vie de Paris tandis que le fléau sévissait.

Les morts étaient innombrables, le deuil était sur la

ville et l'on essayait de penser à autre chose.

« Malgré les tristes pensées, les récits

désolants, les funestes rencontres, dit l'auteur de cet article,

rien n'était suspendu dans le mouvement des affaires, et l'on

affichait même chaque matin les plaisirs du jour. Les marchands

ouvraient leurs boutiques, les restaurants tenaient leur fourneaux allumés,

les cafés se contentaient d'ajouter le tilleul et la menthe à

leurs préparations habituelles ; les fiacres roulaient: les bourgeois

montaient leur garde, les journaux se remplissaient de discussions et

de nouvelles, la justice poursuivait son cours, la Bourse avait ses

mouvements de hausse et de baisse, la politique ses espérances

et ses mécomptes... »

L'auteur constate seulement qu'il y eut alors un certain fléchissement

dans le chiffre des mariages... On n'était plus assez sûr

de sa vie pour la lier à celle d'un autre. Mais, à part

cela, rien de changé.

« Toutes les industries allaient leur train comme pour ne pas

se désaccoutumer de produire. Mais un courage que l'on doit admirer,

c'est celui des théâtres. Il ouvraient leurs portes tous

les soirs, et là, devant un simulacre de public, plus attentif

peut-être à sa digestion qu'aux jeux de la scène,

il fallait que de pauvres comédiens, inquiets eux-mêmes

de leurs entrailles, ou frappés dans leurs affections, vinssent

débiter leur rôle; grimacer la gaité ou feindre

un autre trouble que celui dont ils étaient émus. Tout

cela pour qu'il ne fût pas dit que l'épouvante était

dans la citée...«

***

Voilà comment Paris, en 1832, accueillit

le choléra. A l'insuffisance des moyens médicaux, on remédia

par de la belle humeur.

Ce fut, à coup sûr, très beau. Mais cela n'empêcha

pas le choléra de faire, en six mois, 18.400 victimes sur une

population qui n'était alors que de 645,698 âmes, soit

plus de 23 décès par 1.000 habitants.

L'exemple de nos pères est sans doute bon à retenir, mais

si, ce qu'à Dieu ne plaise, un tel fléau devait fondre

sur Paris, nous aurions pour le recevoir autre chose que de la bonne

humeur. Nous aurions tout le formidable arsenal de notre hygiène

moderne.

Et le choléra serait bien audacieux s'il ne reculait pas devant

ces armes-là.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 6 Août 1911