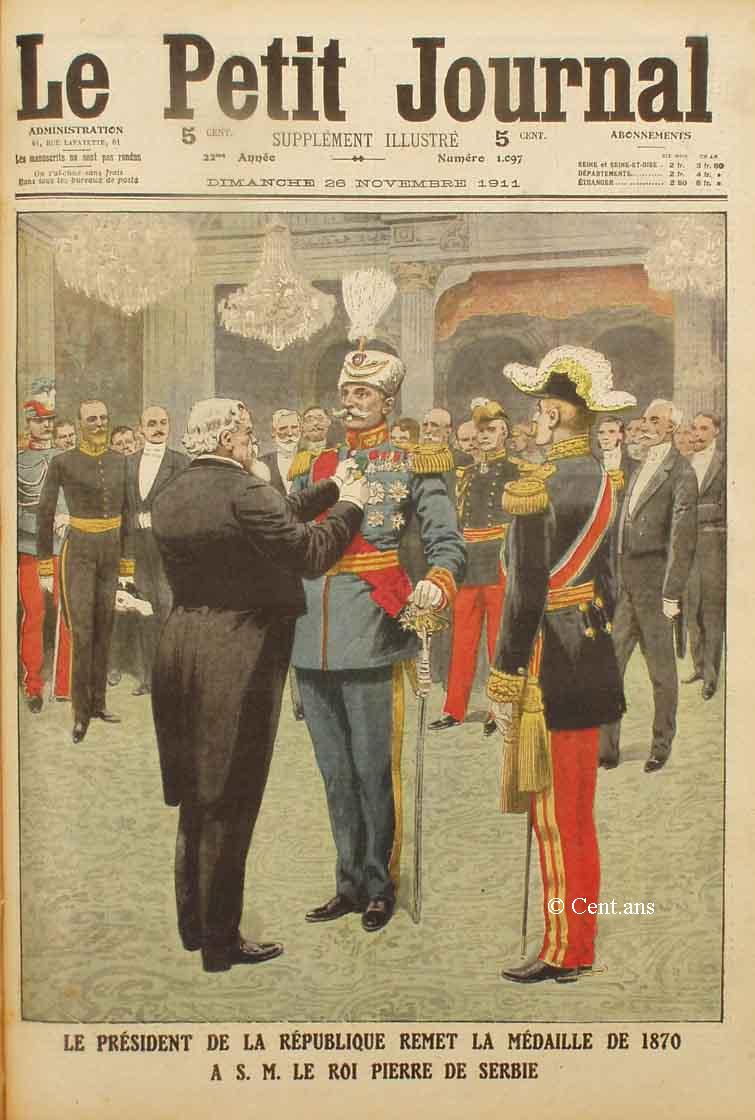

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

REMET LA MÉDAILLE DE 1870

A S. M. LE ROI PIERRE DE SERBIE .

Nos lecteurs verront dans notre « Variété

» quel fut le rôle joué en 1870, par le roi de Serbie,

qui n'était alors que le prince Pierre Karageorgevitch exilé

à Paris.

Le prince Pierre prit du service dans la Légion Étrangère

et servit, comme lieutenant, d'abord à l'armée de la Loire,

ensuite à l'État-major de la 1re division du 18e corps

à l'armée de l'Est.

Voici la lettre par laquelle, la guerre finie, il donna sa démission

au ministre. Nos lecteurs verront quel profond amour pour la France

y est exprimé.

« Bordeaux, le 6 mars 1871.

« Monsieur le Ministre,

« Lorsque la. guerre a éclaté, j'ai tenu à

honneur que ma carrière militaire débutât sous le

drapeau français, tant à cause de mes sympathies pour

la France que pour reconnaître l'éducation militaire que

j'avais reçue d'elle.

« Ancien élève de Saint-Cyr et de l'École

d'état-major, j'ai voulu combattre à côté

de mes anciens camarades.

« Engagé volontaire dans la légion étrangère,

j'ai été nommé officier le 25 septembre 1870 ;

c'est à ce titre que j'ai participé à toutes les

opérations de l'armée de la Loire. Puis j'ai été

attaché à l'état-major de l'armée de l'Est,

dans laquelle j'ai combattu jusqu'au moment où elle a passé

en Suisse, d'où je suis revenu pour me mettre à nouveau

à votre disposition.

« La gerre étant terminée aujourd'hui et des intérêts

de famille impérieux réclamant ma présence au milieu

des miens, j'ai l'honneur de vous prier, monsieur le ministre, de vouloir

bien accepter ma démission.

« Je ne vous l'aurais certainement pas adressée, si la

paix n'était pas signée et si l'on avait pu s'attendre

à une nouvelle campagne. « Je considérerai comme

un des plus précieux souvenirs de ma carrière le temps

que j'ai eu l'honneur de passer sous les drapeaux et, si je n'ai d'autre

souvenir de cette période que le grade qui m'a été

confié, la mémoire en restera néanmoins dans mes

traditions de famille, où l'on retrouve, depuis de longues années,

une fidèle affection envers la France à laquelle la Serbie

doit, surtout, depuis cinquante ans, la consolidation de son autonomie

et les meilleurs éléments de son indépendance.

« KARAGEORGES.»

Le premier exemplaire de la médaille de 1870 a été remis au roi de Serbie dès sa première visite à l'Élysée, et le souverain a tenu à porter sur sa poitrine, pendant toute la durée de son séjour à Paris, ce glorieux témoignage de la gratitude de la France pour les services qu'il lui a rendus.

VARIÉTÉ

Quelques pages de l'Histoire de Serbie

Kara Georges, le héros de l'indépendance. - La lutte de deux familles : les Obrenovitch et les Karageorgevitch. - Le roi boulevardier. - Tragédie de palais. - Un souverain qui combattit pour la France.

Demis un siècle, ce royaume de Serbie,

dont le souverain vient d'être l'hôte de la France, n'a

cessé d'être disputé par deux familles, les Karageorges

et les Obrenovitch.

Au début du. XIXe siècle, la Serbie était livrée

sans défense au joug des Turcs. La redoutable troupe des janissaires

occupait Belgrade et ce n'étaient que pillages et massacres.

Toute la noblesse serbe avait quitté les villes et les campagnes

pour se réfugier dans la province de Choumadia, massif montagneux,

couvert d'impénétrables forêts.

Là, tous ces patriotes ruinés par les exactions des Turcs

attendaient résignés le massacre suprême, décidés

à vendre chèrement leur vie. Eux, morts, c'en serait fait

à tout jamais de la Serbie, et Belgrade redeviendrait ville turque

comme elle l'avait été au temps du sultan Amurat.

« C'est alors, dit M. Coquette, dans son livré sur la Serbie,

que sortit du sein de la nation un homme digne d'être mis au rang

des héros les plus illustres de tous les temps, et destiné

par sa bravoure, sa force d'âme et son habileté, à

jouer un rôle prépondérant dans l'histoire de la

Serbie contemporaine.

Cet homme s'appelait Georges Petrovitch. Il avait combattu en 1788 dans

l'armée que l'empereur d'Autriche Joseph II et l'impératrice

Catherine de Russie avaient envoyée dans les Balkans pour en

chasser les Ottomans. Les Turcs, témoins de ses hauts fait et

de sa farouche audace, l'avaient surnommé Kara Georges, Georges

le noir.

Son glorieux passé, son patriotisme ardent le désignaient

à la fureur des Janissaires. Sa tête était mise

à prix. Kara Gorges parvint cependant à gagner la choumadia

et à rejoindre les nobles serbes qui s'y étaient réfugiés.

Là, chaque jour, affluait tout ce que la Serbie comptait encore

d'hommes en état de tenir un fusil. Bientôt, la Choumadia

fut un immense camp retranché, et, comme le dit un chant héroïque

serbe : « Chaque arbre devint un soldat ».

Il fallait un chef à cette armée. On acclama, Kara Georges.

- J'accepte, répondit-il à ceux qui lui offraient le commandement,

mais vous savez que, si je suis loyal et simple, je suis aussi violent.

Si l'on me désobéit, je n'essaierai point de rétablir

mon pouvoir par des discours, je tuerai.

- Tant mieux, lui répondit-on, nous voulons un chef énergique.

Et la guerre de l'indépendance commença.

Une première armée de Turcs et de Bosniaques vint échouer

devant Slivenza, où Kara Georges s'était retranché.

Un dixième à peine de cette armée put regagner

la Bosnie.D'autres victoires rendirent d'abord aux Serbes la possession

de Belgrade. Mais deux nouvelles armées turques envahissent le

pays. Kara Georges, avec des forces trois fois inférieures, leur

inflige de sanglantes défaites. A Moschar, neuf mille Serbes

taillent en pièces trente mille hommes des meilleures troupes

de la Porte.

Les Ottomans avaient repris Belgrade. Le 12 décembre 1806, au

milieu de la nuit, Kara Georges, avec une poignée d'hommes, surprend

la ville et l'emporte d'assaut.

La Serbie est reconstituée et libre, mais cela ne suffit pas

au héros serbe. Il passe la frontière et porte la guerre

en Herzégovine. Il bat les Turcs dans plusieurs rencontres. Ses

compatriotes l'acclament prince de Serbie. Mais il semble que cette

dignité ait marqué la fin de ses succès militaires

; son génie faiblit, son énergie disparaît. En 1813,

il laisse écraser par les Turcs plusieurs de ses lieutenants

auxquels il eût pu porter secours. « L'autorité dont

il était revêtu depuis deux ans, dit M. Coquelle, paralysait

ses forces ; la responsabilité si lourde qu'il sentait peser

sur ses épaules écrasait son énergie, il succombait

à la peur, lui qui avait bravé la mort dans vingt batailles

et, saisi d'un sentiment inexplicable, il se dérobait, manquait

à ses devoirs et terminait sa carrière, jusque-là

si glorieuse, par une fuite honteuse en Hongrie.

Quelle singulière destinée que celle de cet homme qui,

au moment où son but est presque atteint, succombe devant la

peur du pouvoir, et qui, presque sans transition, passe du plus pur

héroïsme à l'abandon de toute énergie, et

ternit par une lâche inaction toute la gloire de son passé.

Les causes qui déterminèrent cette misérable évolution

dans la vie de Kara Georges n'ont jamais été expliquées.

Elles demeurent un des problèmes les plus singuliers et mystérieux

de l'histoire.

***

La fuite de Kara Georges a livré de nouveau la Serbie aux Turcs.

Les Serbes se sont, pour la seconde fois, réfugiés dans

les impénétrables forêts de la Choumadia et, pour

remplacer le prince déchu, ils ont élu comme chef un de

ses lieutenants, le jeune Milosh Obrenovitch.

Milosh, plus diplomate que soldat, renonça d'abord à la

guerre. Il traita avec les Turcs et se reconnut vassal du Sultan. Mais

bientôt, la volonté même du pays le força

à reprendre les armes. Il fut vainqueur. Et la Serbie, à

la suite de cette guerre, conquit, sinon son indépendance, du

moins une autonomie aussi complète que possible. Seuls, un tribut

qu'elle devait payer chaque année à Constantinople et

la présence à Belgrade d'un gouverneur ottoman et d'une

faible garnison turque marquaient sur elle la suzeraineté du

Sultan.

Mais ces peuples turbulents des Balkans ont besoin de dépenser

leur énergie. Quand ils ne se battent pas contre le Turc, ennemi

héréditaire, il faut qu'ils se battent entre eux. A peine

la paix était-elle assurée avec l'Ottoman que commençait

la guerre entre les Karageorges et les Obrenovitch.

Un parti de mécontents s'était formé qui voulait

détrôner Milosh et mettre Kara Georges à sa placé.

Celui-ci était rentré d'exil. Mais il n'eût pas

le temps de commencer les hostilités. Quelques jours après

son retour il était assassiné, et un chef de bandes, nommé

Vouitza, apportait sa tête à Milosh.

On accusa ce dernier de l'avoir fait assassiner, mais Milosh s'en défendit

avec une émouvante énergie. Il témoigna au contraire

une vive douleur de la fin tragique de son ancien chef ; et ses Partisans

affirmèrent que Kara Georges avait été tué

par ordre des Turcs qui craignaient que son retour dans le pays n'y

rallumât la guerre.

Milosh régna donc en paix jusqu'au jour où un soulèvement

de nobles mécontents le força à abdiquer en faveur

de son fils Milan.

Mais ce Milan était d'une santé débile. Il mourut

après vingt-cinq jours de règne. Son frère Michel

lui succéda. Et c'est alors que recommença la guerre entré

les partisans des Karageorges et ceux des Obrenovitch.

En 1842, Michel était détrôné au profit d'Alexandre

Kara Georgevitch, fils du fameux héros de l'indépendance

serbe. Seize ans plus tard Alexandre était à son tour

détrôné et Milosh, le vieux Milosh qu'on avait débarqué

en 1839, remontait sur le trône.

Quelques années plus tard, son fils Michel lui succédait.

Mais après huit ans d'un règne presque paisible, le malheureux

prince devait finir tragiquement.

Le 10 juin 1868, au soir, il se promenait dans le parc de Topchidère,

sa résidence d'été, à quatre kilomètres

de Belgrade, lorsque, d'un groupe de trois personnes qui venaient de

le croiser et de le saluer respectueusement, partirent des coups de

feu. Le prince tomba atteint de plusieurs balles dans le dos ; il fut

tué sur le coup.

Michel n'ayant pas d'enfants, avait adopté un des ses cousins,

le jeune Milan Obrenovitch. Celui-ci fut un monarque singulier, un de

ces « rois en exil » que Daudet a si merveilleusement dépeints.

Il avait fait ses études à Paris et c'est de là

qu'il partit au mois dé juin 1868 pour aller prendre le pouvoir.

Mais les joies du pouvoir ne lui parurent jamais valoir celles du boulevard.

Milan s'ennuyait à Belgrade... Il songeait mélancoliquement

à Paris, à ses plaisirs, à ses folies. En vain

les Serbes changèrent-ils son titre de prince contre celui de

roi, Milan préférait encore celui de boulevardier parisien.

Constamment il abandonnait son palais, son trône, sa femme, cette

admirable reine Nathalie, dont les vertus et la résignation firent

l'admiration de toute l'Europe ; et il accourait à Paris vivre

de la vie qu'il rêvait. Les restaurants de nuit, les tripots étaient

les endroits où on le rencontrait d'ordinaire en joyeuse compagnie,

et sa liste civile ne suffisait pas à payer toutes les folies

de cette majesté cascadeuse.

Tant et si bien que, comme les Serbes, à la fin, se plaignaient

des incartades de leur souverain, celui-ci leur tira sa couronne et

lâcha définitivement Belgrade pour Paris.

Ce règne de Milan fut la période insouciante et légère

de la royauté en Serbie. Une période tragique devait lui

succéder.

Les événements qui terminèrent le règne

d'Alexandre, fils et successeur de Milan, sont encore dans toutes les

mémoires.

Alexandre s'était épris d'une jeune femme de la bourgeoisie

serbe, Draga Maschin. Il résolut de la faire reine en l'épousant.

Cette mésalliance fut pour les ennemis du roi une occasion qu'ils

ne laissèrent point échapper, d'agiter le pays contre

lui.

L'ex-roi Milan qui vivait alors à Vienne, la reine Nathalie elle-même,

les ministres, tentèrent par tous les moyens d'amener Alexandre

à renoncer à ce projet. Le jeune roi ne voulut rien entendre.

Il aimait Draga d'un amour effréné. A la veille de la

proclamation de ses fiançailles, il lui écrivait cette

lettre passionnée:

« Chérie.

» Lorsque je suis sorti hier de chez toi, je me suis rappelé

tes paroles avec mon âme vibrante d'amour, et je n'ai pas fermé

les yeux pendant toute la nuit. Je suis resté absorbé

dans une étrange méditation.

» Il m'est impossible, désormais, de rester loin de toi...

» Je voudrais vivre dans l'obscurité, à côté

de toi, consacré tout à toi, à ton amour, loin

des soucis de cette affreuse grandeur mais tes arguments me réconfortent

et me soutiennent. Je suis roi, je suis le dernier de ma maison, et

je dois rester sur le trône jusqu'au bout.

» C'est ma dette d'honneur. Mais est-ce que toi, ma Draga, tu

dois partager avec moi les dangers du trône, et avec moi marcher

à l'encontre des événements qui nous attendent

?... »

Le jeune roi ne se dissimulait pas, d'ailleurs, toutes les difficultés

qui allaient naître pour lui de cette union.

« La nouvelle de notre mariage, écrivait-il, soulèvera

une tempête. Déjà, je vois les ministres, montés

par Georgevitch et par Milan, se dresser contre nous, tous pleins de

venin pour détruire la liaison qui unit nos deux coeurs. Moi,

je les vaincrai, je leur montrerai que je suis vraiment roi de Serbie,

et que personne n'a le droit de m'imposer son caprice. Je ne veux croire

à nul autre qu'à toi, Draga, ange gardien et épouse,

et d'ici peu ma femme et ma .reine !

» L'avenir me paraît serein à côté dé

toi », ajoutait-il...

L'avenir !... le pauvre petit roi n'en soupçonnait pas toute

l'horreur. Il ne pensait qu'à sa Draga, à son amour, à

sa folie.

« A toi jusqu'à la mort ! » disait-il en terminant

sa lettre... Jusqu'à la mort il fut à elle, en effet,

et il devait mourir en essayant de la protéger contre les coups

des assassins.

Le mariage eut lieu. Il parut même s'être accompli sous

les plus heureux auspices. Le peuple approuvait son roi d'avoir choisi

pour femme une fille serbe. Habitants des villes et des campagnes étaient

vénus en foule à Belgrade et saluaient la reine de vibrants

zivios !

Mais les noces accomplies, la campagne contre la reine se poursuivit

avec une ardeur ininterrompue. On lui reprochait d'avoir pris toute

la place dans les conseils du roi. On lui faisait un crime de ne point

avoir d'enfant. Son impopularité grandissait. Elle sentait que

pour sauver son mari il lui faudrait peut-être se séparer

de lui.

La veille du jour affreux où elle devait périr, elle écrivait

à une amie:

« J'aime Sacha (c'était le nom

familier qu'elle donnait au roi), cette bonne âme fidèle,

infiniment, et je n'hésiterai pas a lui faire le sacrifice et

à me séparer de lui.. Je sens que je suis haïe et

que le fait que nous n'avons pas d'enfants augmente les dangers qui

nous menacent...

» Je suis tourmentée par de fâcheux présages

la nuit. Je suis hantée par l'image terrible de Michel mourant.

Je tends des mains suppliantes vers les meurtriers et leur crié

: « Ne frappez plus, frères, cela suffit... »

Ces supplications qu'elle entendait en rêve, son mari et elle-même

devaient, le lendemain du jour où elle écrivait cette

lettre, les adresser, eux aussi, aux assassins.

Cependant Alexandre ne savait rien du complot tramé contre lui.

Il ne redoutait rien.

Draga disait dans cette même lettre :

« Sacha a bonne confiance, il croit malgé

tout à l'étoile des Obrenovitch... »

Quelques heures plus tard, l'étoile d'Obrenovitch devait s'éteindre

sous un voile sanglant.

Et c'était le massacre dans le palais même, des souverains,

de leurs alliés, de leurs serviteurs ; les corps du roi et de

la reine percés de coups et jetés pantelants par la fenêtre.

Et Alexandre succombait dans un dernier effort pour défendre

sa bien-aimée... « A toi, jusqu'a la mort ! ..

***

Ces événements amenèrent. le retour sur le trone

de Serbie de la dynastie de Kara Goerges. Depuis quarante-six ans, Pierre

Karageorgevitch vivait à Paris. Fils d'Alexandre, le prince détrôné

en 1858, et petit-fils du héros de l'indépendance serbe,

Pierre Karageorgevitch avait passé toute sa vie en exil. Venu

tout jeune en France, il y fit ses études. Il était élève

à l'Ecole militaire de Saint-Cyr quand la guerre éclata

en 1870. Avec une belle ardeur et un noble amour du pays qui lui donnait

asile, le jeune prince s'engagea dans la Légion étrangère

et il s'y comporta vaillamment. Il se distingua d'une façon particulière

à la bataille d'Orléans, pendant laquelle il défendit

vigoureusement la gare des Aubrais.

Esprit libéral, coeur droit et généreux, Pierre

Karageorgevitch n'avait trempé en aucune façon dans le

complot et le meurtre affreux du roi Alexandre et de la reine Drapa.

Appelé par la volonté du peuple et par les voeux unanimes

de la Schouptina serbe, il monta sur le trône de Belgrade. Depuis

huit ans qu'il règne, il a su maintenir son pays dans une ère

de calme et de paix.

La France à laquelle il a toujours gardé le plus vif attachement,

n'a point oublié, non plus qu'il combattit naguère pour

elle.

Et l'accueil que Paris a fait au roi de Serbie lui a montré éloquemment

qu'on se souvient chez nous du geste héroïque et généreux

de Pierre Karageorgevitch, engagé volontaire pour la défense

de notre pays.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 26 novembre 1911