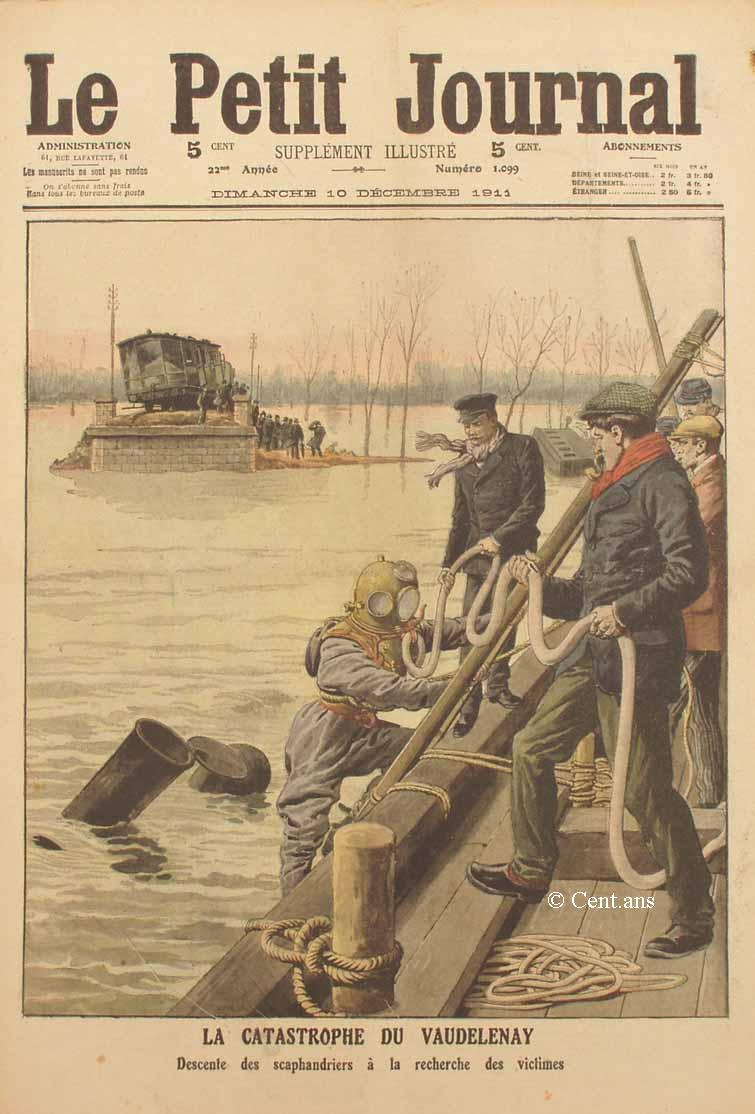

LA CATASTROPHE DU VAUDELENAY

Descente des scaphandriers à la

recherche des victimes

Ce n'est que plusieurs jours après l'épouvantable

accident du Vaudelenay qu'il fut possible de faire explorer le fond

de la rivière par les scaphandriers pour rechercher les corps

des victimes.

On sait que sous le poids du train, l'unique pilier soutenant le tablier

métallique du pont s'était écroulé, entraînant

avec lui dans la rivière, les deux locomotives qui traînaient

le convoi, les tenders, un wagon de première et deux wagons des

troisième classe. Un autre wagon de troisième classe avait

été entraîné, mais étant tombé

près de la levée, il se renversa sur le côté

et les voyageurs purent se hisser sur le toit. Après plusieurs

heures d'attente et d'angoisse, ils purent être sauvés

grâce au dévouement héroïque des soldats du

6e génie d'Angers.

La crue de la rivière ayant rendu le courant extrêmement

violent, les opérations de sauvetage furent des plus difficiles

et des plus dangereuses. Ce n'est que trois jours plus tard que, les

eaux ayant baissé, on se décida à réclamer

le secours des scaphandriers, et que ceux-ci, descendus dans la rivière

qui charriait encore toutes sortes de débris, purent reconnaître

enfin exactement l'endroit où gît l'épave tragique..

VARIÉTÉ

Les Ponts qui s'écroulent

Interventions diaboliques. - Histoire de quelques ponts tragiques. -- Un train qu'on n'a jamais revu. - Les Ponts-de-Cé et Montreuil-Bellay. - Le réseau maudit.

Au temps jadis, la construction d'un pont n'allait

jamais sans l'accomplissement de certains rites traditionnels. Nos lointains

aïeux avaient gardé, des temps du paganisme, la tradition

des sacrifices expiatoires ; et, quand ils avaient construit un pont,

pour obtenir des divinités mystérieuses de l'onde et du

sol qu'elles assurâssent sa solidité, ils leurs sacrifiaient

volontiers quelques animaux de basse-cour. Moyennant quoi, les dieux,

satisfaits, permettaient aux hommes de passer sur le pont sans danger.

Le diable s'occupait beaucoup de la construction des ponts. Dans toutes

les légendes relatives à nos anciens ponts, le Malin joue

son rôle. Témoin la fameuse légende du Pont du Diable,

trop connue pour être rapportée ici, et dans laquelle,

comme chacun sait, le démon fut finalement victime de ses propres

machinations.

M. Dupont-Ferrier, qui connaît mieux qu'homme au monde l'histoire

de nos vieilles traditions populaires, observe qu'autrefois, en effet,

les ponts qui s'écroulaient tombaient bien souvent par la faute

du Malin.

« Chacun savait à Saint-Jean-de-Mont, rapporte-t-il, que

saint Martin avait construit un pont pour relier la terre ferme à

l'île d'Yeu ; un beau jour, un coup de pied du diable anéantit

le pont dans la mer. A la pointe du Raz, c'était saint Guénolé

qui avait jugé bon de jeter un pont jusqu'à l'île

de Sein. Mais le saint aimait trop les âmes de cristal. Il imagina

de faire son pont en belle glace, bien transparente. Le diable voulut

le traverser et, tout aussitôt, la brûlure de ses pieds

produisit son effet. Il enfonça ses sabots fourchus dans la glace

qui fondit. L'arche se troua lamentablement et, à l'endroit où

tomba Satan, tous les poissons, incontinent, se trouvèrent frits...

»

Voilà de belles histoires qui n'auraient plus cours aujourd'hui.

Quand un pont s'écroule, nous ne songeons plus à nous

en prendre au démon. A surplus, le Malin peut-il se dispenser

de ces besognes funestes : l'administration des Chemins de fer de l'État

s'en charge bien pour lui.

La récente catastrophe du pont de Montreuil-Bellay, causée

par son incoërcible incurie, évoque forcément le

souvenir des accidents du même genre qui se produisirent au cours

du siècle dernier, depuis l'époque de l'invention des

chemins de fer. Ils sont plus nombreux qu'on ne le croit généralement.

L'écroulement d'un pont est une de ces catastrophes qui imposent

à l'imagination des visions d'horreur tragique et qui impressionnent

profondément l'âme populaire. C'est une de ces catastrophes

dont on se souvient.

C'est ainsi que je me souviens, dans ma jeunesse, d'avoir entendu, à

maintes reprises, des vieillards rappeler l'écroulement du pont

d'Angers, événement qui s'était produit cependant

plus d'un demi-siècle auparavant, mais dont chacun avait gardé

le douloureux souvenir.

Il ne s'agissait pas d'ailleurs d'un pont de chemin de fer. Ce pont

d'Angers était un pont suspendu. Il s'écroula, le 16 avril

1850, au passage d'un bataillon du 11e léger, qui se rendait

par étapes en Algérie. Le bataillon, entraîné

par la musique militaire, et composé de vieux soldats habitués

à marcher ensemble en cadence, ne put rompre le pas, malgré

le commandement qui en avait été fait. Le tablier du pont

prit donc un mouvement oscillatoire accentué, bascula et se rompit

en précipitant les infortunés soldats dans la rivière

où beaucoup périrent, soit noyés, soit percés

par les baïonnettes, qui étaient aux canons des fusils.

Parmi les écroulements de ponts de chemins de fer, il en est

de non moins tragiques.

M. H. Gossin, dans son livre sur les chemins de fer, en cite deux qui

se produisirent à peu près dans les mêmes conditions

que la catastrophe récente du Vaudelenay.

Le premier eut pour théâtre les environs d'Antibes. Près

de cette ville, se trouve le ruisseau de La Brague, qui, chaque hiver,

au moment de la fonte des neiges, se transforme en torrent. Le chemin

de fer traverse ce ruisseau sur un pont. Or, en raison du manque de

cohésion du sol sur lequel reposaient les fondations de ce pont,

on avait cru devoir, pour assurer la solidité, en multiplier

les arches. Ce pont, qui n'avait que quatorze mètres de long,

comptait quatre arches. De plus, il était précédé

et suivi d'un remblai de deux kilomètres de long.

Cependant, la force du torrent était telle qu'en dépit

de ces précautions, des affouillements se produisirent et entraînèrent

la chute d'une pile du pont.

C'était le 5 janvier 1872. Il était six heure du soir

quand l'accident eut lieu. Un train venant de Nice devait passer à

Antibes quelques minutes plus tard. Le chef de gare de cette ville fit

tout ce qu'il put pour l'arrêter. Il se porta au devant de lui

avec tout son personnel armé de lanternes rouges. Mais la plaine

était inondée jusqu'à quatre kilomètres

du pont. « On eut beau, dit M. Gossin, entrer jusqu'aux épaules

dans l'eau glacée et agiter les fanaux rouges, il fut impossible

d'attirer à si grande distance, l'attention des agents du train.

Celui-ci, arrivé au pont, s'abîma dans le torrent. Neuf

wagons sur treize furent engloutis. »

Par bonheur, le train ne contenait qu'un petit nombre de voyageurs.

On dut, à cette circonstance, de ne compter que huit morts et

une dizaine de blessés. Chose inouïe après un tel

plongeon, sept voyageurs sortirent sains et saufs de cette effroyable

aventure.

Le 8 septembre de la même année, un accident pareil, et

dû aux mêmes causes, se produisit, en Espagne, sur la ligne

de Barcelone à Valence. Le torrent de Saint-Georges qui passe

à Fraga, entre Tarragone et Tortosa, emporta une pile d'un pont

du chemin de fer, et un train, arrivant quelques minutes après,

fut précipité dans l'abîme d'une hauteur de huit

mètres. Tour les wagons, sauf deux, dont la chaîne se rompit,

tombèrent dans le torrent. On, compta seize morts et vingt-cinq

blessés.

***

Mais le pays où se produisit le plus grand nombre d'accidents

de ce genre, c'est, comme bien vous pensez, l'Amérique. Dès

les commencements de l'exploitation des chemins de fer aux États-Unis,

plus d'un pont avait été construit sans que fussent prises

les précautions nécessaires pour assurer sa solidité

et sa résistance aux charges de plus en plus lourdes imposées

par le développement du transit.

D'autre part. sur les grands fleuves d'Amérique, il fallait,

tout en construisant des ponts pour les trains, se préoccuper

de laisser également la voie libre aux bateaux de fort tonnage

qui remontent ces fleuves assez profondément dans l'intérieur

des terres.

C'est dans ce but qu'on construisit un grand nombre de ponts tournants.

Mais il arriva que l'ouverture intempestive de ces ponts causa parfois

les plus terribles catastrophes.

Telle, par exemple, celle qui se produisit dans la nuit du 27 au 28

juin 1864, sur la rivière Richelieu, entre Québec et Montréal,

au Canada.

Un train spécial, parti de Québec et portant cinq cents

émigrants européens, s'engagea sur le pont à un

moment où celui-ci était ouvert pour le passage d'un train

de bateaux. Malgré les signaux, le mécanicien ne s'arrêta

pas, et le convoi fut précipité dans le gouffre d'une

hauteur de quarante-cinq pieds. Il y eut près de cent morts et

trois cent quatre-vingts blessés. Une vingtaine de personnes

seulement échappèrent indemnes à la catastrophe.

Le mécanicien qui l'avait causée, s'en tira sain et sauf.

En 1887, le pont de Forest-Hills, dans la banlieue de Boston, s'écroula

au passage d'un train. Ce pont franchissait une route. Plusieurs voitures

furent précipitées dans le vide. Il y eut vingt-six personnes

tuées sur le coup et cent quinze blessées. Les victimes

étaient, pour la plupart, des ouvriers et des demoiselles de

magasin qui se rendaient à leur travail dans la grande ville

voisine.

Une catastrophe particulièrement horrible, c'est celle qui eut

lieu, en Amérique encore, sur le chemin de fer de Toleda-Victoria.

and Western. Un train, chargé de 960 excursionnistes allant visiter

les cataractes du Niagara, franchissait en pleine nuit un pont de bois,

sur une petite rivière alors desséchée. En arrivant

au pont, le mécanicien s'aperçut qu'il était en

feu. En vain essaya-t-il de bloquer ses freins. Trop tard ! Le pont

s'écroula et tout le convoi fut précipité dans

le ravin.

Les flammes du pont qui éclairaient ce tableau sinistre ne tardèrent

pas à se communiquer aux débris des wagons amoncelés,

de sorte que les malheureux voyageurs qui n'étaient que blessés

risquaient de périr carbonisés.

M. Gossin cite cet incident dramatique : Une famille, le père,

la mère et l'enfant restaient pris sous les décombres.

Quand, au matin, on arriva pour les secourir : « Ne vous occupez

pas de moi, dit le père, sauvez ma femme ; quant à mon

enfant, je crois qu'il est mort. » La mère fut retirée,

mais des tronçons de bois brisé avaient pénétré

dans sa poitrine et elle expira dès qu'on les eut arrachés

; l'enfant était mort ; le père avait les deux jambes

brisées. « Je n'ai plus rien à faire dans cette

vie et, avant qu'on eût pu l'en empêcher, il saisit son

revolver et se fit sauter la cervelle.

Il y eut près de deux cents morts et autant de blessés.

En ramassant les uns et les autres, on s'aperçut que tous avaient

été dépouillés de leur argent, de leurs

montres et de leurs bijoux. On trouva même des cadavres auxquels

on avait coupé les doigts pour prendre les bagues. Et l'on apprit

alors que c'était une bande de malfaiteurs qui avaient mis le

feu au pont afin de provoquer la catastrophe et de pouvoir piller à

leur aise les morts et les blessés.

***

En Europe, le plus tragique accident qu'on ait eu à déplorer

dans ce genre, est celui du pont de la Tay, survenu en Ecosse le 28

décembre 1879

Ce viaduc de la Tay se trouvait au delà de Dundee, presque à

l'embouchure de la rivière. Il avait trois kilomètres

de de long. Le jour où se produisit la catastrophe, une effroyable

tempête soufflait sur la côte. Le train venant d'Édimbourg

et se dirigeant vers Dundee contenait environ deux cents voyageurs.

Il était 7 heures 1/2 du soir quand il aborda le viaduc.

L'employé de service, à l'entrée du pont, le vit

passer devant lui et le suivit du regard comme il faisait chaque soir.

Tout à coup, les feux de l'arrière disparurent à

ses yeux. Inquiet, et ne recevant pas le signal qui devait lui annoncer

l'entrée du train en gare de Dundee, l'homme prit une lanterne

et s'engagea sur le pont. Malgré la pluie et le vent qui faisait

rage, il suivit la voie, obligé de se cramponner au parapet pour

n'être pas emporté. Tout à coup, le vide, apparut

à quelques pas devant lui. Une partie du tablier du pont s'était

écroulée, entraînant le train dans la rivière.

L'homme n'avait entendu aucun bruit. Le fracas de l'ouragan avait couvert

celui de la catastrophe. Quelques personnes placées sur la rive

opposée, racontèrent qu'elles avaient vu comme une étoile

filante tombant dans le fleuve. C'étaient les feux du train qui,

décrivant une courbe pendant la chute, leur avaient donné

cette impression.

Quant au train, enlizé dans la vase très épaisse,

dans laquelle il pénétra comme un projectile, on n'en

a jamais rien retrouvé. Ce fut la perte corps et biens dans toute

son horreur.

Depuis lors, les deux accidents les plus graves de cette nature ont

eu lieu chez nous, dans la même région, et sur le même

réseau, celui de l'État.

Le 4 août 1907, par un beau dimanche, un train chargé de

promeneurs qui s'en venaient d'Angers et des environs passer une journée

à la campagne, dérailla sur le pont métallique

qui traverse la Loire aux Ponts-de-Cé, à quelques centaines

de mètres en amont des fameux ponts qui ont donné leur

nom à la petite ville. Soudain, on entendit un terrible craquement.

La locomotive tombait sur le tablier du pont et celui-ci, cédant

sous le poids, s'effondrait. La machine, le tender, le fourgon et une

voiture de 3e classe tombèrent dans le fleuve qui, à cet

endroit, a une profondeur de trois à quatre mètres. La

voiture de 3e classe était pleine de voyageurs, et cinquante

malheureux se débattaient sous l'eau.

Quand on put leur porter secours, quand les riverains arrivèrent

dans des barques à l'endroit où le wagon était

submergé, il était trop tard : la mort avait fait son

oeuvre. Sous l'action du courant, les cadavres, un à un, se détachaient

de l'îlôt à peine visible formé par les débris

du train et s'en allaient au fil de l'eau.

Après cette catastrophe, on eût pu croire que tous ces

ponts du réseau de l'État, construits autrefois, au temps

des locomotives légères, et pour un trafic infiniment

moins important que celui d'à présent, seraient examinés,

consolidés, refaits entièrement, même, s'il était

nécessaire. On pouvait croire que la vigilance administrative

s'exercerait pour empêcher le retour de pareille catastrophe.

Il n'en fut rien. Et l'affreux accident du pont de Montreuil-Bellay

est une nouvelle conséquence d'une incurie que rien ne saurait

excuser.

Et ce n'est pas tout. Après les Ponts-de-Cé, après

le pont de Montreuil-Bellay, faudra-t-il s'attendre à d'autres

catastrophes ? De toutes parts, on signale d'autres ponts des chemins

de fer de l'État qui menacent ruine ou sont trop faibles pour

supporter les charges excessives qu'on leur impose. L'anxiété

règne chez toutes les personnes obligées de voyager sur

ce réseau maudit.

Attendra-t-on que d'autres ponts s'effondrent, faudra-t-il encore le

sacrifice d'autres vies humaines, pour qu'on décide enfin et

les travaux et les sanctions également nécessaires ?...

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 10 décembre 1911