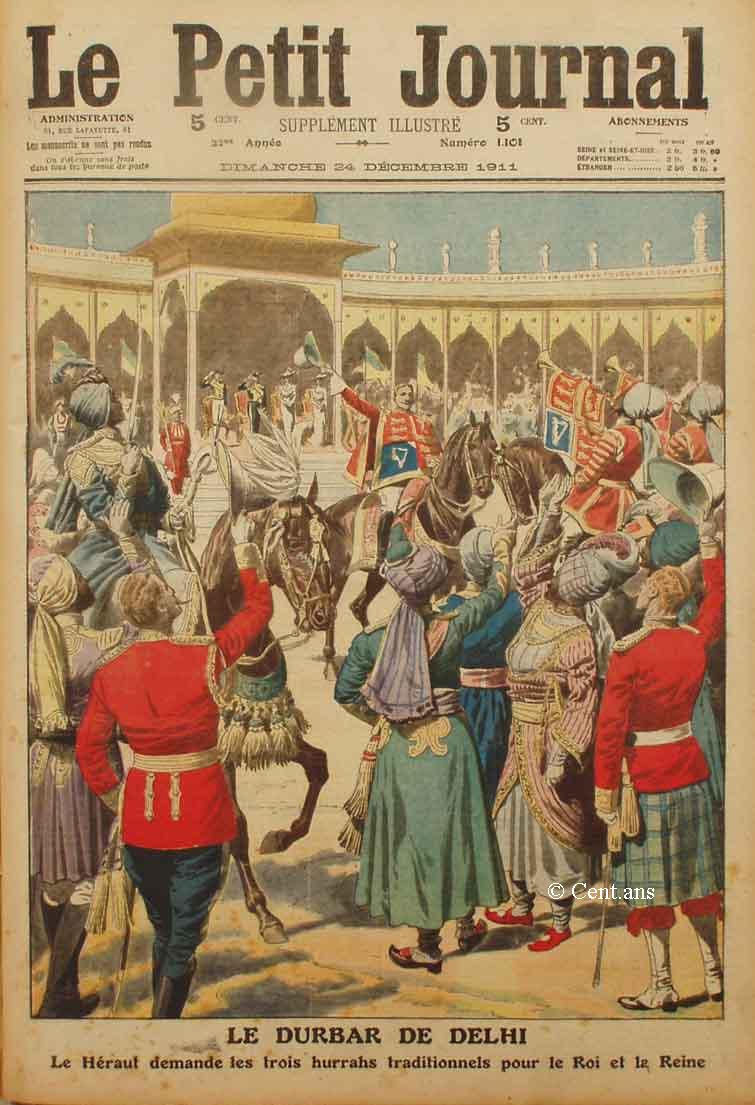

LE DURBAR DE DELHI

Le Héraut demande les trois hurrahs

traditionnels pour le Roi et la Reine

Le Durbar de Delhi a eu lieu le 12 décembre

avec une grandiose solennité.

Dans l'immense plaine du durbar se pressait la foule pittoresque venue

de tous les points de l'Inde.

Après que « 35 catégories différentes »

de fonctionnaires et grands personnages hindous eurent prêté

hommage, l'Empereur Roi et l'Impératrice-Reine se rendirent processionnellement

au Pavillon Royal. Après d'éclatantes sonneries de trompettes,

les Hérauts d'armes et les trompettes à cheval firent

face au Pavillon Royal, et le Héraut Impérial lut en anglais

la Proclamation annonçant le couronnement de Sa Majesté

à Londres le 22 juin. Elle fut ensuite lue en Urdu. Nouvelles

sonneries, les troupes présentèrent les armes, nouvelle

salve de cent un coups de canon, « feu de joie » par les

troupes à pied. Nouvelle sonnerie. Le Héraut leva alors

son casque et demanda trois hurrahs pour leurs Majestés, le général

commandant les troupes fit de même pour les soldats. Nouvelle

sonnerie, et le Maître des Cérémonies déclara

le Durbar terminé. Tous les cortèges s'en furent avec

la même pompe.

VARIÉTÉ

Les Splendeurs de l'Inde

Le pays des merveilles.- Une grande civilisation .- Durbars de naguère et d'aujourd'hui. - Les éléphants.

L'lnde fut de tout temps le pays des merveilles.

Dix siècles avant l'ère chrétienne, alors que notre

pauvre Europe était encore plongée dans les ténèbres

de la barbarie, ce pays jouissait déjà de tous les bienfaits

d'une civilisation avancée. Six cents ans avant J.-C. cette civilisation

avait même atteint son apogée, et le pays était

en proie à cette décadence morale qu'amènent fatalement

l'excès du bien-être et des richesses, et dont la plupart

des nations européennes souffrent aujourd'hui. C'est même

cet état avancé de la civilisation hindoue qui suscita

la réforme plus morale que religieuse du Bouddhisme. Car le Bouddha

était bien plutôt qu'un prophète, un moraliste préoccupé,

non de créer une religion, mais de ramener les peuples de l'Inde

à la simplicité des moeurs et à la vertu.

A l'époque où nos ancêtres vivaient dans des huttes

et des cavernes, l'Inde comptait des villes immenses toutes peuplées

de palais de marbre. Les hautes castes des Brahmanes et des Kshatryas,

c'est-à-dire des prêtres et des guerriers, étaient

éminemment polices ; la femme, loin d'être comme dans nombre

de civilisations anciennes, réduite au rang d'esclave, était,

au contraire, dans l'Inde antique, entourée de respect. La science

et la poésie lui étaient également familières.

La peinture et la sculpture créaient des chefs-d'oeuvre ; quant

à l'architecture, les ruines qui subsistent encore de ce lointain

passé suffisent à en attester l'originalité, la

richesse, la splendeur. La littérature avait produit déjà

les plus somptueux poèmes qui soient sortis de l'imagination

des hommes.

L'art du théâtre même était arrivé

à un degré de perfection dont nous pouvons nous rendre

compte, car d'anciennes pièces hindoues sont venues jusqu'à

nous. Et ces drames, tels Sacountala ou le Chariot de Terre

cuite sont des oeuvres d'une puissance comparable à celle

des plus fameux chefs-d'oeuvre des littératures dramatiques de

l'Europe.

Rousselet, dans son célèbre ouvrage sur l'Inde des

Rajahs, a noté cette antériorité de la civilisation

hindoue sur toutes les civilisations européennes, de même

que l'ancienneté des familles royales qui occupent la plupart

des trônes de l'Inde.

« Si l'on compare, dit-il, l'antiquité et l'illustre origine

des dynasties qui ont régné ou qui règnent encore

sur les différents royaumes du Rajesthan, avec les plus célèbres

de l'Europe, il est aisé de voir que la supériorité

sur ce point reste incontestablement aux Rajpouts. Déjà

maîtres d'un immense empire dans les premiers siècles de

notre ère, nous les voyons encore régner sur de vastes

et riches contrées, au milieu de villes embellies de superbes

monuments, dans le même temps où quelques peuplades incultes

de l'occident élèvent leur premier souverain sur le pavois...

»

Or, l'Inde a gardé à travers les siècles les traditions

somptueuses de son antique civilisation. Rien n'a pu les abolir, ni

l'invasion du mahométisme, ni la conquête européenne.

L'Inde est restée aujourd'hui, comme aux temps qui précédèrent

le Bouddhisme, le pays de toutes les magnificences et de toutes les

splendeurs.

***

Le Durbar qui vient de se tenir à Delhi en l'honneur du roi et

de la reine d'Angleterre en est un éclatant témoignage.

Mais, me direz-vous, qu'est-ce qu'un durbar ?

Demandez-le à un de nos confrères, M. Chauvelot, qui a

longuement voyagé dans l'Inde et assisté à quelques

durbars.

Un Durbar hindou, dit-il, c'est mieux qu'une fête et

encore beaucoup mieux qu'un gala. A vrai dire, le vocable hindoustani

demeure intraduisible... comme intraduisible bien souvent l'ésotérisme

des brahmanes et des bonzes bouddhiques !

» Le Durbar procède à la fois de la fête

religieuse, de la fête militaire et de la fête mondaine.

Le peuple est admis seulement aux deux premières. Et c'est pour

lui l'occasion de grandes réjouissances : danses, spectacles

dramatiques et surtout festins... le tout « aux frais de la princesse

» quand le souverain est une Bégum, comme à Bhopal,

ou bien « aux frais du prince quand le dispensateur de ces largesses

est un nabab musulman, comme le Nizzam d'Hyderabad, ou un Maharajah

hindou, comme S. A. Jagaiit Singh, à Kapurthala.

» Lorsque ces festivités sortent du cadre national au delà

des frontières des États indépendants, lorsqu'elles

deviennent impériales, -disons anglaises, - la « douloureuse

» atteint un chiffre exorbitant, elle devient l'occasion de prodigalités

ruineuses... Témoin le grand Durbar de Delhi, en 1903,

qui coûta au gouvernement anglo-indien la somme de 200.000 livres

sterling (cinq millions de francs) et à propos duquel le vice-roi

d'alors, lord Curzon, qui faisait bien les choses, dépensa de

sa cassette particulière la somme coquette de 15.000 livres (425.000

francs).

Et M. Chauvelot conclut :

» Ceci prouve que l'Inde d'aujourd'hui n'a pas démérité

d'elle-même, et que toujours elle demeure la terre, peut-être

unique, des splendeurs, des ruissellements et des éblouissements...

»

Le premier grand durbar impérial qui eut lieu dans l'Inde se

tint à Agra, en l866. .

Auparavant, les représentants anglais de la Compagnie des Indes

avaient à diverses époques présidé des Durbars

où s'étaient trouvés réunis un certain nombre

de rois hindous alliés ou vassaux de l'honorable compagnie, mais

en 1866, le vice de l'Inde, qui était alors sir John Lawrence

avait pour mission de représenter non plus une compagnie de marchands

anglais, mais la reine Victoria, qui portait depuis 1858 le titre d'impératrice

des Indes.

En 1857, une terrible révolte avait bouleversé l'Inde.

L'Angleterre l'avait vaincue.. Neuf années de calme et de prospérité

venaient de s'écouler, pendant lesquelles la puissance anglaise

s'était affermie. Vingt-six princes souverains et un très

grand nombre de feudataires puissants avaient répondu à

l'appel du vice-roi. Un seul refusa d'assister au durbar. C'était

le Maha Raina d'Oudeypour. Lui dont les ancêtres n'avaient jamais

courbé la tête devant un vainqueur, lui qui portait parmi

ses innombrables titres celui de « Soleil des Hindous »

devait-il sacrifier l'honneur de vingt siècles devant l'orgueil

britannique ? Pouvait-il venir se mettre aux pieds, d'un Anglais ?

On n'osa pas insister pour obtenir sa présence. Mais à

l'occasion du durbar, devaient être distribués aux principaux

souverains le grand cordon d'un ordre : l'Étoile de l'Inde. On

ne pouvait oublier le Maha Rana, et, puisqu'il ne venait pas, on lui

envoya le sien. Nouveau refus.

- Mes ancêtres, répondit l'orgueilleux rajah, n'ont jamais

porté d'emblème de servitude.

Et il renvoya le grand cordon à Agra.

Eh bien, l'Angleterre ne fit pas d'éclat. Elle est patiente et

confiante en ça force. Avec raison. Aujourd'hui tous les princes

hindous ont accepté sa suprématie, et c'est avec enthousiasme

qu'ils se précipitent à toutes les manifestations en l'honneur

de la puissance anglaise.

Au second grand durbar impérial qui se tint à Delhi en

1877, tous étaient là.

« Jamais peut-être, écrivait alors un journaliste

français qui assista à ces fêtes, jamais , peut-être,

l'auguste capitale de l'Hindoustan n'avait vu pareille affluence de

maharajahs, rajahs, maharanas, ranas, maharaos et nawabs, pas même,

dit-on, sous les règnes des illustres empereurs Chah Djahan,

Aureng Zeb et Djahan Ghir. Tous les princes alliés et vassaux

à divers degrés de la Grande-Bretagne dans la péninsule

hindoue, jouissant encore d'une certaine indépendance, avaient

répondu à l'appel du vice-roi, sauf deux ou trois petits

chefs dont l'absence équivalait sans doute à une disgrâce,

et les royaumes conquis et cédés étaient représentés

par leurs gouverneurs anglais, plus puissants que bien des rois dans

le reste du monde..»

Cette fois le Maha Rana d'Oudeypour était venu sans se faire

prier. En l'espace de onze ans, l'habile diplomatie anglaise avait triomphé

de son orgueil et de ses scrupules, et le « Soleil des. Hindous

» avait pâli devant la puissance britannique.

A côté de lui, à côté du roi de Cachemire,

du maharajah Scindia de Gwalior, du gaïcovar de Baroda, de la Bégum

de Bhopal, des rois d'Indore, de Mysore, de Djaïpour, etc., on

voyait le riche nizzam du Deccan, roi de Haïderabad, qui, deux

années auparavant, malgré les efforts des agents politiques

anglais, n'avait même pas voulu se déranger pour aller

saluer le prince de Galles, lors du voyage que le futur Édouard

VII avait fait dans les Indes.

On peut juger par là de l'habileté avec laquelle la politique

anglaise sut de tout temps poursuivre son oeuvre en ce pays des Indes.

***

On se rappelle ce que fut le dernier grand durbar, celui du 5 janvier

1903, pour la proclamation d'Édouard VII, empereur des Indes.

Dans la plaine de Delhi, cent mille tentes avaient été

dressées ; elles abritaient trois cent mille hommes, venus de

tous les points de l'immense empire.

Six cent trente rajahs, défilèrent devant le vice-roi

lord Courson et le duc de Connaught qui représentait le roi d'Angleterre.

On vit passer des rois couverts d'or et de pierreries, comme des souverains

de légende. Le Marajah d'Alwar parut dans sa voiture toute ornée

de sculptures d'argent, traînée par quatre éléphants

dont les défenses d'ivoire étaient plombées d'or

massif. Le marajah de Patiala conduisait lui-même son char d'or

dont les portières sont incrustées de dessins de pierreries.

Le maharajah de Kishangara était précédé

de sa meute de faucons apprivoisés, derrière lesquels

quatre hommes portaient la trompette de ses aïeux, une immense

trompe d'argent de trois mètres de long, dont le son, dit la

légende, égale en puissance le bruit du tonnerre. Le marajah

de Karauli vint dans sa voiture traînée par des dromadaires

aux cous cerclés de topazes. Le marajah de Baroda se présenta

dans un palanquin d'ivoire porté par vingt femmes couvertes d'améthystes.

Et l'on vit dans le cortège, mille autres splendeurs du même

genre.

Une ligne immense d'éléphants, fermait la plaine de Delhi.

Quand apparurent le duc et la duchesse de Connaught sur le terrain du

Durbar, les hérauts firent un signe de leurs bâtons, et

la muraille d'éléphants s'écroula d'un seul coup.

Toutes les bêtes étaient tombées à genoux.

Ce jour-là les représentants des souverains anglais montèrent

sur des éléphants « Le vice-roi et lady Curzon,

suivant ce que rapporte un de nos confrères qui assista à

cette fête merveilleuse, prirent place sur une bête énorme,

célèbre dans toutes l'Inde et qui appartenait au rajah

de Bénarès . On l'appelait Luchman Prosad. Le

duc et la duchesse de Connaught furent placés sur le seul rival

connu de Luchman Prosad, Mula Bux, appartenant au

rajah de Djaïpour, Puis les souverains de l'Inde, également

montés sur leurs éléphants, firent la haie. Quand

les deux couples anglais furent engagés entre ces remparts vivants,

les hérauts firent un nouveau signe. Et les grands éléphants

saluèrent. Ils saluèrent en barrissant et en rejetant

leurs trompes en l'air.

» Puis la double muraille se referma. s'ébranla, et ce

fut un défilé comme on n'en avait peut-être pas

vu depuis le temps du Grand Mogol.

» Chacune des énormes bêtes qui, marchant par couples,

portaient avec lenteur les souverains de l'Inde était couverte

jusqu'à terre de soies précieuses. Ces étoffes

rutilaient de pierreries ou de broderies d'or. Les défenses étaient

ornées d'anneaux d'or et émaillées en toutes couleurs.

Sur son front puissant chaque éléphant portait une énorme

plaque d'argent travaillé. De longues chaînes de métaux

précieux. ou de gemmes, pendaient de ses oreilles. Des cloches

d'église sonnaient à son cou. Sur son dos, il portait

un howdah ou vaste siège d'or et d'argent, quelque chose

comme un trône qui marche où le rajah, ruisselant de diamants,

se trouvait assis.»

Ce dut être un spectacle d'une prodigieuse grandeur.

Or, ce spectacle ne s'est pas renouvelé cette fois et ne se renouvellera

plus, paraît-il. On a enlevé au durbar cet attrait en exilant

désormais les éléphants.

Dès que la population hindoue apprit qu'on avait décidé

cette suppression, elle manifesta tout haut son émotion et un

vif mécontentement. Elle tenait en effet à la tradition

fastueuse et à la collaboration des éléphants.

L'autorité anglaise jugea donc utile de lui donner de bonnes

raisons pour la calmer, et elle chargea de ce soin un écrivain

hindou.

Voici l'explication donnée par lui :

« Une procession d'éléphants est chose des anciens

temps, d'une époque où l'on attachait peu de prix à

la vie humaine.

» Aux jours d'autrefois, les rajahs employaient des brahmanes

pour conduire leurs éléphants. Seuls, le sacrés

brahmanes semblaient dignes de s'asseoir en tournant le dos aux rois

et aux chefs. Mais, maintenant, la coutume de monter sur les éléphants

a presque complètement disparu. Il serait donc très difficile

pour l'empereur-roi de découvrir un saint évêque,

entièrement versé dans l'art de manier un éléphant

et qui, d'après l'étiquette d'Orient, aurait, seul, le

droit de tourner le dos à Sa Majesté Impériale.

» De plus, l'éléphant est une bête sur laquelle

on ne peut point compter.. Une foule nombreuse, le fracas des canons,

ou un subit accès de colère lui font perdre la tête,

qui constituerait un grand péril pour des milliers de vies humaines.

Aussi notre bon et gracieux souverain a-t-il agi très sagement

en décidant de ne pas recourir à un animal aussi dangereux.

Une telle décision de sa part trouve l'intérêt et

toute la sollicitude qu'il porte aux vies de ses fidèles sujets.

»

Les Hindous ne pouvaient que se rendre à d'aussi bonnes raisons.

Puisque c'est dans leur intérêt qu'on a pris le parti de

supprimer les éléphants du durbar, ils ne peuvent qu'en

remercier leur gracieux souverain. Mais il paraît qu'ils eussent

souhaité qu'on leur marquât un peu moins de sollicitude

et qu'on leur rendit leurs éléphants.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 24 Décembre 1911