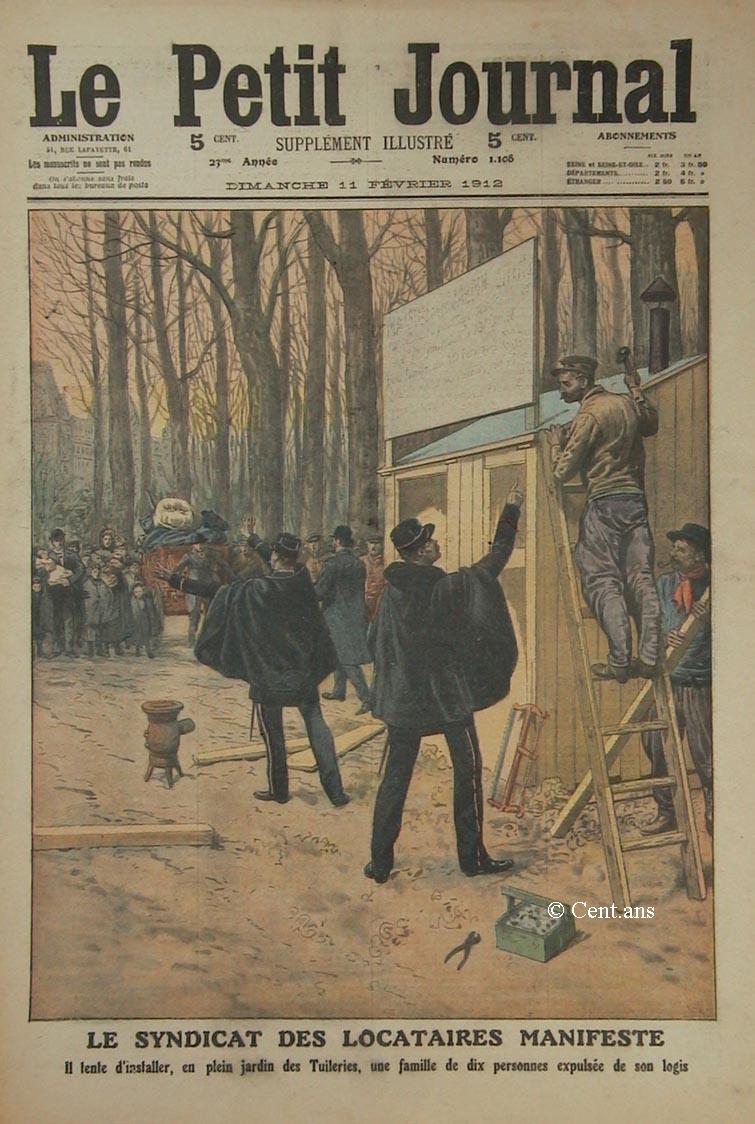

LE SYNDICAT DES LOCATAIRES MANIFESTE

Il tente d'installer en plein jardin des Tuileries, une famille

de dix personnes,expulsée de son logis.

La question du logement pour les familles nombreuses

devient de jour en jour plus pressante et plus grave.

L'autre dimanche, la famille Husson - le père, la mère

et huit enfants ne pouvant trouver un logement, confia ses destins au

syndicat des locataires qui s'avisa de mener les pauvres gens aux Tuileries

et de leur élever un abri en plein jardin.

La police, comme bien vous pensez, s'opposa au projet du syndicat des

locataires. Et la famille Husson n'aurait eu probablement d'autre ressource

que de se réfugier sous les ponts, s'il ne s'était trouvé

là un philanthrope, M. Diamandi, qui lui offrit un abri sur un

terrain lui appartenant.

Ceci est à noter : c'est toujours en pareil cas ou quelque particulier

charitable, ou quelque oeuvre privée qui intervient, alors que

l'administration demeure indifférente, hostile même. C'est

à croire, ma parole ! qu'à l'inverse de la Providence

qui, dit-on, bénit les familles nombreuses, elle s'est donné,

elle, pour mission de les maudire.

VARIÉTÉ

Les Superstitions Cruelles

A propos d'un âne massacré. - Gens et bêtes emmurées. - Charles Quint et la sorcellerie. - Les « Untori ». - Un mot de Rivarol.

Il s'est passé ces jours derniers dans

un village de Bretagne une scène qui ne semble pas de ce temps-ci,

tant elle décèle chez ceux qui en furent les acteurs,

de crédulité stupide et de révoltante cruauté.

Un pauvre baudet broutait tranquillement l'herbe rare au bord d'un chemin.

C'était à la nuit tombante. Passèrent trois garçons

du village qui se concertèrent un instant puis, tout à

coup, tombèrent à coups de couteau et à coups de

bâton sur l'innocent animal.

Le lendemain, on retrouva l'âne mort, les membres brisés,

le corps lardé de vingt blessures. On fit une enquête ;

on découvrit les coupables. On les interrogea. Et voici ce qu'on

apprit :

Les trois aimables gars dont il s'agit avaient, paraît-il, certains

griefs contre le vicaire du village. Or, il existe en Bretagne une très

vieille croyance qui date du temps de l'enchanteur Merlin, et suivant

laquelle les prêtres auraient, la nuit, la faculté de se

transformer en arbre, en rocher ou en bête.

Nos trois brutes avaient foi - ou, du moins, affirmèrent-ils

qu'ils avaient foi - en cette croyance. L'un d'eux, ayant émis

l'idée que peut-être leur ennemi, le vicaire, se cachait

sous la peau de cet âne, ils décidèrent incontinent

de lui faire son affaire.

Et le pauvre grison fut massacré sans pitié.

N'est-il pas déconcertant de penser qu'au XXe siècle,

après trente ans d'instruction obligatoire, de pareilles superstitions

aussi horribles qu'absurdes puissent encore subsister dans une province

française ?

S'il n'y avait eu plainte portée par le propriétaire de

l'âne, enquête faite par la gendarmerie, et si les trois

coupables n'avaient donné la même explication de leur acte

abominable, on se refuserait à croire à tant de stupidité

et de barbarie.

Mais la cause a été portée devant les tribunaux

; il faut bien se convaincre qu'elle n'est que trop réelle, et

que, en dépit des progrès de l'instruction, l'âme

populaire n'est point encore complètement délivrée

de toutes les superstitions féroces que nous léguèrent

les temps obscurs du Moyen-Age.

***

Au temps jadis, de tels faits étaient

communs, et une foule de croyances barbares mêlaient la cruauté

aux moindres actes de la vie, ensanglantaient même jusqu'aux fêtes

populaires.

On sait qu'à une très lontaine époque, il était

d'usage,ou d'arroser de sang les pierres des fondations des maisons,

ou d'y murer un être vivant. Si l'on négligeait cette précaution

les murailles s'écroulaient. Il existe, en Carniole, une vieille

complainte populaire, la complainte de maître Manoli. C'est l'histoire

d'un maître-maçon qui, par l'ordre d'un seigneur impitoyable,

fut obligé d'emmurer sa propre femme dans les fondations d'un

castel qu'il était chargé de construire. Et la chanson

reproduit, dans sa naïveté tragique, et les plaintes de

la victime, et la douleur de l'homme qui se fait bourreau malgré

lui.

Cette tradition resta longtemps et si profondément ancrée

dans l'imagination populaire qu'en 1843, lorsqu'on construisit un nouveau

pont à Halle, en Saxe, toutes les mères de famille des

alentours cachèrent leurs enfants au logis. Le bruit s'était

répandu dans le peuple qu'on cherchait un enfant pour l'enfermer

sous les premières assises.

Quand les enseignements du christianisme imposèrent aux peuples

le respect de la vie humaine, ces abominables sacrifices disparurent,

mais la tradition subsista, et ce furent les animaux qui en furent les

victimes.

Un historien belge, M. Harou, rapporte qu'en l'an 1180, Bruges,qui se

trouvait alors sur le bord de la mer, fut submergée par suite

de la rupture d'une grande digue qui la protégeait contre le

flot. Pour rétablir cette digue, on fit venir de toutes parts

un nombre considérable de terrassiers qu'on fit camper à

une lieue et demie au Nord-Est de la ville, dans d'immenses baraquements

élevés exprès pour les recevoir. Ces baraquements,

dit-on, furent l'origine de la ville de Damme.Or, la tradition a consacré

le souvenir des difficultés que surmontèrent ces travailleurs,

difficultés auxquelles les chroniqueurs du pays ont rattaché

des circonstances merveilleuses. Ils racontent que la digue, avait été

réparée d'un bout à l'autre, à l'exception

d'une seule brèche de peu de largeur, mais si profonde qu'elle

engloutissait fascines et sacs de terre, sans qu'il parût aucune

trace de tout ce qu'on y précipitait. Les ouvriers, au désespoir

de ne pas faire le moindre progrès, perdaient courage et ne savaient

à quel moyen recourir.

Tandis qu'ils s'entretenaient tristement de l'inanité de leurs

efforts, ils avisèrent, dit la légende, un grand chien

noir, qui tournait sans cesse autour d'eux, la gueule béante

et les prunelles enflammées, et semblait triompher de leur impuissance.

Tout à coup, un des travailleurs, par une inspiration subite,

se jette à la poursuite de l'animal, le saisit à la gorge,

l'enlève et le lance dans l'abîme que rien ne pouvait combler.

Aussitôt, comme par enchantement, tout change de face. On dirait

qu'un charme funeste vient d'être rompu. Les matériaux

qu'on jette dans le précipice trouvent fond, et en quelques heures

la brèche est fermée.

Ce prodige fit tant d'impression sur le spectateurs que la ville nouvelle

prit pour armoiries l'image d'un chien.

L'animal qui fut le plus souvent victime de ces traditions cruelles,

c'est le chat. Jusqu'au XVIe siècle, la coutume se perpétua

l'emmurer vivante une de ces pauvres bêtes chaque fois qu'on construisait

quelque édifice.

Il y a quelques années, dans des travaux de restauration au château

de Saint-Germain, des ouvriers mirent à découvert une

pierre de taille creusée, au milieu de laquelle fut trouvé

un chat momifié. Le pauvre animal était encore pourvu

de tous ses poils. Il avait les pattes étendu la gueule béante,

les dents et les griffes menaçantes, sans une attitude de lutte

désespérée contre la mort.

La partie du château dans laquelle fut faite cette découverte

date de 1517. Ainsi, il y a moins de quatre cents ans, en pleine époque

de la Renaissance, époque merveilleuse d'art et de culture intellectuelle,

on sacrifiait encore à l'abominable superstition suivant laquelle

il fallait, pour qu'une construction fût durable, qu'on y emmurât

un chat vivant.

Ces jolis animaux si gracieux et si doux, ces aimables familiers de

nos foyers ont dans le passé, souffert plus que toute autre bête

de la crédulité et de la barbarie humaines. C'est encore

eux qu'on jetait dans les feux de la Saint-Jean pour amuser le populaire.

On les enfermait dans une cage de fer suspendue au sommet d'un mât

qu'on plantait au milieu du bûcher, et le peuple se réjouissait

à voir les efforts désespérés que faisaient

les malheureuses bêtes pour échappe aux flammes qui montaient

vers elles.

Ah ! c'étaient de superbes brutes que nos ancêtres !

Parmi ces croyances absurdes et cruelles contre certaines races d'animaux,

il en est une qui n'a pas encore complètement disparu de nos

campagnes. C'est celle dont sont victimes les chauves-souris et les

oiseaux de nuit.

Dernièrement, à la Chambre, au cours de la discussion

du budget de l'Agriculture, un député signalait à

la tribune certaines régions de France où subsiste l'abominable

préjugé contre les oiseaux de nuit, et où l'on

voit des hommes assez peu conscients de leurs intérêts

et de leurs devoirs humains pour clouer vivants chouettes et hiboux

sur les portes de leurs granges.

Pauvres ignorants qui crucifient ainsi leurs meilleurs amis, leurs meilleurs

défenseurs !...

La chauve-souris est victime de ce même préjugé

absurde qui frappe les oiseaux de nuit - préjugé que d'illustres

poètes eux-mêmes ont eu parfois le tort d'entretenir. Voyez

plutôt le « Chantecler » de M. Rostand, où

les bêtes nocturnes jouent les rôles d'envieux et de traîtres.

Et pourtant, la chauve-souris n'est pas moins que la chouette digne

de protection. Elle se nourrit d'insectes uniquement... et quels insectes

! Savez-vous qu'elle est la grande destructrice de ces affreux moustiques

qui sont le cauchemar de nos nuits ?

Il y a cependant encore des villages où, sur la porte des granges,

on la crucifie, elle aussi, par les ailes, les pauvres ailes qui pleurent

du sang autour des clous.

Pourquoi tant de cruauté pour cette bête au vol fantaisiste

et discret ? Quand elle évolue le soir au-dessus de nos têtes,

c'est le présage, pour le lendemain, d'un jour clair et doux.

Elle nous annonce le beau temps, elle nous débarrasse de nos

pires ennemis. Et nous avons peur d'elle et nous la détestons

!

Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine,

a dit Musset. Rien ne le prouve mieux, hélas ! que la façon dont nous traitons les bêtes qui nous servent.

***

Alors que tant de progrès de la morale

et de la science n'ont triomphé de l'ignorance humaine qu'après

des siècles de lutte, il est singulier de constater combien les

superstitions barbares ont la vie dure.

Savez-vous que jusqu'au début du XVIIIe siècle, en France,

on condamna des gens pour sorcellerie. Il est vrai qu'on ce temps-là

on se contentait de les pendre ; mais il n'y avait pas si longtemps

qu'on ne les brûlait plus. Cent cinquante ans plus tôt,

toute personne convaincue de sorcellerie était bel et bien «

arse » en place publique.

Charles Quint, dès le début de son règne, avait

renouvelé la prescription du Concile de Latran, contre la sorcellerie.

« Tout magicien, sorcier, devin ou semblable qui sera convaincu

d'avoir, par ses enchantements, sortilèges ou mauvais artifices,

empoisonné ou nui aux personnes, ou à leurs biens, sera

condamné au feu. Et ceux qui, sans même nuire aux personnes,

se seront néanmoins appliqués à la magie ou divination,

seront punis extraordinairement suivant les circonstances et la coutume

des lieux. »

Et, à ces dispositions anciennes, le terrible empereur ajouta

celle-ci, qui lui fut dictée par don Ribeiro, grand inquisiteur

d'Espagne :

« Les indices de magie, suffisants même pour la torture,

sont lorsqu'une personne en fait profession ou qu'elle se vante de pouvoir

enchanter ou nuire à quelqu'un; qu'elle est trouvée après

l'avoir fait, ou se servir de gestes et de paroles inouïs, en porter

sur soi certains caractères, livres ou signes extraordinaires.

»

La seule lecture de ces quelques lignes peut vous donner une idée

du nombre formidable de pauvres fous, de malheureux hystériques

qui furent mis à la torture pour cause de sorcellerie.

En certaines provinces, au XVIe siècle, on favorisait les dénonciations,

même les dénonciations anonymes. On mettait, aux portes

des bâtiments communaux, des troncs pour les recevoir. Et l'on

tenait compte de toutes. On arrêtait le sorcier ou la sorcière

en les saisissant par derrière, afin qu'ils n'eûssent pas

le temps de jeter un sort aux hommes chargés de s'emparer d'eux.

Et, tout de suite, on les menait à la torture. Leurs doigts étaient

écrasés dans les étaux de fer ; leurs membres,

leurs tendons, leurs nerfs distendus par des tourniquets, et leurs chairs

meurtries par des cordes. Quand le patient avait avoué que n'avouerait-on

pas dans l'horreur de la souffrance ? - on l'attachait à un poteau

et l'on entassait les fagots sous ses pieds. Après quoi, l'on

allumait le bûcher. Parfois on faisait au sorcier la grâce

de l'étrangler, et le feu dévorait qu'un cadavre. A Nancy,

entre 1576 et 1592, un juge nommé Nicolas Rémy condamna

en moyenne un sorcier par semaine.

Cette croyance à la sorcellerie et aux maléfices est de

celles dont la civilisation moderne n'a pas encore triomphé partout.

Il y a quelques mois, le choléra fit son apparition en Calabre.

Les habitants des villages contaminés se soulevèrent,

criant au sortilège. A Verbicaro, le secrétaire de la

mairie, accusé d'avoir le mauvais oeil, fut assailli, assommé

à coups de pioche. On lui coupa la tête, et des hommes

la portèrent au bout d'une pique à travers les rues. Les

femmes se barbouillaient de sang le visage et les mains. C'était

pour conjurer la jettature.

Dans un autre village, un employé du percepteur, accusé

des mêmes maléfices, fut également massacré

et son cadavre, fut brûlé sur la place publique. On vit

renaître, dans toute la contrée. comme au temps des grandes

postes du XVIIe siècle, la terreur des « Untori ».

Ce mot signifie littéralement « oigneurs, graisseurs ».

Les « Untori », suivant la tradition populaire, sont de

mystérieux personnages qui mélangent à de la graisse

des poudres maléfiques et vont, de maison en maison, en oindre

les portes.

Les habitants des maisons ainsi désignées par les «

Untori » sont fatalement condamnés à succomber.

C'est afin de parer à ce terrible danger que, dès l'apparition

d'une épidémie, on brûle les portes des maisons,

et, avec elles, le poison dont elles pourraient être ointes. On

vit, en septembre dernier, à Livourne, les habitants sacrifier

ainsi, sans hésitation, les portes de leurs habitations. Ils

les démontèrent, les dressèrent en bûchers

dans chaque rue et les brûlèrent solennellement, au milieu

des prières, des exorcismes et des conjurations.

Oui, c'est au XXe siècle qu'on voit encore se dérouler

en Europe de pareilles scènes de fanatisme. Et l'on en voit bien

d'autres. L'an dernier, en Espagne, des paysans égorgèrent

un enfant, sur le conseil d'une sorcière, qui avait déclaré

que le sang juvénile guérirait un vieillard miné

par une maladie incurable.

Quoi qu'on fasse, les croyances barbares subsistent dans l'âme

populaire à la faveur d'un lointain atavisme entretenu par des

siècles de superstition et de cruauté. Et pourtant, partout,

aujourd'hui, se sont ouvertes les écoles ; l'instruction est

répandue jusqu'au plus profond des masses populaires ; la science

fait des pas de géant. Mais la cruauté humaine, la sauvagerie

primitive demeurent comme des forces latentes qu'un rien peut déchaîner.Et

le mot de Rivarol n'a pas cessé d'être vrai

« Les peuples les plus civilisés seront toujours aussi

près de la barbarie que le fer le plus poli l'est de la rouille.

»

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 11 Février 1912