Le Cinquantenaire du “Petit Journal ”

Un demi-siècle de succès.

- Le journalisme avant le « Petit Journal .». -L'idée

de Polydore Millaud.- Timothée Trimm. - L'oeuvre de Marinoni.

- Comment le Petit Journal a voulu fêter son cinquantenaire.

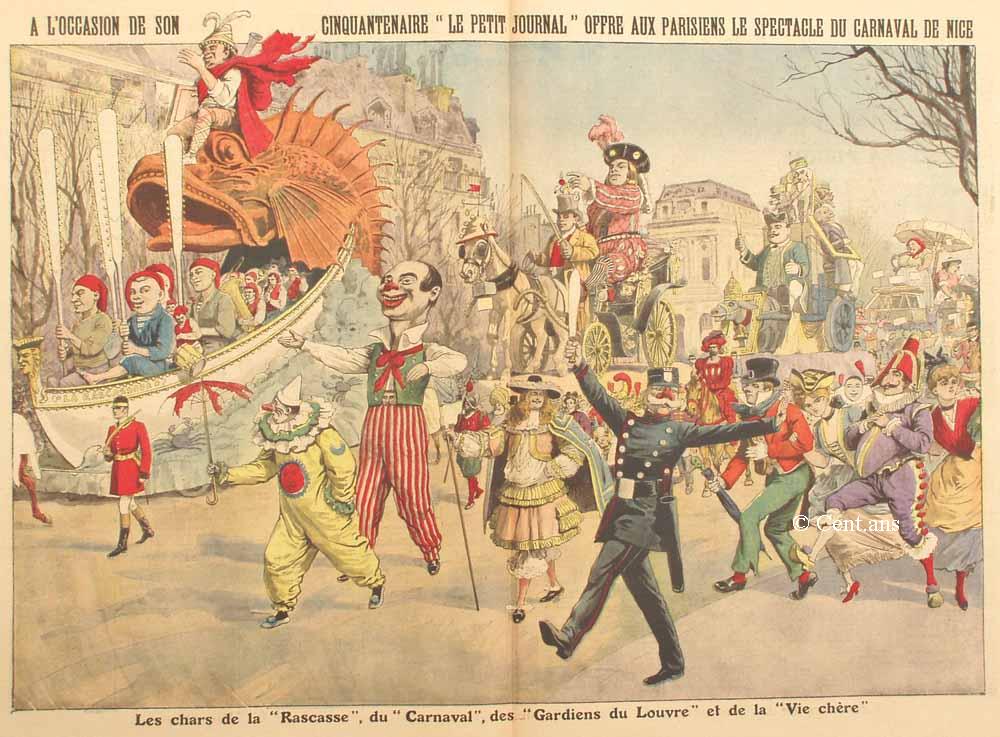

Le Petit Journal vient d'atteindre

son cinquantenaire ; et c'est, pour fêter ce demi-siècle

de succès, qu'il offre, à Paris le superbe spectacle du

carnaval de Nice transporté sur les rives de la Seine.

Il a voulu que le Paris d'aujourd'hui fût associé à

l'anniversaire d'un des événements qui marquèrent

le plus profondément dans la vie du Paris de naguère.

Car la fondation du Petit. Journal, il y a cinquante ans, est

autre chose, qu'un simple épisode dans l'histoire de la presse

française, c'est une date mémorable qui marque une véritable

révolution non pas seulement dans le journalisme, mais encore

à dans les moeurs.

Les générations actuelles ne peuvent imaginer ce qu'était

la presse avant l'apparition du journal à cinq centimes, du journal

populaire mis à la portée de toutes les bourses.

La presse ne jouissait d'aucune liberté.

Des législateurs ombrageux lui avaient fait un code bizarre et

l'avaient reléguée hors du droit commun. Son état

était un état d'exception. Le gouvernement ne souffrait

d'elle rien qui pût non pas même le blesser, mais simplement

l'égratigner.

On exigeait des journaux de lourds cautionnements ; une censure jalouse

les surveillait de près ; à la moindre critique, à

la plus petite allusion politique, les amendes tombaient sur eux dru

comme grêle ; à la récidive, c'était l'interdiction.

Défense était faite de colporter les feuilles périodiques

et de les vendre sur la voie publique ; les chemins de fer ne pouvaient

en assurer le transport en colis, Pour lire un journal, il fallait être

abonné, et de coûteux tarifs postaux faisaient monter,

l'abonnement à un taux exorbitant

C'est assez dire que la masse du peuple, les ouvriers, les employés,

les petits bourgeois étaient condamnés à ne point

lire de journaux: Les gens aisés eux-mêmes y regardaient

à deux fois avant de s'abonner à un journal. Les uns allaient

lire la gazette au cabinet de lecture ; d'autres s'entendaient entre

voisins pour prendre un abonnement à quelqu'une des grandes feuilles

qui se vendaient cinq, quatre, ou trois sous le numéro, et, moyennant

une quote-part de trois, cinq ou dix francs, suivant le nombre des associés,

on pouvait lire le journal qui circulait ainsi de mains en mains.

***

Il semble que, dans de pareilles conditions, c'eût été

folie de vouloir créer le journal bon marché, le journal

destiné au peuple et dont l'existence eût été

subordonnée à l'espoir des gros tirages.

Un homme pourtant eut cette idée et parvint à la réaliser.

Il s'appelait Polydore Millaud. Financier habile, il avait auparavant

lancé quelques feuilles qui, pour la plupart, n'avaient pas résisté

longtemps aux difficultés et aux tracasseries que le gouvernement

et l'administration multipliaient contre les journaux.

Le Petit Journal fut plus heureux. Millaud n'avait, en le créant,

d'autre intention que de donner au peuple tous les jours un écho

de la vie nationale. Informations, faits divers, chroniques inspirées

par les événements d'actualité, causeries sur le

théâtre, variétés, romans, mais pas de politique...

La politique c'était la mort certaine. Et il fallait vivre.

Le Petit Journal vécut.

J'ai là, sous les yeux, son premier numéro. Qu'il est

petit comparé à notre Petit Journal d'aujourd'hui

!. Déjà la mise en pages en est claire et bien ordonnée

: c'est une qualité que le Petit Journal a su garder

de tout temps.

J'y vois un extrait du Moniteur ou gazette officielle, annonçant

que le pain blanc, se vend à Paris 36 centimes le kilo et le

pain bis 28 centimes. Viennent ensuite les échos, les nouvelles

des départements et de l'étranger, les tribunaux, les

théâtres : une variété sur « Un voyage

au long cours dans les rues de Paris », les nécrologies,

le programme des spectacles, la mercuriale des marchés. Le feuilleton

intitulé : Une assurance sur la vie; est signé

Charles Dickens.

Bientôt, les noms les plus célèbres de la littérature

et du journalisme flamboient au bas des colonnes du Petit Journal.

On y lit d'étincelantes chroniques de Jules Janin, de Charles

Monselet, d'Emile Souvestre, d'Alexandre Dumas, d'Emmanuel Gonzalès,

d'Etienne Enault, de Pitre-Chevalier.

Dès l'année 1864 Timothée Trimm y fait. chaque

jour sa chronique... Timothée Trimm !... Les vieux lecteurs du

Petit Journal ont conservé à coup sûr le

portrait, qui fut vendu alors par milliers d'exemplaires, de notre célèbre

chroniqueur. L'un d'eux m'envoyait il y a quelques jours ce précieux

document. On y voit Timothée Trimm, vêtu de son fameux

partalonà la houzarde, de sa redingote et de son classique gilet

de velours que barre une longue chaîne de montre, Timothée

Trimm, pittoresque et chevelu, tenant d'une main le Petit Journal

et de l'autre un sou, un petit sou, prix de la feuille populaire qui

déjà gagnait les provinces, pénétrait jusque

dans les plus humbles logis, et, franchissant les frontières,

portait à l'étranger un écho de la vie française

et du génie parisien.

Au 1er mars, deux ans, après sa naissance, le Petit Journal

tirait déjà à plus de 190.000 exemplaires. Le 1er

mai suivant, il atteignait les 200.000.

Tout ce que la presse compte d'illustre collabore alors au Petit

Journal Méry, poète, romancier, chroniqueur, y dépense

sans compter les trésors de sa verve inépuisable ; Lamartine,

Sandeau, Léon Gozlan, Alphonse Karr y publient des variétés.

Et voici que le Petit Journal va donner naissance à

une forme littéraire nouvelle : le grand roman populaire, le

roman aux péripéties inattendues pour lequel la France

entière va se passionner.

***

Qui n'a entendu parler de Rocambole, de ce fantastique Rocambole

dont les extraordinaires aventures enflammèrent , alors toutes

les imaginations. Rien ne peut donner une idée du retentissement

qu'eut le roman de Ponson du Terrail publié par le Petit

Journal. Dans Paris on ne rencontrait que des gens lisant Rocambole.

On ne parlait que de Rocambole : si bien que Rocambole est resté

dans le langage courant et qu'on dit encore et qu'on dira toujours d'une

aventure extraordinaire, où il y a de l'étrangeté,

de l'audace, du fabuleux, d'une aventure qui confond l'imagination,

que c'est une aventure « rocambolesque ».

Après Ponson du Terrai, le Petit Journal va révéler

d'autres romanciers dont le succès ne sera pas moindre. Et, d'abord,

Émile Gaboriau

Que de gens, aujourd'hui, s'imaginent que nous devons à l'Angleterre

et à l'Amérique la révélation du roman policier

dont la vogue s'est si vivement manifestée depuis quelques années.

C'est la pure erreur. Le roman policier, comme tant d'autres formes

de la littérature, est né chez nous.

Consultez vos parents. Ils n'ont certainement pas oublié des

romans publiés au Petit Journal par Émile Gaboriau

vers 1865 : l'Affaire Lerouge, le Crime d'Orcival et surtout cet étonnant,

ce merveilleux Monsieur Lecoq, le chef-d'oeuvre du genre, Monsieur

Lecoq qui devint non moins populaire parmi les lecteurs du Petit

Journal que l'avait été naguère Rocambole.

Les Anglais et les Américains ont renouvelé le genre du

roman policier. Nous pouvons admirer leurs oeuvres, mais nous ne devons

pas oublier qu'avant Sberlock Holmes il y a eu Monsieur Lecoq.

Ainsi le Petit Journal poursuivait ses heureuses destinées.

A tant de noms illustres dans la presse venaient s'ajouter ceux de Pierre

Véron, qui faisait, et de façon magistrale, la chronique

humoristique ; et d'Edmond About chargé du compte-rendu des expositions

de Beaux-Arts.

Timothée Trimm continuait d'une plume aussi alerte qu'infatigable

sa chronique de chaque jour.

Comment cet homme étonnant, disaient les lecteurs, peut-il trouver

chaque jour un nouveau sujet ? Un jour, Émile de Girardin posa

la question à l'inépuisable chroniqueur.

- C'est bien simple, lui répliqua Timothée Trimm en riant,

c'est bien simple, je parle de tout ce que je ne connais pas. Vous voyez

que le champ est vaste.

Mais ce que le prodigieux journaliste n'ajoutait pas c'est que sur toutes

les choses qu'il ne connaissait pas, il savait se documenter parfaitement

avant d'écrire et que, doué de la plus merveilleuse faculté

d'assimilation, il en parlait ensuite avec la plus parfaite compétence.

***

Se souvient-on encore de l'affaire Troppmann ? Toute une famille alsacienne,

la famille Kinck, assassinée et trouvée enfouie dans un

champ aux portes de Paris. Seul le père Kinck n'est pas parmi

les victimes. La police en conclut qu'il est l'assassin. Ce crime horrible

passionne la France entière.

Le Petit Journal inaugure alors un genre de reportage nouveau

et qui est aujourd'hui pratiqué de façon constante par

maints grands journaux d'informations. Parallèlement à

l'enquête, de la police, il conduit la sienne. Ses meilleurs reporters

se mettent en quête. Bientôt, par ses découvertes

et ses révélations, l'affaire s'éclaire ; les agents

de la Sûreté retrouvent le cadavre du père Kinck

enfoui dans un bois en Alsace, la police est mise sur la trace du vrai

coupable et Troppmann est arrêté.

Cette sensationnelle affaire fit monter le tirage à plus de 400.000

exemplaires.

Mais la guerre va arrêter l'essor du journal populaire. Le Petit

Journal, cependant, en dépit des difficultés de l'heure,

ne ralentit pas un instant son activité. Des éditions

sont organisées en province : à Bordeaux, à Lyon,

à Caen. A Paris, le Petit Journal ne fut pas un jour

sans paraître. On tira sur des papiers de tous les formats, de

toutes les couleurs, mais on parut tout de même et la vie du journal

fut assurée.

Le directeur Polydore Millaud, épuisé par une existence

dévorante, s'étant retiré, la direction passe à

Émile de Girardin; le plus étonnant journaliste du siècle,

l'homme qui avait une idée par jour.

Marinoni, bientôt succède à Girardin, à et

c'est à lui que le Petit Journal va devoir son éclatante

prospérité.

Polydore Milland avait commencé la grande réforme du journalisme

moderne en créant le journal à un sou ; Marinoni l'acheva

en inventant la machine rotative grâce à laquelle furent

atteints bientôt les tirages formidables de plus d'un million

d'exemplaires.

Ainsi, c'est dans cette maison du Petit Journal que s'accomplit

entièrement ce progrès. Aujourd'hui, sous la direction

de M. Charles Prevet, le Petit Journal poursuit son oeuvre,

toujours jeune en dépit de son demi-siècle, et toujours

fidèle à ses traditions d'indépendance.

Par le concours de ses dix mille correspondants, il reçoit chaque

jour des nouvelles de tous les pays ; chaque jour, par le canal de ses

vingt-cinq mille dépositaires, il pénètre jusque

dans les moindres villages, jusque dans les plus lointaines contrées

du monde.

Au cours du demi-siècle écoulé, il a été

associé à tous les progrès de la science et de

l'industrie française ; le premier il a concouru à vulgariser

la bicyclette, l'automobile ; ses initiatives pour le développement

de l'aviation sont trop près de nous pour qu'il faille y insister.

Bref, à l'instant où il offre à Paris un peu de

joie pour fêter son cinquantenaire, il peut considérer

avec une légitime fierté ce passé fécond,

ce passé de labeur et de loyauté, et se glorifier à

juste titre d'avoir été l'instrument d'un des plus merveilleux

progrès accomplis par l'intelligence humaine.

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 17 Mars 1912