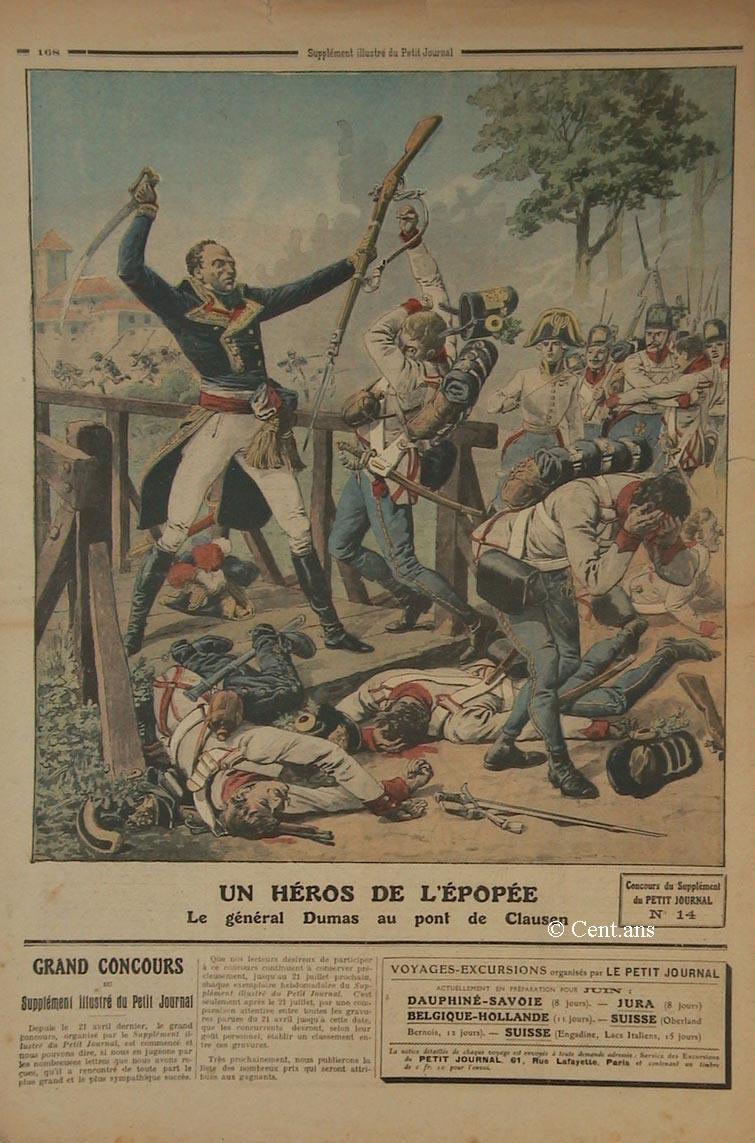

UN HÉROS DE L'ÉPOPÉE

Le général Dumas au pont de Clausen

Sur la place Malesherbes à Paris, se

trouvent déjà deux statues, l'une d'Alexandre Dumas père,

l'auteur immortel des Trois Mousquetaires, de Monte-Cristo,

de cent autres romans fameux et d'un non moins grand nombre de pièces;

dont plusieurs sont des chefs-d'oeuvre; l'autre, d'Alexandre Dumas fils,

l'inventeur, pourrait-on dire, du théâtre à thèse,

du théâtre social, l'un des plus puissants tempéraments

dramatiques de tous les temps.

Il manquait encore, pour compléter l'ensemble, la statue du troisième

Dumas, ou plutôt du premier, le général, le héros

du camp de Maulde, du Mont-Cenis, du Tyrol, de la révolte du

Caire.

Celui-ci, n'a pas écrit de drames. Il s'est contenté de

vivre le plus étonnant de tous, le drame des guerres de la Révolution

; il en a été l'un des principaux acteurs. Et, n'eût-il

pas donné à la France deux de ses plus grands génies

littéraires, qu'on lui devrait l'hommage d'une statue pour l'héroïsme

dépensé par lui au service du pays.

Cette statue sera érigée bientôt; et ce jour-là,

la place Malesherbes changera de nom pour s'appeler Place des Trois-Dumas.

Nous avons voulu joindre notre hommage à celui que Paris s'apprête

à rendre au vaillant soldat et nous avons dans notre «

Variété », résumé sa glorieuse carrière,

en même temps que nous faisions revivre par le talent du dessinateur

militaire, Louis Bombled, l'une des pages héroïques de l'histoire

du général Dumas : la Défense du pont de Clausen.

VARIÉTÉ

Les premier des Dumas

L'ancêtre glorifié après ses descendants. - Général en chef à trente et un ans. - Le Diable Noir. - Dumas au pont de Clausen.- La. révolte du Caire. - Une statue bien méritée.

On va lui élever un monument près

de ceux de son fils et de son petits-fils. La gloire de l'ancêtre

est servie après celle de ses descendants. C'est qu'il vécut

en un temps où l'héroïsme militaire courait les champs

de bataille. Les traits de vaillance accomplis alors par les soldats

de France étaient si nombreux que les annalistes avaient à

peine le temps d'en fixer le souvenir.

Et puis, un seul homme alors prenait pour lui toute la gloire. Les autres,

quelle que fait leur vaillance, restaient dans la pénombre. De

tous les compagnons d'armes de Bonaparte, combien eussent été

illustres en d'autres temps, et qui demeurèrent ignorés,

rejetés dans l'oubli par l'éclatante renommée de

« l'homme prédestiné ».

Combien de ces héros de l'épopée moururent pauvres,

n'ayant eu d'autre récompense que la satisfaction du devoir patriotique

accompli !... Quand il succomba à quarante et un ans, ayant commandé

en chef, trois armées, ayant risqué vingt fois sa vie

pour son pays, et semé sa carrière des faits d'armes les

plus héroïques, le général Dumas n'avait que

4.000 francs de pension , il ne possédait même pas ce ruban

de chevalier de la Légion d'honneur qu'on prodigue aujourd'hui

aux acteurs, aux petites dames de lettres et aux couturiers.

Si son fils et son petit-fils n'avaient pas illustré par leurs

écrits le nom plébéien qu'il avait choisi et qu'il

leur légua ; si le géant des lettres n'avait pas, dans

ses Mémoires; célébré les hauts

faits du géant de l'Epopée auquel il devait le jour ;

le général Dumas reposerait aujourd'hui complément

oublié dans le petit cimetière de Villers-Cotterêts

; et nul ne songerait à réveiller son souvenir.

Il méritait pourtant de survivre ; il le méritait par

sa propre valeur, par son héroïsme, par les services rendus

au pays, et par la noblesse et la grandeur des sentiments qu'il montra

dans la disgrâce.

Né à Saint-Domingue, de l'union du colonel marquis Davy

de la Pailleterie avec une négresse, Marie-Cessette Dumas, il

vint en France avec son père en 1780. Il avait alors dix-huit

ans. Quelques années, il vécut la vie joyeuse des jeunes

nobles d'alors; puis en 1786, son père s'étant marié

avec sa femme de charge, le jeune homme se brouilla avec lui et résolut

de s'engager.

Mais le vieux marquis, qui avait été colonel et commissaire

général de l'artillerie, s'opposa à ce que son

fils traînât son nom dans les derniers rangs de l'armée.

- Engagez-vous si vous voulez, lui dit-il, mais prenez un nom de guerre.

- Soit, répondit le jeune homme, je m'engagerai sous le nom de

ma mère.

Et c'est ainsi que le fils du marquis Davy de la Pailleterie fut enrôlé,

vers la fin de juin 1786, sous le nom de Thomas-Alexandre Dumas, dans

le régiment des dragons de la Reine, qui tenait alors garnison

à Laon.

« Mon père, dit Alexandre Dumas dans ses Mémoires,

avait alors vingt-quatre ans. C'était un des plus beaux jeunes

hommes qu'on put voir. Il avait ce teint bruni, ces yeux marrons et

veloutés, ce nez droit qui n'appartiennent qu'au mélange

des races indiennes et caucasiques. Il avait les dents blanches, les

lèvres sympathiques, le cou bien attaché sur de puissantes

épaules, et malgré sa taille de cinq pieds neuf pouces,

une main et un pied de femme...

« La liberté dans laquelle il avait vécu aux colonies,

avait développé son adresse et sa force d'une manière

remarquable ; c'était un véritable cavalier américain,

un gaucho. Le fusil ou le pistolet à la main, il accomplissait

des merveilles dont Saint-Georges et Junot étaient jaloux. Quant

à sa force musculaire, elle était devenue proverbiale

dans l'armée... »

Et le fils, enthousiaste, rapporte quelques traits de la vigueur paternelle.

A l'en croire, le futur général s'amusait parfois, au

manège, quand il passait à cheval sous une poutre, à

prendre cette poutre entre ses bras et à enlever son cheval entre

ses jambes. A l'armée des Alpes, où il commandait en chef,

il vit, un soir, au bivouac, un soldat qui le doigt passé dans

le canon d'un fusil de munition, tenait ce fusil à bras tendu..

- C'est bien, dit le général, mais apportez-moi donc trois

autres fusils.

Et, passant ses quatre doigts dans les canons il leva les quatre fusils

avec autant de facilité que le soldat en avait levé un

seul.

Cette force musculaire était mise au service, d'un sang-froid,

d'une audace extraordinaires. En 1792, aux environs du camp de Maulde,

Dumas, brigadier, à la tête de quatre dragons, poursuivit

et fit prisonnier un parti de treize chasseurs tyroliens.

Le général Beurnonville, à la suite de ce fait

d'armes, l'invita à dîner et le porta à l'ordre

du jour de l'armée.

Ce fut son premier succès militaire. Il devait être suivi

de beaucoup d'autres.

On montait vite en grade en ce temps-là. Le 1er septembre 1792,

Dumas était sous-lieutenant ; quelques jours plus tard, on le

nommait lieutenant. Moins de quatre mois après, il passait d'emblée

lieutenant-colonel dans la légion franche de cavalerie des Américains

du Midi.

Le 30 juillet 1793, il recevait son brevet de général

de brigade à l'armée du Nord ; le 3 septembre de la même

année, il était nommé général de

division à la même armée. Enfin, cinq jours après,

il se voyait donner le commandement en chef de l'armée des Pyrénées

occidentales.

Il lui avait fallu vingt mois en partant des derniers rangs, puisqu'il

n'était que simple soldat, pour atteindre une des plus hautes

positions de l'armée.

***

Des Pyrénées, il passa en Vendée, puis à

l'armée des Alpes comme général en chef. C'est

là qu'il commença de donner la mesure de ses talents militaires.

Le Mont-Cenis était réputé imprenable. Dumas s'en

empara. Une nuit, ses soldats se trouvaient arrêtés devant

des retranchements bordés de hautes palissades. Comment pénétrer

dans le fort ennemi ? Le géant, parvient à se hisser sur

l'escarpe, et saisissant d'une main ses hommes, un à un, il les

passe par dessus la palissade et pénètre ainsi en force

dans la place.

Il s'empara ainsi de toutes les positions fortifiées du Mont-Cenis

et du Saint-Bernard, en chassa les Austro-Piémontais et opéra

la jonction de l'armée des Alpes avec l'armée d'Italie.

Mais, à quelques temps de là, ayant témoigné

avec courage de son horreur pour les exécutions jacobines, il

faillit partager le sort de tant d'autres généraux coupables

de n'avoir point approuvé les violences de la Terreur.

En arrivant au village de Saint-Maurice, il avisa sur la place une guillotine

toute rouge qui semblait attendre ses victimes. On devait, en effet,

le lendemain, exécuter quelques pauvres gens accusés de

tiédeur pour le régime de sang qui terrorisait la France.

Dermoncourt, dit le général à son aide de camp,

il fait grand froid et nous manquons de bois. Va démolir cette

vilaine machine. Elle servira à nous chauffer.

L'officier obéit. La guillotine fut débitée en

huches. Mais l'histoire fut rapportée à Paris. Collot-d'Herbois,

au nom du comité de Salut public, somma le général

de venir s'expliquer. Aux accusations, Dumas répondit par le

seul exposé des services qu'il avait rendus à la Nation

; et grâce à ses victoires, on lui pardonna son attentat

contre le « rasoir national ».

Peu de temps après, il passait à l'armée de Sambre-et-Meuse,

puis, à celle des côtes de Brest. Enfin, Bonaparte le réclamait

à l'armée d'Italie. A la seconde attaque de Mantoue, il

supporta tout le poids de l'armée de Wurmser, la battit, lui

prit six drapeaux. On le retrouva, le lendemain, avec huit cents hommes

seulement, et entouré de morts ; il avait eu un cheval tué

sous lui, un second avait été enterré par un boulet,

et lui-même n'avait dû qu'à une chance extraordinaire

de ne point être tué.

D'Italie, il fut envoyé dans le Tyrol avec mission de commander

la cavalerie de l'armée de Joubert.

Là encore, il sema sa route d'actions d'éclat. Les Autrichiens,

terrorisés par son audace et par sa force, qu'ils avaient éprouvées

en maintes circonstances, ne l'appelaient pas autrement que Schwartz

Teufel (Diable noir). Des légendes couraient sur lui aux

bivouacs des ennemis. Son apparition mettait la déroute dans

leurs rangs.

C'est au cours de cette campagne qu'il accomplit l'un des plus glorieux

faits d'armes de sa carrière, la défense du pont de Clausen.

Laissons la parole à son aide de camp Dermoncourt, qui a raconté

l'épisode :

« Le 5 Germinal, le général Dumas, à la tête

du 5e dragons, trouva toute la cavalerie autrichienne occupant une position

inexpugnable à Clausen.

» Le général partit avec une cinquantaine de dragons

pour examiner les localités : je le suivis. Nous trouvâmes

le pont barricadé avec des voitures, et de l'infanterie et de

la cavalerie derrière. Nous crûmes que, la position examinée,

le général allait attendre du renfort ; mais il n'y songeait

guère.

» - Allons, allons, dit-il, vingt-cinq hommes à pied et

qu'on me dégage ce pont-là !...

Vingt-cinq dragons jetèrent la bride de leurs chevaux aux mains

de leurs camarades et, au milieu du feu, de l'infanterie autrichienne,

s'élancèrent sur le pont. La besogne n'était pas

commode : d'abord, les charrettes étaient lourdes à remuer,

ensuite, les balles tombaient comme grêle.

» - Allons, fainéant ! me dit le général,

est-ce que tu ne vas pas donner un coup de main à ces braves

gens-là ?

» Je descendis et j'allai m'atteler aux voitures, mais comme le

général le trouvait pas que le pont de déblayât

assez vite, il sauta à son tour à bas de cheval et vînt

nous aider. En un instant, avec sa force herculéenne, il en eut

plus fait à lui seul que nous à vingt-cinq.

» A peine le passage fut-il libre, que le général

sauta sur son cheval et, sans regarder s'il était suivi ou non

, s'élança dans la rue du village, qui s'ouvre sur le

pont; : « Mais, général, nous ne sommes que nous

» deux !... » Il n'entendait pas, ou plutôt, ne voulait

pas entendre.

» Tout à coup, nous nous trouvâmes en face d'un peloton

de cavalerie, sur lequel le général tomba, et, comme les

hommes étaient en ligue, d'un seul coup de sabre donné

de revers, il tua le maréchal des logis, balafra effroyablement

le soldat qui se trouvait près de lui, et, à la pointe

de son sabre, en blessa encore un troisième. Les Autrichiens

ne pouvant croire que deux hommes avaient l'audace de les charger ainsi,

voulurent faire demi-tour, mais les chevaux fourchèrent, et,

chevaux et cavaliers tombèrent pêle-mêle, En ce moment,

nos dragons arrivèrent avec des fantassins en croupe, et tout

le peloton autrichien fait pris, soit une centaine de prisonniers. Mais,

de l'autre côté du village, nous apercevions un corps considérable

de cavalerie. A peine le général eut-il vu ce corps qu'il

le montra à ses dragons, laissa les prisonniers à l'infanterie

et courut sur les Autrichiens. Le commandant, qui parlait français,

lui cria :

» - Ah ! c'est toi, diable noir ! à nous deux !

» - Fais cent pas, jean-f..., dit le général, et

j'en ferai deux cents.

» - Général, ce que nous faisons là n'est

pas raisonnable, attendons que nous soyons ralliés, lui dis-je.

» Le général s'était arrêté

à la tête du pont et tenait seul contre tout l'escadron,

et comme le pont n'était pas large, les hommes ne pouvaient arriver

à lui que sur deux ou trois de front, il en sabrait autant qu'il

s'en présentait... »

Quand les dragons de Dumas revinrent, ils le trouvèrent entouré

de morts et de blessés et sabrant, sabrant toujours, seul contre

tout un escadron.

Son sabre était tellement ébréché et forcé

qu'il ne put le remettre au fourreau.

C'est à la suite de ce fait d'armes héroïque que

Bonaparte proclama Dumas l'Horatius Coclés du Tyrol.

***

En 1798, départ pour l'Egypte. Là encore, Dumas devait

faire admirer son courage, son esprit de décision, et sa probité

par surcroit. Au Caire, dans la maison qu'il occupait, il trouva un

trésor d'une valeur de deux millions que le propriétaire

du logis n'avait pas eu le temps d'emporter. Immédiatement, il

l'envoya à Bonaparte avec cette lettre :

Citoyen général,

» Le léopard ne change pas de peau, l'honnête homme

ne change pas de conscience.

Je vous envoie un trésor que je viens de trouver, et que l'on

estime à près de deux millions.

» Si je suis tué ici ou si je meurs de tristesse, souvenez-vous

que je suis pauvre, et que je laisse en France une femme et un enfant.

»

Napoléon. n'eût jamais dû oublier cette lettre si

digne et ce beau trait d'honnêteté ; il les oublia cependant,

comme il oublia tous les services rendus par son héroïque

compagnon d'armes.

La révolte du Caire, qui éclata peu de temps après,

donna au général Dumas l'occasion de faire preuve une

fois encore d'un prodigieux courage. Quand on vînt lui dire que

la ville était en pleine insurrection, il était au lit,

malade, grelottant de fièvre. Il se leva, sauta demi-nu sur un

cheval sans selle, rallia quelques officiers, et parcourut la ville,

repoussant les insurgés qui, impressionnés par sa haute

stature, fuyaient devant les moulinets de son sabre sanglant comme devant

l'épée de l'ange exterminateur. Les chefs de l'insurrection

s'étaient réfugiés dans la grande mosquée;

il en fit enfoncer les portes à coups de canon et y pénétra

le premier à cheval. Quand Bonaparte, qui. se trouvait dans l'île

de Roudah, accourut, la révolte était vaincue.

Mais le spleen avait mis sa griffe sur l'âme du géant.

Dumas s'ennuyait loin des siens. D'autre part, Bonaparte, dont il commençait

à percer à jour les visées ambitieuses, ne témoignait

que méfiance pour ce soldat demeuré loyalement républicain.

Dumas obtint la permission de rentrer en France. Mais le mauvais bateau

sur lequel il s'était embarqué dut relâcher en Calabre.

Fait prisonnier par les Napolitains, le général passa

deux années dans la plus affreuse captivité. Par deux

fois, on essaya de l'empoisonner. Sa vigoureuse constitution résista

au poison.

Enfin, il put regagner Villers-Cotterêts, et il y vécut

près de cinq ans, en disgrâce, dans une gêne voisine

de la misère.

Après sa mort, sa femme vint à Paris implorer le secours

du maître du monde. Le maître du monde refusa de la recevoir.

Telle fut la vie, toute de dignité, d'héroïsme et

de dévouement à la patrie, de ce grand général

républicain. Auprès de son fils, le plus grand conteur

de tous les temps et de tous les pays ; auprès de son petit-fils,

l'un des plus puissants génies du théâtre moderne,

on va le glorifier à son tour. Et cette statue qui vengera, sa

mémoire de l'injustice et de l'ingratitude, ne l'a-t-il pas cent

fois méritée ?

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 26 Mai 1912