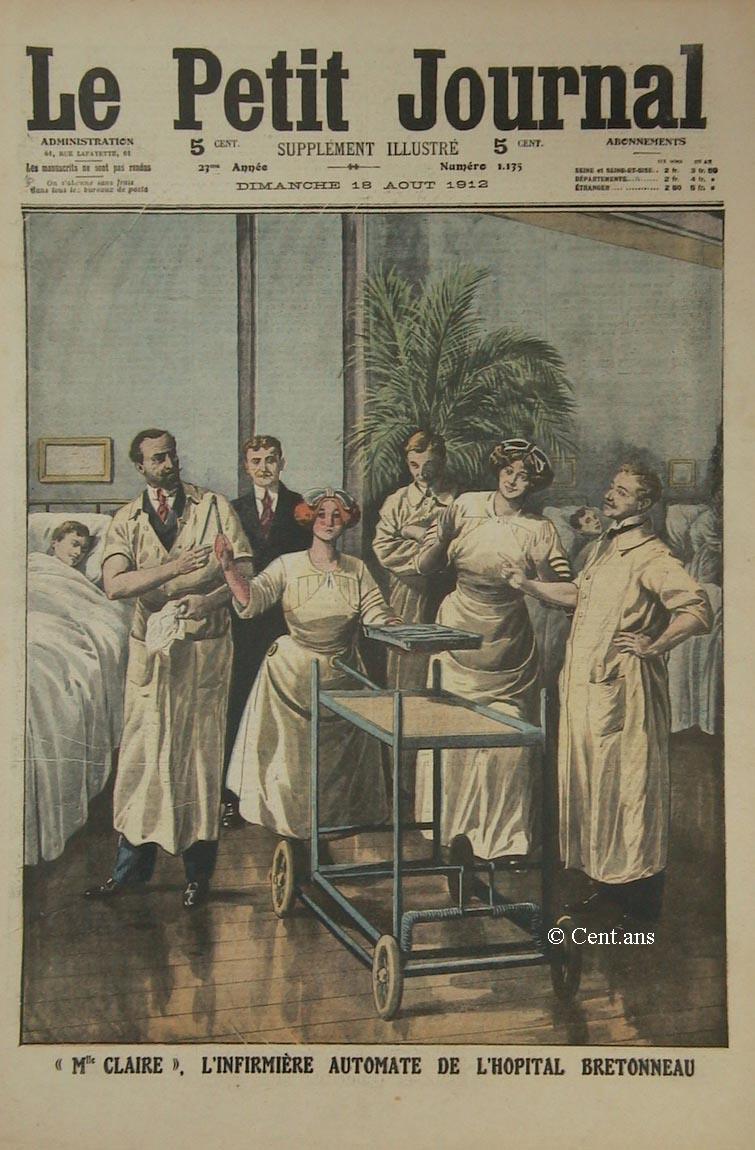

Mlle CLAIRE “ L'INFIRMIÈRE ”AUTOMATE DE L'HÔPITAL BRETONNEAU

Il y a, à l'hôpital Bretonneau, deux

« Mademoiselle Claire » : l'une est une vraie infirmière

en chair et en os ; l'autre est un mannequin animé qui ressemble

comme une soeur à cette première mademoiselle Claire.

Le créateur de cet automate est un interne de l'hôpital,

M Robert Herdner. La « Mademoiselle Claire » automate pousse

devant elle la petite table roulante sur laquelle se trouvent les instruments

de chirurgie. Son inventeur la fait venir devant un lit de malade.

- Mademoiselle Claire, dit-il, donnez-moi telle pince.

-Et l'automate, d'un geste sec de son bras articulé, saisit la

pince et la passe auteur.

- Mademoiselle Claire, passez-moi le bistouri.

Et Mlle Claire passe le bistouri.

- Mademoiselle Claire, passez-moi la lancette.

Et Mlle Claire, passe la lancette.

Mlle Claire est un véritable chef-d'oeuvre de mécanique

qui fait l'admiration et la joie de tous, médecins, malades,

infirmières, à commencer par la vraie Mlle Claire qui

servit de modèle à l'interne mécanicien pour la

construction de son merveilleux automate

VARIÉTÉ

LES AUTOMATES

A propos de « Mlle Claire ». - Histoire des automates. - Vaucanson. - Son canard.- Le mystère d'une digestion. - Le mannequin joueur d'échecs.

C'est une bien jolie et plaisante idée

que celle que vient d'avoir un interne de l'hôpital Bretonneau,

M. Robert Herdner. Pourvu d'un vrai talent de mécanicien, ce

praticien mit à profit sa connaissance parfaite de l'anatomie

pour construire un automate et même un automate androïde,

c'est-à-dire un automate représentant une figure humaine.

Il n'alla même pas loin pour chercher son modèle. A l'hôpital

même, se trouve une brave infirmière connue de toute la

maison, sous le prénom de Mademoiselle Claire. Notre émule

de Vaucauson copia purement et simplement la figure de Mlle Claire,

et donna à son automate jusqu'au nom de son modèle.

***

Un automate, chacun sait ça, n'est autre chose qu'une machine

dans laquelle un mécanisme caché a pour objet d'imiter

les mouvements volontaires des créatures vivantes.

Ce mécanisme est naturellement composé d'un ensemble de

rouages, de leviers, de cordons et de chaînettes de renvoi.

Quant à son pouvoir moteur, il consiste généralement

en un ressort pareil à celui des montres et des pendules.

C'est là ce qui explique que la construction des automates date

de l'époque où l'on commença, également

à construire des horloges et pendules à ressort d'acier.

La plupart des horloges fameuses des XVIe et XVIIe siècles sont

agrémentées d'automates.

Non contents de construire de merveilleux organismes d'horlogerie qui

donnaient l'heure, le jour, le mois, l'année, les mécaniciens

de ce temps songeaient à l'amusement des foules, des légions

d'anges apparaissaient, sonnant de la trompette ou agitant les ailes,

des bergers défilaient avec leurs troupeaux des cavaliers en

venaient aux mains, tandis que sonnait l'heure.

Automates encore, les. « Jacquemarts » des vieux beffrois

de la Flandre de l'Artois et du Hainaut, qui, aux sonneries de l'heure

s'agitaient eux aussi de mille façons.

On peut en voir encore des spécimens en quelques unes de nos

vieilles cités du Nord, par exemple à Cambrai, où

Martin et Martine frappent la cloche à tour de rôle et

à calais dès que sonne midi, deux chevaliers bardés

de fer, et la lance en arrêt se livrent sur le clocher aux passes

d'un impressionnant tournoi.

Bien que les plus anciens automates qu'on ait. connus ne soient pas

d'une époque antérieure à celle de la construction

des premières horloges, il faudrait, si l'on s'en rapportait

à certains auteurs, soit de antiquité, soit antérieurs

tout au moins au XVe siècle, admettre que l'art de construire

des poupées animées était connu auparavant.

C'est ainsi qu'Aulu-Gelle raconte que le mécanicien grec Archytas

de Tarente, qui vivait 400 ans avant Jésus Christ, avait fait

une colombe qui pouvant voler.

Si l'on en croit le P. Kicrcher, un mécanicien du XVe siècle,

nommé Jean Muller, construisit une mouche de fer qui volait et

dont il dirigeait le vol. Lorsqu'il la lâchait, la mouche faisait

le tour de la chambre et revenait ensuite se poser sur la main de l'inventeur.

Ce même Jean Muller aurait également construit un aigle

en fer qu'il fit voler au devant de l'empereur Maximilien, lorsque ce

souverain fit sa joyeuse et solennelle entrée à Nuremberg,

le 7 juin 1470.

L'annaliste Gervais, qui fut chancelier de l'empereur Othon III, conte

une histoire de mouche automate bien plus surprenante encore.

Il s'agit d'un évêque de Naples, nommé Virgile,

qui avait un talent de mécanicien le plus étonnant du

monde et qui joignait à cela je ne sais quel pouvoir d'animer

de sa volonté les automates créés par lui.

Une année qu'il faisait à Naples pendant l'été

une chaleur torride et que les mouches, en quantité considérable,

corrompaient toutes les victuailles, le dit évêque construisit

une grosse mouche d'airain qu'il plaça sur une des portes de

la ville ; et cette mouche mécanique empêcha que dès

lors les mouches vivantes entrâssent à Naples. L historien

rapporte que la mouche de Virgile demeura huit années à

son poste et que pendant ces huit années les viandes des boucheries

ne se corrompirent jamais.

On conte encore que Roger Bacon, aidé d'un autre moine, Thomas

Bungey, construisit une tête parlante. Les deux religieux y travaillèrent

sept ans. La tête ne parlait pas. Il paraît qu'à

la fin, elle se décida à parler ; mais les deux moines

n'étaient pas là lorsque son éloquence se déclancha

; de sorte que nous avons quelques raisons de rester sceptiques sur

la véracité de l'expérience.

Citons encore l'androïde construit:par le célèbre

moine savant Albert le Grand. Cet automate ouvrait, parait-il, la porte

de la cellule du religieux quand quelqu'un y frappait.

On assure que Thomas d'Aquin ayant frappé à la porte de

la cellule et ayant trouvé le mannequin articulé du moine,

le prit pour une oeuvre du démon, et le mit en pièces

sans pitié.

***

Du XVIIe siècle et surtout du XVIIIe datent les véritables

automates, ceux qui doivent réellement leur création à

la science de la mécanique et n'ont rien à voir avec la

légende.

Descartes, l'homme de l'automatisme, était, tout désigné

pour fabriquer un automate. Il en fit un en effet. C'était une

figure de jeune fille. Il l'appelait sa fille Francine. Cette poupée

lui servait dans l'exposition de sa théorie absurde de l'automatisme

des bêtes. Un jour, il l'emporta dans un voyage qu'il fit en mer.

L'automate était enfermé dans une caisse. Mais le capitaine

du bâtiment, curieux de sa nature, voulut savoir ce que son passager

transportait aussi précieusement. Il ouvrit la caisse à

coups de marteau. Sous le choc, Francine se mit à remuer, et

le marin, épouvanté, croyant à quelque phénomène

diabolique, empoigna la poupée et la jeta à la mer.

Citons encore les deux têtes colossales de l'abbé Micol,

deux têtes d'airain qui parlaient et que leur inventeur présenta

à l'Académie des Sciences en 1780. La docte assemblée

considéra curieusement l'invention et chargea l'un de ses membres

les plus illustres, Vicq d'Azir, de faire un rapport sur elle.

D'après ce rapport, ces têtes posaient sur des boîtes

à l'intérieur desquelles on avait disposé des «

glottes artificielles » qui rendaient des sons plus ou moins graves.

On faisait parler ces glottes au moyen d'un clavier.

Encouragé par l'intérêt que l'Institut avait témoigné

à son oeuvre, l'abbé Mical en proposa l'achat au gouvernement.

Celui-ci refusa l'offre ; et l'inventeur ruiné, réduit

au désespoir, brisa à coups de marteau ses deux têtes

parlantes.

C'est ainsi qu'il ne nous reste que le souvenir de cette invention,

aïeule de notre actuel phonographe.

***

Mais arrivons à Vaucanson.

Vaucanson, c'est le génie même de la mécanique automatique.

Il fut et il reste le maître incontesté de cette science

créée bien plus pour l'étonnement que pour le profit

de l'humanité.

Dès l'enfance, Vaucanson avait senti s'éveiller en lui

l'amour de la mécanique. Ayant simplement regardé un jour

le mécanisme d'une horloge, il en construisit une en bois,toute

pareille, et qui marchait.

Quelque temps après, il fit, pour une petite chapelle d'enfants,

de petits anges qui agitaient leurs ailes. Sa vocation le poussa plus

tard à étudier l'anatomie. Et c'est alors qu' il construisit

ses premiers automates androïdes.

Le cardinal Fleury ayant vu ses merveilleuses poupées, s'intéressa

à l'inventeur. Il le nomma inspecteur des manufactures de soie,

espérant bien qu'avec un tel génie mécanique, Vaucanson

ne tarderait pas a simplifier les procédés de fabrication

alors en usage.

Il en fut ainsi qu'il l'avait prévu. Vaucanson perfectionna les

machines en vue d'un rendement plus grand.

Mais, de tout temps, les progrès industriels eurent pour effet

d'exaspérer les ouvriers qui ne voient dans l'amélioration

de la machine qu'une concurrence déloyale à la main-d'oeuvre.

Vaucanson faillit être lapidé par les ouviers de manufactures

de soie.

Il s'enfuit à temps ; et pour se venger de ses ennemis, il construisit

une machine représentant un âne qui exécutait une

étoffe de soie à fleurs.

Le célèbre mécanicien fut membre de l'Académie

des Sciences. Lorsqu'il mourut; en 1782, il léguait ses automates

à la reine Marie-Antoinette. Celle-ci, d'ailleurs, semble avoir

attaché peu d'importance à ce legs. Les chefs-d'oeuvre

du grand mécanicien furent, en effet, comme on va le voir, dispersés

au vent des aventures.

Les trois automates de Vaucanson les plus fameux sont le Joueur

de flûte, le Joueur de tambourin et le Canard.

Le Joueur de flûte avait 1 mètre 65 de haut. Il exécutait

douze airs différents, et, comme le spécifiait le rapport

de l'Académie des Sciences, à laquelle fut présenté

ce chef-d'oeuvre de mécanique, ce phénomène n'était

pas dû à une boîte à musique enfermée

à l'intérieur, mais à une insufflation d'air dans

l'instrument, véritablement modifiée par les lèvres,

la langue et les doigts du musicien.

Le Joueur de tambourin procédait du même système.

Il tenait d'une main un flageolet sur lequel il jouait une vingtaine

d'airs différents ; et de l'autre une baguette avec laquelle

il battant du tambourin en mesure.

Mais la merveille, c'était le Canard.

Ce canard faisait tous les mouvements de l'animal vivant ; il nageait,

il étendait les ailes ; mais de plus il mangeait... Et, bien

mieux, il digérait... Et, chose plus extraordinaire encore, il

rendait par les voies ordinaires le produit de la digestion.

Vaucanson, en présentant à l'Académie ses trois

automates avait bénévolement dévoilé les

mécanismes du Joueur de flûte et du Joueur

de tambourin ; mais pour le Canard, il avait déclaré

vouloir en garder le secret.

Et, pendant des mois, le mystère de ce canard qui digérait

passionna Paris.

Trois quarts de siècle devaient s'écouler avant qu'on

le perçât.

Après la mort du grand mécanicien, ses automates, dédaignés

par la reine, furent vendus. Un impresario les emporta à travers

l'Europe. Quelques années, ils défrayèrent les

curiosités des amateurs, puis ils disparurent. Personne ne savait

ce qu'ils étaient devenus.

En 1840 seulement, dans le grenier d'une vieille maison de Berlin, on

retrouva le Canard. il était en piteux état.

Un mécanicien. habile le restaura et l'envoya à Paris

où il fut exposé au Palais-Royal.

C'est alors qu'on confia au fameux prestidigitateur Robert-Houdin, le

soin de l'examiner et de percer le fameux mystère de la digestion.

Voici comment Robert Houdin décrivit le truc imaginé par

Vaucanson :

« On présentait à l'animal un vase, dans lequel

était de la graine baignant dans l'eau. Le mouvement que faisait

le bec en barbottant divissait la nourriture et en facilitait l'introduction

dans un tuyau placé sous la partie inférieure du bec du

canard. L'eau et la graine, ainsi aspirés, tombaient dans une

boîte placée sous le ventre de l'automate, laquelle se

vidait toutes les trois ou quatre séances. L'évacuation

était chose préparée à l'avance ; une espèce

de bouillié composée de mie de pain, colorée de

vert, était poussée par un corps de pompe et soigneusement

reçue sur un plateau en argent, comme produit d'une digestion

artificielle.

Ainsi cette fameuse digestion n'était un tour d'habile escamotage.

Vaucanson construisit encore une Vielleuse qui se trouve au

Conservatoire des Arts et Métiers, et un Aspic, qui

lui fut demandé pour la représentation de la Cléopatre,

de Marmontel. Ce serpent, merveilleusement imité, se précipitait

en sifflant sur le sein de l'actrice qui jouait le rôle de Cléopâtre.

Il sifflait même si bien, dit-la chronique du temps, que la salle

se mit à siffler avec lui et, qu'en dépit de cette attraction

mécanique, la pièce tomba à plat.

***

Nous ne saurions terminer cet article sans dire un mot du fameux automate

joueur d'échecs, qui étonna l'Europe à la fin du

dix-huitième siècle et au début du dix-neuvième.

C'était l'oeuvre, du baron hongrois Wolfgang de Kampelen. La

raison qui détermina sa construction tient du roman.

Un jour, un révolté polonais, le capitaine Woronsky, blessé

dans une rencontre avec les soldats de Catherine II se réfugia

chez Kempelen. Celui-ci était son ami. Il voulait le sauver,

et le faire sortir des états de la terrible impératrice.

Mais comment ? ...

Woronski était de première force au jeu d'échecs.

Kempelen mécanicien habile, imagina de construire un mannequin

à l'intérieur duquel Woronski fut caché, et qu'il

présenta comme un automate joueur d'échecs.

Il partit, exhibant son androïde partout avec un tel succès

que l'impératrice elle-même voulut le connaître.

Force fut à Kempelen de le lui amener. Elle était d`une

certaine force aux échecs. Elle joua, donc avec le mannequin,

ne se doutant pas que son véritable adversaire était le

révolté polonais dont elle avait mis la tête à

prix. Et elle perdit.

Kempelen et son automate passèrent ainsi en Allemagne et parcoururent

ensuite tous les pays d'Europe.

M. de Givet, qui fit naguère l'histoire des automates, dit que

« pendant trente ans, tous les champions du jeu d'échecs

qui vivaient de l'Oural à l'Atlantique, de la Méditerranée

à la Manche et à la Baltique, se mesurèrent avec

lui et furent battus, sauf un Français qui, vers 1788, le vainquit,

mais difficilement. »

Mais voici l'exploit le plus extraordinaire de ce pseudo-automate :

« En 1809, dit M. de Givet, Napoléon voulut avoir cet automate

comme partenaire. La partie était engagée depuis quelques

minutes, lorsque le vainqueur de Wagram fit volontairement une faute,

en déplaçant indûment l'une des pièces ;

l'automate la remit en place et attendit le coup. Au bout de quelque

temps, l'empereur renouvela la même manoeuvre, que l'automate

rectifia de la même façon. A une troisième tentative,

le partenaire de Napoléon sortit de son caractère et,

si j'ose m'exprimer ainsi, d'un revers de main renversa toutes les pièces

; l'empereur trouva cela fort drôle et se leva en riant.

» Quant à l'automate, il reprit sa course à travers

l'Europe et continuait d'étonner le monde, lorsqu'un jour on

s'aperçut qu'il était truqué : à l'intérieur

d'une sorte de tambour qui lui servait de table et sur lequel était

placé l'échiquier, on trouva un homme caché. Grâce

à un système de miroirs ingénieusement disposés,

il pouvait voir tout ce qui se passait sur la table, et, à l'aide

d'un jeu de leviers placé sous sa main et correspondant aux membres

du personnage articulé, il répondait coup pour coup et

selon les règles du jeu. »

On ne fait plus guère d'automates aujourd'hui ; et, d'ailleurs,

la science a fait de tels progrès qu'ils n'étonneraient

plus le monde.

Mlle Claire, l'automate de l'hôpital Bretonneau, se contente de

distraire les malades. Et c'est assurément pour le médecin

qui l'a construite une satisfaction profonde, d'avoir pu faire servir

sa science d'anatomiste et son habileté de mécanicien

à des fins si humaines.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 18 août 1912