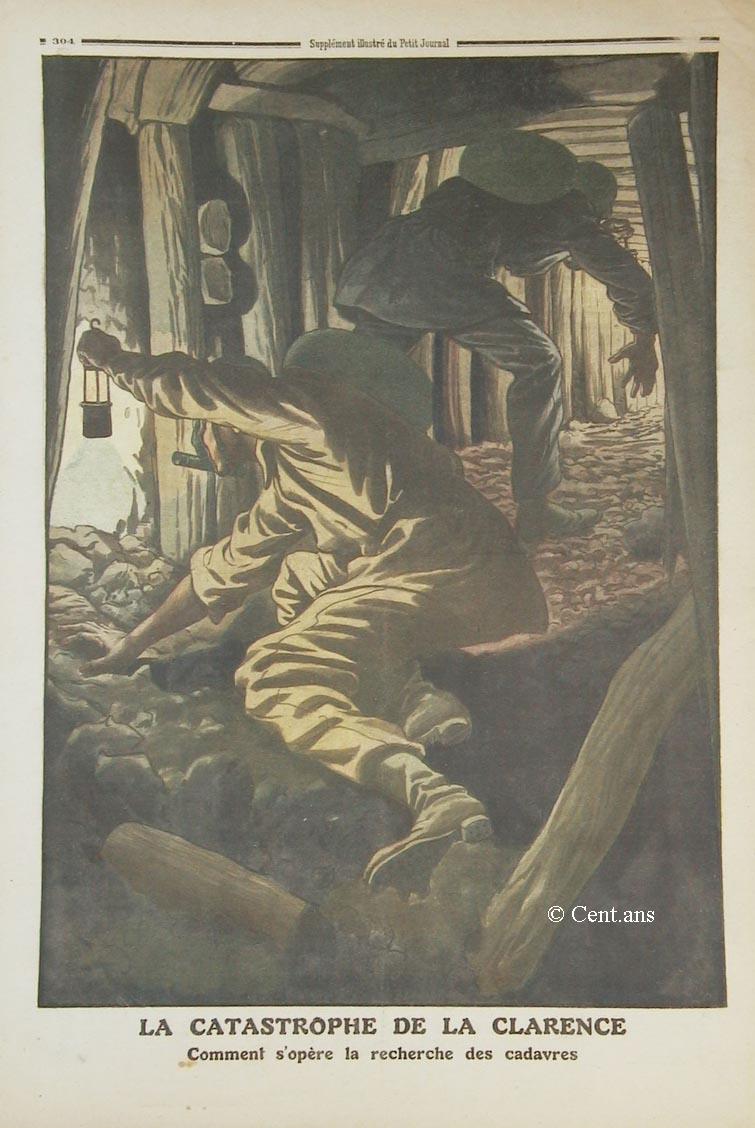

LA CATASTROPHE DE LA CLARENCE

Comment s'opère la recherche des

cadavres

Nos lecteurs verront dans notre « Variété

», comment se produisent ces terribles catastrophes minières,

dues soit aux coups de grisou soit aux explosions de poussière.

Notre gravure leur montre comment s'opère la recherche des cadavres.

La descente dans la mine après de telles explosions est extrêmement

dangereuse. Les galeries sont remplies de gaz délétères

; et comme, le plus souvent, des éboulements ont bouché

le puits d'aération, il est à peu près impossible

de chasser ces gaz par le moyen de la ventilation.

L'exploration de la mine sinistrée était donc très

difficile, et l'on conçoit combien il fallut aux sauveteurs de

courage, d'énergie et de force pour se glisser, le visage couvert

du masque protecteur, le dos chargé de l'appareil respiratoire,

dans les galeries remplies de gaz et de fumées et pour accomplir

jusqu'au bout leur pénible devoir.

VARIÉTÉ

Catastrophes minières

Coups de grisou et explosions de poussières. - Une douloureuse

statistique. - La mortalité dans les houillères. - L'âme

du mineur.

La catastrophe de la Clarence est-elle due à

un coup de grisou ? Est-elle due à une explosion de poussières

? Est-elle le résultat de ces deux causes réunies ? C'est

ce que l'enquête établira peut-être.

Chacun sait que le grisou n'est autre chose que le gaz des marais combiné

avec une certaine quantité d'eau. Il est incolore, inodore, et

c'est là ce qui le rend si dangereux. Infiniment plus léger

que l'air, il se tient à la partie supérieure des galeries.

Il est là, embusqué, blotti comme le fauve dans son repaire,

attendant qu'apparaissent ses victimes. Le poète mineur, Jules

Mousseron, le compare au « loup-garou » ; et la comparaison

est aussi juste qu'elle est pittoresque. Il y a dans l'action du grisou

quelque chose de fantastique, de mystérieux, d'imprévu.

Rien ne décèle sa présence. Il fond tout à

coup sur les malheureux ouvriers, comme les monstres de la légende

tombaient sur les voyageurs attardés.

Malheur à ceux qui s'approchent de l'endroit où se trouve

le grisou, ils périssent asphyxiés.

Ce terrible gaz ne borne pas là ses funestes effets ; la moindre

étincelle suffit pour l'enflammer et sa puissance de déflagration

est considérable. Un mètre cube de grisou fournit une

flamme trente fois supérieure à ce volume, brûlant

et ravageant tout sur son passage.

Au temps où les mines étaient peu ou point ventilées,

les catastrophes dues uniquement au grisou étaient beaucoup plus

fréquentes qu'aujourd'hui.

On cite, parmi les plus meurtrières, celle de Lessing, en 1812,

qui fit 280 victimes. En 1823, le grisou causa, dans les mines d'Elsica,

en Californie, la mort de 640 personnes. En 1839, à Schambourg,

160 mineurs furent tués ; en 1856, à Limmen, un coup de

grisou fit 110 victimes. En 1866, à Ooks Coldliery en Angleterre,

on eut à déplorer la mort de 361 mineurs.

Plus près de nous, il faut rappeler plusieurs explosions dans

les puits du bassin de la Loire : celle du puits Jabin, en 1876, qui

fit 189 victimes ; celle du puits Verpilleux, en 1889, plus de 200 victimes

; celle du puits Villebeuf, près de Saint-Etienne, l'année

suivante, 150 victimes.

Avant Courrières, les plus terribles catastrophes furent celle

de Karwin, en Silésie, où l'on compta plus de 800 morts

et blessés ; celle de la fosse de l'Agrappe, à Frameries,

en 1878 ; celle d'Anderlues, en Belgique également, où

les victimes se comptèrent par centaines.

Ces deux dernières explosions furent dues à un phénomène

que les mineurs appellent le « soufflard » ou le «

volcan », et qui n'est autre chose que le dégagement instantané

d'une grande quantité de grisou.

Ce dégagement se produit avec une soudaineté effroyable.

Il suffit parfois du coup de pic d'un ouvrier qui a crevé la

poche où le grisou est amoncelé.

Alors, telle une nuée qui porte la mort en ses flancs, le, fluide

redoutable se répand par les galeries, asphyxiant les travailleurs

; s'il rencontre un feu libre, il s'enflamme, éclate, allume

l'incendie d'un bout à l'autre de la mine, réduit les

« boisages » en cendres, détruit le cuvelage des

puits, projette les cages au dehors et entraîne des éboulements

qui bouchent les issues et enlèvent tout espoir d'être

secourus à ceux que le fléau avait épargnés.

Dans la catastrophe de l'Agrappe, à Framerles, la masse de grisou,

après s'être répandue dans les galeries, dans les

tailles, et avoir asphyxié tous les êtres humains rencontrés,

refoula l'air sur son passage, et monta à la surface par la colonne

du puits. Là, elle s'enflamma et, en quelques secondes, un immense

torrent de feu balaya le puits et les galeries, carbonisant les cadavres

des malheureux déjà victimes de l'asphyxie et brûlant

ceux qui y avaient échappé.

Lorsqu'on put descendre dans la mine sinistrée et visiter l'endroit

d'où avait jailli cette formidable éruption, on trouva,

dans la houille une poche de quelques mètres cubes seulement.

C'est là qu'était renfermé le grisou qui avait

causé le « soufflard ». Par le peu de place que tenait

cette masse de gaz, on. put juger de la pression épouvantable

à laquelle elle était soumise et de la force irrésistible

de son expansion.

***

Nous n'avons cité que les plus terribles

accidents causés par le grisou, mais la liste des désastres

dus au terrible gaz serait, hélas ! trop longue. En Angleterre

seulement, d'après une statistique publiée par le Times,

le grisou, dans les soixante dernières années du dix-neuvième

siècle n'a pas fait moins de 60.000 victimes, parmi lesquelles

le chiffre des morts figure pour près de 12.000.

La France, dans le même espace de temps, a eu à déplorer

huit cents accidents de grisou, ayant fait près de 2.000 morts

et environ 1.500 blessés.

Jadis, les coups de grisou étaient fréquents dans les

mines parce que la ventilation était à peu près

nulle. Par suite de ce défaut d'aérage, le gaz s'accumulait

librement, jusqu'au jour où le moindre incident, la plus petite

imprudence d'un ouvrier, ouvrant sa lampe, ou allumant sa pipe malgré

les défenses, déclanchait la catastrophe.

C'est donc par le moyen d'une ventilation puissante qu'on combat aujourd'hui

les dangers du grisou.

Dans toute mine, l'aérage est assuré par deux puits à

grande section. Dans le premier descend l'air qui va alimenter toutes

les galeries ; sur le second sont installés deux puissants ventilateurs

qui fonctionnent à tour de rôle.

Ces machines débitent par seconde jusqu'à sept ou huit

mille litres d'air qu'elles distribuent dans toutes les artères

de la mine.

Ce système a le double avantage d'assurer aux ouvriers un volume

d'air abondant et constamment renouvelé, et de diluer et d'entraîner

tous les gaz de telle façon qu'ils deviennent inoffensifs.

Mais, par contre, il a pour effet de soulever les poussières

qui, dans les mines sèches, sont extrêmement inflammables.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on constate que les poussières

accumulés peuvent causer des explosions formidables.. A maintes

reprises les poussières de la farine ont mis le feu dans des.

moulins.

En 1844, dans une mine de Haswell, en Angleterre, il y eut une explosion

formidable uniquement produite par les poussières en suspension.

Ce serait à ces explosions de poussières qu'on devrait

l'épouvantable catastrophe de Courrières et peut-être

aussi, en partie, celle, toute récente, de la Clarence.

On se trouve donc en face de deux problèmes : réaliser

une ventilation puissante pour empêcher l'accumulation des gaz

délétères, et enlever les poussières que

soulève cette ventilation et dont l'inflammation peut causer

les pires catastrophes.

C'est à quoi travaillent aujourd'hui dans tous les pays, où

l'on extrait du charbon, les plus savants ingénieurs.

On a créé des « stations d'essais », des laboratoires

en Belgique, en Westphalie en Silésie. La France en possède

un à Liévin. Là, sont étudiées toutes

les questions relatives à la sécurité dans les

mines. On y expérimente les explosifs, on y étudie les

poussières, leur puissance d'inflammation et de déflagration.

; on y recherche tous les moyens d'empêcher les accidents causés

par elles ou par le grisou.

Et, en dépit de ces recherches, en dépit des progrès

accomplis, il semble, depuis quelques années, que les accidents,

moins fréquents qu'autrefois, se manifestent plus terribles qu'ils

ne le furent jamais. On dirait que la nature se montre plus violente

et plus cruelle à mesure que l'homme est mieux armé pour

la combattre.

Il y a une cinquantaine d'années on comptait en moyenne, annuellement,

dans les accidents de mines, éboulements, coups de grisou, etc.,

quinze morts par 10.000 ouvriers. Cette moyenne s'abaissait à

onze en 1871 ; elle remontait à 17 en 1876. En 1899, elle atteignait

le maximum de 20.

Depuis 1892, la mortalité totale dans les mines de charbon oscillait

entre 9 et 15 pour 10.000 ; et la proportion des hommes tués

par le seul grisou était infime.

On comptait, sur dix mille mineurs, huit victimes en 1900, quatorze

en 1901, neuf en 1902, deux en 1903. L'épouvantable catastrophe

de Courrières en 1906 a fait remonter le chiffre de la mortalité

dans les mines à soixante-huit pour 10.000.

Courrières, il est vrai, fut un désastre unique dans l'histoire

des accidents de mines.

***

On put voir alors combien fut grave et digne

la douleur de ceux qu'atteignait ce sinistre sans précédent.

Et cette fermeté d'âme, cette énergie dans le malheur,

les mineurs de la Clarence en ont donné, ces jours derniers,

un témoignage nouveau.

C'est que, parmi ce peuple de travailleurs, on s'habitue, dès

l'enfance, à l'idée du péril qui menace sans cesse

le mineur. Au contact des perpétuels dangers qui résultent

soit du grisou, soit des explosions de poussières, soit des éboulements,

soit des accidents de montée ou de descente dans les cages, l'âme

du peuple des houillères s'est cuirassée d'un triple airain.

Les progrès accomplis constamment dans les mines, aussi bien

en vue d'une exploitation toujours plus facile et plus rapide, que pour

la sécurité des ouvriers, n'ont pas été

non plus sans influer sur l'esprit des travailleurs et de ceux qui les

entourent. Il y a encore, dans nos centres miniers, de vieux retraités

qui ont connu le temps où la cage à parachute n'existait

pas, et où l'ouvrier descendait par les échelles et risquait

vingt fois la mort rien que pour se rendre sur son travail...

Or, les souvenirs de ces vieux-là sont de nature à faire

apprécier aux travailleurs d'aujourd'hui les bienfaits du progrès

et à leur donner confiance.

Et puis, on sait là-bas, qu'en cas de sinistre, personne ne ce

dérobe : grands et petits vont au danger avec le même courage.

Signale-t-on dans une fosse un coup de grisou, un éboulement

?... C'est l'ingénieur qui descend le premier. Cette fois encore,

les ingénieurs de la Clarence ont fait tout leur devoir ; et

l'un d'eux n'est-il pas parmi les victimes de l'affreuse catastrophe

?

Certes, la mine est une belle et terrible école de vaillance.

Et l'on conçoit que l'ouvrier qui travaille à trois ou

quatre cents mètres sous terre montre quelque orgueil de sa profession.

Dès l'âge de treize ans, les petits « galibots »

courent les risques qui menacent chaque jour les travailleurs du fond.

Ainsi se développe en eux le sentiment du courage professionnel

et la fierté de leur état.

Car le mineur, du moins le mineur de nos houillères septentrionales,

témoigne une réelle vanité du métier qu'il

exerce : il a ses moeurs particulières, ses divertissements bien

spéciaux, et il fréquente peu les ouvriers qui travaillent

au jour. Même, on peut dire qu'il parle un langage qui lui est

propre, car sa façon lente et inarticulée de prononcer

le patois de la région, et l'emploi qu'il fait d'une foule d'expressions

singulières, le font reconnaître aisément au milieu

des villageois et des ouvriers d'usines,.

Il aime d'ailleurs sa mine comme le marin aime son bateau, et l'on pourrait

citer mille traits curieux qui prouvent cet attachement.

Dans une mine de Vicoigne, où je suis descendu, j'en ai trouvé

un exemple très caractéristique.

Un mineur de vingt-cinq ans, sur le point de se marier, est blessé

dans un éboulement ; on le guérit. Sa fiancée,

justement émue par cet accident, le supplie de ne plus retourner

à la fosse. L'homme promet et se fait maçon.

Mais son nouveau métier ne tarde pas à lui peser. Il ne

voit plus ses anciens camarades : il éprouve vaguement le sentiment

d'une déchéance ; et, alors, la nostalgie de la mine le

prend. Après trois mois d'hésitation et de tristesse,

c'est plus fort que lui, il jette la truelle aux orties, reprend le

pic et retourne à la fosse. Et, tout de suite, reviennent la

santé et la belle humeur.

A Anzin, j'ai connu un mineur dont le grand-père et le père

avaient perdu la vie dans des accidents de mines, et qui descendait

au fond depuis son enfance, sans avoir seulement songé un instant

que pareil sort pût lui être réservé...

Il y a quelques années, un grave accident se produisit aux mines

de Douchy, par suite du mauvais fonctionnement d'une cage à parachute.

Plusieurs mineurs furent tués. Parmi les victimes, se trouvait

un nommé Charles Héraut dont la famille - employée

à la mine de père en fils - semblait être poursuivie

par une lugubre fatalité. Son grand-père paternel, son

grand père maternel, son père, son beau-frère avaient

été tués à la mine. Puis était venu

son tour d'être sacrifié. Et tout cela n'empêchait

pas son frère cadet de travailler à la fosse, bien qu'il

eût failli être victime d'un accident mortel le jour où,

ayant atteint ses treize ans, il descendait pour la première

fois au fond.

Voilà le caractère de nos mineurs. Insouciance, disent

certains.. - Fort bien !... mais insouciance, vous l'avouerez, qui touche

de fort près à l'héroïsme.

***

Cette fois, encore, dans l'épouvantable, malheur qui vient de

désoler la France septentrionale, cet héroïsme s'est

manifesté avec une ardeur infatigable ; et des mines voisines

de la Clarence les sauveteurs sont accourus, dès la nouvelle

de la catastrophe, au secours de leurs camarades ensevelis. C'est que,

comme le dit un poète minier du Pas-de-Calais :

La peur - ainsi qu'la paresse -

Est banni' du grand trou noir...

C'est que le mineur est soutenu par la généreuse fierté professionnelle qui l'anime, par ses belles traditions de bravoure et d'intrépidité, traditions qu'entretiennent soigneusement dans nos centres houiller les rimeurs du métier, les poètes de la mine :

L'grisou siffl' des march's funèbres

Dans les cassures, tout près d'li ;

L'éboulement, dans les ténèbres.

L'menac' d'être enseveli...

N'importe ! .... le mineur ne recule devant

aucun travail, si pénible qu'il soit. Et quand le danger éclate,

le mineur court droit au danger :

C'est pour le Progrès qu'il trime

Et quand il meurt au combat,

Dans la nuit, au fond d'l'abime,

Sa mort est cell' d'un soldat.

Ernest Laut .

Le Petit Journal illustré du 22 septembre 1912