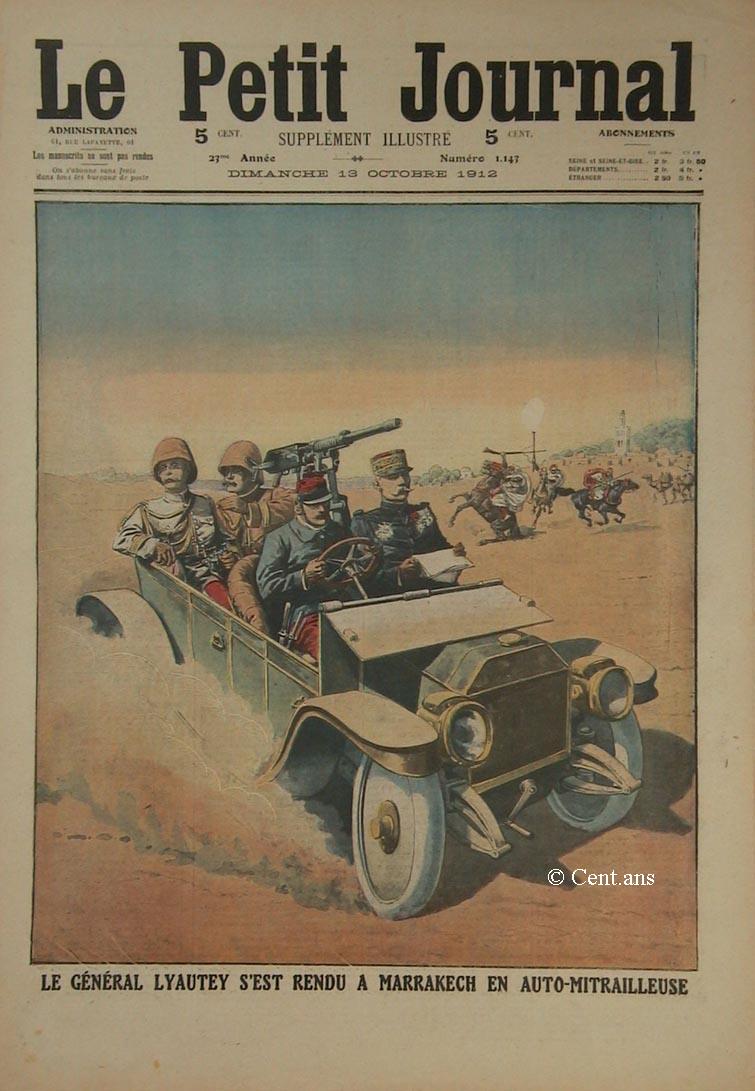

LE GÉNÉRAL LYAUTEY

S'EST RENDU A MARRAKECH

EN AUTO-MITRAILLEUSE

La déroute du prétendant El Hibba

à définitivement assuré le prestige de nos armes

à Marrakech.

La vieille cité marocaine est maintenant conquise à l'influence

française. Le sultan Moulay Youssef y a été proclamé

et y viendra prochainement.

Quant au général Lyautey, il est parti de Rabat le 28

Septembre pour s'y rendre. Et c'est en auto-mitrailleuse qu'il a fait

tout le voyage sous les yeux étonnés des cavaliers du

désert.

Il est arrivé à Marrakech le 2 octobre.

La garnison, la population indigène et les grands caïds

lui ont fait le plus chaleureux accueil.

La grande ville du Sud est absolument calme et les routes qui y mènent

sont sûres. Les convois de ravitaillement y arrivent sans encombre.

Cet heureux résultat est dû à l'énergie des

décisions prises par le résidant général

et à la façon foudroyante dont elles furent exécutées

par le colonel Mangin et ses soldats.

VARIÉTÉ

La Femme qui fit la retraite de Russie

Les souvenirs de Louise Fusil. - Le siège de Lille. - Une actrice voyageuse. - Les principes de Rostopchine. - Le théâtre sur des ruines. - « Elle a passé la Berésina ! »

Le centenaire des tragiques événements

de 1812 fait revivre la figure héroïque d'une femme, d'une

Française qui partagea tous les dangers et toutes les souffrances

de nos troupes en Russie, connut toutes les horreurs de la retraite,

le froid, la faim, et ne montra pas moins de courage dans ces terribles

épreuves que les plus énergiques soldats de la Grande

Armée.

Cette femme s'appelait Louise Fusil, nom prédestiné qui

semblait par avance la vouer aux vicissitudes des combats. Et, de fait,

à lire son histoire, on croirait qu'une fatalité singulière

a pris plaisir à la mêler aux faits historiques les plus

considérables et les plus sanglants de son époque.

Nièce de Mme de Saint-Huberty, l'une des plus célèbres

cantatrices du dix-huitième siècle, Louise Fusil était

entrée jeune encore au théâtre. Le fameux compositeur

Piccini, le rival de Glück, avait pris soin de son éducation

musicales. Elle chantait à ravir. A dix-huit ans on la trouve

engagée au Théâtre des Élèves

de l'Opéra, où elle joue l'opéra-bouffe. Puis,

abandonnant quelque temps le chant, elle passe à la Comédie-Française,

où elle joue des petites rôles.

Mais le désir d'occuper un emploi plus important au théâtre

la fait partir en province. Elle trouve un engagement à Lille

pour des concerts. Or, à peine est-elle arrivée dans la

métropole flamande que la guerre précipite sur la frontière

une armée autrichienne qui vient mettre le siège devant

la ville. « Mon génie malfaisant, constate-t-elle, me conduisait

toujours là où il y avait des dangers à courir.

»

Elle passe a Lille toute la durée du siège, puis la ville

délivrée, se rend à Boulogne-sur-Mer chez des Anglais

de ses amis. Et voilà qu'un beau jour arrive dans cette ville

Joseph Lebon, le farouche proconsul d'Arras qui ordonne l'arrestation

de tous les étrangers. Louise Fusil est jetée en prison

avec la dame anglaise chez laquelle elle se trouve.

On reconnaît plus tard la méprise et Lebon la fait remettre

en liberté, mais à la condition qu'elle viendra le soir-même

assister à un bal qu'il donne aux sans-culottes ses amis.

Force fut à l'actrice d'y paraître et de danser avec le

tyran de l'Artois. Ce ne fut pas de toutes ses épreuves, la moins

pénible. « Plus d'une dame, écrit-elle, m'envia

l'honneur de danser avec le représentant et, cependant, je leur

aurais cédé volontiers cette faveur. »

Après de telles vicissitudes, la jeune chanteuse eût pu

espérer que la suite de sa carrière serait moins périlleuse

et moins agitée.

Ce n'était rien, cependant, auprès de ce que lui réservait

l'avenir.

***

Je passe sur les vingt années qui séparent le règne

de la Terreur de la campagne tragique où devait périr

la Grande Armée.

Dans l'intervalle, Louise Fusil a poursuivi avec des fortunes diverses

sa carrière d'actrice. Tour à tour la province et l'étranger

l'ont applaudie.

Ruinée par la Révolution, et n'ayant pu réussir

à refaire sa fortune, elle prend, en 1806, le parti de se rendre

dans les pays du Nord où les artistes français trouvent

des engagements plus avantageux que sur les scènes de la province.

Elle chante avec succès à Mayence, à Francfort,

à Hambourg. De là, elle se rend en Russie. En 1807, elle

est, à Moscou, la chanteuse à la mode. On se la dispute

dans les salons de la plus haute société.

C'est ainsi qu'elle connut, dès 1808, le comte Rostopchine, l'homme

de l'incendie de Moscou.

« Je voyais beaucoup cet homme célèbre dans les

maisons que je fréquentais le plus habituellement, dit-elle dans

ses Souvenirs, et je ne sais pourquoi j'éprouvais pour

lui un sentiment de répulsion que je ne pouvais définir...

»

Et elle raconte à son sujet une anecdote singulièrement

typique.

Rostopchine causait un jour en sa présence avec un noble moscovite,

le comte Rasomosky, et celui-ci se plaignait de ne pouvoir se débarrasser

d'une indiscrète famille à laquelle il avait permis d'habiter

provisoirement un pavillon dans son château de Petrosky et qui

refusait de s'en aller.

- Je m'y suis pris de toutes les façons, disait Rasornosky à

Rostopchine, pour leur faire entendre que ce pavillon m'est nécessaire,

mais je n'ai pu trouver un moyen honnête pour les engager à

déguerpir.

- Eh bien, répondit Rostopchine, vous n'avez qu'un parti à

prendre.

- Lequel ?.

- Parbleu ! mettre le feu à votre château.

« Il paraît, ajoute Louise Fusil, que ce moyen était

dans ses principes. »

***

Septembre 1812. Moscou est en émoi. On vient d'apprendre la prise

de Smolensk.

Toute la noblesse russe s'enfuit. On enlève le Trésor

du Kremlin. A mesure que l'armée française s'avance, la

ville moscovite se vide.

Louise Fusil fait une peinture saisissante de cet exode de la population

:

« Tout à coup, dit-elle, j'entendis un chant triste dans

l'éloignement, puis, peu d'instants après, le spectacle

le plus extraordinaire et le plus touchant s'offrit à mes yeux.

Une foule immense, précédée de prêtres en

habits sacerdotaux, portait des images : hommes, femmes, enfants, tous

pleuraient et chantaient des hymnes saints. Ce tableau d'une population

abandonnant sa ville et emportant ses pénates était déchirant.

Je me prosternai et me mis à pleurer et à prier comme

eux. »

Du haut de sa maison, l'actrice française surveillait l'horizon

avec une longue-vue. Un soir, elle aperçut au loin le feu des

bivouacs.

Le lendemain la police alla frapper à toutes les portes pour

engager les habitants à partir au plus vite. On va brûler

la ville, disait-elle.

On la brûla, en effet. A peine les troupes françaises étaient-elles

entrées dans la ville que, sur plusieurs points en même

temps, l'incendie éclatait.

« Nous fûmes quatre nuits sans avoir besoin de lumière,

écrit Louise Fusil, car il faisait plus clair qu'en plein jour.»

La malheureuse femme erra plusieurs jours de quartier en quartier, de

maison en maison, cherchant un asile, un logis qui n'eût point

été la proie des flammes.

Et voici qu'un jour lui arriva, de la part de l'empereur, l'ordre le

plus étrange, le plus imprévu, le plus invraisemblable,

dans l'épouvantable désarroi où l'on se trouvait.

Napoléon avait fait rechercher tous les artistes qui étaient

restés à Moscou après la fuite de la population

russe et il exigeait qu'une troupe fût formée et qu'on

lui jouât la comédie.

Le théâtre était brûlé ; les acteurs

n'avaient plus rien, ni habits, ni robes. On trouva dans l'hôtel

d'un grand seigneur russe une petite salle de spectacle que le feu avait

épargnée. La troupe improvisée s'y installa, fabriqua

des costumes avec des défroques ramassées un peu partout

dans les logis abandonnés, et joua jusqu'à la veille du

départ de l'armée. Elle joua des vaudevilles, des pièces

gaies, des opéras-comiques de Favart...

Quel contraste que ces joyeux fions-fions dans cette ville en ruines,

devant ces soldats que guettait la plus affreuse destinée !

Le 19 octobre 1812, l'armée française quittait Moscou,

trente-cinq jours après y être entrée.

Louise Fusil la suivait dans une voiture confortable. Tout alla bien

les premiers jours mais, aux environs de Smolensk, les épreuves

commencèrent. Déjà les grands froids de l'hiver

moscovite se faisaient sentir et le désordre allait bientôt

changer la retraite en déroute.

Les chemins étaient encombrés de traînards ; le

passage des ponts s'effectuait au prix de mille difficultés.

Louise Fusil a dépeint l'aspect bizarre que présentait

cette malheureuse armée.

« Chaque soldat avait emporté ce qu'il avait pu du pillage

: les uns couverts d'un cafetan de moujick ou de la robe courte et doublée

de fourrure d'une grosse cuisinière ; les autres, de l'habit

d'une riche marchande, et, presque tous, de manteaux de satin doublés

de fourrure...»

Elle fait remarquer qu'en ce temps-là, en Russie, les dames ne

se servant de manteaux que pour se garantir du froid, les portaient

noirs, mais que les femmes de chambre, les marchandes, toutes les classes

du peuple se faisaient de leurs manteaux une affaire de luxe et les

portaient roses, bleus, lilas ou blancs. C'étaient de ces manteaux

de femmes du peuple que les soldats avaient emportés et dont

ils se revêtaient contre le froid.

« Rien, dit-elle, n'eût été plus plaisant

(si la circonstance n'avait pas été aussi triste) que

de voir un vieux grenadier, avec ses moustaches et son bonnet, couvert

d'une pelisse de satin rose. Les malheureux se garantissaient du froid

comme ils le pouvaient mais ils riaient souvent eux-mêmes de cette

bizarre mascarade. »

Après Smolensk apparurent des légions de cosaques qui

harcelaient sans cesse l'armée en déroute. Le froid n'était

plus le seul ennemi contre lequel il fallait se défendre. Plusieurs

fois l'actrice faillit tomber entre leurs mains. Près de Krasnoé,

force lui fut d'abandonner sa voiture ; les chevaux, épuisés,

ne pouvaient plus aller. Elle gagna la ville à pied, espérant

y joindre le quartier général de l'empereur. Mais le quartier

général était parti et la ville commençait

à brûler. Elle la traversa en courant ; et, se voyant seule,

abandonnée, au milieu de cette déroute, épuisée,

perdant toute l'énergie qui l'avait soutenue jusque là,

elle se laissa tomber dans la neige, résolue à mourir.

« Je sentais, dit-elle, que le froid m'engourdissait le sang.

On prétend que cette asphyxie est une mort très douce,

et je le crois. J'entendais bourdonner à mon oreille «

Ne restez pas là !... Levez-vous !... » On me secouait

le bras ; ce dérangement m'était désagréable.

J'éprouvais ce doux abandon d'une personne qui s'endort d'un

sommeil paisible. Je finis par ne rien entendre et je perdis tout sentiment...»

Lorsqu'elle sortit de cet engourdissement, elle se trouvait dans une

maison de paysan. Un homme était auprès d'elle, lui prodiguait

des soins. C'était Desgenettes, le célèbre chirurgien.

Autour d'elle, tout un état-major chamarré. Un officier

général s'avança et lui dit avec un fort accent

alsacien : « Eh bien ça va-t-il ? Vous revenez de loin.

» C'était le vieux maréchal Lefebvre qui passant

près de l'endroit où elle était étendue,

l'avait fait transporter dans cette maison de paysan et lui avait sauvé

la vie.

Elle devait, quelques jours plus tard, lui payer sa dette de reconnaissance

en soignant avec le plus pur dévouement son fils le général

Lefebvre qui, miné par la maladie, devait rendre l'âme

entre ses bras.

***

Quand elle eut repris ses sens, le maréchal Lefebvre l'emmena

dans sa voiture. Le soir, ils s'arrêtèrent dans un village

au bord d'une rivière gelée : c'était la Bérésina.

Le lendemain matin, dans la calèche du maréchal elle franchit

la rivière fatale sur le pont que les soldats d'Eblé avaient

hâtivement construit pendant la nuit.

« L'empereur, raconte-t-elle, était debout à l'entrée

du pont pour faire presser la marche. Je pus l'examiner avec attention,

car nous allions doucement. Il me parut aussi calme qu'à une

revue des Tuileries. Le pont était si étroit que notre

voiture touchait presque l'empereur.

- N'ayez pas peur, dit Napoléon ; allez, allez, n'ayez pas peur.

»

Murat traversa la rivière au même instant.

« Le roi de Naples tenait son cheval par la bride, et sa main

était appuyée sur la portière de ma calèche.

Il dit un mot obligeant en me regardant. Son costume me parut des plus

bizarres, pour un semblable moment et par un froid de 20 degrés.

Son col ouvert, son manteau de velours jeté négligemment

sur une épaule, ses cheveux bouclés, sa toque de velours

noir ornée d'une plume blanche lui donnaient l'air d'un héros

de mélodrame... Lorsqu'il fut un peu en arrière de la

voiture, je me retournai pour le voir de face. Il s'en aperçut

et me fit un salut de la main. Il était très coquet, et

il aimait à ce que les femmes prissent garde à lui...

»

Quels hommes que ces héros de l'épopée, qui, dans

de telles circonstances, pensaient. encore à saluer les femmes

d'un geste de galanterie !

A peine Louise Fusil avait-elle atteint l'autre bord, que, sous la poussée

furieuse des soldats qui fuyaient devant le canon des Russes, le pont

se rompit. La glace n'était pas assez forte : elle céda

sous le poids, et les hommes, les chevaux, les voitures, tout fut englouti.

Pendant ce temps, tous ceux qui étaient demeurés sur l'autre

rive, tombaient, fauchés par la mitraille.

On sait quel écho douloureux eut en Francs là nouvelle

de ce désastre. « A mon retour, dit Louise Fusil, lorsqu'on

voulait me présenter ou me recommander à quelque puissant

du jour, on employait cette formule : « Elle a passé la

Bérésina ! »

Enfin, l'actrice arriva à Vilna. Il y faisait un froid terrible.

La plupart des Français de Moscou qui avaient échappé

au désastre de la Bérésina, périrent là

de froid et de faim.

Louise Fusil n'avait pas quitté le maréchal Lefebvre et

son fils, le général. Ce dernier, blessé et malade,

ne pouvait poursuivre sa route. Le vieux maréchal, forcé

de l'abandonner, le confia à l'actrice.

- Je resterai près de votre fils, lui dit-elle, et j'en aurai

les soins d'une mère.

Elle le soigna, en effet, avec un admirable dévouement et ce

n'est qu'après sa mort, après l'avoir fait inhumer d'une

façon décente qu'elle reprit sa route. Mais avant de partir,

elle sauva encore une pauvre fillette dont les parents étaient

morts pendant la retraite.

On lui avait apporté l'enfant presque mourante de faim et de

froid ; elle la rappela à la vie.

- Pourquoi ne la garderiez-vous pas ! lui dit un officier.

Elle la garda et l'adopta. La petite avait reçu le nom de «

Nadèje », ce qui en russe signifie « Destinée

».

Louise Fusil lui enseigna son art et, en fit une comédienne de

talent. A quinze ans, Nadèje débutait à la Comédie-Française.

Mais cinq ans plus tard, un mal impitoyable l'enlevait à la tendresse

de sa mère adoptive.

Ce fut une catastrophe pour la pauvre femme qui, vieillie, sans ressources,

traîna dès lors une existence misérable jusqu'en

1848, époque où elle mourut, âgée de soixante-quatorze

ans.

« Jusqu'à son dernier jour, dit l'éditeur de ses

Souvenirs, son unique distraction fut d'aller passer ses soirées

au foyer de la Comédie-Française, où on la tolérait

par pitié... »

Là, revivait pour elle et le souvenir de ses débuts au

théâtre et l'image de l'enfant adoptive qu'elle chérissait

et dans laquelle elle avait mis tous ses espoirs. Et les artistes et

les habitués du foyer écoutaient avec patience les récits

cent fois répétés de la vieille comédienne

qui avait passé la Bérésina.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 13 octobre 1912