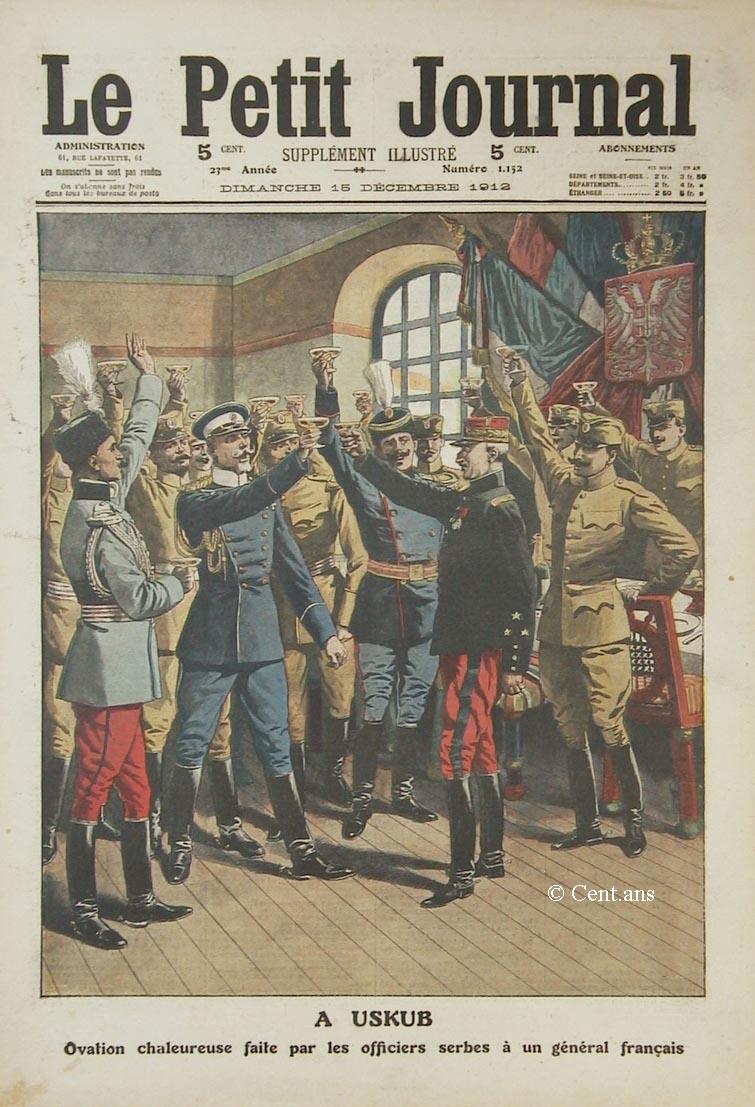

A USKUB

Ovation chaleureuse faite par les officiers serbes à un général français

Le général français Herr,

commandant l'artillerie du 6e corps à Châlons-sur-Marne

ayant obtenu récemment un congé, prit la détermination

d'aller le passer sur le théâtre de la guerre. dans les

Balkans.

Le général Herr a tenu à déclarer avant

de partir qu'il n'était chargé d'aucune mission officielle,

et que son voyage avait pour unique but de lui permettre de développer

son instruction personnelle sur les questions relatives à l'artillerie.

- Je vais là-bas en dilettante, a-t-il dit. Et il ajouta :

- Quoi d'étonnant à ce qu'un artilleur comme moi s'intéresse

à ce qui se passe dans les Balkans ?... Il y a en ce moment deux

méthodes de guerre en présence : l'allemande et la française

; deux canons l'allemand et le français. Je suis un des nombreux

pères de la seconde méthode, et c'est en cette qualité

que je vais assister à ce qui est en quelque sorte le baptême

de notre enfant.

Le général Herr se rendit donc aux avant-postes de l'armée

serbe ; et c'est à son passage à Uskub qu'eut lieu en

son honneur, la fête dont notre gravure consacre le souvenir.

Les officiers serbes présents dans cette ville lui offrirent

un dîner confraternel.

Des toasts chaleureux, furent échangés. Le général

Michitch, sous-chef de l'état-major général serbe,

leva son verre à la vaillante armée française,

« dont les canons ont fait si bonne figure sur les champs de bataille

de Kumanovo et de Monastir » ; puis il remercia la France de l'intérêt

cordial qu'elle portait à la jeune armée serbe.

Dans sa réponse, le général Herr déclara

qu'il avait été émerveillé, non seulement

de la vaillance des troupes serbes, mais aussi de la méthode

et de l'intelligence avec lesquelles cette guerre avait été

menée. « Ce n'est plus à une jeune armée

que je bois, a-t-il ajouté, mais à une grande et glorieuse

armée.»

On pense si ces paroles ont été au coeur des assistants.

Le général français fut l'objet d'une ovation enthousiaste

qui se termina par la Marseillaise, chantée en choeur par les

convives qui, entre parenthèses, parlaient tous parfaitement

le français.

VARIÉTÉ

La Cuisine et la diplomatie

Le déjeuner de Nazim pacha. - Importance diplomatique d'une bonne table. - .Vingt-deux plats avec un seul boeuf. - Le génie gastronomique de Talleyrand. - Une victoire arrosée de vin.

Les préliminaires de la paix dans les

Balkans ont commencé, comme il convenait, par un bon déjeuner.

Nazim pacha, premier plénipotentiaire et généralissime

des armées turques, a offert aux plénipotentiaires bulgares

un repas qui fut, paraît-il, excellent, et qu'on avait expédié

de Péra au quartier général turc par train spécial.

Le menu, qui fut publié par tous les journaux d'Europe, comprenait

maints plats délicats, entre autres un « Bar historique

», dont la qualification ne manquait certes pas d'à-propos

On s'étonna seulement de n'y pas trouver de « macédoine

» de fruits. C'était pourtant le cas ou jamais d'en servir.

Les plénipotentiaires des deux pays belligérants firent,

parait-il, grand honneur au déjeuner du généralissime

turc. Et lorsqu'on a savouré de bonnes choses n'est-on pas tout

naturellement disposé à la conciliation ? Rien ne rend

optimiste comme la satisfaction qui naît d'un bon repas.

C'est ainsi que la cuisine fut de tout temps un précieux adjuvant

de la diplomatie. Les monarques illustres se préoccupèrent

toujours d'avoir non seulement de bons généraux et de

subtils diplomates, mais aussi de bons cuisiniers. Et les grands chefs

d'armées d'autrefois attachèrent souvent autant d'importance

au choix de leurs chefs de cuisine qu'à celui de leurs chefs

d'état-major.

Parfois même des généraux fameux montrèrent

autant de ressources dans la préparation d'un dîner que

dans celle d'une bataille.

On trouve à ce propos dans les Nouvelles à la main

de la collection de la Poupelinière un trait des plus curieux,

dont le héros n'est autre que le maréchal de Richellieu,

grand gourmet autant que grand soldat.

***

C'était pendant la guerre de Hanovre.

Le pays était dévasté tout autour de l'armée

française à plus de vingt lieues à la ronde. On

ne pouvait alors, comme on le fait aujourd'hui dans les Balkans, faire

venir un dîner tout para par voie de fer, et pour cause. Il fallait

trouver sur place tous les éléments du repas.

Or, les troupes de Richelieu avaient fait prisonniers tous les princes

et toutes les princesses d'Ostfrise, au nombre de vingt-cinq, sans compter

leur suite de dames d'honneur et de chambellans. Le maréchal

avait jugé de bonne politique de faire remettre tout ce monde

en liberté, mais il estimait de non moins bonne diplomatie de

leur offrir un somptueux repas avant de leur donner la clé des

champs.

Il fit donc appeler ses officiers de bouche, deux cuisiniers célèbres,

qui s'appelaient Maret et Ronquelère.

- Qu'est-ce que vous avez à la cantine ?

- Monseigneur, répondirent les cuisiniers, il n'y a rien, mais

là, rien de rien, si ce n'est un boeuf avec des conserves, des

fruits secs et quelques légumes.

- Eh bien ! c'est plus qu'il n'en faut pour donner le plus joli souper

du monde !

- Mais, monseigneur, on ne pourra jamais.

- Allons donc !... Vous ne pourrez jamais... Eh bien ! je vais vous

montrer, moi, que l'on peut.

Et, s'asseyant à la table de son secrétaire, le maréchal

improvisa un menu intitulé : « Menu d'un excellent souper

tout en bœuf ».

Il trouva le moyen, avec ce boeuf unique, de composer deux grands services,

quatre hors-d'oeuvre, un relevé de potage, six entrées,

six entremets, vingt-deux plats.

Après une « ouillé à la garbure gratinée

au consommé de boeuf, on servit, en hors-d'oeuvre, du «

palais de boeuf à la Sainte-Menehould », des « petits

pâtés de hachis de filet de boeuf à la ciboulette

», les « rognons du boeuf à l'oignon frit »,

du « gras-double à la poulette au jus de limon ».

Puis vint le relevé de potage : « Culotte de boeuf garnie

de racines au jus ».

Et voici les six entrées du premier service :

« Queue de bœuf à la purée de marrons ; langue

de boeuf en civet à la bourguignonne; paupiettes de boeuf à

l'estoufade aux capucines confites ; noix de boeuf braisée au

céleri ; rissoles de bœuf à la purée de noisettes

; croûtes rôties à la moelle de boeuf. »

On se servit, pour ces croûtes, de pain de munition, attendu qu'on

n'en avait pas d'autre à la cantine. Au second service, on vit

paraître l'aloyau rôti arrosé de moelle fondue ;

la salade de chicorée à la langue de boeuf ; le boeuf

à la mode à la gelée blonde mêlée

de pistaches ; enfin un gâteau froid de boeuf au sang et au vin

de Jurançon ».

Et, pour finir, six entremets :

« Navets glacés au suc de boeuf rôti ; tourte de

moelle de boeuf à la mie de pain et au sucre candi ; aspic au

jus de boeuf et au zeste de citron pralinés ; purée de

culs d'artichauts au coulis de boeuf ; beignets d'amourettes de boeuf

marinés au jus de bigarades ; gelée de boeuf au vin d'Alicante

et aux mirabelles. »

Au bas de ce menu, écrit de sa main, le maréchal avait

ajouté cette note :

« Si, par un malheureux hasard, ce repas n'était pas très

bon, je ferais retenir sur les gages de Maret et de Ronquelère

une amende de cent pistoles. »

Mais l'anecdotier qui rapporte ce fait assure que le repas fut très

bon, et que les princes et princesses allemands firent grande chère.

Seul un gourmet français était capable d'imaginer pareil

menu ; seuls des cuisiniers français étaient capables

de l'exécuter.

***

Personne ne comprit mieux que Talleyrand l'importance de la bonne cuisine

dans la diplomatie. A la table du grand diplomate vint s'asseoir tout

ce que l'Europe, pendant vingt ans, compta d'illustrations dans la politique,

dans l'armée, dans les sciences, dans les lettres, dans les arts.

Un contemporain du prince de Bénévent a écrit que

« sa maison, chef-d'oeuvre de l'hospitalité moderne, était,

en gastronomie, ce que ses discours, si pensés, si rapides, à

l'Académie, à la Chambre des pairs, ont été

pour la littérature de son temps ».

Le maître d'hôtel de M. de Talleyrand s'appelait M. Boucher.

Le prince avait pour lui une grande estime et le traitait avec autant

d'égards que ses meilleurs diplomates. M. Boucher, qui avait

appris son art chez les princes de Condé, avait, en matière

culinaire, une très haute réputation qui lui avait valu

la confiance de Talleyrand. Chaque matin, le prince passait une demi-heure

à étudier avec lui le menu de son dîner.

Et quand ce menu était arrêté, c'était à

une autre célébrité culinaire qu'était confié

le soin de l'exécuter.

M. de Talleyrand avait pour cuisinier l'homme qui était alors

le plus célèbre en cet art, Carême, le plus grand

nom peut-être de nos annales culinaires. Et Carême avait

pour M. Boucher la plus haute estime puisque c'est à lui qu'il

dédia son chef-d'oeuvre : le Pâtissier royal.

Parmi les anecdotes où se révèle le génie

diplomatique de Talleyrand, il en est une, peu connue, dans laquelle

on reconnaîtra tout à la fois et le grand politique et

le gourmet fameux.

C'était en 1805, après Austerlitz, à l'époque

où la gloire impériale brillait du plus vif éclat.

Le ministre avait convié les maréchaux, les princes, les

ambassadeurs à un grand dîner diplomatique.

Pour recevoir tant d'illustres convives, il s'était enfermé

toute une matinée avec son chef de cuisine, son chef d'office,

son sommelier, afin de régler le repas. Le menu arrêté,

des courriers furent lancés pour rapporter du gibier rare, des

primeurs, des fruits. Tout vint en abondance et dans d'excellentes conditions,

tout, sauf le poisson...

Le poisson n'arrivait pas. Que faire ?... Le maître d'hôtel

du prince allait-il être obligé de se passer, comme Vatel,

son épée au travers du corps, parce que la marée

n'était point arrivée ?

Enfin, la veille du jour fixé pour le dîner, l'officier

de bouche apparut triomphant devant son maître.

- Monseigneur, nous avons deux saumons.

- Beaux ?

- Splendides.

Talleyrand, tout clopinant, s'en fut voir les deux poissons qui bâillaient

sur le marbre.

Ils étaient superbes, en effet, et le prince en fut émerveillé.

- Il faut les servir l'un et l'autre, dit-il au maître d'hôtel.

- Impossible, Monseigneur

- Comment, impossible ! et si je le veux.

- Impossible ! Votre Altesse et moi-même serions déshonorés.

On ne peut servir un poisson de ce genre que comme entrée ou

relevé de potage. Agir autrement serait insulter à toutes

les convenances de la table.

Talleyrand demeura pensif un instant. Puis soudain son visage s'éclaira.

Il se pencha à l'oreille de son maître d'hôtel et

lui murmura quelques paroles rapides.

Celui-ci resta quelques minutes bouche-bée, comme écrasé

sous le poids de l'admiration. Et tandis que le diplomate se retirait,

le serviteur le regardait s'éloigner, ébahi, pétrifié,

en répétant à part lui :

Quel homme !.. quel génie !

Le lendemain, les convives se pressent autour de la table, étincelante

de cristaux et d'argenterie ; on vient de desservir le potage. Tout

à coup la porte s'ouvre à deux battants ; le maître

d'hôtel apparaît, portant sur un plat immense un des deux

saumons.

A cette vue, chacun se récrie :

- Oh ! le merveilleux poisson !

- Mais c'est un véritable monstre.

- Jamais on n'en vit de pareil.

A ce moment, comme troublé par tous ces regards tournés

vers lui, l'officier de bouche fait un faux pas, chancelle, essaie de

se retenir ; le plat bascule et le superbe saumon s'écrase sur

le parquet.

Un cri s'échappe de toutes les poitrines.

- Maladroit ! dit Talleyrand d'une voix sèche.

Et tandis qu'une véritable consternation plane sur l'assistance,

le prince se tourne vers le maître d''hôtel :

- Balayez-moi ça vivement et servez-en un autre.

Et je vous laisse à penser quels furent, une minute après,

l'ébahissement et l'enthousiasme des convives lorsqu'ils virent

réapparaître l'officier portant sur un autre plat un second

saumon d'un tiers plus grand que le premier.

***

Comment un. homme capable de mettre en oeuvre de telles ressources de

finesse, d'habileté, de génie, n'eût-il pas été

le maître de la diplomatie européenne ?

Talleyrand défendait la supériorité culinaire de

la France avec autant d'ardeur que lorsqu'il s'agissait d'assurer sa

suprématie politique. Au congrès de Vienne, en 1815, les

ambassadeurs de tous les pays d'Europe s'étaient réunis

dans un grand dîner pour statuer sur cette grave question : «Quel

est le meilleur des fromages ? » Ce fut lui qui par son éloquence

et la force de sa persuasion emporta les suffrages en faveur d'un fromage

français, et fit reconnaître par tous, après une

longue dégustation comparative, la supériorité

du Brie. La Suisse, avec son gruyère, l'Angleterre, avec son

Chester, l'litalie, avec son parmesan, baissèrent pavillon.

La France était alors pantelante sous la botte de l'Europe ;

mais sa diplomatie lui valait du moins cette victoire culinaire, victoire

arrosée de vin et non de sang.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 15 décembre 1912