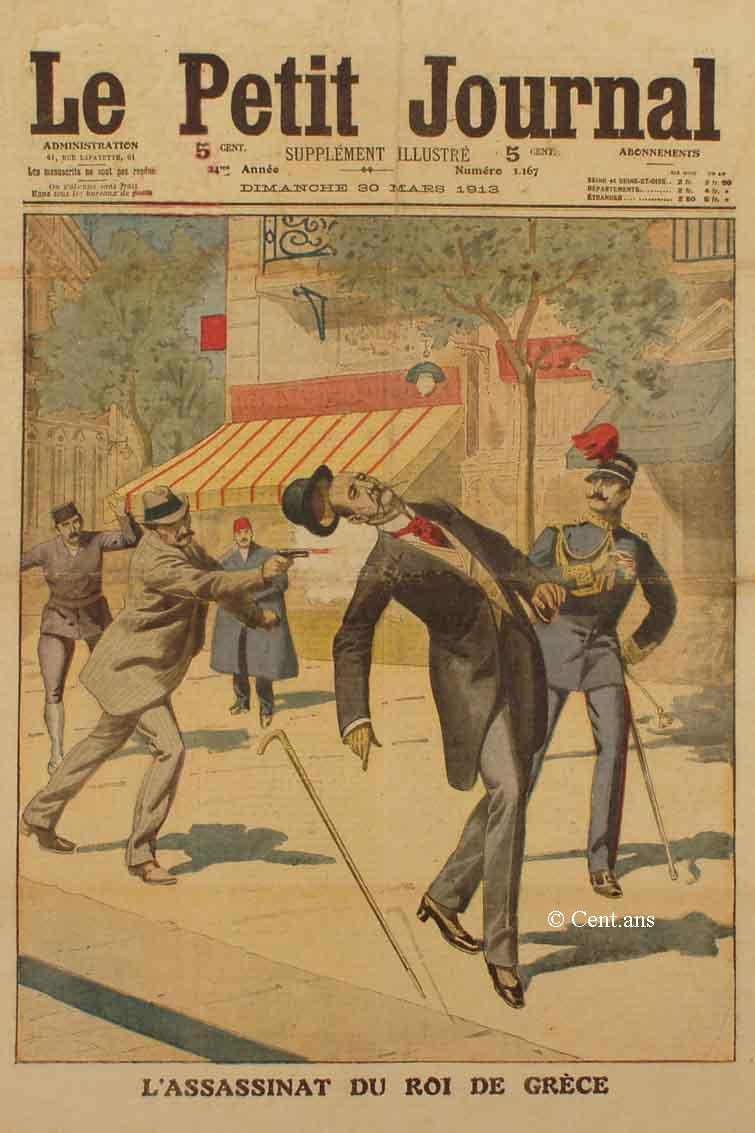

ASSASSINAT DU ROI DE GREC

C'est à Salonique la ville nouvellement

conquise, qu'un misérable, déséquilibré

et fanatisé par la propagande révolutionnaire, a assassiné

le roi Georges de Grèce.

Le souverain, dont tout le monde en France connaissait la simplicité

toute démocratique, faisait une promenade en compagnie d'un seul

aide-de-camp, lorsque l'assassin lui tira un coup de revolver à

bout portant. La balle traversa le coeur ; et le roi mourut presque

aussitôt.

Depuis le début du XXe siècle, c'est le huitième

souverain ou chef d'État qui succombe à l'action anarchiste

et révolutionnaire. L'auteur de ce nouvel attentat est, comme

la plupart de ses devanciers, un déséquilibré ;

mais n'est-ce pas justement sur ces déséquilibrés

qu'agit le plus sûrement la propagande des soi-disant réformateurs

sociaux qui prétendent rénover l'humanité en la

noyant dans des flots de sang.

La responsabilité de tous ces crimes n'est pas seulement à

ces misérables qui les commettent, mais encore, mais surtout

à ceux qui les inspirent.

Quand donc, par une entente internationale, la vigilance des gouvernements

se décidera-t-elle à sévir contre ces propagandistes

anarchistes et révolutionnaires qui sont les vrais coupables

de ces odieux attentats

***

Le roi Georges de Grèce qui vient de tomber sous les coups d'un

assassin était né à Copenhague le 24 décembre

1845.

Il avait été élu à l'unanimité roi

des Hellènes par l'assemblée nationale grecque le 30 mars

1863, et reconnu par les puissances. Il meurt donc au moment où

s'achevait la cinquantième année de son règne.

Pendant toute la durée de ce règne, le roi Georges Ier

a poursuivi sans relâche. une politique d'agrandissement par le

retour à la nationalité grecque des territoires jadis

conquis par les Turcs.

En 1881, il avait réalisé en partie cette politique par

l'annexion de la Thessalie et d'une partie de l'Épire.

Mais en 1897, une guerre malheureuse contre la Turquie arrêta

quelque temps ses efforts. Depuis quelques mois, les Grecs avaient pris

une éclatante revanche des désastres passés. Après

une vigoureuse campagne menée par le prince héritier,

ils prirent Salonique, forcèrent une armée turque de 25.000

hommes à capituler. Ces jours derniers, Janina leur ouvrait ses

portes. Le roi Georges tombe en pleine gloire, ayant réalisé

son rêve d'agrandissement territorial et de relèvement

national.

VARIÉTÉ

Les Sourciers

La baguette divinatoire. - Aymar le maçon du Dauphiné. - Les expériences de l'abbé Paramel. - Le récit véridique d'un rabdomancien. -La science va parler.

Ne lisez pas « les, Sorciers ».

Si étranges que puissent paraître les faits dont nous allons

parler, il est bien évident que la sorcellerie n'y est pour rien.

La rabdomancie ou divination par la baguette, appliquée

à la recherche des sources donne des résultats contrôlés,

affirmés par des personnes absolument dignes de foi.

Des sceptiques ont pu les nier autrefois ; mais dans un siècle

qui a vu déjà se produire tant de phénomènes

de radio-activité, dans un siècle où se manifestent

chaque jour tant de forces jusqu'alors inconnues et dont les lois nous

demeureront peut-être longtemps encore ignorées, nous n'avons

pas le droit de rejeter sans les examiner des phénomènes

indéniables, et simplement parce que nous n'en comprenons pas

la cause.

C'est là le raisonnement que se sont fait les savants de l'Académie

des Sciences, qui viennent de nommer une commission pour examiner le

problème de la recherche de sources par la baguette.

Nos savants officiels montrent par là qu'ils sont un peu plus

ouverts que ne l'étaient certains de leurs devanciers à

l'étude des manifestations naturelles ou scientifiques dont ils

ignorent encore l'origine. Ils ne nient plus de parti-pris ce que leur

science ne connaît pas. C'est la preuve chez eux, d'un esprit

de libéralisme et de progrès dont on ne saurait trop les

féliciter.

Lorsqu'il y a un tiers de siècle environ les représentants

d'Edison présentèrent à l'Académie des Sciences

son phonographe, il en fut tout autrement. Plusieurs membres crurent

à une supercherie ; l'un d'eux même, un médecin

nommé Bouillaud, se précipita sur l'opérateur,

et le secouant d'importance :

- Charlatan ! lui cria-t-il, charlatan ! vous vous moquez. de l'Académie.

Avouez que vous êtes ventriloque !...

Ce savant, évidemment, manquait un peu d esprit scientifique.

Il est vrai qu'il ait de bien d'autres choses, notamment de sensibilité

et de coeur. C'était, en effet, le plus abominable vivisecteur

qu'on pût imaginer. C'est lui, qui, pour se distraire, trépanait

les chiens qui servaient à ses expériences et leur enfonçait

des fers rouges dans le cerveau.

L'inconscience de cet homme était monstrueuse. Parlant d'un chien

auquel il faisait subir ces effroyables tortures et qui, naturellement,

hurlait sans discontinuer, il disait :

- Nous avions beau le battre, il criait tout même : il est incorrigible.

On conçoit qu'un pareil, individu n'ait rien compris au génie

d'un inventeur qui, lui, était un véritable savant.

L'Académie n'a plus de Bouillaud, espérons-le... C'est

un honneur pour la science française ; c'en serait un bien plus

grand encore si nous pouvions dire qu'elle n'a plus un seul vivisecteur.

***

Mais revenons à nos sourciers.

La croyance aux vertus de la baguette divinatoire est vieille comme

le monde. De tout temps on a cru qu'à l'aide d'un rameau d'aune,

de hêtre, de pommier, et surtout de coudrier, certains hommes

étaient capables de découvrir les sources, les mines,

les trésors cachés, et même les voleurs et les meurtriers

fugitifs.

La « rabdomancie » était un art très répandu

dans l'antique Orient. Les mages de Pharaon se servaient pour leurs

miracles, de verges qui furent, comme chacun sait, changées en

serpents par Moïse.

Moïse lui-même était rabdomancien. Ne faisait-il pas,

avec sa baguette, jaillir l'eau des rochers ? Son frère aîné

Aaron possédait la même faculté.

Chez nous, dès le Moyen-Age, on croyait aux propriétés

magiques de la baguette. Un magicien sans baguette ne pouvait être

un vrai magicien.

Et, pour que la baguette eût le pouvoir voulu, on disait dans

quelles conditions il fallait se la procurer. Elle devait être

de la pousse de l'année ; et on était tenu de la couper

le premier mercredi de la lune, entre onze heures et minuit, en prononçant

certaines paroles cabalistiques.

Le plus célèbre rabdomancien qu'on ait vu en France était

un paysan du Dauphiné, nommé Jacques Aymar-Vernay. Il

était né à Saint-Véran (Isère), en

1622.

Simple ouvrier maçon, il se déclara un beau jour, doué

de la faculté de découvrir les sources et tous les objets

cachés, au moyen de la baguette divinatoire. De fait, à

maintes reprises, il indiqua de façon précise, dans les

villages environnants, les endroits où l'on pouvait creuser des

puits, et chaque fois l'eau jaillit en abondance.

D'autres expériences heureuses sur des objets perdus répandirent

peu à peu sa réputation. En 1692, un marchand de vins

de Lyon et sa femme furent trouvés assassinés dans leur

cave à coups. de serpe. Les recherches de la justice étant

infructueuses, on appela Aymar. En peu de jours, il retrouva, la serpe

instrument du crime et fit pincer un complice qui avoua, mais il ne

put jamais trouver la trace des assassins, qui s'étaient enfuis.

Aymar guida bien la justice jusqu'à la frontière : mais

là, chose curieuse, il semblait que sa baguette eût perdu

tout son pouvoir.

Malgré cet échec, sa réputation était allée

jusqu'à Paris. On l'y appela et on le soumit à des expériences

pour la recherche d'objets cachés. Or, il paraît que la

capitale n'était pas plus favorable à Aymar que la frontière

de Suisse. Le malheureux rabdomancien pataugea sa baguette tourna à

tort et à travers ; il ne réussit pas à retrouver

les objets cachés, et sa gloire naissante sombra dans le ridicule.

L'air de Paris ne convenait pas au fluide d'Aymar, apparemment.

Depuis lors, la recherche des trésors aussi bien que là

recherche des assassins par le moyen de la baguette divinatoire n'a

guère été pratiquée. Mais il n'en est pas

de même de la recherche des sources.

Il y eut, au XVIII° siècle, un certain abbé Paramel,

qui écrivit sur ce procédé un livre fort probant

et fort documenté l'Art de deviner les sources.

L'abbé Paramel était lui-même un maître en

rabdomancie. Partout où l'on manquait d'eau, il arrivait avec

sa baguette de coudrier, et se promenait par la campagne, en en tenant

les deux bouts fixés contre ses deux index. Soudain, la baguette

se mettait à tourner ; et, à la façon dont elle

tournait, au temps de son évolution, l'abbé savait à

quelle profondeur se trouvait la source.

- Creusez ici tant de mètres, disait-il, et vous rencontrerez

l'eau.

Jamais, dit-on, sa science ne fut mise en défaut.

C'était là, vous l'avouerez, un merveilleux personnage.

Or, savez-vous ce que disaient les sceptiques ? - Il y en avait beaucoup

en ce temps-là. - Ils disaient que l'abbé Paramel était

surtout un géologue très savant et un homme très

ingénieux. A la nature des terrains, il reconnaissait l'endroit

où devaient passer des cours d'eau souterrains ; alors, il s'arrêtait

; d'une pression imperceptible, il imprimait à sa baguette un

mouvement de rotation, et le tour était joué.

Mais, direz-vous, pourquoi ce charlatanisme, alors qu'il eût suffi

de quelques considérations scientifiques pour convaincre les

spectateurs.

Pourquoi, répondent les sceptiques, parce que le peuple des campagnes,

en ce temps-là, était tout pétri de préjugés

et tout farci d'ignorance, et que, si l'abbé Paramel n'avait

parlé qu'au nom de la science, on ne l'eût pas écouté,

et maints villages où, faute d'eau, d'hygiène faisait

complètement défaut, en fûssent demeurés

privés.

Or, l'abbé était philanthrope et psychologue autant que

savant. Il s'était donc résigné à cacher

sa science et à la dissimuler sous un peu de surnaturel pour

mieux la faire triompher.

Voilà ce que disaient des sceptiques. Mais il n'en est pas moins

vrai que la recherche des sources par le moyen de la baguette de coudrier

donnait souvent des résultats dans lesquels le charlatanisme

n'avait aucune part.

La preuve en est que ce n'est pas d'aujourd'hui que la science officielle

se préoccupe de ces phénomènes singuliers. Au mois

de mars 1853. un certain Riondet avait été appelé

devant une commission de l'Académie des Sciences, dont faisaient

partie notamment Boussingault et Babinet, pour faire des expériences

sur la recherche des eaux souterraines par la baguette divinatoire.

Il avait, en effet, trouvé des sources ; et la commission avait

rédigé un rapport dans lequel elle admettait l'hypothèse

que la baguette pouvait obéir à un fluide impondérable.

Cependant le célèbre Chevreul n'avait pas été

convaincu ; il prétendit que la docte compagnie, avait été

le jouet d'un imposteur qui connaissait d'avance les sources découvertes.

Et son intervention empêcha la reconnaissance officielle des vertus

de la baguette divinatoire.

***

Le problème, néanmoins, demeurait pendant. En dépit

de l'incrédulité de Chevreul, les découvertes de

sources par ce procédé se multipliaient, et des hommes

parfaitement dignes de foi en étaient acteurs ou témoins.

C'est ainsi qu'il y a quelques années, comme nous avions ici

même traité incidemment de la baguette divinatoire, un

de nos Lecteurs, dont l'honorabilité et la véracité

sont au-dessus de tout soupçon, nous signalait les résultats

qu'il en avait personnellement obtenus.

« J'habite, nous disait-il, à P.., une jolie petite station

balnéaire sur le bord de l'Océan, non loin de Nantes.

Il y a une trentaine d'années, j'y ai fait construire une maison,

et, dans le jardin, on creusa un puits, sans indication autre que celle

de la commodité. On trouva bien l'eau, mais elle était

insuffisante aux besoins du jardin. D'ailleurs, ce puits tarissait tous

les étés, et l'hiver il n'avait qu'une médiocre

profondeur d'eau.

» Or, quelque temps après, me trouvant avec des amis, je

vins à parler de mon ennui de n'avoir pas d'eau dans la saison

où on en a le plus besoin.

» - Pourquoi, me dit d'un d'eux ne cherchez-vous pas une autre

source à l'aide de la baguette divinatoire ?

» - La baguette divinatoire ?...

» - Mais oui, cela existe. J'ai même un bouquin là-dessus.

» Le lendemain, mon ami m'apportait une brochure rarissime dont

voici le titre: « Abbé C. Chevalier. La Baguette divinatoire

expliquée scientifiquement, Tours, Lecesne, 1848, in-8°.

»

» J'avoue que je n'avais qu'une médiocre confiance dans

ce procédé qui me semblait extranaturel.. Cependant, je

me mis à lire consciencieusement ce petit livre, et à

mettre en oeuvre, d'après ses indications, la baguette de coudrier,

coupée de façon à faire un angle aigu dont chaque

branche est repliée a l'extrémité pour pouvoir

tenir dans les deux mains et préconisée pour la recherche

d'une source. Après bien des tâtonnements inhérents

à toute oeuvre nouvelle ; j'acquis la certitude, puisque ma baguette

ne tournait pas devant mon puits, qu'il ne contenait qu'une quantité

d'eau insignifiante ; mais, comme je voulais faire une expérience

consciencieuse, je me mis à parcourir toute l'étendue

de mon jardin. Enfin, je parvins, à une dizaine de mètres

environ du puits, à voir tourner sur elle-même la baguette

et avec une extrême rapidité. Confiant dans cette expérience,

je fis creuser un nouveau puits : l'eau y afflua d'une manière

abondante et malgré les années de sécheresse, ce

puits n'a jamais tari - il a 6 mètres de profondeur. »

Tel est le récit de mon correspondant ; il ajoute que maintes

autres expériences tentées par lui en d'autres endroits

lui donnèrent les mêmes résultats.

« Il est bien certain, dit-il, qu'un aimable farceur pourra faire

tourner la baguette quand il le voudra, j'ai vu maintes fois faire cette

expérience. Mais le chercheur de bonne foi qui attend patiemment

le résultat ne saurait lui être comparé. Il parcourt,

lentement un espace de terrain, et lorsqu'il arrive à un conduit

d'eau souterrain non seulement la baguette tourne malgré lui,

mais il ressent dans les muscles des bras une sorte de rétraction,

de torpeur, qui laisse pour ainsi dire, le champ libre à l'instrument.

Particularité à noter : on coupe une branche de coudrier

ou d'ormeau : pour avoir l'angle dichotomique, il faut tailler et rogner

les petites branches secondaires. Eh bien ; si on n'a pas le soin de

rogner exactement, si on laisse des aspérités, ces dernières

entament quelque peu la paume des mains... »

Quant aux facultés qu'il faut posséder pour faire agir

la baguette, notre correspondant ajoute qu'elles ne sont point communes

à tout venant. Sur un certain nombre de ses voisins et amis qu'il

a soumis à l'expérience, il en a trouvé environ

50 % qui y étaient réfractaires et n'avaient pas le fluide

nécessaire.

Voilà ce que dit un expérimentateur loyal et véridique

; bien d'autres hommes de bonne foi ont pu faire les mêmes remarques

et les mêmes expériences. Mais la science jusqu'à

présent n'avait pas encore dit son mot sur la question. Elle

s'apprête à parler. Écoutons-la.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 30 Mars 1913