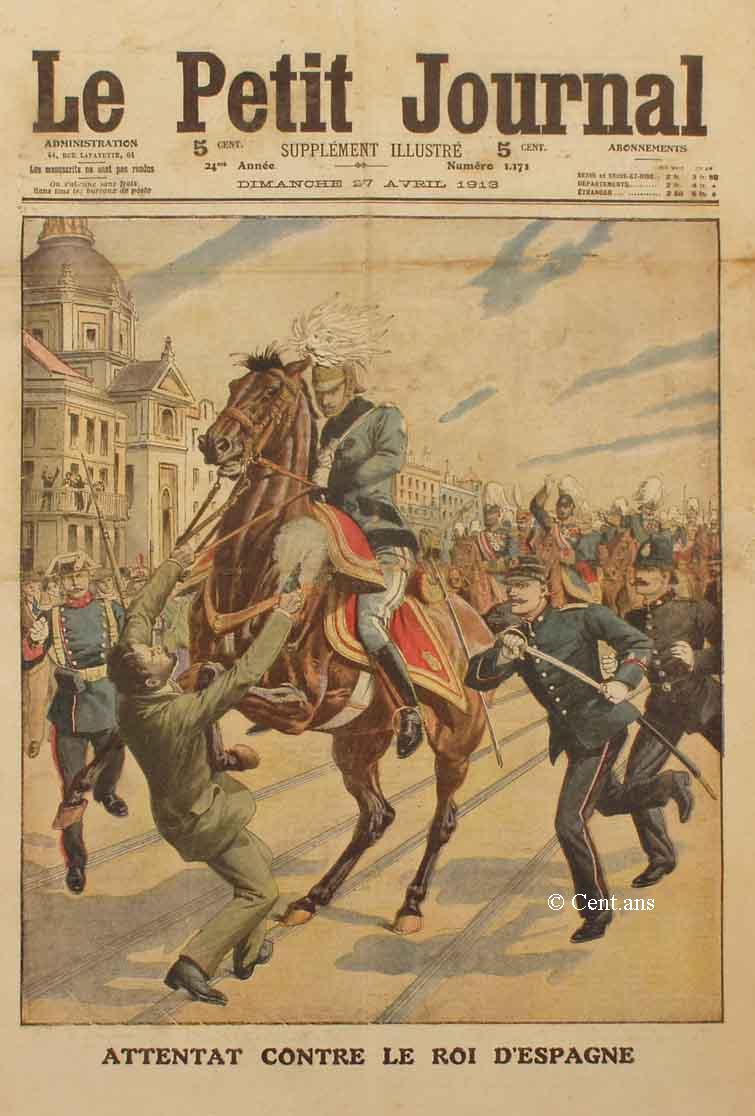

ATTENTAT CONTRE LE ROI D'ESPAGNE

Le roi d'Espagne a été l'objet d'un

nouvel attentat auquel il a heureusement échappé. C'est

au retour d'une revue, dans une rue de Madrid, tout près de l'endroit

où le maréchal Prim fut assassiné, qu'un anarchiste

catalan se jeta au devant du roi. Il saisit la bride de son cheval de

la main gauche et, de la main droite tira trois coups de revolver sur

le roi. Grâce à sa présence d'esprit, Alphonse XIII

fit dévier le premier coup qui atteignit seulement son cheval.

L'intervention immédiate,

de la police, empêcha l'assassin de consommer son dessein.

Depuis son avènement, Alphonse XIII n'a cessé d'être

en butte aux attentats. Nous rappelons plus loin, dans notre «

Variété », les dates auxquelles soit par la bombe,

soit par le revolver, les anarchistes essayèrent d'attenter à

la vie du souverain.

Cette fois comme précédemment le jeune souverain montra

le plus admirable sang-froid.

Aussitôt qu'il vit son agresseur réduit à l'impuissance

et entraîné par les gendarmes et les agents, il sauta à

terre, non sans s'être auparavant dressé sur ses étriers

et avoir salué la foule militairement en criant d'une voix vibrante

: « Vive l' Espagne ! » La foule accueillit ce cri par des

applaudissents et une ovation frénétique.

Sans que son visage décelât la moindre émotion,

le roi souriant même, répondit aux questions dont l'accablait

son entourage ,: « Messieurs, ce n'est rien ! » Puis, sautant

de nouveau en selle avec agilité, il reprit sa marche vers le

palais royal au milieu d'un tonnerre d'applaudissements.

VARIÉTÉ

Les risques du métier de Roi

A propos de l'attentat de Madrid. - Le mot du roi Humbert. - Sang-froid de souverains. - De Louis XV à Alphonse XIII. - Les vrais coupables.

Le mot est du roi Humbert d'Italie. Lorsque,

le 22 novembre 1878, il échappa au poignard du cuisinier Passanante,

comme on le félicitait, il répondit philosophiquement

:

- Cosa volete ? Sono gli incerti del mestiere ! (Que voulez-vous ? ce

sont les risques du métier ! )

Ces risques, il n'est pas un souverain d'Europe qui des ait éprouvés

aussi souvent que le roi Alphonse XIII d'Espagne. Depuis son avènement,

il n'a cessé d'être en butte aux attentats. Le jour même

où il prêta serment, le 17 mai 1902, on découvrit

un complot contre lui. Le 10 janvier 1903, il essuya un coup de feu

en voiture. Le 23 janvier 1904, on trouva une bombe dans les appartements

du roi au Palais de Madrid. Le 6 avril 1904, un pétard fit explosion

à Barcelone sous le portique d'une maison où allait passer

Alphonse XIII, et l'on acquit la certitude que les anarchistes avaient

conspiré pour tuer le souverain pendant sa visite dans la grande

ville catalane. Tous les Français se rappellent encore l'attentat

de la rue de Rohan, le ler juin 1905, quand une bombe fut jetée

sous la voiture où Alphonse XIII se trouvait avec le Président

Loubet. Le 31 mai 1906, le jour même du mariage d'Alphonse XIII

avec la princesse Victoria de Battenberg, une bombe fut lancée

contre la voiture du couple royal et seize personnes furent tuées.

Depuis, plusieurs complots furent découverts et déjoués.

Enfin, ces jours derniers, un misérable tirait sur le roi un

coup de revolver qui n'atteignit que le cheval du souverain et ne lui

fit qu'une blessure légère.

Dans toutes ces circonstances périlleuses et tragiques, le jeune

roi a montré le même sang-froid, le même courage,

la même attitude chevaleresque.

C'est d'ailleurs un fait constant que la plupart des souverains qui

se trouvèrent en butte à ces attentats abominables y firent

preuve de la même force d'âme. Il semble que, pénétrés

de la pensée de ces « risques du métier »

, ils aient accoutumé leur coeur à les supporter sans

faiblesse.

Les traits sont nombreux de ce sang-froid des rois et des chefs d'Etat

devant le poignard, le revolver ou la bombe des assassins. Depuis l'attentat

de Damiens contre Louis XV jusqu'à celui de Sancho Alègre

contre le roi d'Espagne nous en trouvons maintes preuves.

Le 5 janvier 1757, à Versailles, Louis XV descendait, vers six

heures du soir l'escalier de ses petits appartements et se disposait

à monter en carrosse pour se rendre à Trianon, quand un

homme de haute taille, à la figure rougeaude, aux cheveux noirs

et drus, au nez en bec d'aigle, se dressa soudain devant lui, et posant

la main gauche sur d'épaule du roi, le frappa d'un coup de couteau.

Le roi dit : « Quelqu'un m'a touché ! » Et voyant

couler son sang, il ajouta « Je suis blessé. » Puis,

désignant l'homme : « C'est ce coquin ! Qu'on l'arrête,

et qu'on ne lui fasse pas de mal, et, qu'on ne le tue point. »

Vous le voyez, Louis XV, qui n'a cependant point laissé dans

l'histoire la réputation d'un héros, n'éprouva

aucune terreur en se voyant blessé et ne se songea qu'à

préserver la vie du criminel qui l'avait frappé.

Un des plus beaux exemples de ce sang-froid fut donné par Bonaparte,

premier consul, le jour de l'attentat de la rue Saint-Nicaise.

Ce soir-là ( 24 décembre 1800), le premier consul se rendait

à l'Opéra où devait avoir lieu une représentation

de gala. Tout à coup, comme sa voiture passait rue Saint Nicaise,

une formidable explosion retentit, cassant les glaces de la voiture,

blessant plusieurs chevaux et plusieurs hommes du piquet d'honneur,

tuant des femmes et des enfants qui passaient.

Bonaparte, cependant, ne marqua aucune émotion.

« Le premier consul, disait le lendemain le Journal des Débats,

est arrivé dans sa loge sans que les personnes qui s'y trouvaient

aient pu apercevoir sur sa physionomie aucune trace d'altération.

»

L'attitude du duc de Berry, lorsque Louvel le frappa, à la sortie

de l'Opéra, le soir du Madi-Gras de 1820, - fut également

héroïque et généreuse.

Partisan fanatique de l'empereur, ennemi juré des Bourbons, Louvel

avait médité son crime pendant six ans. Il croyait, en

assassinant le duc de Berry, anéantir la race des rois légitimes.

Ce soir-là, comme le duc, sortant de l'Opéra qui se trouvait

alors au fond de l'actuelle place Louvois, se disposait à monter

en voiture avec la duchesse, Louvel, se coulant entre le mur et un factionnaire

qui présentait les armes, saisit le prince par l'épaule

gauche, le frappa au côté droit et s'enfuit.

Le prince crut d'abord qu'on l'avait simplement bousculé ; maïs

il porta la main à son côté, sentit, le manche de

l'arme enfoncée dans la blessure et s'écria :

- On m'a assassiné !

Puis, il arracha le poignard. Un flot de sang jaillit, et le prince

tomba dans les bras des personnes qui l'entouraient. On l'emporta dans

le théâtre et on le déposa dans un salon attenant

à la loge royale. Après une nuit de souffrances, il expira.

A plusieurs reprises, il avait demandé grâce pour l'homme

qui l'avait frappé.

Lors de l'épouvantable attentat de Fieschi, qui se produisit

le 28 juillet 1835, Louis-Philippe lui aussi ne montra d'émotion

qu'en voyant tomber autour de lui tant de bons serviteurs de la France,

mais il n'eut pour lui-même aucun geste de crainte.

Ce jour-là, Louis-Philippe, entouré d'un brillant état-major,

passait la revue de la garde nationale échelonnée tout

le long des boulevards, de la Madeleine à la Bastille. Au moment

où le roi arrivait en face du numéro 50 du boulevard du

Temple, une effroyable explosion retentit.

Derrière une fenêtre de cette maison, Fieschi, une manière

d'anarchiste avant la lettre, poussé par Morey et Pépin,

deux révolutionnaires dilettantes, ancêtres de nos théoriciens

d'aujourd'hui, avait disposé une machine infernale composée

d'une cinquantaine de canons de fusils disposés sur un chevalet

et qui, déchargés en même temps, pouvaient foudroyer

d'un seul coup tout un bataillon.

Par un véritable miracle, Louis-Philippe échappa au massacre.

Mais, autour de lui, les morts et les blessés jonchaient le sol.

Quarante-deux personnes furent atteintes, parmi lesquelles le maréchal

Mortier, duc de Trévise, grand chancelier de la Légion

d'honneur; qui fut tué.

Fieschi, blessé par l'explosion de son engin, avait vainement

essayé de s'enfuir. On le découvrit, le visage en sang,

au fond de la cour d'une maison voisine. Incarcéré, il

refusa de parler. Et, sans une fille nommée Nina Lassagne, qu'il

aimait d'un amour farouche, on n'eût jamais su peut-être

son nom véritable et celui de ses complices.

***

Passons au second empire : la bombe moderne fait

son apparition dans les attentats contre les souverains, lors de l'attentat

d'Orsini contre Napoléon III.

Orsini, avait juré la mort de l'empereur qu'il considérait

comme l'ennemi de la liberté italienne. Avec d'autres conspirateurs,

il attendit. Napoléon qui se rendait à l'Opéra

de la rue Le Peletier le 14 janvier 1858. Trois bombes furent lancées

sur la voiture impériale. L'empereur, et l'impératrice

qui se trouvaient ensemble dans la voiture, montrèrent, le plus

grand sang-froid. C'est par miracle qu'ils échappèrent

à la mort. Mais cent cinquante-six-personnes furent atteintes

plus ou moins grièvement.

Napoléon III devait, quelques années plus tard faire preuve

du même courage dans une autre circonstance dramatique.

C'était le 6 juin 1867. Napoléon et le tsar Alexandre

II, venu à Paris à l'occasion de l'Exposition Universelle,

traversaient le bois de Boulogne en calèche découverte.

Aux portières trottaient deux écuyers de l'empereur. Tout

à coup, près de la Cascade, à l'intersection de

deux allées, l'écuyer de gauche, qui s'appelait M.Raimbaux,

aperçut dans la foule un homme qui levait vers la calèche

une main armée d'un pistolet. Aussitôt, il poussa son cheval

en avant. Il était temps : une détonation retentit. Le

cheval de M. Raimbaux reçut la balle dans le naseau gauche.

Au bruit du coup de pistolet, l'autre écuyer donna l'ordre de

partir au grand trot. Mais Napoléon III se dressant, dans la

calèche arrêta le mouvement.

- Au pas, s'écria-t-il, au pas, vous dis-je !

Et la calèche poursuivit sa route au pas, au milieu des acclamations

de la foule, profondément impressionnée par le sang-froid

et le courage des deux empereurs.

L'homme qui avait tiré était un Russe du nom de Berezowski.

C'était le tsar qu'il visait. Et, sans la présence d'esprit

de l'écuyer impérial, le souverain russe eût été

certainement atteint.

***

Depuis lors, la bombe, le poignard, le revolver ont plus fréquemment

encore fait leur oeuvre tragique contre les souverains et chefs d'États

; et les risques du métier de roi ont été sans

cesse croissant.

Les anarchistes ont surtout témoigné de leurs préférences

pour la bombe. ils l'ont employée à maintes reprises,

non seulement contre les chefs d'État, mais encore, en Russie

surtout, contre de hauts fonctionnaires, et, chez nous, même contre

de simples bourgeois.

Cela ne les empêchait pas d'ailleurs, d'user à l'occasion

du revolver et du couteau

Le roi Humbert d'Italie, après avoir échappé au

couteau de Passanante, puis à celui d'un autre fanatique nommé

Beradi, devait, le 30 juillet 1900, tomber sous les coups de l'anarchiste

Bresci.

Deux ans auparavant, la reine Elisabeth d'Autriche avait été

poignardée par un anarchiste nommé Luccheni.

En 1878, le vieil empereur Guillaume Ier, survivait presque miraculeusement

à une salve de chevrotines dont l'avait gratifié l'officier

de santé Nobiling.

L'année d'avant, l'ouvrier anarchiste Hoedel avait donné

à la même majesté impériale et royale un

avertissement de même sorte, mais inoffensif, des risques du métier

de souverain.

L'empereur Alexandre II de Russie, qui avait échappé déjà

à plusieurs attentats, outre celui de Berezowski, dont nous parlons

plus haut, devait être atteint le 1er mars 1881 par une bombe

à la nitro-glycérine lancée par un jeune nihiliste.

Le corps du malheureux souverain fut littéralement lacéré.

La démonstration des « risques du métier »

fut continuée ensuite par le cordonnier Oliva Moncasi, dont la

balle de revolver effleura l'oreille du roi d'Espagne, père du

jeune souverain actuel, puis par l'Italien Caserio, meurtrier du Président

Carnot.

Après cela, ce fut le tour, en Amérique, du président

Mac Kinley, tué par Czolgosz à coups de revolver, puis

de plusieurs autres rois et princes, sans compter, en Russie, nombre

de ministres et généraux tombés victimes du terrorisme.

La statistique; ne se mêle-t-elle pas de tout ? - démontre

que, dans le cours du XIXe siècle, douze chefs d'État

ont été assassinés. Sur ce nombre, trois seulement

périrent dans les soixante-cinq premières années

du siècle : les neuf autres ont été tués

de 1865 à 1900.

Quant au XXe siècle, il est à peine entré dans

la treizième année de son âge et, déjà,

huit chefs d'Etat : le roi Humbert, le président Mac Kinley,

le roi et la reine de Serbie, le roi et le prince royal de Portugal,

le président du Mexique et, tout récemment, le roi de

Grèce ont été victimes des régicides.

Que réserve l'avenir aux infortunés conducteurs de peuples

?

Si l'on considère l'époque où ces crimes contre

les souverains et chefs d'État ont commencé à devenir

plus fréquents, on est forcément. amené à

en rapporter la cause au développement incessant et a la diffusion

dans les masses des idées anarchiques et révolutionnaires.

Les auteurs de ces meurtres sont, le plus souvent, des détraqués

: c'est entendu.

Mais c'est justement sur ces détraqués qu'agit le plus

violemment la propagande des soi-disant réformateurs sociaux

qui prétendent rénover l'humanité en la noyant

dans des flots de sang. L'an dernier, le roi d'Italie échappa

à l'un de ces attentats : l'homme qui avait tenté de l'assassiner

avoua qu'il avait pris sa détermination après la lecture

d'un article très violent paru dans une feuille anarchiste.

Celui qui, tout récemment, tua le roi Georges de Grèce,

à Salonique, expliqua son acte en déclarant qu'il était

socialiste révolutionnaire.

La responsabilité de tous ces crimes n'est donc pas seulement

à ceux qui les commettent, mais aussi, mais surtout à

ceux qui les inspirent. C'est contre ceux-là que devrait s'exercer

la vigilance des gouvernements et la sévérité des

lois, car ceux-là sont les vrais coupables.

Czolgosz qui, en 1901, assassina le président Mac Kinley, était

un de ces malheureux fanatisés par la propagande de violence.

Cétaient les discours et les écrits d'une femme anarchiste,

Miss Edma Goldmann, qui l'avaient poussé au crime. Or, les Américains

déclaraient que c'était cette femme qu'il fallait pendre

d'abord.

Et ils avaient parfaitement raison.

***

Par le développement de ces moeurs abominables et par la diffusion

des idées anarchiques, la vie des chefs d'État est aujourd'hui

constamment en péril.

Le kaiser et le tsar sont généralement bien gardés,

mais Alphonse XIII, avec la belle et courageuse insouciance de sa jeunesse,

se laisse approcher de tous lorsqu'il voyage en Espagne dans son automobile.

Le roi d'Italie se plait lui aussi à courir sur les routes de

son royaume.

Peut-être ces souverains sont-ils de l'avis du tsar de Bulgarie

qui répondait, un jour qu'on lui conseillait de prendre quelques

précautions contre les attentats

- Bast ! je suis fataliste. Si cela doit arriver, rien ne l'empêchera.

Il faut tout de même une belle dose de courage pour pratiquer

ce fatalisme-là.

Ernest Laut.

Le Petit Journal illustré du 27 avril 1913