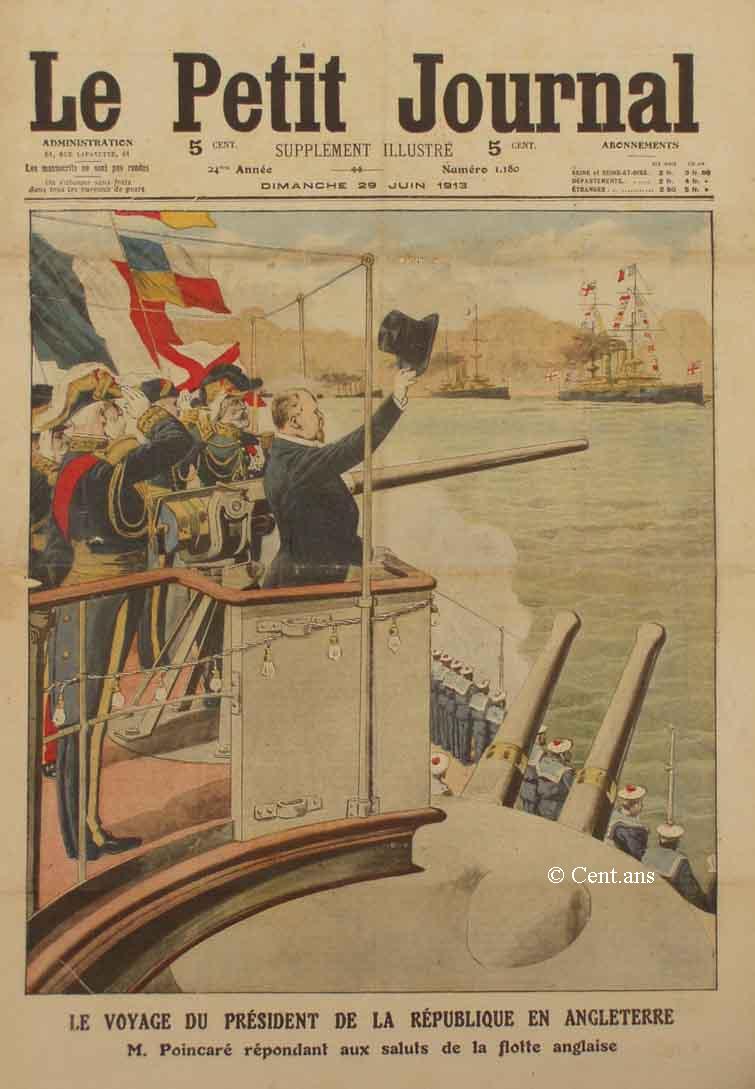

LE VOYAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN ANGLETERRE

MM. Poincaré répondant aux

saluts de la flotte anglaise.

Comme nos lecteurs le verront dans le résumé

succinct que nous avons tracé ci-dessous de l'histoire de l'entente

cordiale, c'est Louis-Philippe qui fut le premier chef d'État

, français reçu amicalement de l'autre côté

du détroit.

Mais si les rois de France allèrent peu en Angleterre, les Présidents

de la République ne se font pas faute de s'y rendre. Et nous

constatons avec plaisir qu'après MM. Loubet et Falllières,

notre Président actuel trouve en ce moment chez nos voisins un

accueil de nature à réjouir la France entière.

VARIÉTE

L'entente cordiale

Le voyage du Président de la République. - L'entente cordiale au XVIe siècle. - Louis-Philippe et la reine Victoria. - Portsmouth. - Un mot de Joseph de Maistre.

Le Président de la République

est parti pour l'Angleterre, et Londres lui prépare une réception

qui marquera dans les annales de l' « entente cordiale »

entre les deux pays.

Cette entente n'est point, comme on se l'imagine généralement

en France, de date toute récente. La longue rivalité de

Napoléon et de l'Angleterre a fait oublier, aux générations

qui nous ont précédés, les bons rapports qui, au

cours de plusieurs périodes de d'histoire, existèrent

entre l'Angleterre et la France.

Jusqu'après la Révolution de 1830, l'Anglais fut, pour

la majorité des Français, l'ennemi héréditaire.

Le fameux hymne de Charles VI, l'opéra d'Halévy

:

Jamais, jamais en France

Jamais l'Anglais ne régnera

était devenu chez nous une manière

de chant national ; et malgré les rapports cordiaux des souverains

des deux peuples sous la monarchie de juillet et sous le second empire,

l'hostilité contre « la perfide Albion » n'avait

pas encore disparu de l'âme du peuple.

Joseph de Maistre a comparé l'Angleterre et la France à

deux aimants qui s'attirent avec force et se touchent un instant pour

se fuir ensuite avec une égale énergie. La comparaison

n'est pas sans justesse. Les deux pays, au cours de l'histoire, se sont

maintes fois rapprochés de façon si complète qu'on

put croire à une union durable; mais presque toujours cette union

fut assez courte.

Cependant, dans les trois quarts du siècle qui vient de s'écouler,

l'entente a été, sauf quelques éclipses, s'affermissant

presque constamment.

C'est d'ailleurs ce qui fait croire à beaucoup que les premières

tentatives de rapprochement franco-anglais ne datent que du règne

de Louis-Philippe. Rien n'est plus inexact, d'ailleurs elles datent

de l'époque de la Renaissance.

En ce temps-là, l'ennemi commun de la France et de l'Angleterre,

c'était l'Espagne qui, depuis le règne de Charles-Quint,

aspirait à la domination européenne.

Dans une curieuse lettre adressée le 19 février 1582 aux

maire et échevins de la ville de Chartres, par François,

duc d'Anjou, et frère de Henri III, le prince, sur le point de

partir à la conquête des Pays-Bas, et de tenter également

une autre conquête, celle de la reine d'Angleterre dont il briguait

la main, explique aux magistrats chartrains l'intérêt d'une

alliance avec les Anglais.

« Considérons, dit-il, le danger qui nous menace : si nous

souffrons que la puissance, d'un prince voisin ( le roi d'Espagne ),

quand bien il seroit amy, croisse si démesurément qu'il

puisse donner la loy à qui bon luy semblera, estant très

certain que la seureté des grands estats ne gist qu'en un contrepoids

égal de puissance, ne servant d'accroissement et grandeur de

l'un que d'affaiblissement et ruyne à l'autre ; mais, j'espère

que Dieu me fera la grâce de devancer ses pernicieux desseins,

dont je me rendray tant plus certain par l'accomplissement de mon mariage

avec la reine d'Angleterre, par moy si instamment poursuivy que j'en

espère une bonne issue, y joignant d'amitié par un ferme

lien les deux grands royaumes, ils seront non seulement suffisanz pour

eux conserver et maintenir, mais de donner la loyaux plus grands rois

de la terre quand bon leur semblera... »

C'est cette même pensée que Ronsard traduisit alors en

vers.

S'adressant à la France et à l'Angleterre, il leur disait

:

Quand vous serez ensemble bien unies,

L'Amour, la Foi, deux belles compagnies,

Viendront ça bas le coeur nous échauffer ;

Puis, sans harnois, sans armes et sans fer,

Et sans le dos d'un corselet vous ceindre,

Ferez vos noms par toute Europe craindre,

Et l'âge d'or verra de toutes parts

Fleurir les Lys entre les Léopards.

D'ailleurs, la reine Elisabeth souhaitait vivement

cette alliance. On sait qu'au moment où Philippe II d'Espagne

menaçait la France d'une invasion, elle envoya le comte d'Essex

faire une diversion sur les côtes espagnoles pour défendre

le territoire français.

Et c'est à cette occasion que la grande souveraine prononça

ces paroles historiques

- Sachez que la France ne peut souffrir d'éclipse qui ne soit

funeste à l'Angleterre et que son dernier jour serait un présage

de notre prochaine nuit.

Vous voyez qu'il y e quelque trois cent vingt ans, on fondait déjà,

en France et en Angleterre, de belles espérances sur l'entente

cordiale.

***

Des siècles, cependant, devaient passer avant que cette entente

commençât à se réaliser.

C'est seulement sous Louis-Philippe que reprirent les bons rapports

entre les deux pays. Et c'est alors que pour la première fois,

les souverains d'Angleterre et de France échangèrent des

visites d'amitié.

La reine Victoria vint la première. Elle était alors dans

tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté, car elle

fut belle, vraiment belle, cette vieille dame que les caricatures de

Léandre nous représentaient naguère avec ses bajoues

tombantes et ses yeux en boules de loto. Elle fut belle : pour s'en

rendre compte, il suffit de passer en revue dans le Musée spécial

des portraits qui se trouve à la National Gallery à Londres,

les innombrables tableaux qui la représentent dans la fraîcheur

de sa jeunesse.

C'était en septembre 1843. La petite reine débarqua au

Tréport, en compagnie du prince consort. Louis-Philippe et toute

la cour étaient venus au devant d'elle en berlines attelées

de quatre chevaux, car il n'y avait pas encore de chemin de fer.

Le roi, en compagnie de M. Guizot, se rendit à bord du yacht

royal pour souhaiter la bienvenue à la reine, et tous deux, dans

un canot pavoisé et emporté dans le rythme vertigineux

de douze paires de rames, firent leur entrée dans le port.

Dans des carrosses découverts, tous les invités gagnèrent

le château d'Eu.

Plusieurs jours se passèrent en promenades, en réceptions,

en galas de toutes sortes ; et puis, la souveraine et le prince ,consort

remontèrent sur leur yacht et regagnèrent l'Angleterre.

Ils n'étaient même pas venus jusqu'à Paris.

Il paraît que l'esprit frondeur et révolutionnaire du peuple

de Paris ne disait rien qui vaille aux ministres d'Angleterre ; et c'est

pourquoi ils avaient très respectueusement, mais très

fermement, engagé, la jeune reine à ne pas aller plus

loin que le château d'Eu

L'année suivante, Louis-Philippe rendit sa visite à la

reine.

Le roi bourgeois n'avait pas plus de yacht que n'en ont nos Présidents

de la République. Il s'embarqua au Tréport sur une frégate

de guerre, et, escorté, de toute une flotte, il partit pour Portsmouth.

La France, l'année précédente, n'avait pas eu l'idée

de faire débarquer la jeune reine dans un de ses ports de guerre,

à Cherbourg, par exemple ; l'Angleterre, au contraire, voulut

que le roi de France la contemplât, dès son arrivée,

dans tout l'appareil de sa puissance maritime.

C'est pourquoi elle le fit débarquer à Portsmouth.

Portsmouth est le port imposant, le port où la force de l'Angleterre

apparaît dans toute son ampleur. C'est à Portsmouth que

M. Loubet, que M. Fallières touchèrent le sol anglais

lors de leur visite. C'est à Portsmouth que débarque M.

Poincaré.

Portsmouth est le premier port de guerre de l'Angleterre depuis le règne

de Henri VIII ; mais dès le XIIIe siècle, c'était

déjà dans ses chantiers que l'on construisait les galères

royales.

Depuis le commencement du XVIe siècle, on n'a cessé de

fortifier la côte à cet endroit et de développer

l'organisation militaire et maritime. Si bien que Portsmouth est devenu

la véritable capitale militaire du Royaume-Uni, la cité

des canons et des cuirassés, la ville des marins et des soldats.

Tous les Français qui ont visité l'arsenal de Portsmouth

sont sortis émerveillés par l'impression de silence, d'ordre

et de discipline qu'ils y ont trouvée.

Une autre impression, encore, qu'ils en retirent, c'est celle de l'admirable

ferveur patriotique entretenue dans l'esprit et dans le coeur des marins

et des soldats qui passent là quelques années de leur

vie.« Partout, dit notre confrère M. Jacques Bardoux, les

monuments échelonnés, ancres et canons, places et obélisques,.

rappellent à Jack Tar (c'est le surnom donné

au marin anglais) les services que ses prédécesseurs ont

rendus au roi et à la nation. Pas une guerre n'est oubliée.

Chacune est rappelée, par une manifestation durable et tangible,

à la mémoire des générations qui viennent.

Et les enfants, qui chevauchent sur les canons ou escaladent les grilles,

apprennent à épeler en lisant les glorieuses annales de

la marine anglaise. Ils n'ont d'ailleurs qu'à se hausser légèrement

sur leurs petites jambes, pour apercevoir la silhouette de la Victory,

du navire de Nelson, toujours à l'ancre, en face de l'arsenal.

» Quand j'abordai au pied du vaisseau à trois ponts, ajoute

notre confrère, j'eus la même désillusion que donnent

souvent les cathédrales et les églises d'outre-Manche.

Le vieux bâtiment était par trop flambant neuf. Les cordages,

fraîchement goudronnés, brillaient au soleil. La coque,

soigneusement débarrassée de toute algue, paraissait dater

d'hier. Mais, lorsque, dans l'entrepont, le marsouin qui sert de guide

montre les voiles trouées, qui servirent, les haches qui frappèrent,

les tambours qui battirent, les canons qui tonnèrent à

Trafalgar; quand, à fond de cale, éclairé par de

vieilles lanternes, on frôle la table sur laquelle furent opérés

les blessés, on visite les cages à lapins qui servaient

de cabines aux officiers, on touche la poutre qui soutint de corps de

Nelson expirant, le visiteur revit la bataille. Le caporal, mon compagnon,

avec une conscience toute britannique, ne me fit grâce d'aucun

détail. Et pour m'édifier, après m'avoir instruit,

il me lut, en homme habitué à réciter les Ecritures,

la prière, qu'écrivit Nelson avant de tirer le canon :

» Puisse ce Dieu tout-puissant, en qui je crois, accorder à

mon pays - et pour le bien de l'Europe toute entière - une grande

et glorieuse victoire ! Puisse personne ne la ternir par une faute !

Puisse l'humanité, après la victoire, caractériser

la conduite de la flotte britannique ! Quant à moi, je mets ma

vie entre les mains de celui qui m'a créé. Puisse sa bénédiction

éclairer les efforts que je fais pour servir mon pays loyalement

! C'est à Lui que je me confie ainsi que la cause juste que je

suis chargé de défendre. Amen. »

» Et, sous la coupole vitrée, je revois la tunique noire

et le jeune visage, j'entends la voix grave du caporal. déclamant

les versets sacrés. C'est au milieu de ces tradictions et de

ces souvenirs que sont élevés les marins anglais dans

ce cadre grandiose de Portsmouth. »

***

Mais revenons à l'histoire de d' « Entente Cordiale »,

et notons en passant que cette expression remise en honneur depuis quelques

années pour caractériser les bons rapports entre la France

et l'Angleterre, est due à Louis-Philippe.

En effet, le 24 décembre 1843, à la suite du voyage de

la reine d'Angleterre, Louis-Philippe, dans son discours d'ouverture

de la session parlementaire, exprimait sa confiance dans la paix, et

disait :

« La sincère amitié qui m'unit à la reine

de la Grande-Bretagne et la cordiale entente qui existe entre mon gouvernement

et le sien, me confirment dans cette confiance. »

Donc, le roi citoyen avait débarqué à Portsmouth

le 8 octobre 1844. Il y fut reçu avec les marques de la plus

chaleureuse sympathie et prit, de là, la. route de Windsor, où

l'attendait la reine Victoria.

La réception a une touchante saveur d'émotion bourgeoise

:

« Le roi m'a embrassée très tendrement, écrit

là reine dans ses « mémoires » ; et il m'a

dit : « Combien j'ai de plaisir de vous embrasser. » Il

paraissait tout à fait touché et m'a accompagnée

en haut de l'escalier. Que d'émotions et que de pensées

doivent remplir son coeur en venant ici ! C'est le premier roi de France

qui rend visite au monarque de ce pays. C'est un événement

bien remarquable et qui doit sûrement porter de bons fruits.

» ... Le roi fut partout très cordialement acclamé...

ajoute-telle plus loin. Ici (à Windsor) il y avait une grande

foule et en rentrant, près de la grille, le roi, qui a une manière

très amicale de saluer très bas, en avançant les

mains, s'écria : « Je n'ai jamais eu une réception

pareille. Combien tout cela me touche. »

***

Ainsi se nouèrent, sous l'égide de cette simplicité,

les bonnes relations franco-anglaises.

Onze ans plus tard, Napoléon III, reçu triomphalement

en Angleterre, tandis que les troupes françaises et anglaises

combattaient côte-à-côte en Crimée, exprimait

à son tour ce qu'il pensait de l'entente cordiale.

« Il est de fait, disait-il au lord-maire qui le saluait au nom

de la grande cité, il est de fait que la Grande-Bretagne et la

France sont naturellement solidaires dans toutes les grandes questions

politiques et dans le progrès humain qui agite le monde... »

C'est là, semble-t-il, une opinion que nos hommes d'État

actuels professent et que partagent les hommes d'État anglais.

Les rapports plus suivis de peuple à peuple, les visites plus

fréquentes des souverains anglais en France et des Présidents

de la République en Angleterre l'ont confirmée. Et j'imagine

que si Joseph de Maistre était encore de ce monde, il modifierait

les termes de sa comparaison et ne verrait plus dans l'Angleterre et

la France que deux aimants qui, s'étant attirés avec force,

n'ont plus envie de se séparer.

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 29 juin 1913