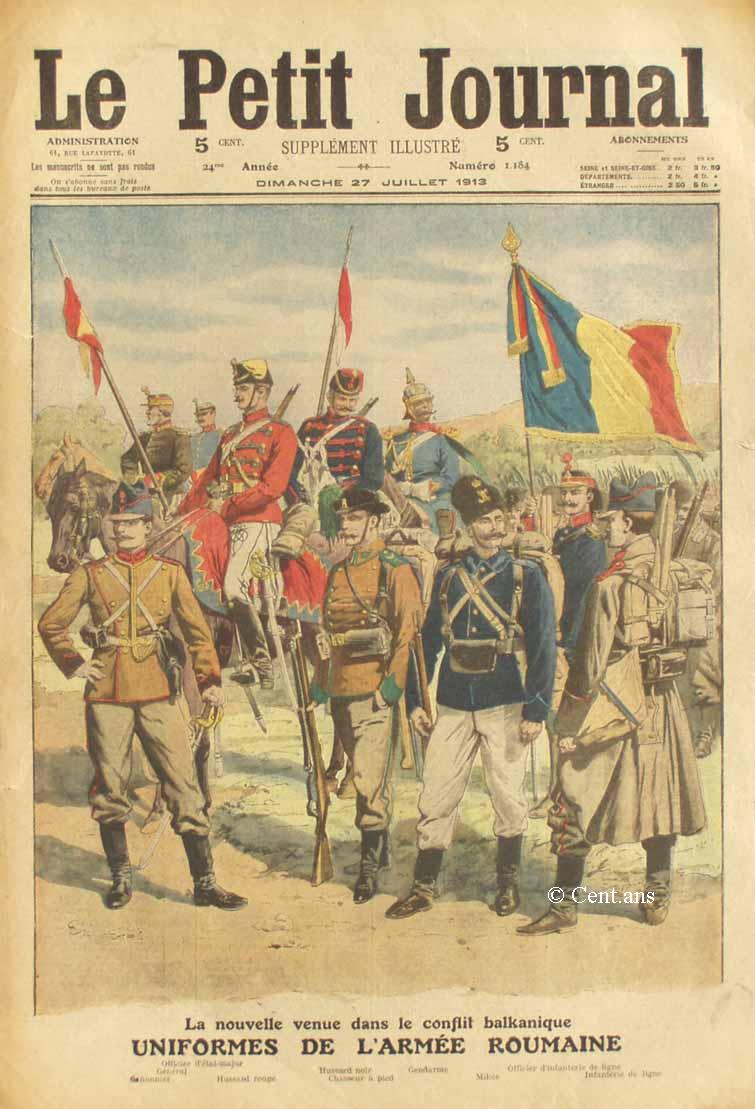

LA NOUVELLE VENUE DANS LECONFLIT

BALKANIQUE

UNIFORMES DE L'ARMÉE ROUMAINE

A l'heure où la mobilisation et l'entrée

des Roumains en territoire bulgare vient ouvrir un chapitre nouveau

dans l'histoire du conflit des Balkans, il nous a paru intéressant

de donner à nos lecteurs la reproduction des principaux uniformes

de l'armée roumaine.

Le territoire de la Roumanie est partagé en cinq régions

de corps d'armée Craïova, Bucarest, Galatz, Jassi et Constantza.

L'infanterie compte : 9 bataillons de chasseurs et 40 régiments

à 3 bataillons de l'armée active. 40 bataillons de réserve,

et 96 bataillons de milice.

Cavalerie : 10 régiments de roshiori ( hussards rouges

) groupés en 5 brigades destinées à former 2 divisions

indépendantes, 10 régiments de calarashi ( hussards

noirs ), formant une brigade par corps d'armée.

Artillerie : 20 régiments de campagne à 6 batteries, groupés

en 10 brigades, une par division d'infanterie. Il faut y ajouter 7 batteries

d'obusiers, 1 groupe à cheval de 4 batteries et 2 régiments

d'artillerie de forteresse.

Les troupes techniques comportent 1 bataillon de pionniers par division,

1 bataillon de pontonniers, 1 de chemins de fer, et des compagnies d'aérostiers

et d'automobilistes.

L'armée de campagne mobilisée se compose de 5 corps d'armée

à 2 divisions, de 2 divisions de cavalerie et de 8 divisions

de milice.

L'infanterie est armée du fusil Mannlicher, l'artillerie du canon

à tir rapide Krupp.

VARIÉTÉ

Hôpitaux d'autrefois

De vieilles bâtisses qui disparaissent. - Ladreries et

léproseries. - L'Hôtel-Dieu de Paris. - Dix malades dans

un lit. -

Pourquoi nos ancêtres avaient peur de l'hôpital.

Nos vieux hôpitaux disparaissent un à

un. C'était dernièrement la Pitié dont on abattait

les murs lépreux ; c'est aujourd'hui Cochin et Ricord qui tombent

sous la pioche. Toutes ces bâtisses anciennes et antihygiéniques,

sont remplacées par des hôpitaux du modèle le plus

nouveau où les malades trouveront toutes les ressources de l'hygiène

moderne, tout ce qui manquait, en un mot, aux hôpitaux d'autrefois.

Les questions de prophylaxie sont, en effet, de celles dont nos aïeux

ne semblent guère s'être vivement préoccupés.

L'invasion des maladies contagieuses les trouvait généralement

désarmés ; ils n'avaient en matière de désinfection

que des connaissances très vagues, et leurs procédés,

pour empêcher la contamination étaient tout à faits

primitifs.

C'est assez dire que les lois de l'hygiène étaient fort

négligées dans leurs hôpitaux.

Mais, d'abord, en quoi consistaient les hôpitaux d'autrefois ?

L'Antiquité semble n'avoir pas connu ces institutions publiques

en faveur des malades. Chez la plupart des peuples de l'Orient on se

contentait, s'il faut en croire Hérodote, de transporter les

malades sur la place publique et de les étendre sur le sol. Les

gens qui passaient s'approchaient d'eux les interrogeaient, et ceux

qui avaient souffert des mêmes maux les conseillaient et leur

disaient comment il fallait s'y prendre pour guérir. Il n'était

pas permis, dit l'historien, de passer, auprès d'un malade, sans

s'enquérir de son mal. Vous pensez bien que cette médecine

mutuelle ne devait pas donner de merveilleux résultats.

Pas plus que la Grèce, Rome n'eut d'établissement publics

pour les malades. On trouvait seulement, chez les patriciens des valétudinaria

où l'on soignait les esclaves attachés au logis.

C'étaient là des infirmeries particulières où

n' étaient reçus que les serviteurs de la famille.

Ce n'est qu'au IVe siècle après J.-C. qu'on trouve à

Byzance les premiers hôpitaux dignes de ce nom. Julien l'Apostat

avait chargé son médecin Oribase de les construire et

de les aménager.

Ses successeurs continuèrent son oeuvre bienfaisante. Justinien

avait fait élever, sur le chemin du temple de Jérusalem

un hospice pour les pèlerins et un hôpital, dédié

à saint Jean. On vit là, pour la première fois,

une association d'hommes charitables se consacrer au service des malades.

Du Cange, dans son Histoire Byzantine, assure qu'au moment

où les Turcs s'emparèrent de Constantinople, la ville

ne comptait pas moins de trente-cinq hospices et hôpitaux.

Les sultans perpétuèrent cette tradition charitable. Mahomet

II, Bajazet fondèrent de vastes hôpitaux. Lovicerus, dans

son Histoire des Turcs, rapporte qu'ils en créèrent

même pour les animaux. En quoi ces Turcs d'autrefois étaient

plus humains que les Jeunes-Turcs d'aujourd'hui qui firent périr

de faim et de soif les chiens de Constantinople et les malheureux chevaux

qui les servirent pendant la guerre contre les Bulgares.

***

Le plus ancien hôpital élevé sur la terre de France

fut celui de Lyon. Il fut créé en 542, sous le règne

de Childebert. Une trentaine d'années plus tard fut élevé

à Paris, l'hôpital de Saint-Julien-le-Pauvre, voisin de

la vieille église qui existe encore, et où l'on recevait

indifféremment les voyageurs bien portants et les malades.

L'Hôtel-Dieu ne date que du siècle suivant. Il fut installé

en l'an 650 par saint Landri, évêque de Paris. Douze bourgeois

de Paris l'administraient sous la direction de l'évêque,

et le quart des revenus ecclésiastiques était affecté

à son entretien.

Mais jusqu'alors, sauf en quelques grandes villes, les maisons de secours

pour les malades sont rares. L'invasion des fléaux rapportés

des croisades, la lèpre, la peste, va multiplier ces asiles.

De toutes parts, au bord des grandes routes, dans les faubourgs des

villes, s'élèvent ces établissements connus sous

les noms de ladreries, maladreries, léproseries, lazarets. On

y reçoit pêle-mêle voyageurs en bonne santé

et malades. Aussi la contagion y fait-elle d'épouvantables ravages.

Au XIIe siècle, le nombre des léproseries s'élevait

en France à plus de 800. Gabriel Pouchet, dans son Histoire

des Sciences donne, pour le siècle suivant, le chiffre de

2.000. Au temps de la Renaissance, dit Renouard, dans son Histoire

de la Médecine, on ne comptait pas moins de 19.000 de ces

maisons d'isolement disséminées par toute la chrétientè.

A cette même époque, l'Hôtel-Dieu de Paris, bien

qu'agrandi à plusieurs reprises, par Louis XI et par François

1er, ne présente, au point de vue de l'hygiène, qu'une

organisation des plus défectueuses.

Jugez-en par ce passage extrait de lettres patentes à la date

du 14 mars 1515 :

« En l'infirmerie qui est de six toises de largeur seulement.

il y a six rangées de licts, chacun lict de troys pieds de largueur

ou environ, en chacun desquels il y a troys ou quatre malades qui nuisent

fort les uns aux autres, et en ladite infirmerie il y a sept ou huit

licts où se couchent vingt-cinq ou trente enffans, lesquels enffans

sont tendres et délicats à cause du gros ayr qui est en

ladite infirmerie et meurent la plupart tellement que de vingt n'en

reschappe pas ung. »

A lire cette description et à la comparer à celle que

les historiens font des hôpitaux au temps de saint Louis, il semble

qu'en ce qui concerne leur organisation, on ait fait entre l'époque

du Moyen Age et celle de la Renaissance des progrès à

rebours. C'est d'ailleurs, un phénomène qu'on constate

dans toutes les pratiques de l'hygiène : les Français

du Moyen Age furent infiniment plus propres, plus soucieux de leur santé

et de celle d'autrui que les Français de la Renaissance.

M. Louis Boutié, dans son livre sur saint Louis, décrit

le magnifique hôpital, fondé à Tonnerre, par Marguerite

de Bourgogne, belle-soeur du roi, hôpital dont la grande salle,

une des plus belles oeuvres de l'architecture du temps, existe encore.

« On y avait trouvé le moyen, dit-il, de séparer

les malades tout en les réunissant. De hautes cloisons divisaient

la grande salle en petits compartiments où chaque malade avait

sa cellule. Le vaisseau était fort élevé, l'air

circulait librement partout, et les cellules étaient dans les

meilleures conditions d'aération et de salubrité. Tout

autour de la salle, au-dessus des cellules régnait une galerie,

d'où les infirmiers pouvaient voir les malades... »

Dans son Manuel d'archéologie, M. Enlart confirme ce

souci d'hygiène qui distingue les constructeurs des maisons d'assistance

à cette époque.

« Les hôpitaux, dit-il, étaient aménagés

avec une entente si parfaite des conditions de salubrité, que

les progrès les plus récents en cette matière consistent

à restituer les dispositions universellement adoptées

du XIIIe au XVe siècle. »

Des fenêtres spacieuses s'ouvraient au-dessus des lits. L'air

était abondamment renouvelé. De grandes cheminées

chauffaient le local. Des chariots de fer, remplis de braise, étaient

promenés à travers la salle.

Les murs étaient peints à la chaux. Au XIIIe siècle,

ceux de l'Hôtel-Dieu de Paris étaient grattés une

fois par an et repeints à neuf.

***

Trois cents ans plus tard, il semble qu'on ait perdu l'habitude de ces

précautions et de ces soins. Les hôpitaux construits du

XVIe à la fin du XVIIIe siècle, le furent, en général,

sans le moindre souci d'hygiène.

Ils laissaient à désirer aussi bien au point de vue de

l'administration qu'à celui de la salubrité.

Et c'est de cette époque que date ce sentiment de répulsion

pour l'hôpital, passé depuis à l'état de

préjugé, et qui n'a pas encore disparu de l'esprit populaire.

Les hôpitaux parisiens de ce temps-là apparaissent aux

pauvres gens comme des lieux d'infection où l'on était

plus assuré de trouver la mort que la guérison. Aussi

les malades se refusaient-ils à s'y laisser transporter, et préféraient-ils

souffrir chez eux, privés de soins, plutôt que d'aller

chercher la mort dans ces caravansérails de toutes les contagions.

A l'Hôtel-Dieu, il y avait, au-dessus de l'entrée une inscription

ainsi conçue : « C'est ici la maison de Dieu et la porte

du ciel ». Les Parisiens facétieux en faisaient une interprétation

dont le sens était celui du lasciate ogni speranza de l'Enfer

du Dante ; et il faut bien dire que les innombrables décès

qui survenaient parmi les malheureux malades de cet hôpital justifiaient

amplement cette interprétation.

La réputation d'insalubrité de l'Hôte-Dieu était

telle que, lorsqu'en 1772, un incendie le dévora en partie, ce

fut dans la population une explosion de joie... « Tant mieux,

disait-on, tant mieux ! Que l'hôpital brûle. »

Marmontel, dans un mémoire publié cette même année

1772, démontrait que la mauvaise installation de l'Hôtel-Dieu

avait, depuis 1737, coûté la vie à plus de 80.000

personnes.

Quatre ans auparavant, Voltaire, dans sa lettre à M. Paulet sur

la petite vérole, avait écrit : « Vous avez dans

Paris, un Hôtel Dieu où règne une contagion éternelle,

où des malades entassés les uns sur les autres se donnent

réciproquement la peste et la mort ».

On résolut donc de profiter de l'incendie pour raser les bâtiments

de l'hôpital et pour le reconstruire hors de la ville, dans la

plaine de Grenelle. Une souscription publique fut ouverte qui, en peu

de temps, produisit deux millions de livres. Mais le ministre, Loménie

de Brienne, employa la somme à combler les trous de son budget,

et l'Hôtel-Dieu demeura debout avec toutes ses tares et toutes

ses contagions.

Quelques années plus tard, le célèbre philanthrope

anglais John Howard, poursuivant une enquête sur les oeuvres hospitalières

vint en France visiter nos hôpitaux. Il les trouva généralement

de beaucoup inférieurs à ceux de son pays. « L'Hôtel-Dieu

et l'hôpital Saint-Louis, écrivit-il, sont les deux plus

mauvais hôpitaux que j'aie jamais visités. Ils sont une

honte pour la ville de Paris ».

A la même époque, une commission de membres de l'Académie

des Sciences dans laquelle se trouvaient Tenon, Daubenton, Lavoisier,

confirmait ces critiques sévères.

Tenon dans un rapport rédigé au nom de cette commission

écrivait : « Il est évident qu' il n'est point d'hôpital

aussi mal situé, aussi resserré, aussi déraisonnablement

surchargé, aussi dangereux, qui réunisse autant de causes

d'insalubrité et de mort que l'Hôtel-Dieu. Qu'on se représente

une longue enfilade de salles contiguës où l'on rassemble

des malades de toute espèce, et où l'on entasse souvent

trois, quatre et même cinq malades dans un même lit, les

vivants à côté des moribonds et des mourants. Quelquefois

les lits sont à deux étages, et sur l'impériale

on établit une seconde couche de malades. L'air infecté

des exhalaisons de cette multitude de corps malsains portant les uns

aux autres les germes pestilentiels de leurs infirmités et le

spectacle de la douleur et de l'agonie de tous côtés offert

et reçu : voilà l'Hôtel-Dieu.

Ce même mémoire donne, par quelques chiffres, une idée

de l'effroyable encombrement qui régnait dans ce lieu d'horreur.

Une seule salle, la salle Saint-Charles-Saint-Antoine contenait quelquefois

plus de 800 malades. La population totale était illimitée.

En 1709, année de grand froid et de grande misère, elle

s'éleva jusqu'à 9.000 personnes. Les femmes en couches

étaient dans quatre salles au-dessus des blessés et des

fiévreux ; elles couchaient trois ou quatre dans chaque lit,

et, dit Tenon, lorsqu'on entrouvait les rideaux, il s'en dégageait

une buée chaude infecte qui donnait à l'atmosphère

une telle consistance qu'en la traversant on la voyait se fendre et

reculer de l'un et l'autre côté. »

Résultat : alors qu'à l'hôpital de Lyon, que l'on

considérait comme le mieux installé de France, la mortalité

était de 2 sur 24, elle était de 2 sur 9 à l'Hôtel-Dieu.

***

Ce n'était point cependant que les médecins, les hygiénistes,

les philanthropes et tous les hommes de bon sens n'eûssent de

tout temps protesté contre cet entassement des malades, et cette

promiscuité à laquelle on les condamnait en les mettant

plusieurs dans le même lit.

Déjà en 1515, François Ier à la suite d'une

visite à l'Hôtel-Dieu écrivait : « On veoit

ordinairement huit, dix et douze pauvres en ung lict, si très

pressés que c'est grand pitié de les veoir. »

Un siècle et demi plus tard, Sauval dans son Histoire des

Antiquités de la Ville de Paris, exprimait la même

critique : « On voudroit bien que les malades ne fûssent

pas tant ensemble dans un même lit à cause de l'incommodité,

n'y ayant rien de si importun que de se voir couché avec une

personne à l'agonie et qui se meurt. » Avouiez que le bon

Sauval n'était guère excessif en ses expressions, et que

le met « importun », dans l'occurrence, apparat plutôt

faible.

Au XVIIIe siècle, un philanthrope auquel on doit maints progrès

humanitaires et sociaux et dont le nom est fort injustement oublié,

Piarron de Chamousset, qui inventa la petite poste et fut le véritable

père de la mutualité, mena une vigoureuse campagne contre

ces déplorables pratiques. Il fit dans un mémoire intitulé

Exposition d'un plan proposé pour les malades de l'Hôtel-Dieu,

une peinture effroyable de ces asiles « si redoutés, disait-il

que les indigents pour lesquels ils ont été fondés

regardent comme le comble du malheur d'être obligés d'y

avoir recours. » Et pour illustrer son mémoire d'un exemple

probant, il créa dans sa maison même un hôpital où

les malades avaient chacun leur lit et un cube d'air suffisant pour

leur permettre de respirer.

Mais ni les bons exemples, ni les justes critiques ne pouvaient triompher

si vite de la routine. En 1786, on mettait encore dans un même

lit, au minimum quatre, et au maximum neuf malades ; on laissait pourrir

la paille et la laine dans les matelas ; on trouvait partout, disaient

les rapporteurs de l'Académie des Sciences, « une odeur

infecte, une humidité putride, une pullulation incroyable de

parasites de toute espèce, et jusqu'à des nichées

de rats qui élisaient domicile dans les paillasses.

Ce n'est qu'en 1799 qu'on commença d'adopter l'usage des lits

en fer, et seulement dans les premières années du XIXe

siècle qu'on renonça à la funeste habitude de coucher

plusieurs malades dans le même lit.

Mais avec quelle lenteur s'accomplirent, les autres progrès de

l'hygiène nosocomiale !...

Pour s'en faire une idée, il suffit d'avoir visité il

y a quelques années seulement certains de ces foyers de contagion

qu'étaient nos vieux hôpitaux parisiens. A la vue de ces

murs sombres, de ces salles froides et obscures, on se transportait

tout naturellement par l'imagination aux temps douloureux où

les malades étaient entassés là, sans souci de

la contagion, les mourants à côté des convalescents,

les vivants à côté des morts, et, certes, on la

comprenait, cette sainte horreur de l'hôpital qu'avaient nos ancêtres.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 27 juillet 1913