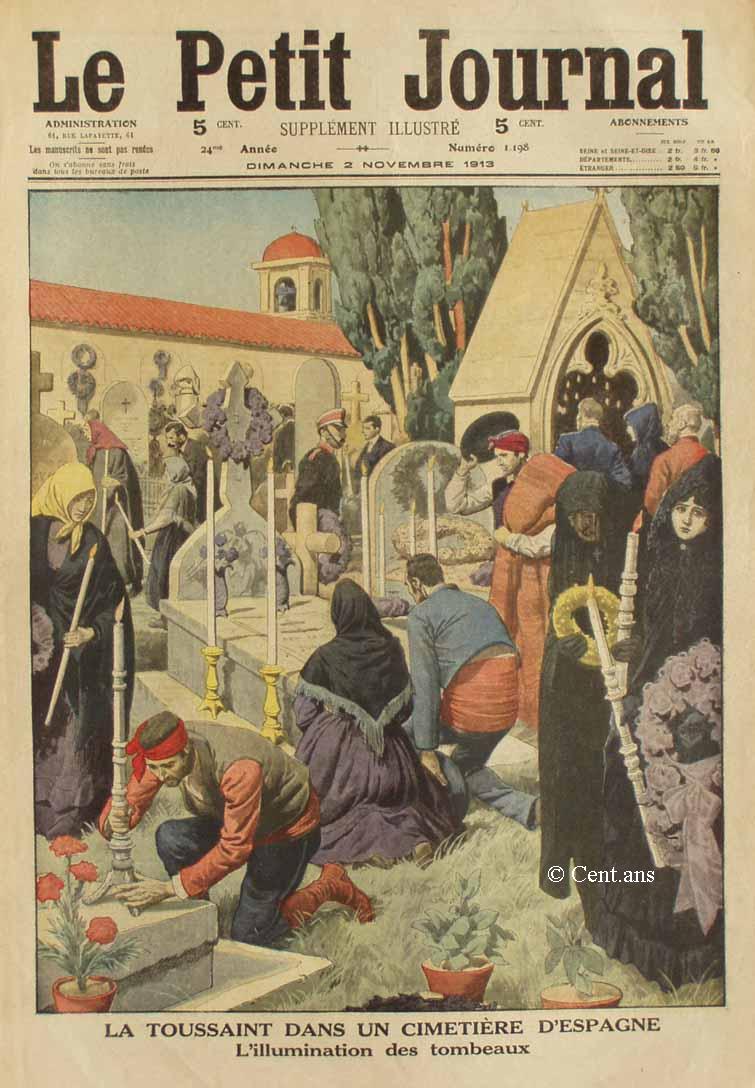

LA TOUSSAINT DANS UN CIMETIÈRE D'ESPAGNE

Illumination des tombeaux

Nous signalons, dons notre « Variété

», cette curieuse coutume qui subsiste dans les pays du Midi latin,

en Alsace et même dans certaines villes françaises du Nord,

d'allumer des flambeaux sur les tombes le soir de 1a Toussaint.

C'est en Espagne surtout que cette tradition se manifeste avec le plus

de pittoresque. Les cierges sont ornementés, sculptés,

damasquinés, ornés de fleurs en cires multicolores : bleues,

rouges, vertes, jaunes. Sur les tombes, on dépose des couronnes

faite en plumes également multicolores. Et la foule, peu recueillie,

les femmes coiffées de la mantille ou d'un élégant

voile de tulle, circule à travers les cimetières, tandis

qu'à tous les clochers les cloches se répondent joyeusement.

L'hommage aux morts, en ce pays, ne s'accompagne nullement d'un appareil

lugubre.

VARIÉTÉ

La fête des Morts dans tous les pays

Les traditions de la Toussaint. - Le respect des morts autrefois et aujourd'hui. - Cérémonies pittoresques. - Les cimetières en fête.

Voici la Toussaint.

Durant ces premiers jours de novembre, la foule se presse vers les champs

de repos. Et, par une pieuse tradition, les dernières fleurs

de l'année, les roses tardives, les chrysanthèmes vont

s'effeuiller sur les tombeaux.

Le respect, la vénération des morts furent de tous les

temps. Les anciens avaient maintes façons de célébrer

le souvenir des parents et des amis disparus.

Ils plantaient sur les tombeaux l'if, arbre de deuil en raison de son

feuillage noir, et aussi le pin et le cyprès, qui ne repoussent

plus une fois coupés et qui, pour cette raison, symbolisaient

la mort.

Sur la tombe de ceux qui avaient laissé après eux une

réputation de bonté, on plantait le frêne, parce

qu'une croyance assurait que le serpent ne pouvait vivres sous l'ombrage

de cet arbre.

Le houx, symbolisant le courage, était réservé

aux tombeaux des guerriers ; le bouleau, avec l'écorce duquel

on faisait des livres, croissait sur ceux des savants.

Le rosier, enfin, était planté à profusion sur

toutes les sépultures. C'était le parfum sur l'urne funéraire,

le symbole de la vie rendant hommage à la mort

***

Les traditions se perpétuent de peuple à peuple et d'âge

en âge. Le respect des défunts, en dépit de notre

moderne scepticisme, reste intangible ; et il n'est si humble cimetière

de France qui ne reçoive les pieuses visites de ceux qui se souviennent.

A Paris même, ces visites sont si nombreuses qu'elles ne vont

pas sans causer quelque cohue dans les cimetières. On a parfois

protesté contre ces bruyants défilés qui font ressembler

les champs de repos à des boulevards un jour de réjouissances

.

Je ne sais plus plus qui a appelé la fête de la Toussaint

« la Courtille de la douleur ».

De fait, la foule n'est pas toujours très recueillie et son attitude

témoigne souvent d'autres sentiments que ceux du souvenir et

du regret

« Il y a, disait un chroniqueur parisien, comme une sorte de satisfaction

chez les visiteurs annuels des disparus. Regardez bien: les visages

sont loin d'avoir l'expression ravagée des pietas des

Primitifs. Ils expriment la satisfaction du devoir accompli, d'un devoir

souriant, comme si le deuil, cette vois, était en fête.Fête

des fantômes. Il y a bien, entre les pierres grises, quelque femme

en deuil, courbée sous ses voiles noirs, ou quelque vieillard,

cassé, portant d'un pas alourdi, une couronne à quelque

disparu. Mais la plupart des visiteurs semblent se hâter, presser

le pas, pour revenir à la vie qui attend, qui les appelle.»

L'observation est fort exacte. Beaucoup de gens vont dans les cimetières

ce jour-là par pure habitude, et n'y vont pas avec toute la piété

qu'il faudrait. Ils remplissent ce devoir comme toutes les autres obligations

accoutumées de l'existence, un peu par habitude, un peu par snobisme,

et leur attitude s'en ressent.

Cela est si vrai que beaucoup de ceux qui vont là avec la seule

pensée d'honorer leurs morts, ont pris le parti de faire leur

visite au cimetière avant le 1er novembre, pour éviter

la cohue de la Toussaint

Cependant, si les cimetières parisiens ne reçoivent pas

ce jour-là que des visites discrètes et réellement

pieuses, il faut reconnaître que le culte des morts est pourtant,

aujourd'hui, empreint de plus de dignité et de respect qu'au

temps jadis.

Nos aïeux avaient une sainte peur de la mort. Ils la représentaient

partout sur les murs des églises et des cloîtres et lui

donnaient l'aspect le plus terrifiant. Les danses macabres, l'illustration

constamment répétée du « dict des trois morts

et des trois vifs » apparaissaient sans cesse aux yeux de humains

pour leur rappeler qu'ils n'étaient que poussière.

Et les poètes se faisaient constamment, dans leurs vers, l'écho

des menaces de la mort.

La mort fiert à dextre à senestre

N'épargne lai ne clerc ne prestre

Quand elle a filé son fil retors.

( La mort frappe à droite à gauche, n'épargne ni laïc, ni clerc, ni prêtre, quand elle a filé son fil retors...)

La mort, en champs, en bois, en prés,

En tous lieux est à chacun près....

Ainsi, nos ancêtres vivaient dans la crainte

perpétuelle de la mort. Ils la redoutaient, mais ils ne la respectaient

pas.

Ce respect de la mort est un sentiment relativement moderne et qui s'est

développé avec l'éducation. A la fin du XVIII siècle,

Sébastien Mercier, le pamphlétaire, s'indignait, dans

son Tableau de Paris, contre le peu de déférence

que les Parisiens d'alors témoignaient, . aux enterrements qu'ils

croisaient dans les rues.

Aujourd'hui, qui donc ne se découvrirait pas sur le passage d'un

cortège funèbre ?

Il faut croire qu'il n'en allait guère mieux au commencement

du XIXe siècle qu'à la fin du précédent.

M. Jules Claretie, en effet, a exhumé des vers d'une poétesse

du temps, qui n'est autre que la femme du général Dupont

- le trop célèbre capitulard de Baylen - parmi lesquels

se trouve une pièce intitulée Les Tombeaux, où

se trouvent fustigés les visiteurs irrespectueux des cimetières:

Un peuples curieux, des groupes sans pudeur

Entourant ces tombeaux touchés par la douleur

Arrachent leur verdure et la fleur inodore

Qui, dans leur abandon, les consolait encore !

Et la générale commentait ses vers par quelques réflexions

en prose :

« A l'époque où j'ai écrit cette pièce,

disait-elle, le cimetière de l'Est offrait souvent, et particulièrement

le jour de la Toussaint, le spectacle le plus scandaleux et le plus

repoussant. La fête populaire, avec son rire bruyant, ses quolibets,

ses chansons grossières, ses orgies, s'y débattait dans

tous les sens, y hurlait sur tous les tons. L'ouvrier endimanché

venait faire là son dîner sur l'herbe. Les pierres tumulaires,

les urnes encombrées de provisions, inondées de vin, protestaient

silencieusement contre cette profanation impie. Les marchands forains

se heurtaient dans les étroits sentiers qui séparent à

peine les demeures de la mort. Les fleurs sacrées étaient

cueillies, brisées, écrasées ; les couronnes jetées

au vent. Malheur à l'infortuné qui tentai cette veille

de la fête des Morts, de porter son hommage à une cendre

vénérée ! Accueilli par la dérision de la

foule, et plus seul au milieu d'elle, plus séparé cent

fois de l'objet de ses regrets que dans la solitude accoutumée

du cimetière, il s'éloignait, à la fois indigné

et navré de se voir privé du triste et dernier bonheur

de porter à l'urne chérie son tribut de fleurs et de larmes...

C'était, vous le voyez, une vraie foire parmi les tombeaux. Les

moeurs, depuis lors, ont heureusement changé. Pour une fois,

nous pouvons louanger notre époque est ne point regretter le

temps passé.

***

Rares sont les peuples qui n'ont point, parmi leurs cérémonies

traditionnelles, un jour consacré au culte des morts. Les peuples

indo-chinois peut-être sont les seuls. Mais n'allez pas en déduire

qu'ils négligent la mémoire de leurs parents disparus.

Au contraire s'ils n'ont point de jour spécial pour la célébrer;

c'est qu'en réalité il la célèbrent tous

les jours. Le culte des ancêtres est permanent chez ces peuples,

et, dans chaque maison se trouve l'autel qui leur est dédié,

autel sur lequel trône un Bouddha devant lequel, chaque jour,

sont effeuillées des fleurs et brûlent des baguettes parfumées.

Les peuples de race arabe non plus n'ont pas de jour spécial

pour fêter leurs morts ; mais eux aussi les fêtent constamment,

car ils vont beaucoup au cimetière. Il est vrai que les cimetières

musulmanes ont un aspect riant que n'ont pas chez nous les champs de

repos.

« Le cimetière, dit le capitaine Paris, devient, pour la

plupart des hommes et des femmes arabes, un lieu de réunion où

l'on cause, où l'on rit, où l'on mange. En sortant du

bain maure, les femmes s'y donnent rendez-vous pour le vendredi suivant,

afin d'y terminer un commérage. Le vendredi, dimanche musulman,

est, en effet, généralement réservé aux

femmes, qui s'y rendent en foule. C'est pour elles une sortie heureuse,

une fuite du harem où la vie domestique est pénible, une

possibilité d'intrigue. Ce jour-là, un Européen

ne peut pénétrer dans ces nécropoles où

les vieilles sépultures, abandonnées à l'herbe

qui poussa et aux morsures du temps, ne sont plus que des endroits pleins

d'ombre et de fraîcheur, où le gazouillement des oiseaux

se mêle au babillage aigu des femmes... »

Ici, le souvenir des morts n'est accompagné d'aucune tristesse

; rien de macabre, de tragique ou de fantastique ne vient s'y mêler.

Il n'en est pas de même chez les peuples du Nord qui, en général,

célèbrent la mémoire des disparus avec une ferveur

empreinte d'un sombre mysticisme.

Jugez-en plutôt par cette coutume ancienne que le peuple lithuanien

observe encore le jour de la Dziady ou fête des trépassés.

Cette cérémonie, semi-catholique , semi-païenne,

fut naguère défendue, sévèrement par le

clergé. Dès lors, les paysans la célébrèrent

la nuit dans les caves ou dans les ruines abandonnées des châteaux.

Ils y apportent avec eux le miel l'eau-de-vie, les gâteaux et

autre offrandes prescrites par le rite. L'objet de la fête des

Morts est de soulager les âmes souffrantes dans l'autre monde

; elle a lieu le second jour de la Toussaint et est présidée

par un Huslar, joueur de luth, descendant dégénéré

des anciens bardes de la Lithuanie.

C'est le Huslar qui évoque les âmes des morts et ordonna

aux parents qui assistent à la cérémonie de leur

offrir le miel et les gâteaux, ou bien de leur promettre les prières

et les messes qui peuvent les soulager selon fleur position plus ou

moins douloureuse dans le purgatoire et dans les régions vagues

et incertaines entre la terre et le ciel.

Les paroles dont le Huslar se sert pour évoquer les âmes,

les signes symboliques qui accompagnent ses paroles sont, parfois, d'une,

poésie singulière. L'âme d'un enfant mort à

l'âge de l'innocence, mais sans baptême, est évoquée

par la flamme bleuâtre et légère des tresses de

lin ; la flamme de certaines fleurs desséchées, provenant

de plantes qui ne donnent pas de fruits, a la vertu de faire accourir

les âmes des jeunes fille qui sont mortes sans avoir aimé.

L'âme d'un avare est naturellement évoquée par le

son de l'argent. La fumée noire et épaisse du goudron

fait venir les âmes damnées des seigneurs qui opprimèrent

les paysans.

Cette cérémonie est toujours entourée de mystère

et il est assez dangereux, pour un étranger de vouloir en être

témoin. Un savant allemand qui, pour étudier les moeurs

des paysans lithuaniens, parvint à se glisser dans une de ces

assemblées mystérieuses, faillit payer de la vie sa curiosité.

On ne lui fit grâce qu'à la condition qu'il jurerait de

ne jamais révéler ce qu'il avait vu et entendu.

Le grand poète polonais Adam Mickiewicz a tiré parti de

cette cérémonie poétique, et l'a prise pour sujet

d'un de ses plus beaux poèmes.

***

D'étranges croyances sur le jour de la Toussaint subsistent également

dans des contrées maritimes où l'existence s'écroule

dans un perpétuel danger.

C'est ainsi qu'en Bretagne il n'était pas, jadis, un vieux pêcheur

qui consentit à prendre la mer ce jour-là, à cause

du « coup de vent des morts ». Si unie que fût la

surface de l'Océan, les vieux matelots ne s'y trompaient pas.

Ils savaient que ce calme était fallacieux et que dans les profondeurs

des flots s'agitait la légion innombrable des trépassés

engloutis par l'Océan.

Une croyance, que l'on retrouve d'ailleurs en Danemark et jusqu'en Islande,

assurait qu'il était au fond de la mer des cimetières

gardés par les « évêques de la mer ».

Le jour de la Toussaint, ces évêques officiaient dans d'immenses

cathédrales sous-marines, où se pressaient les trépassés.

Et les cloches de ces églises sonnaient, et les vieux déclaraient

que souvent, en se penchant sur les flots, ils avaient entendu l'écho

faible et lointain de leurs carillons.

Ils disaient aussi que, la nuit de la Toussaint, les âmes des

noyés, éveillées par ces cloches qui tintaient

de toutes parts au fond de l'Océan, montaient à la surface

et s'en venaient errer sur la crête des vagues.

Et c'est pour cela que, de peur de heurter l'âme de quelqu'un

de leurs ancêtres, ils préféraient, demeurer au

logis devant une bolées de cidre et conter aux femmes et aux

enfants frissonnants toutes ces belles et sinistres histoires du temps

passé, toutes ces légendes dont le souvenir s'estompe

et s'affaiblit, d'année en année, devant l'invasion de

la science et du progrès.

***

En certains pays, enfin, la fête des morts s'accompagne de manifestations

qui sont comme un lointain écho des rites du paganisme antique.

Dans maints villages d'Italie et d'Espagne, on peut assister ce jour-là

à des solennités des plus pittoresques.

Du matin au soir, les cloches des églises et des chapelles sonnent

à toute volée et le peuple accompagne leur carillon d'une

mélopée mélancolique et monotone qui est une sorte

d'invocation naïve aux morts. Les campagnards, dans leurs plus

beaux costumes, viennent en foule vers l'église, poussant devant

eux leurs ânes ou leurs mulets chargés de sacs de blé,

d'orge et de maïs. Sur les dalles, on vide tous ces sacs et l'église

ressemble bientôt à une halle. Puis, dans la journée,

ces dons volontaires sont vendus à la criée, et le produit

est employé à payer des messes pour le repos de l'âme

des défunts.

Le soir, suivant une tradition qui remonte aux temps les plus reculés,

les cimetières s'illuminent et l'on croirait voir une multitude

de feux follets sur les tombeaux.

Détail curieux : cette coutume n'est pas absolument particulière

aux pays du Midi latin ; on la retrouve en Alsace et dans un certain

nombre de villes de notre Flandre française, où elle survit

comme un dernier vestige des amours apportées jadis par les Espagnols,

qui occupèrent cette contrée au seizième siècle.

Au surplus l'usage d'allumer des feux sur les tombes le soir de la fête

des morts se retrouve jusqu'en Extrême-Orient.

Parmi les innombrables fêtes qui se célèbrent annuellement

au Japon, celle en mémoire des morts est la plus typique peut-être

et l'une des plus gaies à coup sûr.

Ce soir-là, on allume, d'un bout à l'autre des cimetières,

des lanternes multicolores ; et, devant les tombeaux des parents, les

familles apportent des provisions et viennent banqueter et se réjouir.

Nous qui, le jour de la Toussaint, parcourons nos champs de repos dans

le silence et le recueillement, nous serions tentés de nous scandaliser

de ces moeurs bachiques et bruyantes. N'en faisons rien : soyons éclectiques

et tolérants. Chaque peuple à sa façon de célébrer

le souvenir de ses morts, et les Japonais estiment assurément

que la meilleure manière de satisfaire les mânes de leurs

ancêtres c'est de leur montrer que ceux qui restent sont heureux.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 2 novembre 1913