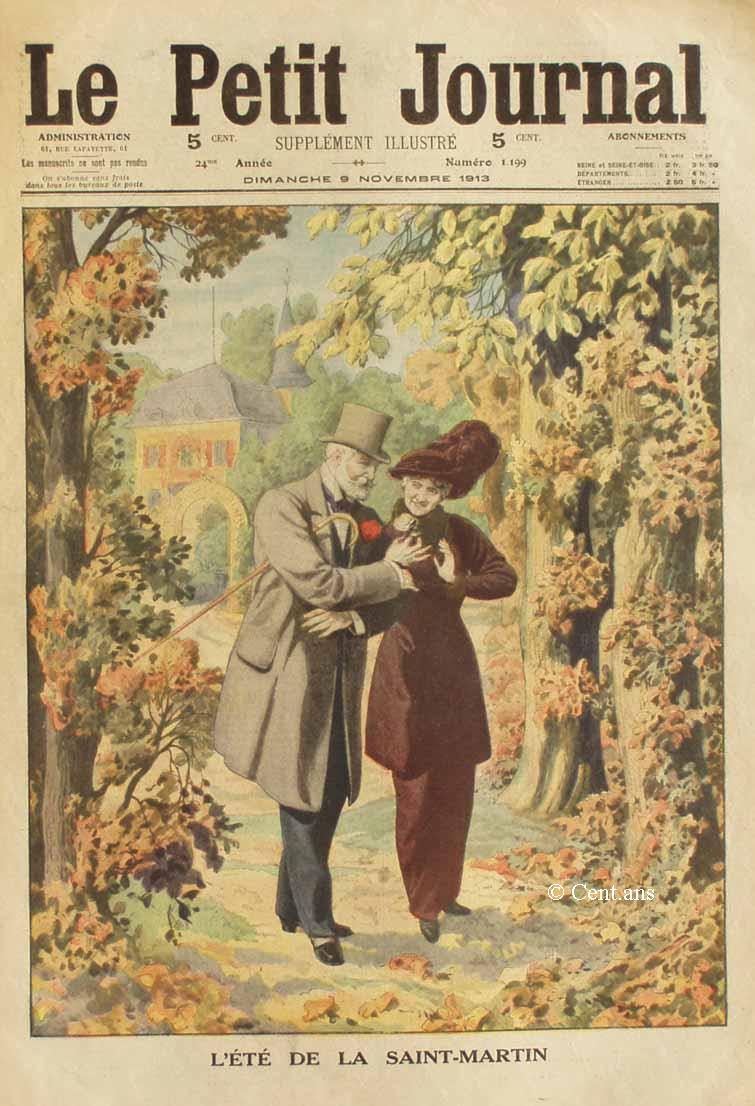

L'ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN

Tout le monde sait ce que signifie, au figuré,

cette expression : l'Été de la Saint-Martin. C'est un

renouveau de jeunesse, un regain d'ardeur chez ceux qui ont passé

l'âge des passions.

De même que la nature nous rend chaque année à la

fin de l'automne les tiédeurs du printemps, de même il

arrive parfois à ceux qui sont aux portes de la vieillesse de

s'en évader quelques instants et de retrouver d'ardeur de leurs

jeunes ans.

Mais, dans la nature comme dans l'humanité, ce n'est que feu

de paille, flamme passagère qui s'éteint rapidement.

Voilà l'été de la Saint-Martin.

A présent, vous plaît il d'en connaître la légende.

Elle est curieuse et se rattache à celle du manteau de saint

Martin, que l'imagerie religieuse a popularisée.

Il faut que vous sachiez qu'avant d'être un des plus vénérés

parmi les prélats de la Gaule, saint Martin avait été

soldat. Or, vers l'an 330, le soldat Martin était en garnison

à Amiens ; et, déjà, sa bienfaisance était

légendaire, car il ne retenait de sa solde que la somme strictement

nécessaire à son entretien et il distribuait aux pauvres

le surplus.

Un jour, donc, un jour d'hiver sombre et froid, comme il rentrait à

Amiens après une chevauchée aux environs, Martin avisa,

au portes de la ville, un mendiant à peine couvert de vêtements

en lambeaux et qui grelottait sous les âpres morsures du vent.

L'homme se lamentait et demandait l'aumône. Martin arrêta

son cheval et fouilla dans sa bourse... Mais sa bourse était

vide... Il avait tout donné.

- Je n'ai, dit-il alors au mendiant, ni or ni argent, mais ce que j'ai,

je te le donne au nom de Notre-Seigneur.

Et, ce disant, le jeune cavalier tira son épée et s'en

servit pour couper en deux son manteau dont il donna la moitié

au miséreux.

Or, à peine Martin avait-il parlé, que la Nature, dit

la légende, tressaillit, et à travers les nuées

qui, brusquement, s'étaient entr'ouvertes, resplendit le plus

magnifique soleil.

En même temps se fit entendre du Ciel une voix qui disait :

- Martin, puisque tu t'es montré miséricordieux pour le

dernier des miens, j'ai voulu, te donner un avant-goût des joies

du paradis. Il y aura dans l'autre vie un printemps perpétuel

pour ceux qui auront pris soin, de mes pauvres ici-bas.

Depuis lors, en souvenir de la libéralité de Martin, il

en en est de même à époque fixe chaque année

; et c'est là l'origine de ces quelques journées clémentes

à l'orée de l'hiver, qu'on appelle l'Été

de la Saint-Martin.

L'été de la Saint-Martin est de tous les pays ; mais,

en chaque pays il porte un nom différent : Sur le Rhin, on l'appelle

l'été de tous les saints. En Lombardie, où c'est

en général une des époques les plus agréables

de l'année, on l'appelle l'été de Sainte-Thérèse.

Dans l'Amérique méridionale, où cet été

tombe à la mi-décembre, on l'appelle l'été

indien. Les Suédois le nomment l'été de Sainte-Brigitte,

les Tchèques l'été de Saint-Wenceslas, les Flamands

l'été de Saint-Michel, les Anglais l'été

du petit Saint-Luc, les Polonais l'été de la bonne femme.

Dans les pays du Nord, le 1er novembre est généralement

beau et on le qualifie de repos de tous les saints. Les Westphaliens

disent que l'été de la Toussaint dure trois heures, trois

jours ou trois semaines

VARIÉTÉ.

Les légendes du poison

A propos d'une communication à l'Académie de médecine. - Pascal est-il mort empoisonné ? Et Marie-Louise ? - Et, l'Aiglon ? - La confession fantastique du dentiste. - Comment la médecine réfute les légendes de l'histoire.

L'Académie de Médecine s'est occupée,

ces jours derniers, du cas d'un illustre malade, qu'il ne s'agissait,

d'ailleurs pas de guérir, car il est mort depuis plus de deux

cent cinquante ans.

Ce cas n'en était pas moins intéressant, étant

données la qualité du sujet et les légendes qui,

jusqu'à nos jours, ont couru sur les causes de sa mort.

Il s'agit de Blaise Pascal, mathématicien, physicien et philosophe

fameux, dont les Pensées demeureront, à travers

les âges, l'un des trésors du génie français.

Or, depuis deux siècles et demi, il avait couru des bruits fâcheux

- fâcheux surtout pour la science d'Esculape .- sur les causes

de la mort de Pascal. On prétendait que le philosophe avait été

bel et bien tué par les médecins qui le soignèrent.

Bast ! diront les contempteurs de la médecine, bast ! les médecins,

depuis ce temps-là, en ont tué bien d'autres !

Il se peut ; mais en tout cas, il paraît scientifiquement établi

qu'ils n'ont pas tué Pascal. Et c'est du moins un crime qu'il

faut rayer de leur acte d'accusation.

C'est le docteur Cabanès qui démontra, l'autre jour, devant

l'Académie, la fausseté de la légende.

On sait que le savant historiographe de la médecine s'est fait,

de l'étude des cas célèbres d'autrefois, une sorte

de spécialité.

C'est lui qui a créé la Société médico-historique,

dont le but est d'étudier l'histoire, la littérature et

l'art dans leurs rapports avec la médecines. Ses travaux n'ont

d'autre objet que de réformer les erreurs que la légende

populaire a peu à peu glissées dans l'histoire. Les morts

mystérieuses suscitent les recherches de sa sagacité.

Celle de Pascal ne pouvait le laisser indifférent.

Or, il a constaté que Pascal, quoiqu'on en ait dit, n'a point

été victime d'un empoisonnement, causé par une

application excessive du traitement antimonial, et que si les médecins

qui le soignaient ne surent pas découvrir le véritable

siège de son mal, du moins ne l'empoisonnèrent-ils-pas,

comme on l'a prétendu faussement. Ils le traitèrent pour

un mal d'intestins, alors que la maladie était dans la tête.

Pascal est mort d'une méningite. Quoi d'étonnant qu'un

tel homme ait succombé à une affection du cerveau ?...

N'était-ce pas, de tous ses organes, celui qu'il avait le plus

surmené ?

***

On n'imagine pas combien fréquentes et tenaces ont été,

au temps jadis, les légendes d'empoisonnement.

Dès qu'un personnage célèbre mourait sans qu'on

pût exactement déterminer les causes du mal qui l'avait

emporté, tout de suite la légende du poison se formait.

Or, la science du diagnostic était alors dans l'enfance. Les

médecins, non seulement n'étaient pas souvent capables

de démêler l'origine de la maladie ; mais le malade ayant

succombé, il leur arrivait parfois de n'y voir pas plus clair,

même après l'autopsie.

On conçoit, dans ces conditions, que la légende avait

beau jeu.

Aussi que de croyances absurdes s'échafaudèrent sur des

morts qui, en fin de compte, avaient été, la plupart du

temps, fort naturelles.

Et ce n'est pas seulement à l'époque de là Renaissance

et au dix-septième siècle que la mort plus ou moins expliquée

de certains personnages historiques a fait naître ces légendes

de l'empoisonnement. Dans sa dernière oeuvre : « Légendes

et curiosités de l'Histoire », le docteur Cabanès,

rappelle, entre autres sujets curieux, que les mêmes rumeurs d'empoisonnement

se répandirent à la mort de personnages historiques plus

proches de notre temps.

C'est ainsi qu'une double légende affirma longtemps que Marin-Louise

avait succombé au poison de même que le duc de Reichstadt.

On sait qu'après la mort du comte de Neipperg, son second mari,

Marie-Louise, duchesse de Parme, en avait pris un troisième,

le comte Charles-René de Bombelles. L'ex-impéaratrice

des Français était une femme de tempérament.

Or, tandis que Neipperg s'était contenté modestement de

son rôle de prince consort, Bombelles, personnage ambitieux et

autoritaire, s'avisa de vouloir, pour de bon, jouer au duc souverain.

Ses allures despotiques firent naître autour de lui un cercle

d'inimitiés. Un complot politique s'organisa contre lui et sa

mort fut décidée.

En Italie, terre classique du poison, quel autre moyen pouvait-on employer

pour se débarrasser du tyran ? Il fut donc résolu entre

les conjurés qu'on empoisonnerait Bombelles. Mais il advint que,

par suite d'une méprise, ce fut le châpelain-aumônier

de la grande duchesse qui avala le breuvage destiné à

Bombelles, et qui mourut à sa place.

Les conspirateurs, cependant ne se découragèrent pas :

dix jours plus tard, ils recommencèrent l'expérience.

Mais ce Bombelles, décidément, avait une chance invraisemblable

: chaque fois qu'on essayait de le tuer, il se trouvait là fort

à propos quelqu'un pour boire le poison qu'on lui avait préparé.

Cette fois, ce fut Marie-Louise en personne qui avala la drogue. Et

voilà comment la grande-duchesse aurait succombe à la

place de son troisième époux.

Telle est la légende.

Vous allez voir comment le docteur Cabanès en fait justice.

Il suit jour par jour les progrès de la maladie de Marie-Louise,

depuis le 9 décembre 1847, jour où elle en éprouva

les premiers symptômes, jusqu'au 18, jour où elle rendit

l'âme.

Neuf jours de maladie : il faut avouer que voilà un poison dont

les effets eussent été singulièrement lents à

se produire.

La grande duchesse ressentit d'abord une douleur au côté

droit de la poitrine, puis vinrent des frissons. La fièvre se

déclara ensuite et ne la quitta plus. Ajoutons qu'elle était

rhumatisante et que les douleurs qu'elle ressentait continuellement

dans les bras lui faisaient répéter souvent à son

entourage : « La première maladie sérieuse que je

ferai m'emportera. »

L'ex-impératrice ne se trompait pas. Avec la fièvre, elle

eut des accès de toux, de l'oppression. Les médecins,

d'ailleurs, ne s'abusèrent pas sur son mal : ils

diagnostiquèrent une pleurésie. Et c'est, en effet, d'une

affection aiguë de voies respiratoires qu'elle mourut, «

selon toute apparence dit le docteur Cabanès d'une pleuro-pneumonie

».

Cependant l'imagination populaire a un tel besoin de mettre du mystère

et de la tragédie dans tout ce qui concerne les grands de ce

monde que longtemps à Parme et dans toute l'Italie une foule

de gens demeurèrent persuadés que la veuve de Napoléon

était morte empoisonnée.

***

Mais la légende du poison fut bien autrement tenace en ce qui

concerne la mort du fils de Marie-Louise, de celui que la France appelait

le roi de Rome, d'Autriche le duc de Reichstadt, et auquel un vers fameux

de Victor Hugo a fait donner ce nom désormais consacré

par l'histoire : l'Aiglon.

Le fils de Napoléon vivait encore et souffrait du mal qui devait

l'emporter et déjà on chuchotait que c'était au

poison qu'il était en train de succomber. Ce bruit même

avait pris tant de consistance qu'au lendemain de la mort du jeune prince

le roi de Bavière demandait à l'ambassadeur autrichien

accrédité auprès de la Confédération

germanique :

- Dites-moi, le duc de Reichstadt est-il mort de mort naturelle ?

Et comme l'ambassadeur marquait quelque surprise d'une telle question

il ajoutait :

- Comprenez-moi bien : comme il y a en France deux partis qui ont intérêt

à sa mort, je me demande si rien n'a été tenté

de ce côté contre le fils de Napoléon.

On accusa le médecin Malfatti qui avait soigné le prince

d'avoir accepté de le tuer lentement.

L'auteur anonyme d'un mémoire intitulé Révélations

sur la mort du duc de Reichstadt, écrivait en 1833 :

« Selon l'opinion vulgaire la plus accréditée parmi

la populace, on a dit que pendant toute la maladie du duc, Malfatti

avait toujours marché le poison à la main, que sciemment,

pour arriver à un but arrêté, prescrit et consenti,

il avait soumis son malade à un traitement dont il calculait

froidement l'influence homicide. Selon les prôneurs de cette hypothèse,

ce calcul régicide a duré deux ans. Pendant deux ans,

Malfatti aurait divisé les jours de son malade par l'action d'un

poison ; et toutes les vingt-quatre. heures, il aurait fait la soustraction

de un pour cent de son existence... »

Et l'auteur de ces lignes ajoutait :

« Ce serait par trop atroce et c'est d'une trop grossière

absurdité pour supporter le raisonnement ; une telle accusation

est au-dessous de toute réfutation... »

Il y eut cependant sur le prétendu empoisonnement du duc de Reichstadt

une histoire d'une absurdité plus grossière encore que

celle-là :

Cette histoire fut recueillie dans les Mémoires d'une actrice

du Théâtre Français, Mme Judith, Mémoires

publiés il y a quelques années.

Mme Judith déclarait tenir cette tragique confidence du prince

Jérôme Napoléon en personne, lequel la tenait lui-même

de la duchesse Stéphanie de Bade, cousine de Napoléon

Ier.

Or, ladite duchesse Stéphanie avait une femme de chambre qui

avait épousé un dentiste renommé en Autriche à

l'époque de la maladie et de 1a mort de l'Aiglon.

Comme la duchesse avait gardé une grande affection pour cette

femme, elle n'hésita pas à se rendre à son appel

un jour où celle-ci, vieille et gravement malade la fit supplier

de venir à son chevet pour recevoir communication d'un secret

des plus graves.

Et quand son ancienne maîtresse fut auprès d'elle, cette

femme lui dit

« Vous aurez sans doute interêt à savoir la vérité

sur la mort du duc de Reichstadt, puisqu'il était de votre famille.

La voici : C'est mon mari qui a tué le fils de l'impératrice

Marie-Louise. Il m'en a fait l'aveu.

» Il soignait les dents du jeune duc. Un jour, le prince de Metternich

l'appela et lui parla sans témoins. Il lui demanda s'il ne pouvait

pas, par plusieurs piqûres empoisonnées faites aux gencives

et espacées sur le cours d'une année au moins, tuer lentement

le fils de Napoléon 1er. La mort paraîtrait ainsi l'effet

d'une maladie de langueur. Il lui promettait, de l'enrichir pour le

récompenser. Mon mari accepta ce marché abominable et

l'exécuta. Telle est la confession que j'avais à vous

faire. Au moment de quitter la vie, j'ai voulu décharger ma conscience

d'un secret qu'elle avait horreur de révéler... »

L'étrangeté et l'invraisemblance d'une pareille histoire

échappent à toute discussion. C'est un chapitre de roman

ou une scène de mélo. Cela n'a pas besoin d'être

réfuté. Mais de tels racontars témoignent une fois

de plus combien les événements les plus naturels, quand

il s'agit des personnages de l'histoire, affolent la cervelle de certaines

gens.

Bien d'autres bruits coururent sur la mort de l'Aiglon ; bien d'autres

hypothèses furent mises en avant pour expliquer cette mort par

un acte criminel. Tout cela ne tient pas devant l'étude de la

maladies et les observations du médecin.

« On a pu suivre l'évolution du mal qui emporta le duc

de Reichstadt, dit le docteur Cabanès, à travers les bulletins

de santé si précis, si explicites de son précepteur

; on en voit la signature nette, irrécusable dans le procès

verbal de son autopsie...

Et il conclut :

« Si le duc de Reichstadt a succombé au poison, c'est au

poison tuberculeux.. »

Mais allez donc empêcher l'imagination populaire de mettre du

mystérieux et du tragique dans l'histoire !

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 9 novembre 1913