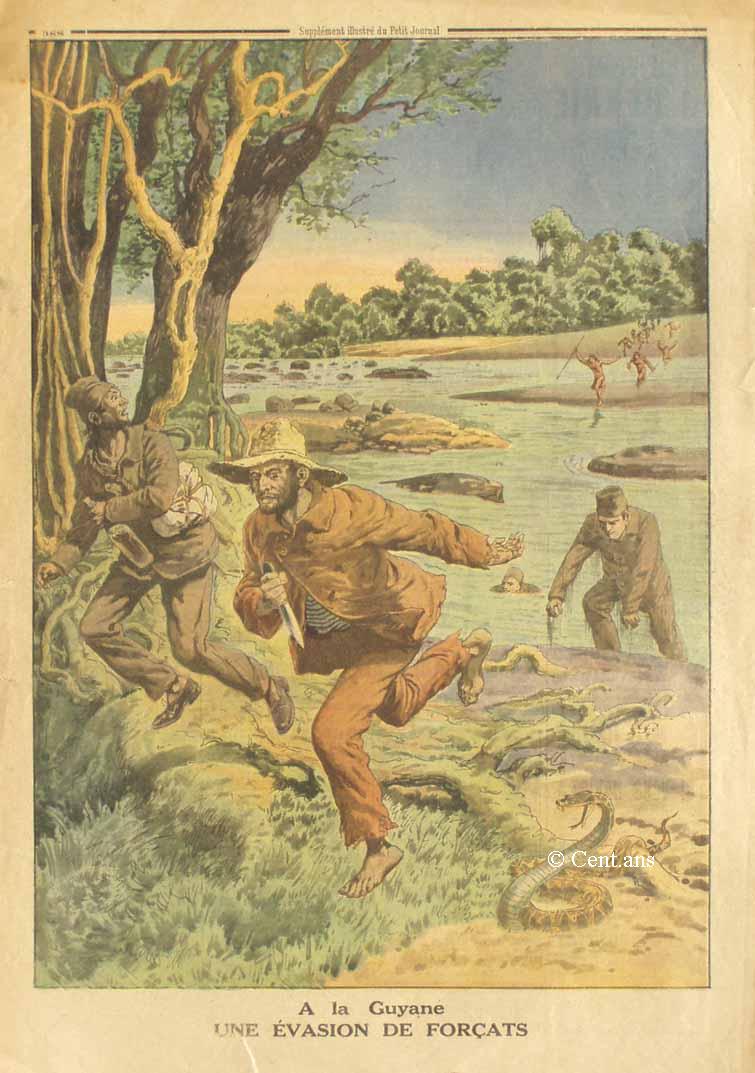

A LA GUYANE

UNE ÉVASION DE FORÇATS

Nos lecteurs trouveront dans notre « variété

» des détails curieux et tragiques et des statistiques

édifiantes sur les évasions qui se succèdent constamment

dans nos colonies pénitentiaires de la Guyane.

C'est le tableau d'une de ces évasions que notre dessinateur

a représenté ici.

Quatre forçats, détenus au bagne de Saint-Laurent du Maroni,

avaient décidé de s'enfuir. La liberté n'était-elle

pas là, tout près, dans cette Guyane hollandaise dont

les forêts profondes semblent, par delà le fleuve Maroni,

leur offrir un asile certain ? Mais il y avait le fleuve à traverser,

un fleuve aux eaux rapides que les caïmans surveillent mieux que

des gardes-chiourme.

Ils risquèrent l'aventure pourtant, et parvinrent sur l'autre

rive. Mais des Indiens Galibis, dont l'unique métier consiste

à traquer les évadés pour toucher la forte prime,

les avaient aperçus ; et alors la chasse commença. Pour

échapper, ils s'enfoncèrent dans la forêt vierge

infestée de bêtes féroces et de serpents, et ce

fut une fuite effroyable, hallucinante, à travers un enchevêtrement

de lianes dont ils désespéraient de jamais sortir.

Fuite vaine, d'ailleurs. Après quelques jours de poursuite, les

Indiens les rejoignirent ; ils étaient épuisés

et se laissèrent ligoter et ramener au bagne sans résistance

VARIÉTÉ

Les évasions du bagne

Trop de « chevaux de retour ». - Comment on s'évade

du bagne. - Par la forêt ou par la mer. -Une scène de cannibalisme.

- Le bagne aux Kerguelen.

Récemment, en réponse à

une question de M. Grodet, député de la Guyane, le ministre

des Colonies publia une statistique dont les chiffres en disent long

sur la façon dont sont surveillés les forçats dans

cette colonie pénitentiaire.

De cette statistique, il résulte que dans les trois dernières

années 1910-1912, quatre mille huit cent soixante forçats

et relégués se sont évadés de la Guyane.

Un grand nombre, il est vrai, furent repris, soit en Guyane française,

soit en Guyane anglaise ou hollandaise. Mais cependant 438 forçats

et 236 relégués parvinrent à échapper à

toutes les recherches.

Or, les statistiques enseignent que cinquante pour cent des forçats

qui ont réussi à s'enfuir restent, soit au Brésil,

soit en Argentine, soit au Vénézuéla, où

ils sont sûrs de ne pas être extradés. Les autres

parviennent à rentrer en France où ils reprennent le cours

interrompu de leurs exploits.

C'est donc, en trois ans, trois-cent-trente-sept criminels dangereux

qui se trouvent, par la réussite de leur évasion, remis

en circulation, pour le plus grand dommage des honnêtes gens.

Étonnez-vous donc, après cela, que la police, ayant mis

la main sur des bandes de malfaiteurs y découvre presque toujours

des forçats en rupture de ban.

Dernièrement, des agents aperçoivent un malandrin qui,

à l'aide d'une baguette enduite de glu, dévalisait les

boîtes postales. Ils l'arrêtent, le mènent au commissariat.

Là, l'homme refuse de dire son nom. On le conduit alors au service

anthropométrique où l'on s'aperçoit que le voleur

n'est autre qu'un évadé de la Guyane.

Plus récemment encore, des inspecteurs de la police judiciaire

arrêtaient un autre « cheval de retour », condamné

en 1901 à six ans de travaux forcés et évadé

de la Guyane depuis 1904.

Il ne se passe plus guère de semaine sans qu'un incident du même

genre appelle l'attention sur ces évasions trop nombreuses et

les dangers qui en résultent.

Ne se décidera-t-on pas à aviser pour remédier

à un état de choses si funeste à la sécurité

publique ?

C'est donc chaque année, en moyenne, le sixième, et même

le cinquième de l'effectif du bagne qui prend la poudre d'escampette.

Cette proportion d'évadés est énorme. Elle démontre

combien la surveillance est insuffisante. Et que serait-ce, si les conditions

naturelles du pays n'opposaient pas aux bagnards qui se sauvent des

difficultés presque insurmontables ?... A coup sûr, il

ne resterait plus au bagne que les surveillants et quelques forçats,

criminels illustres dont le procès a fait sensation et qui, en

raison de leur célébrité, échappent au traitement

commun et se voient traiter par l'administration avec tous les égards

dus à leur notoriété. Ceux-là sont heureux

au bagne ; on leur donne d'agréables sinécures ; ils y

jouissent d'une bonne existence de farniente. Vous pensez bien qu'ils

se garderaient de risquer tous les périls d'une évasion,

pour mener, en somme, même dans le cas d'une réussite problématique,

une vie infiniment moins agréable que celle qu'on leur a faite

à la Guyane.

Il résulte, de ce fait, que les bagnards qui s'évadent

sont toujours les criminels obscurs. Ceux-ci subissent toutes les rigueurs

des règlements pénitentiaires. Aussi n'hésitent-ils

pas à s'enfuir quand l'occasion se présente. Et les difficultés

de l'entreprise ne les arrêtent pas.

Il y a pour fuir du bagne deux routes : la route de terre, qui conduit

à la Guyane hollandaise, et la route de mer.

Par la première, on risque d'être poursuivi et arrêté

par les Indiens Galibis qui font bonne garde afin de toucher la prime

de 50 francs accordée à quiconque ramène un forçat

évadé ; on risque encore, dans la forêt vierge,

d'être mangé par les fauves, les serpents ou les fourmis

rouges.

Par la seconde on ne court qu'un risque, mais il est d'importance. Un

gouverneur disait que le bagne était mieux surveillé par

les requins que par tous les gardes-chiourme du monde. Les côtes

de la Guyane sont infestées, en effet, de ces immenses squales

à la quintuple mâchoire qu'on appelle les « grands

pèlerins ».

Malheur au bagnard qui s'évade sur un trop frêle esquif

! Immédiatement, ces hôtes terribles de la mer lui font

cortège. Qu'une vague un peu forte retourne le bateau, c'est

la ruée sur la chair fraîche : en un instant le bagnard,

déchiqueté, a disparu dans les estomacs de ces monstres.

Vous voyez que, de quelque côté qu'on s'évade du

bagne, les périls sont à considérer, Cela n'empêche

pas que, tous les mois, en moyenne, cinquante à soixante forçats

tentent la périlleuse aventure.

Que de récits effroyables ont été faits par ces

hommes, des souffrances qu'ils ont subies !... Que de péripéties

extraordinaires qu'aucun romancier n'eût osé inventer.

Il y a quelques mois, une barque portant trois forçats évadés

venait s'échouer à l'embouchure du Maroni. Les trois hommes

furent ramenés au bagne, et là ils contèrent leur

épouvantable odyssée.

Le 6 janvier 1913, quatre forçats : Bachereau, Mouillard, Fossey

et Macheval s'étaient enfuis du pénitencier et avaient

gagné la forêt vierge. Ils avaient, pour toutes armes,

quelques sabres d'abatis, pour toutes provisions, quelques boîtes

de conserves. Fossey, qui les dirigeait, avait affirmé que le

voyage ne serait pas long, qu'en quelques jours on gagnerait la rivière

Mana. Là, on serait sauvé.

Mais, après six jours de marche, Fossey avoua qu'il s'était

trompé de route et qu'il ne savait plus où on était.

Les quatre hommes étaient perdus dans l'océan des lianes.

Ils marchèrent encore trois jours, au hasard, Les vivres étaient

épuisés ; ils mouraient de faim, étaient réduits

à mâcher des racines.

Harassés, ils résolurent de faire halte. Avec des branchages

ils construisirent une hutte. L'un d'eux, Macheval, malade, à

bout de forces, s'évanouit. Pendant ce temps, les trois autres

tenaient conseil. ... Et quel conseil !... La faim est une terrible

conseillère. Il s'agissait de manger, sinon, tous quatre étaient

menacés de laisser leurs os dans la forêt inextricable.

Or, cet homme évanoui, malade, allait mourir infailliblement.

Pourquoi ne le sacrifierait-on pas pour le salut commun ?...

Fossey empoigna un sabre d'abatis et frappa Macheval. Mouillard frappa

également. L'homme, éveillé par la douleur, comprit.

Il eut la force de se dresser, de s'enfuir. Les autres se mirent à

la poursuite du gibier qui s'échappait, le rejoignirent, l'achevèrent.

Le soir, repus, ils s'endormaient dans leur cabane ; et le lendemain,

après avoir, suivant l'expression de l'un d'eux, « choisi

les meilleurs morceaux » sur le corps de leur camarade, ils se

remirent en route.

Deux jours encore ils cheminèrent, vivant de chair humaine. Enfin,

ils arrivèrent à la rivière Mana, s'embarquèrent

dans une pirogue et allèrent échouer à l'embouchure

du Maroni, où on les reprit.

***

Voilà le pitoyable sort qui attend la plupart des évadés

: ils périssent dans l'aventure ou ils se font reprendre, soit

en Guyane, soit en Europe s'ils ont réussi à passer la

mer.

Et pourtant l'exemple de ceux qui ont échoué n'empêche

pas les autres de risquer l'évasion ; et l'horreur des tortures

subies par les évadés d'hier ne retient pas ceux qui ont

l'intention de s'évader demain.

C'est que le désir de la liberté, la nostalgie du pays

et aussi de la famille les poussent irrésistiblement à

tenter l'épreuve. On en vit qui, ayant réussi, revenus

en France, se trouvaient tellement désemparés qu'ils s'en

allaient se constituer prisonniers.

Il y a deux ans, un forçat du nom de Rechane, condamné

en 1904 par la cour criminelle de Constantine, parvint ainsi à

s'évader du bagne, au prix des plus terribles dangers, et à

regagner la France. Grâce à quelque argent qu'il avait

économisé en s'engageant comme mousse à bord d'un

bateau anglais, il put payer son passage de Marseille à Constantine.

Arrivé là, il courut embrasser sa vieille mère,

qui habitait toujours la ville, après quoi il s'en fut chez le

commissaire de police et se livra.

Interrogé sur les motifs qui le déterminaient à

se constituer prisonnier après avoir fait tant d'efforts et traversé

tant d'épreuves pour reconquérir la liberté, voici

ce qu'il répondit :

« Je ne me suis pas évadé avec l'intention de me

soustraire à la peine que je reconnais avoir méritée

; mais il y a cinq ans que j'ai quitté ma pauvre mère,

il y a cinq ans que je ne l'ai vue ni embrassée. Savez-vous ce

que c'est qu'être privé de ce bonheur pendant cinq ans

? Embrasser ma mère était ma hantise; voilà pourquoi

j'aurais tout bravé. Aucune autre raison ne me pousse plus à

ne pas continuer ma peine, et c'est pourquoi je viens me constituer

prisonnier.

Cette histoire est celle de bien d'autres « chevaux de retour

».

En 1911, cinq relégués s'échappaient du bagne de

Saint-Laurent-du-Maroni. Ils avaient réussi, sans éveiller

l'attention des gardiens, à construire un radeau sur lequel ils

prirent de large. Ayant abordé sur l'autre rive du fleuve, ils

pénétrèrent dans la forêt vierge. L'un d'eux

mourut ; deux autres se perdirent. Les deux qui restaient parvinrent

à s'embarquer sur un navire qui les amena en Espagne. Que n'y

demeurèrent-ils !... L'un d'eux nommé Champeaux, ne pensait

qu'à revoir ses parents qui habitaient un village des Hautes-Pyrénées.

Il y vint ; et les ayant embrassés, il se fit prendre et fut

renvoyé au baigne.

Un autre, encore nommé Barthélémy se livra pour

les mêmes raisons.

Il avait réussi à fuir du bagne et à gagner le

Vénézuéla. Là, il se réfugia à

bord d'un vapeur portugais et se cacha à fond de cale. C'est

en pleine mer seulement qu'il se montra. Débarqué à

Lisbonne, il partit pour Bordeaux. Dès ce moment, il ne pensa

plus qu'à revoir sa vieille mère et ses soeurs qu'il avait

laissées, quelques années auparavant, dans un modeste

logement du quai de Valmy. Il se mit en route et, mendiant et travaillant

dans les fermes, il arriva, d'étapes en étapes, à

Paris et courut quai de Valmy. Sa famille avait disparu. sans laisser

d'adresse.

Alors, désemparé, ne sachant que faire, il entra dans

le premier commissariat qu'il rencontra sur sa route et dit:

- Arrêtez moi, je suis un forçat en rupture de ban.!

***

Comment remédier, à ces évasions si fréquentes

et dont les résultats sont si dangereux pour la sécurité

publique ?

L'avis des spécialistes en matière pénitentiaire

est à peu près unanime : Il faut supprimer les bagnes

de la Guyane et les transporter en d'autres possessions lointaines où

les bagnards ne trouveront plus les mêmes chances d'évasion

et perdront, par conséquent, toute tentation de risquer l'aventure.

On a, depuis longtemps, proposé le choix es îles Kerguelen,

qui appartiennent à la France, et dont la France ne tire aucun

parti.

Les îles Kerguelen sont, dans de Sud de l'Océan Pacifique,

un groupe d'îles isolées de toutes parts et à égale

distance de la pointe du continent sud-africain et de l'Australie. Toute

tentative d'évasion serait rendue impossible par cet isolement

même ; et rien ne serait plus facile que d'y garder les forçats.

La principale des Kerguelen a été nommée, par Cook,

île de la Désolation. Elle a une superficie de 3.500 kilomètres

carrés et 1.000 kilomètres de côtes avec de bonnes

baies abritées en eau profonde. Le sol renferme des gisements

de minerai et. de houille qui seraient très exploitables. Le

climat, froid, y est sain et concourrait certainement au relèvement

moral des forçats qui, en Guyane, sont plutôt poussés

à la paresse par la température humide et chaude du pays.

Le projet d'un bagne à Kerguelen n'est, d'ailleurs, pas nouveau.

Depuis la découverte de ces îles en 1779 l'idée

d'en faire un lieu de relégation fut maintes fois émise.

Mais on sait avec quelle pitoyable lenteur s'accomplissent chez nous

les réformes les plus utiles, dès qu'elles dépendent

de la volonté administrative.

Et sans doute des années, des siècles peut-être

passeront-ils, et des milliers de forçats s'évaderont-ils

encore, avant qu'on se décide à transporter le bagne aux

Kerguelen et à garantir définitivement la métropole

contre la remise en circulation possible de tous ces « chevaux

de retour ».

ERNEST LAUT.

Le Petit Journal illustré du 30 novembre 1913