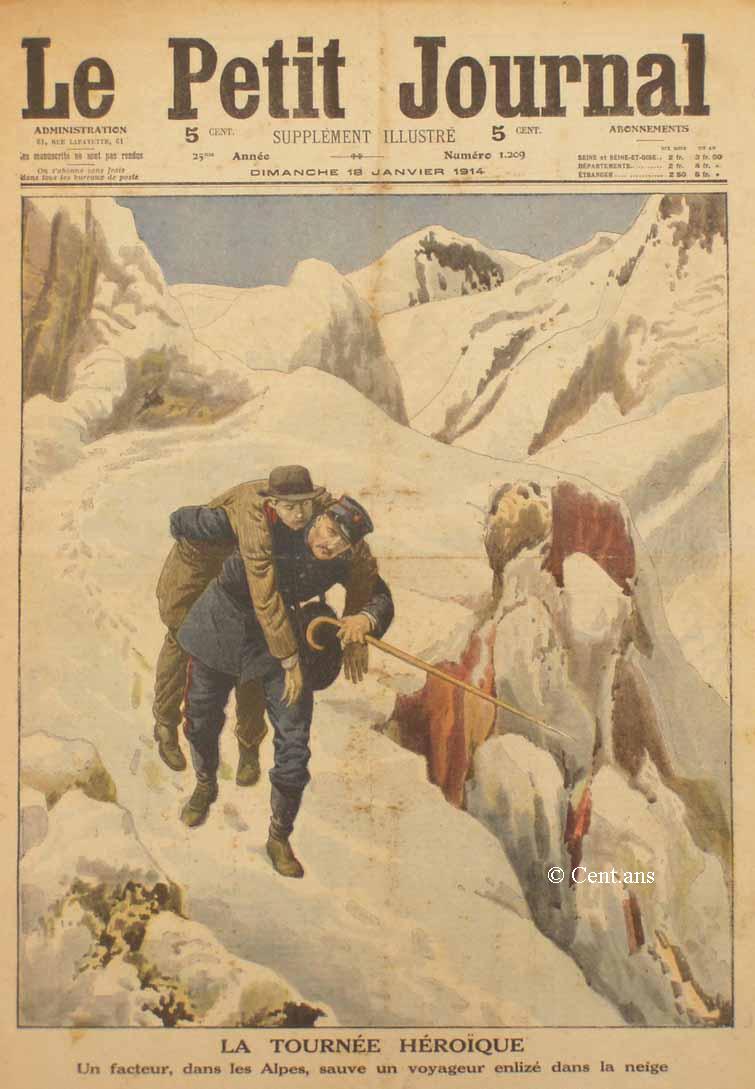

LA TOURNÉE HÉROÏQUE

Un facteur, dans les Alpes, sauve un voyageur

enlizé dans la neige.

La tournée héroïque, c'est celle qu'accomplissent

courageusement, à cette époque si fertile en accidents

et en dangers, les facteurs des postes en nos régions montagneuses.

Ces jours derniers, l'un d'eux, au Petit Saint-Bernard eut l'occasion

de sauver un homme au cours de sa tournée.

Un voyageur, venant de Héricourt ( Haute-Saône). et se

rendant en Italie par le Petit-Saint-Bernard, s'était enlizé

dans la neige où il serait inévitablement mort si le facteur

qui fait le service de l'hospice n'avait aperçu sa tête

qui émergeait encore. Le malheureux voyageur était évanoui.

Le facteur le retira du trou de neige où il était tombé

et le transporta sur son dos à quelque distance de là,

en un endroit plus sûr. Il le frotta énergiquement avec

de la neige et parvint à le ranimer. Puis ! alla chercher du

secours et bientôt le voyageur put être, transporté

à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice.

VARIÉTÉ

LE RUBAN ROUGE

Le mois des décorations. - Pourquoi Bonaparte créa la Légion d'honneur. - Grands chanceliers.- Les villes décorées. -- Une contrefaçon. - Pour ceux qui veulent faire croire qu'ils l'ont.

Janvier est, pour quelques-uns, le mois des

espérances satisfaites, mais, pour combien d'autres le mois des

cruelles désillusions ! Car janvier est le mois des décorations.

Chaque année, à cette époque, la manne des rubans

de diverses couleurs se répand sur les citoyens qui ont bien

mérité de la République. Mais, bien que, d'année

en année, le nombre des élus aille sans cesse croissant,

celui des solliciteurs augmente, lui aussi, et dans des proportions

telles qu'en dépit des largesses que nos gouvernements font du

ruban, il est à peine possible de satisfaire un sixième

des postulants.

Ne dit-on pas qu'il y a cette année plus de 30.000 demandes de

palmes ?... Admettez qu'on distribue six mille rubans et rosettes l'Académie.

Voilà, 24.000 Français et Françaises qui porteront

au coeur le deuil de leurs ambitions déçues.

Chose curieuse, cette fièvre de distinctions honorifiques est

en France d'origine toute moderne. Sous l'ancien régime, la noblesse

seule recherchait les titres Et les rubans ; la bourgeoisie et plus

encore le peuple restaient insensibles à ces satisfactions de

la vanité.

Mais cet orgueil dormait au fond de l'âme française ; et

Bonaparte, avec sa connaissance profonde des hommes et le sens merveilleux

qu'il avait des moyens de les gouverner, l'y avait clairement discerné.

Aussi n'hésita t-il pas, dès qu'il sentit sa puissance

fortement établie, à exploiter ce généreux

orgueil en instaurant un nouvel ordre de chevalerie, qu'il appela la

Légion l'honneur.

***

Sous la Révolution, le Directoire et le Consulat, les «

guerriers qui avaient rendu des services éclatants en combattant

pour la République » recevaient en récompense des

armes d'honneur. On leur distribuait fusils, sabres, mousquetons, carabines,

grenades, haches d'abordage, haches de sapeurs, trompettes et baguettes

de tambours.

Mais du jour où ces militaires rentraient dans l'élément

civil, aucune marque apparente ne leur permettait de rappeler l'honneur

qu'ils avaient reçu dans le service, car ses distinctions n'allaient

pas sans l'uniforme, et le soldat retiré dans ses foyers en perdait

du même coup le bénéfice extérieur.

Bonaparte exposait à ce propos un argument personnel.

« Le Français, disait-il, aime la gloire, mais veut être

remarqué. »

Et il contait : « A Rivoli, je fus en péril a par suite

de l'effroi d'un cheval qui s'était jeté dans les rangs.

Un cavalier, qui me rendit là grand .service, fut sérieusement

blessé. Je lui demandai ce qu'il souhaitait :

» - Tu ne vas pas m'offrir de l'argent, répondit-il, j'ai

déjà un sabre d'honneur. Alors tu n'as rien à me

donner. Demain, on m'aura oublié. »

» En effet, ajouta Napoléon, je ne pus rien faire. Il faut

qu'on puisse récompenser ceux qui le méritent, mais il

faut que ,cette récompense soit visible et connue de tous,

à tout instant et partout. Un insigne n'est-il pas plus

facile à montrer que toutes A les armes d'honneur ? »

En outre, les artistes, les savants, les hommes qui, dans l'industrie,

le commerce ou l'administration, avaient rendu des services au pays,

se plaignaient justement de ne pas avoir leur part dans ces manifestations

de la reconnaissance nationale.

C'est pour remédier à ce double inconvénient qu'en

1802, Bonaparte, alors premier consul de la République, conçut

l'idée de créer un ordre destiné à récompenser

également le courage militaire et le mérite civil.

Le 4 mai 1802 il vint en personne défendre son projet au Conseil

d'État.

Mathieu Dumas, tout en approuvant l'institution, voulait qu'elle fût

réservée exclusivement aux militaires. Bonaparte lui répondit

:

« Nous sommes trente millions d'hommes réunis par les lumières,

la propriété, le commerce ; trois ou quatre cent mille

militaires ne sont rien auprès de cette masse. Les soldats eux-mêmes

ne sont que les enfants des citoyens. L'Armée, c'est la Nation.

Si l'on distinguait les hommes en militaires et en civils, on établirait

deux ordres, tandis qu'il n'y a qu'une nation... »

D'autres, comme Berlier, estimaient que les croix et les rubans n'étaient

que des hochets bons pour la monarchie.

Le premier consul leur répliqua avec vivacité :

.«.. Je défie qu'on me montre une République ancienne

ou moderne dans laquelle il n'y a pas eu de distinctions. On appelle

cela des hochets ; eh bien ! c'est avec des hochets qu'on mène

les hommes !... »

Cette déclaration, dénuée d'artifice, triompha

des oppositions. Finalement, le projet de loi, adopté par le

Conseil d'État, fut voté par le Tribunat par 50 voix contre

38 et par le Corps législatif à la faible majorité

de 166 voix contre 110.

L'ordre était organisé en seize. cohortes, comprenant

chacune sept grands officiers, vingt commandants, trente officiers et

trois cent cinquante légionnaires, ce qui faisait un total de

6.512 membres

A ces quatre classes, un décret de janvier 1805 en ajouta une

cinquième. Ce fut le plus haut degré dans la hiérarchie

de la Légion d'honneur, celui de grand-aigle, qui, depuis,

a pris le nom de grand cordon ou grand'croix.

La forme choisie pour la décoration fut celle d'une étoile

à cinq branches, avec, au centre, sur l'avers, l'effigie de Napoléon

ler entourée d'une couronne de chêne et de laurier ; et

au revers un aigle tenant la foudre et la légende : Honneur

et Patrie.

C'est dans la chapelle de d'Hôtel des Invalides, ou plutôt,

comme on l'appelait alors, dans le « Temple de Mars », qu'eut

lieu, le 15 juillet 1804, la première distribution solennelle

des croix de la Légion d'honneur. Napoléon voulut que

cette cérémonie fut entourée du plus grand éclat.

Après un éloquent discours du grand-chancelier le comte

de Lacépède, on fit l'appel des grands dignitaires, qui

s'approchèrent successivement du trône de Napoléon

pour prêter le serment individuel prescrit par les statuts. Puis,

l'empereur se couvrit et, s'adressant aux commandants, officiers et

légionnaires, prononça, d'une voix forte la formule du

serment.

Tous les membres de la Légion, debout, la main levée,

répondirent : « Je le jure ».

Après la messe, les décorations furent déposées

au pied du trône dans des bassins d'or, et l'empereur les remit

à leurs titulaires.

Cette phase de la solennité inspira au peintre Debret le célèbre

tableau qui figure aujourd'hui au musée de Versailles.

Une tradition veut que le premier décoré ait été

un vétéran du nom de Coignet ; une autre assure, au contraire,

qu'au début de la fête l'empereur aurait appelé

à lui le vénérable cardinal Caprara, représentant

du Pape à Paris, et que, détachant de son cou le cordon

rouge, il l'aurait tendu eau prélat, qui fut, de ce fait, le

premier membre de la Légion d'honneur.

Quelques vieux officiers républicains, ceux que Bonaparte appelait

les mauvaises têtes, ne répondirent pas à l'appel

de leur nom. Mais l'immense majorité de l'armée et de

la nation accueillit avec joie la création de la Légion

d'honneur.

Un mois plus tard, le 16 août, cette fête devait se renouveler

au camp d'Ambleteuse, près de Boulogne-sur-Mer, où se

trouvait réunie une armée de 70.000 hommes, destinée

à la descente en Angleterre.

Du haut de son trône, qui était, dit-on, le fauteuil de

Dagobert et qui dominait un vaste hémicycle occupé par

ses troupes, l'empereur découvrait toute l'armée, les

batteries de côte, l'entrée du port et une partie de la

rade.

Les militaires, désignés vinrent successivement recevoir

des mains de Napoléon les croix qui leur étaient destinées.

L'empereur prenait ces décorations non plus dans les bassins

d'or comme le mois précédent, aux Invalides, mais dans

les casques et les cuirasses de Bayard et de Duguesclin.

Pendant la cérémonie, des vaisseaux ennemis s'étant

imprudemment approchés de la côte, furent canonnés

par les bâtiments de la flottille française.

Et devant une foule de plus de cent-mille personnes accourue de tous

les points de la région septentrionale, la cérémonie

se déroula, imposante et solennelle, au milieu des clameurs d'enthousiasme

que ponctuait la grande voix du canon.

***

Du début à la fin de l'Empire, il fut fait 48.000 nominations

dans la Légion d'honneur, dont 1.400 seulement dans l'élément

civil.

La Restauration maintint la Légion d'honneur, mais elle remplaça

l'effigie de son fondateur par celle de Henri IV. Elle fit même

de cette distinction un usage immodéré et, dans ses deux

premières années, ne distribua pas moins de 10.000 croix.

Sous Louis-Philippe on commença à se plaindre de la facilité

avec laquelle on décorait les gens, particulièrement les

fonctionnaires. On critiquait vivement les titres acquis « en

se chauffant dans un bureau » ; et le baron Mounier résumait

ainsi l'opinion générale

« La valeur de la décoration s'est affaiblie ; ceux qui

la distribuent comme ceux qui l'obtiennent ont cessé d'y attacher

le même prix et, si elle a continué d'être sollicitée

avec ardeur, elle a été donnée avec légèreté

et reçue avec tiédeur. »

A cette époque, l'effectif constaté était de 96

grands-croix, 216 grands officiers, 825 commandeurs, 4.061 officiers...

et un nombre considérable de chevaliers.

Comme remède, la Chambre des députés vota en 1840

la limitation, en décidant que dorénavant il ne serait

plus permis de s'écarter des chiffres fixés que pour faits

de guerre.

Le second empire rétablit sur la décoration l'effigie

de Napoléon 1er.

Enfin, le 20 octobre 1870, le gouvernement de la Défense Nationale

décréta que la couronne impériale qui surmontait

la décoration serait remplacée par une couronne de chêne

et de laurier et que l'effigie de la République, avec l'exergue

: République Française, 1870, serait substituée

à celle de Napoléon Ier ; et au revers, à la place

de l'aigle, deux drapeaux tricolores en sautoir avec la devise : Honneur

et Patrie.

Voici, depuis la création de l'Ordre, les noms des grands chanceliers

de la Légion d'honneur :

Comte de Lacépède (21 août 1803) ; baron de Pradi,

archevêque de Malines, nommé commissaire pour remplir les

fonctions de grand chancelier (6 avril 1814) ; lieutenant général

comte de Bruges (13 février 1815) ; comte de Lacépède,

rétabli dans ses fonctions (1er avril 1815) ; maréchal

Macdonald, duc de Tarente (9 juillet 1815) ; maréchal Mortier,

duc de Trévise (11 septembre 1831) , maréchal comte Gérard

(4 février 1836) maréchal Oudinot, duc de Reggio (17 mai

1839) ; à nouveau maréchal comte Gérard (21 octobre

1842) ; général Subervie (19 mars 1848) ; maréchal

Molitor (23 décembre 1848) ; général Exelmans (15

août 1849) général comte d'Ornano (13 août

1852) général Lebrun, duc de Plaisance (26 mars 1853)

; maréchal Pélissier, duc de Malakoff (25 juillet 1859)

; amiral Hamelin (24 novembre 1860) ; général comice de

Flahault (27 janvier 1864) ; général Vinoy (6 avril 1871)

; général Faidherbe (28 février 1880) ; général

Février (10 octobre 1889) ; général Davoust, duc

d'Auerstaedt (5 décembre 1895) ; général Florentin

(23 septembre 1901).

***

L'organisation créée en 1804 par le Premier consul ne

visait que les individus. Bonaparte ne prévoyait pas alors la

possibilité de décorer également les cités

de France pour quelque action d'éclat ou pour quelque service

rendu au pays.

Ce sont les glorieuses résistances de certaines d'entre elles

au cours de la douloureuse campagne de France, en 1814, qui lui en donnèrent

l'idée.

Les premières villes décorées furent Chalon-sur-Saône,

Saint-Jean-de-Losne et Tournus. L'empereur avait manifesté l'intention

de donner aussi l'étoile des Braves à Roanne, mais les

événements de 1815 ne lui en laissèrent pas le

temps ; et c'est Napoléon III qui signa le décret quarante

ans plus tard.

A la suite des événements de 1870, des décrets

signés du maréchal de Mac-Mahon, des présidents

Grévy, Carnot et Félix Faure, accordèrent la Légion

d'honneur aux villes de Châteaudun, Belfort, Rambervillers, Saint-Quentin

et Dijon.

En octobre 1900, des décrets du président Loubet décorèrent

également Paris et Bazeilles, en récompense de leur conduite

au cours de l'année terrible.

En outre, le ministre de la Guerre proposa de donner la croix de la

Légion d'honneur à trois villes honorées jadis

d'un décret de la Convention, déclarant qu'elles avaient

bien mérité de la Patrie : Lille, Valenciennes et Landrecies

; et ces trois cités septentrionales reçurent l'étoile

des braves pour leurs glorieuses résistances de 1792 et 1793,

c'est-à-dire- particularité curieuse- pour des faits qui

s'étaient passés avant la création de la Légion

d'honneur.

Enfin, plus récemment, Saint-Dizier, Saint-Cloud et Péronne

reçurent la même distinction.

La France compte donc aujourd'hui dix sept villes autorisées

à faire figurer dans leurs armes l'étoile de la Légion

d'honneur.

***

Entre autres détails anecdotiques sur l'histoire de la Légion

d'honneur, en voici un qui, je crois, est peu connu. Il s'agit d'une

contrefaçon de la Légion d'honneur - - une contrefaçon

exotique.

En 1849, à Haïti, le président Soulouque, à

l'occasion de sa proclamation comme empereur sous le nom de Faustin

1er, créa un ordre de la Légion d'honneur absolument calqué

sur le nôtre.

Inutile d'ajouter que cette pâle copie de la grande institution

de Bonaparte n'eut qu'une existence éphémère. Elle

vécut ce que vivent en ce pays lointain les généraux

et les présidents de république.

***

Nous avons aujourd'hui soixante et quelques mille membres de la Légion

d'honneur, et malgré ce nombre considérable qui scandaliserait

l'ombre de Bonaparte, combien de citoyens français souhaitent

ce ruban rouge qu'ils n'auront peut-être jamais.

Le désir de tout Français est d'avoir la Légion

d'honneur et, s'il ne l'a pas, de faire croire qu'il l'a.

Passons donc en revue les ordres étrangers qui peuvent, à

défaut de notre ordre national donner cette satisfaction aux

amateurs de ruban.

Il y a la Toison d'Or, qui est rouge, entièrement rouge, mais

c'est un ordre réservé aux grands personnages et beaucoup

plus difficile à obtenir que la Légion d'honneur. Non

moins rares, des cordons de Saint-Alexandre-Newski et de l'ordre du

Bain d'Angleterre, lequel est rouge giroflée.

Restent la croix du Mérite d'Autriche, rouge foncé, et

celle de Léopold de Belgique, rouge ponceau, la croix de François-Joseph,

le Faucon Blanc de Saxe, Alexandre de Bulgarie.

Enfin, il y avait le Christ de Portugal, la providence des amateurs

de ruban rouge. Mais le Christ n'est plus : la République portugaise

a supprimé les décorations.

Les jeunes républiques suppriment toujours les décorations.

Mais les amateurs de ruban rouge n'ont que patience à prendre

le Christ ressuscitera quelque jour. Les Républiques, en vieillissant,

rétablissent toujours les hochets de la vanité.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 18 janvier 1914