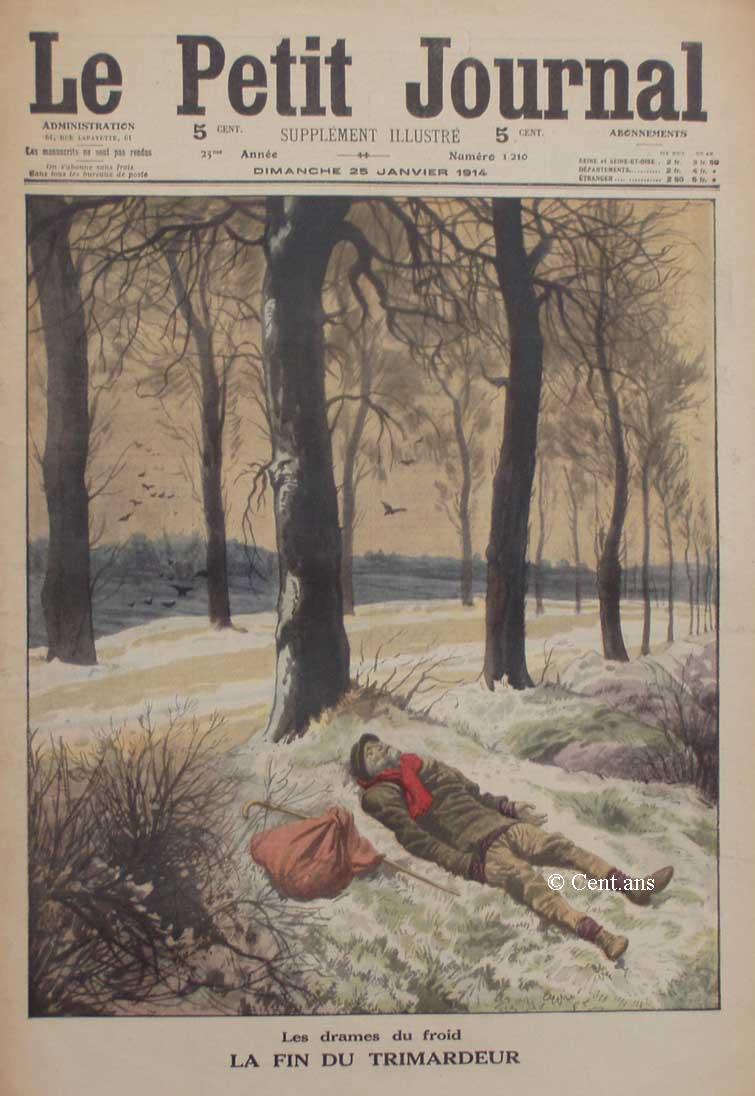

LES DRAMES DU FROID

LA FIN DU TRIMARDEUR

" L'hiver tueur de pauvres gens " n'est pas une figure; Cet hiver-ci aura tué beaucoup de miséreux.

Du moins, dans les villes, l'homme frappé de congestion est-il secouru. Mais le pauvre diable qui court les routes par tous les temps, a bien des chances pour succomber seul, sans qu 'une main secourable l'aide à ses derniers moments.

On a découvert à plusieurs reprises, ces temps derniers, des corps rigides de chemineaux tombés ainsi, au bord des routes, foudroyés par le froid. Certes, beaucoup de ces gueux constituent un véritable danger pour nos campagnes ; mais il en est pourtant qui ne sont que de pauvres gens férus d'indépendance et qui se contentent seulement de solliciter la modeste aumône qu'on leur donne de bon cœur.

Ceux-là ont l' horreur des villes, et pour eux l'hiver est terrible. Ils vont, ils vont sans cesse, par toutes les saisons, par tous les temps. Ce chemineau la est pareil ; à ce « vieux lapin » qu'a chanté Richepin :

Il semble, sans bâte ni

trêve,

Poursuivre un impossible rêve,

Toujours, toujours tant qu' il en crève.

Et il en crève, en effet, un jour impitoyable de neige et de

gel.

Alors, sur le bord du chemin

Meurt sans qu' on lui presse la main

Cet affamé de lendemain.

VARIÉTÉ

CACHETS D'ARTISTES

Ce que gagnait Fragson. --- Comment les Romains payaient leurs acteurs. - Une diatribe de La Bruyère. -- Tournée de comédiens et de chanteurs. - La généreuse Amérique. - A quoi tient la vogue ?

La mort tragique de Fragson a attiré

l'attention publique sur les étoiles de music-hall. La fortune,

relativement considérable, laissée par le chanteur à

la mode

n'a pas été sans surprendre tous ceux lui ignorent nos

moeurs byzantines et ne savent pas ce que coûtent leurs plaisirs

aux habitants des grandes villes.

En apprenant que, pour cinq ou six chansons, le chanteur anglo-français

touchait régulièrement des cachets de mille à douze

cents francs, que de gens ont dû s'indigner et vitupérer

une fois de plus contre les moeurs de bas-empire qui sont les nôtres.

Certes, de tels cachets pour un diseur de chansonnettes apparaissent

excessifs et scandaleux, quand on songe que tant de savants, tant de

travailleurs de tout ordre, dont les oeuvres sont profitables à

la civilisation et à l'humanité, ne gagnent pas en un

mois ce que ce chanteur gagnait en un soir. Mais faut-il en incriminer

uniquement les moeurs de notre temps ?

Il en fut à peu près de même à toutes époques.

Les amuseurs du peuple furent toujours mieux traités que ceux

qui s'employaient à son instruction ou à son bien-être.

Les Romains ne furent pas plus sages que nous sur ce point. Macrobe,

l'auteur des Saturnales, parle de la prodigieuse fortune du comédien

AEsopus, qui laissa cinq millions de patrimoine à son fils.

Dyonisia, actrice tragique du théâtre Latin - la Sarah

Bernhardt du temps - recevait 200.000 sesterces, soit 50.000 francs

pour une saison.

Phoebe Vocondia, artiste du théâtre comique, touchait pour

une saison également,- 170.000 sesterces.

Le danseur Jason ayant exécuté un jour un pas inédit

devant le triumvir Crassus. reçut une somme de 6.000 francs pour

ce cavalier seul.

Les riches praticiens payaient jusqu'à 30.000 francs un esclave

habile dans l'art de jouer de la lyre.

Je crois même que nous n'allons pas aussi loin que les Romains

au temps de Cicéron. Nous subventionnons les théâtres,

mais nous n'en sommes pas encore arrivés à subventionner

personnellement les comédiens. Or, l'acteur Roscius, l'ami du

grand orateur, indépendamment d'une somme considérable

qu'on lui payait pour chaque représentation, avait sur le trésor

public, un traitement qu'on évaluait à plus de neuf cents

francs par jour.

Il est vrai que si nous ne faisons pas de pensions aux comédiens

illustres, nous payons assez cher d'autres baladins : ceux de la politique.

Et ces baladins-là nous coûtent plus que ne coûtait

Roscius aux Romains, bien qu'ils aient infiniment moins de talent.

***

Déjà, au siècle de Louis XIV, les acteurs à

la mode exigeaient d'être payés comme des princes. Alors

que les auteurs des tragédies et des comédies ne touchaient

qu'un prix infime de leurs oeuvres, les interprètes célèbres

se taillaient la large part dans les profits des représentations.

Si bien qu'on trouve à chaque instant dans les écrivains

du temps, des protestations contre leurs exigences scandaleuses.

Parlant de leur art et de leur personne. La Bruyère écrit

dans ses Caractères :

« Il n'y a point d'art si mécanique ni de si vile condition

où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus

solides. Le comédien, couché dans son carrosse, jette

de la boue au visage de Corneille qui passe à pied. »

Mais c'est pis encore au siècle suivant. Les tragédiennes

célèbres, comme Mlle Clairon au Théâtre Français,

élèvent leurs exigences au fur et à mesure que

grandit leur renommée.

Quant aux chanteuses de l'Opéra leurs prétentions apparaissent

scandaleuses ; et tous les folliculaires protestent contre les cachets

qu'on leur donne.

Il est vrai qu'il n'en va pas mieux à l'étranger. En 1770,

la Gabrielli se trouvant à Moscou, est sollicitée par

l'impératrice Catherine II de chanter à la Cour. Elle

demande 5.000 ducats d'honoraires.

- Mais, se récrie l'impératrice, je ne paie sur ce pied-là

aucun de mes feld-maréchaux.

- Eh bien : réplique irrévérencieusement la chanteuse,

que Votre Majesté fasse chanter ses feld-maréchaux !

A Londres, Lucrecia Bastardina. dont la voix et le talent émerveillaient

Mozart. touche deux mille francs par soirée pour chanter deux

morceaux.

En Espagne, la Mingotti, une artiste polyglotte qui chantait indifféremment

en français, en espagnol ou en italien, toucha un jour un cachet

de dix mille livres pour un air qu'elle chanta chez un prince andalou.

M. Caruso eut, à cette époque, un précurseur en

fait de gros cachets : c'était le ténor à la mode

Cafarelli.

Cafarelli, fils d'un simple paysan napolitain, touchait 45.000

francs pour chanter trois fois par semaine pendant trois mois.

Un de ses biographes assure qu'il aurait pu ouvrir un magasin d'orfèvrerie

avec les bijoux et toutes les pièces de vaisselle d'or et d'argent

que lui envoyèrent ses admirateurs lors de ses représentations

à Naples en 1730.

Louis XV l'appela à Versailles, le logea au palais et lui donna

un carrosse avec six laquais à ses ordres.

Jélvotte, autre ténor en vogue dont tout Paris, et dont

toutes les Parisiennes surtout, raffolèrent, fit une grande fortune

en peu de temps.

Carat, un ténor encore, touchait, en 1799, quinze mille francs

pour avoir chanté dans trois concerts à l'Opéra.

La Saint-Huberti, l'interprète favorite de Gluck, devint millionnaire

; et elle eut non seulement la fortune, mais les honneurs. Louis XV

lui conféra le collier de Saint-Michel.

Rosalie Levasseur, elle aussi, ne se contenta pas d'être bien

payée : elle devint, en 1771, baronne du Saint-Empire.

Ces dames avaient en général l'esprit pratique, même

l'esprit d'à-propos. Un jour, la Desmatins, une artiste douée

du plus admirable talent, ayant chanté chez un financier reçut,

sous enveloppe, un billet de mille francs avec ces mots :

« Ci inclut, mille francs et dix mille compliments. »

Elle répondit :

« Merci. J'aurais préféré mille compliments

et dix mille francs. »

A cette époque, pourtant, les prétentions des danseuses

apparaissent plus raisonnables que celles des comédiennes et

des chanteuses. En 1762, la Guimard, premier sujet de la danse à

l'Opéra, ne touche que 600 livres par an et s'en contente.

***

Le XIX, siècle vit encore s'accroître les cachets des artistes

des théâtres. Dès cette époque, commence

le régime des tournées des grands comédiens et

des chanteurs célèbres. On va en province et à

l'étranger et l'on tire de ces voyages d'importants profits.

Tous les ans, Talma exige de la Comédie un congé de plusieurs

mois qu'il occupe en voyages d'un bout à l'autre de la France

et même à l'étranger. A Bruxelles, à Lyon,

il obtient jusqu'à mille francs par soirée. La somme est

considérable pour l'époque.

Une lettre de Mlle Mars, publiée il y a quelques années,

nous fait connaître dans quelles conditions la grande comédienne

consentait à aller jouer à l'étranger.

Cette lettre est adressée au directeur d'un théâtre

de Bruxelles. L'actrice demande mille francs par représentation,

plus un jeton de quarante francs par jour à dater de son arrivée,

et, au bout d'un certain nombre de représentations, une soirée

à son bénéfice pour les frais du voyage

Et elle ajoute :

« J'ai toujours eu le bonheur d'attirer le public, mon dernier

voyage date de six ans, j'ai plusieurs pièces nouvelles à

offrir. Ainsi, je crois que cet arrangement qui me tranquillise ( il

y a de quoi ! ) ne peut être onéreux pour l'administration.

»

On ne nous dit pas si l'administration fut de cet avis.

Quelques années plus tard, Rachel se montrait non moins gourmande

que son illustre devancière. En 1840, au théâtre

Français, elle obtenait 27.000 francs de fixe, 18.000 francs

de feux, et, une représentation à bénéfice

estimée 15.000 francs. En tout 60.000 francs. Mais ses prétentions

ne s'arrêtaient pas là, et de nombreuses tournées

venaient, chaque année, augmenter le profits qu'elle tenait du

théâtre.

On sait qu'en l'espace de moins de vingt ans que dura sa carrière,

la grande tragédienne gagna plus de douze millions.

La fin de cette carrière, cependant, fut attristée par

une cruelle déception. Lorsqu'en 1855, elle consentit à

faire une tournée en Amérique, on lui avait garanti pour

sa part absolument personnelle plus de douze cent-mille francs. On s'attendait

à des recettes énormes telles qu'en avait réalisées

peu de temps auparavant la fameuse chanteuse Jenny Lind, laquelle avait

gagné près de deux millions en quelques mois.

Mais il paraît que le chant avait plus d'attraits que la tragédie

pour les Yankees d'alors. La tournée dramatique de Rachel ne

donna pas 700.000 francs de recettes. Et l'artiste rentra de ce voyage,

fatiguée, malade et non moins atteinte dans sa santé que

blessée dans son amour-propre.

Depuis cette époque, elle ne cessa de languir, et lorsque, deux

ans plus tard, elle mourut, on put dire avec raison que c'était

dans sa tournée d'Amérique qu'elle avait pris le germe

de son mal.

Depuis lors, les Américains ont fait des progrès dans

le goût de l'art dramatique français et dans l'admiration

de ses interprètes. Mme Sarah Bernhardt a fait là-bas

plusieurs tournées triomphales et de véritables râfles

de dollars.

Sa première tournée dura quatre mois et lui rapporta 600.000

francs nets. Son impresario lui donnait 5.000 francs par soirée

et payait tous ses frais, jusqu'à son train spécial.

A l'Opéra, c'est sous la direction du docteur Veron que commença

réellement l'ère des gros cachets.

La Taglioni gagnait 36.000 francs ; Fanny Essler, 46.000 ; Carlotta

Grisi, 42.000 ; la Cervito, 45.000 ; la Rosati vint à gagner

60.000. Si, en restant parmi les étoiles du corps de ballet,

nous cherchons un peu plus près de nous, nous voyons que Mme

Rosita. Mauri recevait, naguère, 40.000 francs d'appointements.

En passant, maintenant, aux chanteurs et aux chanteuses, nous constatons

que Duprez recevait 70.000 francs, Baroilhet, 60.000 ; Levasseur, 45.000

; Mario, 30.000 ; Massol, 30.000 ; Mlle Falcon, 50.000 ; Mme Dorus-Gras,

45.000 ; Mme Rosine Stoz, 72.000 ; Mme Sophie Cruveli, 100.000 francs

!

Une statistique faite vingt ans plus tard, c'est-à-dire aux dernières

années de l'Empire, nous donne le tableau suivant pour les principaux

sujets de l'Académie nationale de musique : Naudin, 110.000 francs;

Faure, 90.000 , Gueymard, 72.000 ; Villaret, 45.000 ; Mme Gueymard,

60.000 ; Mme Marie Sasse, 60.000..

Il y a une vingtaine d'années, le baryton Lassalle touchait 11.000

francs par mois à l'Opéra ; Jean de Reszké, 6.000

; son frère Edouard, 5.000 ; Mme Richard, 5.000. Le ténor

Escalaïs avait 45.000 francs par an, Melchissédec 48.000,

Mme Rose Caron avait, lorsqu'elle a quitté l'Académie

nationale de musique, 85.000 francs par an.

De toutes les artistes lyriques, celle qui connut à coup sûr

les plus gros cachets, ce fut la Patti. En Amérique on lui donna

jusqu'à 25.000 francs par représentation. De 1861 à

1881, elle a tiré annuellement de son art de 750.000 à

875.000 francs. En 1889, une tournée qu'elle fit dans l'Argentine

lui rapporta 1.250.000 francs. Elle a amassé plus de dix-huit

millions durant sa carrière.

Après elle, on peut citer le célèbre ténor

Jean de Reszké. La première fois qu'il alla en Amérique,

il reçut 5.000 francs par représentation. Son succès

fut si grand qu'on lui offrit ensuite 6.000 et que dans sa dernière

saison de New-York il obtint 12.000 et un intérêt sur la

recette.

Caruso lui aussi commença par chanter à New-York pour

5.000 francs par soirée. On sait qu'il n'en resta pas là.

A Ostende, il chanta à raison de 8.000 francs par représentation.

A Vienne, il obtint 15.000 couronnes, soit 18.000 francs par soirée.

Il y a quelques années, il disait à un de nos confrères

:

« J'ai signé des engagements pour quatre ans. Les conditions

ne sont pas mauvaises. Pour 80 représentations par année,

je touche 800.000 francs ; de plus la Société des gramophones

me donne environ 200.000 francs ; sans, compter les soirées où

je chante à New-York, chez les Gould, les Vauderbilt et autres,

qui me rapportent encore 200.000 francs. Total au bout de l'année,

1.200.000 francs. Le Metropolitain Opéra House de New-York me

paye mes voyages et tous mes frais de séjour là-bas. »

Et il ajoutait :

« Je ne me considère pas comme le premier ténor

du monde, mais je suis le plus payé. »

***

L'Amérique au surplus n'est pas généreuse seulement

pour les ténors. Nous avons vu que Mme Sarah-Bernhardt y draîna

force dollars. Mme Eleonora Duse, la célèbre tragédienne

italienne, fit, il y a quelques années, une tourné dans

l'Amérique du Sud : cinquante représentations à

raison 12.500 francs par soirée, soit, pour la tournée,

la somme coquette de 625.000 francs.

Et les instrumentistes ? C'est Paderewski le pianiste, qui détient

le record des gros cachets. Il a fait de nombreuses tournées

aux Etats-Unis et, chaque fois, il a rapporté plus de 750.000

francs. Une fois, même, il a atteint le million.

Kubelick, le violoniste, lui aussi, ne joue jamais à moins de

2.500 francs par soirée.

Mais nous ne saurions oublier que c'est à propos des cachets

de Fragson que nous nous sommes lancé dans cette revue bénéfices

réalisés par les chanteurs et comédiens à

travers les siècles. Revenons donc à nos moutons, c'est-à-dire

à nos acteurs de music-hall.

Savez-vous que Thérésa, la grande Thérésa

ne gagna jamais plus de cent francs par soirée. Les artistes

qui lui succédèrent dans la faveur du public firent augmenter

les prix. Yvette Guilbert touchait jusqu'à 800 francs à

la Scala. A Berlin et à Londre, elle recevait de 1.700 à

1.800 francs.

Paulus, en Amérique, eut 25.000 francs par mois.

Il n'est pas rare, aujourd'hui, au café-concert, de trouver des

artistes aimés du public qui, à Paris, touchent de trois

à quatre cents francs par soirée et se font payer en province

et à l'étranger de 15 à 20.000 francs par mois.

Fragson, à Londres, recevait en moyenne 21.000 francs. Tous ces

chiffres nous paraissent énormes : ils le sont, en effet, mais

il y a une chose qui les justifie et que nous ne devons pas perdre de

vue quand nous les considérons : un artiste peut perdre sa voix

du jour au lendemain, et peut perdre la vogue.

A quoi tient la faveur du public ? Et le pauvre Fragson le savait bien

quand il disait à un de ses anis :

- Je me surmène, j'entasse, je mets l'argent de côté.

J'ai le succès, j'en profite : l'aurai-je encore demain ?

Ernest Laut

Le Petit Journal illustré du 25 janvier 1914