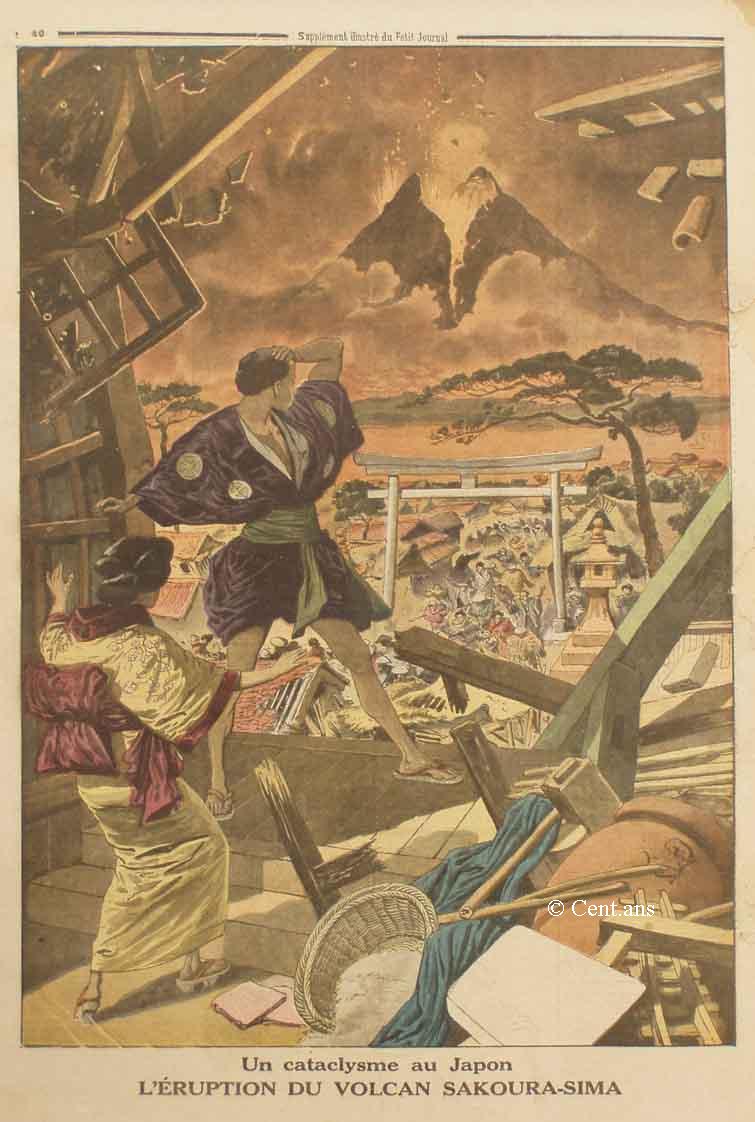

UN CATACLYSME AU JAPON

L ÉRUPTION DU VOLCAN SAHOURA-SIMA

Une fois de plus, l'ardeur volcanique de la terre

japonaises vient de s'éveiller et de semer la ruine et le deuil

sur toute une région.

Le volcan Sakoura-Sima, dont l'éruption a causé des désastres

sans nombre, est situé dans la baie de Kagoshima. La ville du

même nom, qui se trouve à quelque distance du volcan, a

été bouleversée de fond en comble par le cataclysme.

L'éruption passée, la ville, dit une dépêche,

ressemblait à un champ de bataille. Ses habitants avaient fui,

affolés, vers la côte. Presque toutes les maisons avaient

été détruites par la chute des rochers et. par

le tremblement de terre.

Toute la côte occidentale de l'île « a sauté

». Un raz de marée a passé sur la ville, pendant

que des secousses sismiques ébranlaient la terre : maisons, routes,

voies ferrées, tout est détruit sur une distance de plusieurs

kilomètres. Treize mille immeubles sont anéantis, soixante-dix

mille habitants ont disparu.

Le volcan de Sakoura-Sima n'avait pas eu d'éruption depuis 1779.

VARIÉTÉ

LE PAYS DES VOLCANS

C'est le Japon. - Cataclysmes volcaniques.-

Le Fouji-Yama. - Villes d'eaux japonaises. - L'île qui paraît

et disparaît.

- Le tempérament frénétique des Japonais.

Certains ethnologues ont attribué à

la nature volcanique des îles japonaises le tempérament

belliqueux de leurs habitants.

De fait, le Japon est le véritable domaine de Vulcain, et si

la légende des Cyclopes avait existé en Extrême-Orient,

il n'est pas douteux qu'on eût donné pour asile à

ces forgerons farouches les flancs du Fouji-Yama.

De Fornose jusqu'à la pointe du Kamtchatka, l'archipel japonais

compte plus de trois mille huit cents îles et îlots. C'est

un immense cordon volcanique dont plus d'un cratère est aujourd'hui

encore en activité.

Le feu et l'eau sont en rivalité constante, dans les profondeurs

de ces régions ; et si les volcans ne jouaient le rôle

de soupapes de sûreté, le pays serait continuellement exposé

aux plus épouvantables cataclysmes.

Le Japon, d'ailleurs, ne compte plus le nombre des éruptions

et des tremblements de terre.

L'une des plus épouvantables révolutions telluriques que

les annales japonaises aient enregistrées est celle qui, dans

l'espace de quelques heures, aux environs de Yédo, creusa le

lac Mitu-Umi et fit sortir de terre la célèbre montagne

du Fouji-Yama, dont la hauteur atteint près de 4.000 mères.

Le fait remonte, s'il faut en croire la légende, à la

fin du troisième siècle avant notre ère.

Ce Fouji-Yama devint dès lors, pour les Japonais, l'objet d'une

vénération étrange - vénération mêlée

de crainte, sans doute, car, à plusieurs reprises, le volcan

sema ses ravages sur les terres d'alentour.

Le Ni-hon-go-ki, l'un des plus anciens livres des traditions japonaises,

conte ainsi la première grande éruption du Fouji :

« sous le règne de l'empereur Kwanmou, la 19e année

de l'ère Yen-reki, une éruption du Fouji-Yama dura plus

d'un mois. Pendant le jour, l'atmosphère était obscurcie

par la fumée du cratère ; pendant la nuit, l'éclat

de l'incendie illuminait le ciel. On entendait deux détonations

semblables au tonnerre. Les cendres que lançait le volcan tombaient

comme de la pluie. Au bas de la montagne, les rivières étaient

couleur de feu... »

Périodiquement, le Fouji continua son oeuvre dévastatrice.

Contentons-nous de noter les dates de ses deux éruptions les

plus importantes. En 864, i1 fut en feu pendant dix jours et son cratère

lança jusque dans l'océan d'énormes quartiers de

roches. Des centaines de familles de paysans, habitant des villages

au pied de la montagne, furent ensevelies sous la lave.

Enfin, le 23e jour du 11e mois le l'année 1707, une épouvantable

éruption du Fouji-Yama accompagnée de plusieurs tremblements

de terre, désola de nouveau la contrée et fit un grand

nombre de victimes.

Cependant, tous ces méfaits de la montagne légendaire

n'empêchent pas les Japonais de lui témoigner une admiration

exaltée. Ils l'appellent de divers noms qui signifient «

l'Immortelle » et « l'Inépuisable » et disent

d'elle qu' « elle n'a pas sa pareille au monde ». Leur mythologie

assure que c'est dans les flancs du Fouji que se trouve le séjour

des bienheureux.

On sait, d'autre part, combien l'art de la peinture et de l'estampe

au Japon a vulgarisé la physionomie de cette montagne célèbre.

Il n'est pas un peintre japonais qui n'ait mêlé la silhouette

du Fouji à ses compositions. On la retrouve à chaque page

dans les oeuvres d'Hiro-Shigé, le grand paysagiste, et dans celles

d'Hokousaï, l'artiste le plus fécond et le plus illustre

du Nippon.

Il faut dire que sa silhouette est de la plus majestueuse beauté.

« Selon les heures du jour, dit un voyageur français qui

en fit l'ascension, sa cime couverte de neige pendant près de

dix mois dans l'année, ses pentes verdoyantes ou dénudées,

formées de débris de scories, s'éclairent de lueurs

merveilleuses. Le Fouji-Yama, que chacun vient visiter, même de

:provinces assez lointaines, prend alors des aspects fantastiques qui

exaltent l'imagination des poètes. Ils chantent chaque jour,

encore ses beautés. C'est au Japon, la montagne populaire partout

représentée et dont la vue ne se lasse jamais. Elle est

figurée sur les laques et les porcelaines précieuses,

aussi bien que sur les moindres éventails et sur les images que

les artistes japonais savent si bien peindre. »

L'ascension de la montagne sacrée exige, chez les Japonais, certains

rites particuliers. Les pèlerins, habillés de toile blanche,

ont la tête couverte d'un grand chapeau en forme de champignon

destiné à les garantir contre les ardeurs du soleil.

Ce costume d'ascension ne doit jamais être nettoyé. On

voit au Fouji des gens revêtus de vêtements usés,

couverts de poussière, et d'une coupe très ancienne. Ces

vêtements sont ceux avec lesquels leur père pour grand-père

firent. l'ascension de la montagne. Ils les ont conservés tels,

sans les brosser, et ils les portent avec fierté.

Les pélerins ainsi vêtus sont les plus respecté

car l'état de leurs habits prouve qu'ils firent plusieurs fois

la visite du Fouji ou que leurs ancêtres y allèrent souvent

rendre hommage à Bouddha.

Malgré sa hauteur, le Fouji est facile d'accès, et l'on

peut parvenir à la cime sans trop de fatigues.

Chose curieuse, au bord même de ce cratère, coule une source

fraîche et d'une merveilleuse pureté. C'est la «

source d'argent », dont les bonzes qui gardent le sanctuaire bouddhique

installé sur une plate-forme au sommet de la montagne, offrent

une coupe aux pèlerins.

***

Le Fouji-Yama, s'il est le volcan le plus haut de l'archipel japonais,

n'en est pas le plus actif.

Il existe, dans la province de Hizen, un autre volcan, le Wun-Zendaki,

ou « montagne des sources chaudes », qui, s'il n'a qu'un

peu plus du quart de la hauteur du Fouji, ne lui céda en rien,

naguère, pour la fréquence et la violence de ses éruptions.

La dernière grande manifestation volcanique, au Japon, avant

l'éruption récente, est celle du Bantaï-San, qui

se produisit en 1881. Ce volcan, éteint depuis onze siècles,

et couvert de végétation, se ralluma soudainement.

L'éruption, précédée d'un violent tremblement

de terre, fut épouvantable. Douze villages disparurent à

jamais sous des flots de cendre et de lave.

Comme conséquence de l'agitation volcanique de son sous-sol,

le Japon possède de nombreuses sources d'eau chaude qui entraînèrent

la création de stations balnéaires très fréquentées.

L'une des plus célèbres est celle de Kusatsu, où

l'on soigne la goutte, le rhumatisme et maintes autres maladies. L'eau

qui y jaillit à une température de 51 degrés, contient

un grand nombre de sels minéraux et est conduite dans une série

de piscines primitives où sa température s'abaisse de

deux ou trois degrés. Mais il faut encore avoir un certain courage

pour aller se plonger dans un bain de 48 degrés ; aussi la balnéation

se fait-elle suivant un véritable cérémonial que

voici :

Quand vient l'heure du bain, la station retentit de sons de corne appelant

les baigneurs. Ceux-ci se rendent alors à l'établissement

et, par groupes de quinze ou vingt, ils sont introduits dans la piscine.

Pour éviter les congestions et les syncopes, ils commencent par

s'asperger la tête, avec de l'eau chaude et descendent ensuite

dans la piscine. sous la direction d'un maître baigneur. Une lois

que tout le monde se trouve dans l'eau, celui-ci entonne une chanson

dont les malades reprennent en choeur le refrain, ce qui semble donner

du courage aux hésitants. Tout en chantant, le maître baigneur

n'oublie pas d'annoncer toutes les minutes combien de temps on a encore

à rester dans l'eau. A un moment donné il crie : c'est

fini, et tout le monde sort précipitamment de la chaudière.

A Kaunawamura, station célèbre par ses bains de vapeur,

les choses se passent d'une autre façon.

La chambre où l'on prend les bains de vapeur se compose d'une

petite pièce circulaire entière entièrement en

pierre, même le plafond, dans laquelle on pénètre

par une porte basse se fermant au moyen d'une natte en paille de riz.

Le sol est constitué par un treillis de joncs sur lequel passe

un courant d'eau chaude naturelle dont les vapeurs enveloppent les baigneurs.

En sortant de cette étuve, les malades traversent la rue et vont

se jeter dans une piscine d'eau fraîche. L'eau naturelle . qui

s'évapore, dans le bain de vapeur possède une température

qu'aucun Européen ne saurait supporter. On raconte notamment

que pour se suicider, les Japonais se jettent souvent dans les sources

d'où jaillit cette eau et qu'ils y sont rapidement ébouillantés.

A côté de ces villes d'eaux où les baigneurs subissent

stoïquement les tortures de l'eau chaude, il en est d'autres où

ils sont traités d'une façon plus humaine. Ainsi à

Beppu, qui est situé au bord de la mer, la température

du bain et graduée suivant la maladie que l'on traite. Les piscines

y sont même arrangées de telle façon qu'à

la marée haute elles sont envahies par la mer qui, de cette façon,

abaisse la température du bain.

Une station également curieuse est celle de Yumoto, dont l'eau

ferrugineuse laisse déposer une boue jaunâtre. Les Japonais

en profitent pour placer dans les sources de larges pièces de

coton qu'ils laissent s'imbiber de sels minéraux. Une fois que

les pièces ont pris une coloration jaune, elles sont retirées

et séchées, puis vendues pour faire des ceintures aux

enfants ou des robes, des kimonos, pour les grandes personnes.

Les vêtements confectionnés avec cette toile passent pour

posséder des vertus curatives extraordinaires, puisque, d'après

les croyances populaires, il suffit de les porter seulement pendant

douze heures pour éviter une saison complète à

la station.

***

Les îles méridionales et centrales du Japon sont éminemment

volcaniques, mais que dire de l'île septentrionale, cette île

de Yéso, si brumeuse et si froide, et dont chaque montagne est

un volcan qui sommeille ?

Enfin, il n'est pas superflu de noter que l'archipel des Kouriles, qui

continrent les îles japonaises jusqu'à la pointe du Kamtchatka,

compte lui-même une bonne douzaine de volcans dont quelques-uns

retrouvent de temps à autre toute leur activité.

Il arrive même que des éruptions volcaniques, se produisant

au fond de la mer, fassent naître des îles qui ne tardent

pas à disparaître comme elles sont venues.

Ce fait curieux se produisit il y a moins d'une dizaine d'années

dans l'archipel des Liou-Kiou, au sud du Japon.

Le 14 novembre 1904, les habitants de l'île Ivo-Shima, près

de l'île Borain-Shima, entendirent au loin un bruit effroyable.

Le bruit recommença quinze jours plus tard. Cette fois, on remarqua

de gros nuages d'une fumée noire et blanche qui semblaient sortir

de la mer.

Le 5 décembre, la fumée s'éclaircit et il fut possible

de distinguer une petite île. Trois jours plus tard on apercevait

trois îles dont les contours étaient très nets.

Le 12 décembre, une des îles parut s'agrandir considérablement.

Elle avait l'apparence, d'une colline escarpée du côté

de d'est, mais qui s'abaissait doucement du côté de l'ouest.

Le 2 janvier, la partie de l'île qui était en pente subit

un changement complet et s'éleva progressivement jusqu'à

atteindre le niveau de la partie la plus haute.

Les habitants d'Ivo tinrent une réunion et dix hommes s'offrirent

pour tenter un petit voyage de découverte.

Ils atteignirent, dans un petit canot, le 1er février, l'île

nouvellement formée.

Ils constatèrent qu'elle mesurait près de cinq kilomètres

de circonférence et 160 mètres d'élévation

moyenne au-dessus de la surface de la mer. Au nord, il y avait un lac

d'eau, bouillante. La côte sud était formée d'une

masse de rochers couverts d'une couche épaisse de terre.

Sur le point le plus élevé de l'île, les voyageurs

plantèrent une perche avec le drapeau japonais et tracèrent

sur une pierre l'inscription suivante : « Terre nouvelle. Appartient

au Japon. Nombreux banzaïs (hourras) ».

La nouvelle de cette découverte fut transmise au gouverneur de

l'île Bonin-Shima qui donna à la nouvelle île le

nom de Nou-Shima.

Le gouvernement du Mikado fut informé qu'une terre nouvelle était

née au soleil de l'empire. Immédiatement, un personnage

officiel fut désigné avec mission d'inspecter cette île

et d'y organiser l'administration japonaise.

Il partit sur un vaisseau de l'Etat. Mais en, arrivant, au début

de juin, en vue de l'île Nou-Shima, il s'aperçut que l'île

s'enfonçait dans la mer presque à vue d'oeil.

On n'en voyait plus que le point le plus élevée, qui était

redescendu à six pieds seulement au-dessus du niveau de la mer.

Trois jours plus tard, l'île volcanique avait totalement disparu,

entraînant avec elle sous les flots le drapeau japonais et l'inscription

qui la faisait sujette du mikado.

Ainsi, toute la chaîne immense et presque ininterrompue des îles

japonaises est constamment soumise aux fantaisies ses volcans. Cette

chaîne volcanique se continue même jusque dans l'archipel

de la Sonde, où les soulèvements telluriques causèrent

sauvent d'épouvantables catastrophes.

Il nous suffira de rappeler la plus effroyable de toutes, l'éruption

du Krakatoa, qui se produisit le 25 août 1883.

Plus de 40.000 personnes périrent, asphyxiées par la cendre,

brûlées par la lave ou englouties par les vagues que la

mer avait jetées sur le rivage.

Ce fut plus qu'une éruption : le volcan éclata, s'ouvrit

entièrement sous la poussée d'une formidable, colonne

de feu ; la terre ne fit pas que trembler : elle s'enfonça, De

grands vaisseaux qui se trouvaient sur la côte furent projetés

à plusieurs kilomètres dans des terres ; un grand nombre

d'îles disparurent dans les profondeurs de l'Océan.

Ce fut, peut-être, de tous les cataclysmes de ce genre le plus

considérable, celui, à coup sûr, qui fit le plus

grand nombre de victimes.

Mais la nature volcanique de ces régions ne cause pas que des

catastrophes. Il est au moins une de ses manifestations que les habitants

apprécient comme un bienfait c'est le courant d'eau chaude, le

Kouro-Sivo, le courant noir, comme l'appellent les Japonais,

qui, venant du sud de Formose, longe les côtes orientales du Japon

et répand sur elles la bienfaisante influence de sa température.

***

On voit, par tous ces détails, que le Japon mérite bien

le nom de « pays des volcans ». Et certains ethnologues

expliquent par cette nature du sol ce qu'on a appelé chez les

Japonais le « tempérament frénétique ».

Quoi d'étonnant, après tout, que, par un phénomène

de transmission fort vraisemblable, l'ardeur éruptive de la terre

passe quelquefois dans 'l'âme des habitants !

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 1 février 1914