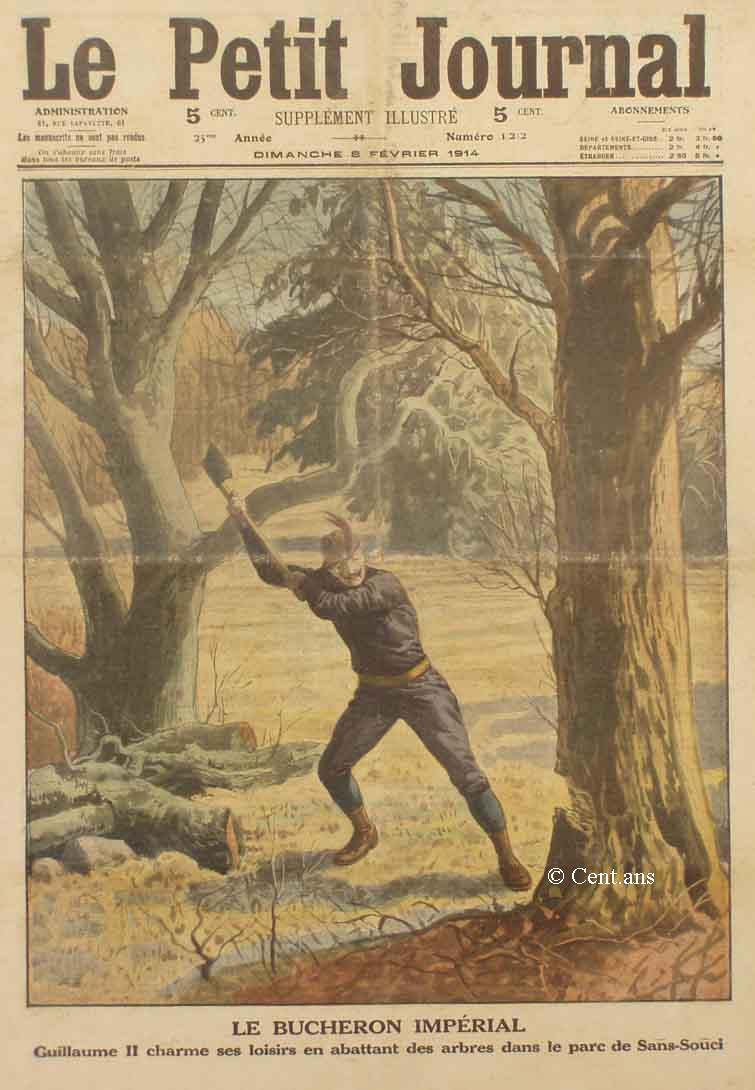

LE BÛCHERON IMPÉRIAL

Guillaume II charme ses loisirs en abattant des

arbres dans le parc de Sans-Souci.

Un homme universel, c'est S. M. Guillaume II, empereur allemand et roi

de Prusse. Il s'est déjà révélé au

monde comme orateur; général, musicien, poète,

sculpteur, peintre, critique d'art, industriel, fermier, etc. Il manquait

encore une corde à son arc. Depuis quelques jours, l'empereur

Guillaume Il se livre au métier hygiénique de bûcheron.

Toute cette histoire de Saverne l'a excédé, et il s'est

senti glisser sur la pente de la neurasthénie. C'est pourquoi,

sur le conseil, de son médecin, il s'est soumis à un régime

d'entaînement physique.

Ainsi l'on peut voir, chaque matin, dans le parc de Sans-Souci, l'empereur

couper à grands coups de hache les arbres de ses futaies, et

les débiter en toutes petites bûches.

VARIÉTÉ

LE GRAND HIVERS

Le froid. - La chronique des hivers terribles. Mme de Sévigné en Provence. - 1709, l'année du grand hiver. - Comment se chauffaient nos aïeux.

Depuis quelques années nous n'avions

plus d'hivers. Les périodes de gelées étalent de

plus en plus rares, et courtes. Par contre, les périodes de pluies

s'éternisaient. L'hiver n'était plus qu'un long automne

pluvieux.

Cette année, l'ordre naturel des saisons semble s'être

rétabli. L'hiver est venu à son heure : il s'est même

manifesté d'autant plus redoutable qu'on n'était plus

accoutumé à ses rigueurs. Et nulle région n'a été

épargnée par lui ; il semble même avoir de, préférence,

déchaîné ses fureurs dans les régions les

plus aimées du soleil.

Cependant, ne nous plaignons pas trop si nous comparons les froids que

nous venons de subir à ceux des hivers dont les chroniques du

passé nous ont gardé le souvenir, force nous est de reconnaître

que nos ancêtres furent parfois éprouvés plus durement

que nous-mêmes.

Les hivers rigoureux ont, de tout temps en effet, frappé d'imagination

populaire et défrayé la chronique. C'est ainsi que nous

savons qu'avant 1709, l'année dite du Grand Hiver fut l'année

1410. Les glaces emportèrent alors la plupart des ponts de Paris

avec les maisons qui s'élevaient sur ces ponts.

Un chroniqueur qui, peut-être, était de Marseille, rapporte

qu'un jour, le plus froid de cette saison hyperboréenne, le parlement

fut obligé de suspendre sa séance En dépit d'un

grand feu entretenu dans l'âtre, le greffier ne pouvait plus enregistrer

les arrêts : l'encre avait gelé.dans son encrier.

Ce qui n'est pas douteux, c'est que le froid fut cause, cette année-là,

d'une effroyable mortalité. La terre était si dure qu'on

ne pouvait plus la creuser pour y enfouir les morts. On allait jeter

leurs cadavres aux portes de la ville, où des loups, en bandes,

les venaient dévorer.

Un autre chroniqueur, dont l'imagination me semble valoir celle du précédent,

affirme sérieusement qu'en l'an 1558, il fit si froid, si froid,

que le vin gela dans les foudres et qu'au lieu de le débiter

au robinet et de le vendre au « lot » ou à la pinte,

on le débitait avec des haches et on le vendait au poids.

Il est vrai qu'il y eut, cette année 1558, an terrible hiver

qui sévit sur toute l'Europe. Le Danube, à ce que raconte

un historien slave, fut gelé si profondément qu'une armée

de 40.000 hommes y campa sur la glace pendant plusieurs semaines.

On vit un phénomène non moins singulier à Londres,

en 1683. La Tamise fut gelée si fortement qu'on y érigea

des cabanes et des loges ; et il s'y tint une foire qui dura quinze

jours. Les voitures et les traîneaux sillonnaient le fleuve en

tous sens, comme sur la terre ferme. On y donna des fêtes de toutes

sortes, notamment un combat de taureaux et une chasse aux renards et

l'on alluma sur la glace un grand feu auquel on fit rôtir un boeuf

entier.

L'Estoile et Mézeray, dans leurs chroniques, Sauval, dans ses

Antiquités de Paris, signalent encore parmi les hivers

rigoureux, ceux de 1564, de 1623, de 1659.

Celui de 1694-1695 ne fut guère moins rude. Et, pareil à

celui de cette année, il semble n'avoir pas épargné

les régions de France qui ont, d'ordinaire, le merveilleux privilège

d'être à l'abri des atteintes du froid.

Du moins, est-ce Mme de Sévigné qui nous l'affirme. Et

nous devons l'en croire, en elle fut de ceux qui en souffrirent.

Mme de Sévigné se trouvait, au début de 1695, en

Provence, chez sa fille, au château de Grignan et le 3 février,

elle écrivait ce qui suit à son cousin de Coulanges

« Mme de Chaulnes me mande que je suis trop heureuse d'être

ici avec un beau soleil, elle croit que tous nos jours sont filés

d'or et se soie. Hélas ! mon cousin, nous avons cent fois plus

de froid ici qu'à Paris ; nous sommes exposés à

tous les vents, c'est le vent du Midi, c'est la bise, c'est le diable,

c'est à qui vous insultera. Ils se battent entre eux pour avoir

l'honneur de nous renfermer dans nos chambres toutes nos rivières

sont prises ; le Rhône, ce Rhône si furieux, n'y résiste

pas ; nos écritoires sont gelées ; nos plumes ne sont

plus conduites par nos doigts, qui sont transis ; nous ne respirons

que de la neige ; nos montagnes sont charmantes dans leur excès

d'horreur. Je souhaite, tous les jours, un peintre pour bien représenter

l'étendue de toutes ces épouvantables beautés :

voilà où nous en sommes. Contez un peu cela à notre

duchesse de Chaulnes, qui nous croit dans des prairies avec des parasols,

nous promenant à l'ombre des orangers. »

Mais de tous ces rudes hivers, aucun, à ce qu'il semble, ne laissa

de souvenirs aussi terribles que l'hiver de 1709.

Lisez les chroniques et les mémoires de la fin du règne

de Louis XIV. Vous les trouverez pleins de détails tragiques

sur les souffrances endurées pendant cet épouvantable

hiver. De ces souffrances, nul ne fut exempt. Elles se firent sentir

aussi cruellement au palais de Versailles que dans la plus humble chaumière.

On eût pu dire du froid ce que Malherbe, cent ans auparavant,

disait de la mort :

Le pauvre, en sa cabane, où le chaume

le couvre,

Est sujet à ses lois.

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre

N'en défend pas nos rois.

Le vieux roi, en effet, dans ses immenses appartements à peu près impossibles à chauffer, éprouva les rigueurs de l'hiver tout aussi durement que le dernier de ses sujets. Quant au peuple, il garda de cette période de froid anormal un si terrible souvenir que plus cinquante ans après, on contait encore, dans toutes les chaumières de France des histoires de ces temps douloureux, et que, dans les prières publiques, au début de l'hiver, on demandait au ciel d'épargner au pays le retour d'aussi rudes épreuves.

***

Le froid, en 1709, commença subitement la veille des Rois et

dura deux mois sans répit. La violence en fut telle, s'il faut

en croire Saint-Simon, que « l'eau de la reine de Hongrie, les

élixirs les plus forts et les liqueurs les plus spiritueuses

cassèrent des bouteilles dans les armoires de chambres à

feu et environnées de tuyaux de cheminées, dans plusieurs

appartements du château de Versailles ».

Il advint au secrétaire de la marquise d'Huxelles, qui tenait

un « bureau de nouvelles », la même mésaventure

qu'au greffier dont j'ai parlé plus haut. Le 14 janvier, il s'arrêta

au beau milieu d'une lettre qu'il était en train d'écrire.

L'encre était gelée dans son encrier.

D'ailleurs, comme en 1410, le Parlement non plus que les tribunaux ne

siégeaient plus. Les théâtres furent également

fermés. Il en fut de même des collèges et des ateliers.

Pendant deux mois, il n'y eut plus de fêtes ni de réunions

mondaines. Le froid avait interrompu la vie sociale.

Pour comble, le bois faisait absolument défaut. La Seine était

couverte de glace, plus rien n'arrivait à Paris par le fleuve

Les rivières étaient gelées « presque jusqu'au

sable » et les moulins ne pouvaient plus tourner. Les boulangers

vinrent à manquer de farine ; il s'ensuivit une disette et une

excessive cherté du pain. Un échevin de Chartres a noté

dans son journal que le pain qui valait au début de l'hiver onze

sous les neuf livres était arrivé progressivement au chiffre

de cinquante et un sous les neuf livres.

Privés de chauffage et de nourriture, les pauvres gens moururent

en grand nombre. On en vit tomber sur les routes et dans les rues. D'autres

mouraient dans leur lit où le froid les tenait prisonniers. La

plupart des enfants nouveau-nés succombaient le jour où

le lendemain de leur naissance. Très peu en réchappèrent.

Un magistrat parisien qui fit l'historique au jour le jour de cette

période effroyable raconte que le pain gelait sur la table, et

que le vin gelait à la cave. « Une bouteille de vin de

Champagne, dit-il, se trouva toute gelée, à l'exception

d'un demi-verre qui était resté dans le centre de la bouteille,

qui était tout l'esprit de vin ,et qui se trouva plus fort, que

l'eau de vie ».

Le même auteur rapporte qu'il vit « deux pauvres petits

Savoyards, trouvés morts, gelés de froid, au coin d'une

porte où ils s'étaient cantonnés et embrassés

l'un l'autre pour se réchauffer ».

La nature entière souffrit de ce terrible hiver. Les fruits gelaient

dans les fruitiers. Les oiseaux tombaient inanimés de leurs nids.

Le froid fit une grande hécatombe de gibier. Lapins, lièvres

et perdrix moururent par milliers.

***

Or, de quelles moyens disposaient nos aïeux pour lutter contre

ces températures mortelles ?

Les Romains avaient connu - cela n'est pas douteux - le calorifère

à air chaud et même le calorifère à vapeur.

On a trouvé les traces des tuyaux dans les vestiges des villas

romaines et il est certain que ces calorifères durent surtout

être employés dans les logis somptueux des seigneurs romains

installés dans les diverses capitales des provinces gauloises.

Cependant, après l'invasion des Barbares ce système de

chauffage est totalement ignoré de nos ancêtres. Dans les

grandes salles des châteaux, on trouve des cheminées à

partir du IVe siècle après Jésus Christ. Quant

aux chaumières du peuple, elles sont chauffées comme le

sont encore les huttes des Esquimaux. Par terre un brasier, et, au plafond,

un trou pour l'échappement de la fumée. Pas trace de tuyaux.

Vous jugez dans quelle atmosphère vivaient les pauvres gens

Quant aux monuments publics, aux églises, on les chauffe avec

des brasiers contenant du charbon de bois et posés sur un petit

chariot qu'on roule constamment à travers les nefs pour répandre

répandre chaleur de toutes parts.

Les cheminées sont très hautes, très larges, surmontées

d'une hotte ou manteau pour faciliter le tirage. Au XIIIe siècle,

elles atteignent de telles proportions qu'on peut réunir sous

de manteau de certaines cheminées seigneuriales une famille de

dix personnes.

A la lueur de ces immenses foyers où brûlent d'énormes

troncs d'arbres, on passe la veillée au travail ; les femmes

cousent, filent, tricotent ; la cheminée donne à la fois

chaleur et lumière.

Mais que de chaleur perdue, et que d'imperfections dans la construction

de ces cheminées ! Le corps en est tellement large que le vent

s'y engouffre à pleines rafales et rejette la fumée dans

les appartements. Au XVe siècle, pour remédier à

cet inconvénient, on s'avise de diviser les tuyaux et de faire

à chaque cheminée plusieurs conduits. Le tirage est augmenté,

de ce fait, et la température extérieure pénètre

moins facilement dans les pièces chauffées. Mais la déperdition

de chaleur est encore considérable et comme les salles sont immenses,

une seule cheminée ne suffit pas à y entretenir la chaleur:

Les plus grandes salles des châteaux ont jusqu'à quatre

cheminées, une sur chaque face. Jugez des quantités de

combustible qu'on y consumait dans la durée de l'hiver.

Jusqu'au XIe siècle on ne brûle que du bois. A partir de

cette époque, on commence à employer la tourbe. Dans le

pays de Liége, où l'on trouvait la houille à fleur

de terre, on l'employa au chauffage dès le XIVe siècle.

Sous Louis XIII, on vendait à Paris des boulets dans le genre

de ceux dont nous nous servons aujourd'hui, et qui se composaient de

tourbe, de sciure de bois et de houille réduite en poussière.

Gui Patin assure dans une de ses lettres que ces boules faisaient «

un beau feu clair, sans fumée et sans aucune espèce d'odeur

».

Tout cela n'empêchait pas nos aïeux de grelotter dans leurs

logis mal clos dès que l'hiver se montrait quelque peu rigoureux.

Le docteur Cabanès, dans la première série de ses

études sur les « Moeurs intimes du passé »

a consacré un intéressant chapitre à la lutte que

les Français d'autrefois essayaient ce soutenir contre le froid.

Il nous montre, pendant le terrible hiver de 1709, Louis XIV «

grelottant de froid dans ses immenses appartements et s'enveloppant

de paravents, au coin d'une cheminée dans laquelle disparaissait

le bois d'une forêt. » Mme de Maintenon, assise à

l'autre coin, n'arrivait pas non plus à se réchauffer.

« Si j'habite encore longtemps la chambre du roi, écrivait-elle

au duc de Noailles, je deviendrai paralytique : il n'y a ni porte, ni

fenêtre qui ferme. On y est battu d'un vent qui vous fait souvenir

des ouragans d'Amérique ».

On n'avait pas plus chaud à la table du roi. La princesse Palatine

se plaignait du « froid atroce » qu'elle éprouvait

devant la cheminée, dont le « terrible feu » lui

donnait la migraine sans guérir sa toux.

On avait cependant multiplié des cheminées dans les châteaux

royaux et on faisait dans ces cheminées des feux d'enfer, mais

les pièces étaient si mal closes et si vastes, et il y

avait tant de courants d'air, que les personnes assises devant ces foyers

étaient grillées par devant et glacées par derrière,

et attrapaient en même temps des rhumes et des congestions.

On s'est demandé souvent pourquoi les belles dames de ce temps-là

recevaient au lit les hommages de leurs admirateurs. N'en cherchez pas

la raison ailleurs que, dans le désir d'éviter le froid

qui régnait parfois même en été dans les

appartements, C'est également pour éviter à leurs

visiteurs les courants d'air qui balayaient ces pièces immenses

que les dames les recevaient dans la « ruelle », entre le

lit et la muraille. Là, du moins, les beaux seigneurs étaient

hors d'atteinte des vents coulis.

Pendant les premiers jours du grand hiver de 1709, Louis XIV, qui était

encore très robuste et jouissait d'un tempérament à

l'épreuve du chaud et du froid, avait continué ses promenades

en plein air. Mais par compassion pour les courtisans, gens de service

et gardes obligés de le suivre, il se décida à

les suspendre et à se calfeutrer à d'intérieur

du palais de Versailles.

Quant à Mme de Maintenon, pour se garantir du froid, elle s'était

fait confectionner un siège spécial, une sorte de niche

portative, quelque chose d'à peu près pareil aux grands

sièges d'osier dans lesquels les élégantes s'abritent

du vent sur les plages.

Le marquis de Sourches décrit cette niche comme un « grand

confessionnal garni d'étoffe pour empêcher le vent de trois

côtés ». Mme de Maintenon avant de ces sièges

dans tous ses appartements. Et elle en avait pris une telle habitude

qu'elle se trouvait mal à l'aise partout où sa niche lui

manquait.

***

Voilà à quels expédients on était réduit

à Versailles, au temps du Grand Roi, pour se défendre

contre le froid. Et encore, les personnes de la famille royale avaient-elles

seules l'avantage d'appartements chauffés ; maints grands seigneurs

se contentaient de pièces misérables, sans air et sans

lumière, Pour avoir l'honneur de vivre auprès du roi.

Le sort de ces nobles gentilshommes n'était donc pas si brillant

que nous nous l'imaginons à la lecture des romans. Ils n'étaient

pas même à l'abri du froid et des intempéries ;

et le plus mince bourgeois d'aujourd'hui, dans son appartement bien

clos et bien chauffé, jouit de plus de bien-être qu'ils

n'en connurent jamais.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 8 février 1914