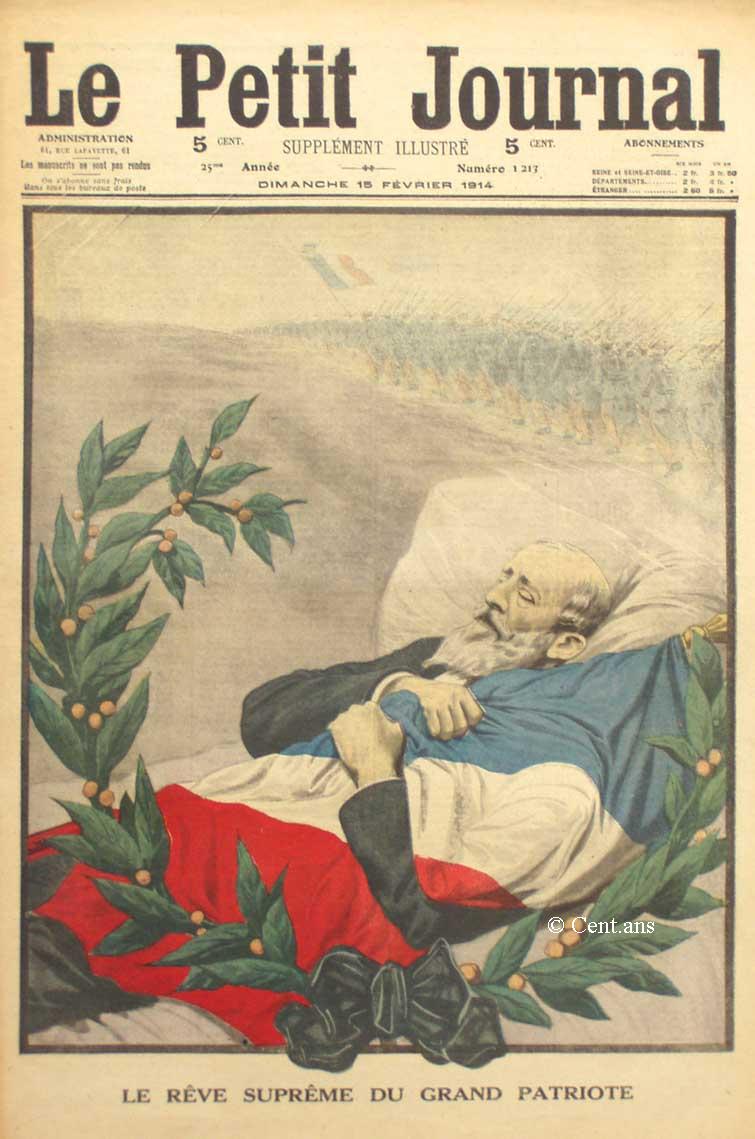

LE RÊVE SUPRÊME DU GRAND PATRIOTE

Le rêve suprême de Déroulède,

le rêve de toute sa vie, son rêve unique, ce fut le retour

des provinces perdues à la France.

Dès la guerre finie, il n'eut plus qu'un désir : voir

la France reprendre aux Allemands par la fonce ce que par la force ils

nous avaient enlevé.

Et il écrivait :

Je n'ai jamais formé qu'un seul voeu

: leur déroute.

Les voir chassés du sol qu'ils nous ont arraché.

Si j'ai changé parfois et de guide et de route,

C'est vers Metz et Strasbourg que j'ai toujours marché.

Oui, c'est vers Metz et Strasbourg qu'il marchait

lorsqu'il allait par la province, prêchant la religion de la Patrie.

Jean Lecoq, dans le Petit Journal, rappelait à ce propos

une belle réponse de l'apôtre national.

« C'est ainsi, dit-il , qu'un soir il vint dans ma petite ville.

Le théâtre, où il parlait, débordait d'une

foule attentive et silencieuse. Nous étions là nous, des

jeunes, nous tous qui gardions le souvenir d'une enfance douloureuse

attristée, par l'invasion, et nous écoutions avidement

cet homme qui personnifiait nos indignations et nos espérances.

Soudain, d'un coin de la salle, un de ces niais qui ne peuvent s'imaginer

qu'en réunion publique on parle d'autre chose que de politique,

lui lança je ne sais plus quelle interruption absurde, le sommant,

si je .me souviens bien, de donner son avis sur une question qui divisait

alors les partis, et teignant de le considérer comme un homme

qui venait mendier chez nous quelque candidature.

» Ah ! la réponse ne se fit pas attendre.

»-Je viens ici vous parler de patriotisme, et non de politique,

s'écria Déroulède. Mais si vous croyez que je cherche

un mandat, eh bien, soit ! Je demande à être député

de Strasbourg.

» Je vous laisse à penser, ajoute Jean Lecoq, si de tels

mots, à une telle époque, déchaînaient l'enthousiasme...

» .

Ah ! ce rêve de retrouver françaises les provinces perdues,

avec quelle ferveur il l'a poursuivi toute sa vie ! Un jour, il disait

à Falateuf, l'avocat qui venait de plaider pour lui :

- L'Alsace-Lorraine ! Mais si on me disait que, pour qu'elle nous soit

rendue, il fallait me laisser enduire de pétrole et brûler

vif... mais je le ferais tout de suite avec joie !

Ce rêve, il est mort sans le voir accompli, mais, dans une pièce

admirable qui est comme sa profession de foi, et que nous reproduisons

dans nos « Pièces à dire », il a écrit

ce vers :

Dieu veuille un jour qu'un grand Français

l'achève :

Et tel doit être le voeu de tous les bons Français.

VARIÉTÉ

LE POÈTE-SOLDAT

Paul Déroulède. - L'internationalisme à la fin de l'Empire. - Deux jeunes héros. Sur la barricade. - Les chants du soldat. - Idéal et générosité.

L'homme qui vient de mourir fut comme l'incarnation

du patriotisme agissant. Il n'est point un Français, homme de

coeur, de quelque parti qu'il soit, qui ne s'incline devant sa dépouille.

Rien n'est plus beau qu'une vie toute entière consacrée

à une passion unique, quand cette passion, la plus haute, la

plus noble, la plus désintéressée des passions,

s'appelle l'amour du pays.

Cet amour, Déroulède l'éprouva jusqu'au paroxysme

; il lui sacrifia tout : sa jeunesse, sa fortune ; il lui consacra son

coeur, son intelligence, son talent ; il n'eut point dans son existence

une pensée qui n'en fût inspirée ; il n'a pas écrit

une seule page, un seul vers qui n'aient eu pour but de l'exalter

Nos abstracteurs de quintessence, nos poètes alambiqués

peuvent dédaigner la forme simple et rude de ses petits poèmes,

cette forme est celle qui convient aux chants d'un poète-soldat

; certaines pièces sont vibrantes comme des sonneries de clairon

; c'est de la belle poésie populaire : cela coule de source,

et ça vous prend au coeur.

On vous dira : ce n'est pas de l'art. La belle affaire ! C'est de l'émotion

vraie, c'est de la force, c'est de la vie, c'est de la sincérité.

Et cela vivra tant qu'il y aura des Français qui aimeront la

France.

***

Sait-on que ce grand patriote faillit, en sa jeunesse, se laisser prendre

aux folles utopies de d'internationalisme.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les criminelles théories du pacifisme

et de l'humanitarisme ont commencé de troubler les âmes

et les cervelles

Des intelligences non moins hautes que celle de Déroulède

s'étaient déjà laissé tenter par elles.

Lamartine n'écrivit-il pas cette Marseillaise de la Paix,

si peu en rapport avec ses sentiments patriotiques, et que, depuis lors,

les socialistes révolutionnaires exploitèrent tant de

fois au profit de leurs. idées ?

A la fin de l'Empire, la jeunesse des écoles était volontiers

internationaliste Et antimilitariste par haine du régime impérial.

Déroulède, comme la plupart de ses camarades, avait des

sentiments républicains à la manière des gens de

1848 ; et, comme les bons rêveurs d'alors, toute cette jeunesse

assagie chantait volontiers :

Les peuples sont pour nous des frères

Et les tyrans des ennemis.

Pourtant, le jeune homme n'avait certes pas

été élevé dans l'indifférence patriotique.

Enfant de bonne bourgeoisie ( il était fils d'un avoué

à la cour d'appel, et sa mère, Amélie Augier, était

la sueur du célèbre auteur dramatique Emile Augier ) il

avait reçu une éducation profondément française.

Sa mère lui avait appris à lire dans l'Histoire de

France de Walter Scott ; et le premier livre qu'elle lui avait

donné, le jour de sa première communion, c'était

un Corneille. L'auteur du Cid fut son premier maître.

C'est dans son oeuvre qu'il apprit l'héroïsme, l'abnégation,

l'amour de la patrie, sans compter l'art de bien frapper un vers et

de développer clairement une pensée.

A l'époque où il était encore collégien,

Déroulède assista à deux spectacles qui demeurèrent

profondément gravés dans sa mémoire : le retour

triomphal de l'armée d'Italie et les obsèques d'un de

ses oncles, le lieutenant-colonel Déroulède, tué

en combattant en Cochinchine. Cette apothéose des soldats victorieux,

ces honneurs funèbres rendus à l'officier mort au champ

d'honneur firent sur lui la plus vive impression. Et ce fut le désir

unique de toute sa vie : ou de revenir en France comme les premiers,

ou de mourir comme le second.

Cependant, Étudiant au Quartier Latin, puis jeune journaliste

et jeune avocat, embrigadé dans l'opposition bonapartiste, il

ne me poussait point les sophismes qui semblaient alors inséparables

de l'idée républicaine.

Déroulède, dans ses Feuilles de route, a eu le

noble courage de s'accuser de cette faiblesse et d'en faire amende honorable.

Vers 1863, dit-il, il était de tradition au Quartier Latin de

honnir le régime impérial ; et il y était de mode,

ce qui est plus grave, de rabaisser les vertus militaires pour glorifier

les vertus civiques et d'exalter la liberté individuelle en faisant

fi de l'indépendance nationale. L'Humanité primait la

Patrie.

» L'avenir nous semblait proche où le genre humain réconcilié,

rejetant tout ensemble ses armes et ses chaînes, confondrait tous

les peuples et toutes des races dans une embrassade mondiale...

» Tel était, à peu d'exceptions près, ajoute-t-il,

et avec plus ou moins de violence selon les milieux, l'état d'esprit

des républicains de l'époque... Sincère ou non,

généreuse ou intéressée, la frénésie

bonapartiste allait vraiment jusqu'au vertige. On en était arrivé

à ne voir dans les drapeaux que les aigles qu'on en voulait arracher

; dans les soldats, que les soutiens ou, comme on disait, que les suppôts

du tyran. Tout levier semblait bon qui ferait écrouler l'Empire.

L'internationale fut un de ces leviers ; l'antimilitarisme en fut un

autre ; et, comme l'amour de l'Armée n'est que le complément

de l'amour de la Patrie, après avoir bafoué l'une on renia

l'autre...»

Le poète avoue humblement qu'il faillit sombrer dans cette folie.

« En vérité, dit-il; si les néologismes inventés

de nos jours pour nos néo-Français ,avaient eu cours à

cette époque, j'aurais eu plus d'un titre à être

classé intellectuel, pacifiste, antimilitariste, humanitariste,

voire « internationaliste conscient. »

***

Le coup de tonnerre de Wissembourg balaya toute cette idéologie.

Déroulède, nommé sous-lieutenant de la garde mobile,

ne se contenta pas d'un emploi qui le tien au loin du danger. Il s'engagea

dans les zouaves. Son frère, André Déroulède

vint l'y rejoindre : il quittait le collège pour aller au combat.

C'était un enfant, dix-sept ans à

peine,

De beaux cheveux blonds et de grands yeux bleus.

Mme Déroulède elle-même avait encouragé ses deux fils à courir au secours du pays. Et le poète a célébré en beaux vers cet héroïsme maternel :

Oui, cette femme au cœur français,

à l'âme fière,

Qui mène vaillamment ses deux fils aux combats,

Oui, cette femme-là, cette femme est ma mère,

Et c'est mon frère et moi qu'elle a créés soldats.

On sait quel fut le sort des deux jeunes héros.

André, blessé grièvement au plateau d'llly, transporté

dans une ambulance allemande ; Paul, prisonnier, emmené en Silésie.

Ce furent pour lui de terribles jours que ces jours de captivité.

De la forteresse où on le tenait captif, il écrivait à

sa soeur des lettres débordantes d'espoir dans le relèvement

du pays. Mais ces lettres passaient sous les yeux du commandant de la

forteresse, un général prussien du nom de Von den Linden,

qui se faisait une joie cruelle de blesser l'âme du jeune patriote.

Et c'était entre Déroulède, et lui un combat incessant,

où la verve et l'à-propos du Français triomphaient

aisément des lourdes injures de l'Allemand.

« Un jour, raconte Jules Clairetie, dans un article sur Déroulède,

un jour le prisonnier avait parlé dans sa lettre des «

troupes que le gouvernement de la Défense nationale pouvait mettre

encore en ligne ».

» - Il y a un mot inexact, dit insolemment le général.

Quand on est battu, on n'est pas une troupe, on est un troupeau.

» - Monsieur, fit Paul Déroulède, vous êtes

ici pour me condamner à subir votre prison, mais non pas vos

leçons de français. »

De fait, il fut mis au cachot. Mais il n'en continua pas moins à

braver avec sa verve juvénile le commandant prussien qui le retenait

prisonnier. Il mit même le comble à sa bravade, lorsque

en s'évadant pour aller rejoindre l'armée de la Loire,

il adressa au général une de ses cartes avec ces trois

lettres goguenardes : P. P. C pour prendre congé.

A Tours, où il arriva tout d'une traite, Gambetta voulut le face

capitaine. « Je ne suis qu'un soldat de trois semaines »,

dit Déroulède, donnez-moi les gallons de Sous-lieutenant,

cela me suffit.

C'est en cette qualité qu'il fit, dans un régiment de

turcos, la campagne de l'Est. On sait que sa conduite à Montbéliard

lui valut une citation à l'ordre du jour et la croix, cette croix

dont il portait pieusement le large ruban à la façon des

demi-solde.

La guerre contre l'étranger finie, il fut appelé à

Paris pour combattre la Commune. Et l'on cite plus d'un trait de son

héroïsme et de sa générosité à

l'égard des communards.

C'est ainsi qu'un jour, au pied d'une barricade, il se trouva aux prises

avec une amazone de la Commune, qui, tout en lui adressant des injures

variées, le visa, tira, le manqua.

Elle rechargeait son arme et faisait feu, en continuant à invectiver

l'adversaire qui lui servait de cible et ne lui répondait que

par des éclats de rire. Elle était exaspérée.

- Mon lieutenant, dit un caporal, je vais lui montrer comment on descend

quelqu'un.

Paul Déroulède releva, le canon du fusil et après

avoir salué ironiquement sa peu cavalière adversaire.

- Madame, quand on est à ce point maladroite, on ne se mêle

pas de faire le soldat.

Et il redescendit dans la tranchée.

Ce soldat héroïque que la guerre contre l'étranger

avait épargné, devait être blessé par une

balle française.

C'était à la barricade de Belleville. Il y avait deux

heures qu'on tiraillait sans parvenir à déloger les insurgés.

Déroulède vint trouver son chef :

- Voulez-vous me laisser faire, mon capitaine ?

- Allez.

Et Déroulède, toujours vêtu de son uniforme de turco,

prit avec lui quelques chasseurs à pied, enfila les rues sous

les balles, grimpa sur la barricade et saisissant le drapeau rouge planté

sur les pavés, se mit en devoir de l'arracher.

C'est à ce moment qu'à bout portant, un jeune homme en

bras de chemise, presque un enfant, dont la physionomie est restée

toujours gravée dans la mémoire de Déroulède,

lui envoya son coup de fusil. L'officier lâcha le drapeau rouge

qui s'abattit sur les pavés, et son bras cassé tomba le

long de son corps.

Mais que lui importait ! Les chasseurs l'avaient suivi, mettant en fuite

les insurgés. La barricade était prise.

***

Sa blessure fut longue à guérir. Et c'est pendant l'inaction

forcée qu'il dut subir de ce fait, qu'il composa ses premiers

Chants du Soldat, ce livre fougueux qui eut le succès

populaire le plus éclatant, ce livre dont Banville disait : «

Il sent la bataille et la poudre, et, dès qu'on l'a ouvert, il

nous enivre par un parfum de bravoure, d'insouciance, de jeunesse et

de mâle vertu. »

Avec les Chants du Soldat, c'était une poésie

nouvelle qui naissait, une poésie en harmonie avec l'âme

des Français d'alors, tout vibrants encore de l'héroïsme

dépensé, tout émus encore des deuils subis.

A propos de ces petits poèmes «, qui versaient à

la France, dans son casque brisé, la boisson des forts »,

Paul de Saint-Victor écrivait ces lignes :

« Le tallent est grand, mais l'inspiration est plus haute encore.

Le poète se soucie moins de ciseler ses vers que de les tremper.

Leur éclat est celui des armes , leur cadence semble réglée

sur celle d'une marche guerrière. il n'entre que du fer dans

les cordes de cette lyre martiale. C'est de l'héroïsme chanté.

»

D'autres chants suivirent : Chants du Soldat, encore, Chants

du Paysan, Marche et Sonneries. Et toujours sur

la lyre du poète éclatait la même note d'héroïsme

et de regret.

Car ce fut là la source unique de son inspiration. Il exalta

le courage des vaincus pour aviver les espérances ; et tout l'espoir

de sa vie fut dans la pensée qu'il verrait un jour revenir au

pays par la victoire les provinces que la défaite nous avait

enlevées.

La mort, hélas ! l'a pris avant que son espoir se soit réalisé.

Ce culte unique et fervent, cette sorte d'obsession héroïque,

cette constance patriotique poussée, jusqu'à l'idolâtrie,

tout cela joint à son allure de capitan,lui avait valu quelquefois

les railleries des méchants et des sots. Leur commune moquerie

était de le comparer à Don Quichotte.

Don Quichotte, ?... Eh bien quoi ? N'a-t-on pas dit de nous tous, Français,

que nous étions une nation de Don Quichottes?... Oui certes,

on l'a dit maintes fois ; et appréciation au demeurant, ne saurait

nous froisser. Il n'appartient pas à toutes les nations d'être

des nations de Don Quichottes.

Cela veut dire qu'en France on n'hésite jamais à aller,

même inconsidérément, au secours des faibles et

des opprimés.

Qui osera nous le reprocher ? A chacun sa folie. Nous avons celle de

la générosité et de l'idéal. Tâchons

de n'en point guérir de sitôt, et souhaitons que notre

France ait dans l'avenir beaucoup de Don Quichottes comme de grand Français

qui vient de mourir !

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 15 février 1914