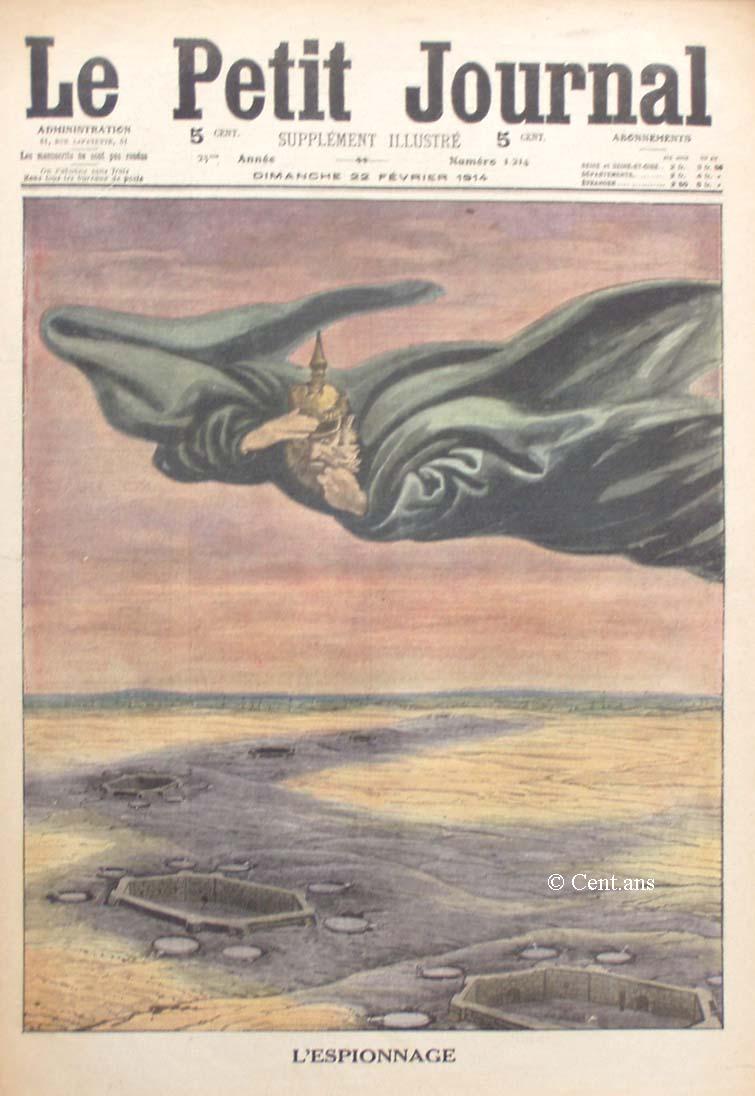

L'ESPIONNAGE

Cette composition allégorique caractérise

de façon hélas ! trop réelle ce qui se passe chez

nous depuis quelques années surtout. Oui, l'espionnage est comme

un monstre formidable qui plane sur notre pays tout enter ; son ombre

immense s'étend sans cesse sur nos villes, sur nos forts, partout.

On sait comment Bismarck prépara la guerre de 1870. Il fit précéder

l'invasion de la France par les armées prussiennes, d'une autre

invasion, clandestine celle-ci, l'invasion de ses espions et lorsque

les Allemands passèrent notre frontière, ils avaient de

notre défense, de nos forts, de nos villes, de nos routes et

de nos moindres sentiers, des plans les plus complets. Pas un pouce

de notre territoire ne leur était inconnu.

Sommes-nous donc revenus à ces temps douloureux ? C'est à

le croire. Aujourd'hui comme avant 1870, les espions semblent pousser

sur notre sol comme les champignons après la pluie. Ils sont

partout au Nord, à l'Ouest, au Midi, à l'Est... à

l'Est surtout.

On vient d'en arrêter un aux abords d'un fort, près de

Toul. C'est un ancien instituteur allemand, naturalisé Français

: il y a plus de quinze ans qu'il espionne chez nous pour le compte

de l'Allemagne.

Cet homme se dit cultivateur. En effet, il occupe une ferme, mais il

ne cultive pas les terres qui en dépendent ; il n'a même

pas de chevaux ni de boeufs pour les labourer.

Il y a plus, d'un an et demi que le Petit Journal, a signalé,

sur la frontière de l'Est, l'existence d'une foule de faux fermiers

du genre de celui-ci. Chaque fois qu'une ferme proche de quelque hauteur

ou de quelque point stratégique est à vendre ou à

louer, on voit arriver un acquéreur étranger au Pays,

qui paie, sans discussion, le prix demandé par le propriétaire.

Et les autorités ne savent rien ou feignent de ne rien savoir.

L'administration française, d'ailleurs, est optimiste. Lorsqu'il

y a quelques années le conseil général des Côtes

du Nord attira son attention sur les achats de terrain de l'île

de Bréhat par les Allemands, l'administration lui répondit

que ses craintes patriotiques étaient chimériques.

A la faveur de cet optimisme, les Allemands se répandent chez

nous en toute liberté. Ils sont plus de six cent mille en France.

Combien sur ce nombre espionnent pour leur pays ?... Ce qui est certain,

c'est que les espions pullulent ; ils se gîtent aux bons endroits,

près des places fortes, à proximité des ponts,

des tunnels, des ouvrages d'arts qu'ils ont, sans nul doute, mission

de saboter quand ils en recevront l'ordre pour empêcher notre

mobilisation.

On les connaît, on les montre au doigt, on les arrête même

quelquefois, mais on ne les surveille pas, mais on les traque pas.

Ah ! c'est une dangereuse chose que l'optimisme de l'administration

!

VARIÉTÉ

LE CAFÉ

Va-t-on le supprimer de l'alimentation de nos soldats ? -- Un mot de Voltaire. - Le café dans la légende et dans l'histoire. Ses amis et ses adversaires. - Ce qu'on en consomme en France.

Le Petit Journal annonçait,

ces jours derniers, que parmi les mesures d'hygiène préconisées

par le ministre de la Guerre, pour maintenir en de bonnes conditions

l'état sanitaire de l'armée, il était question

d'opérer une véritable révolution dans l'alimentation

du soldat. Le café, « le jus », comme disent pittoresquement

les troupiers, serait remplacé par une soupe chaude, constituant

pour le soldat un déjeuner plus substantiel.

Cette réforme, à coup sûr, ne pourra qu'être

favorablement accueillie dans l'armée, puisqu'elle a pour but

d'assurer une meilleure nourriture aux hommes ; mais, cependant, ils

ne verront pas disparaître sans quelque regret ce « jus

» traditionnel qui constitue depuis cinquante-sept ans le repas

matinal de nos soldats.

***

« Je ne sais pas ce qu'était l'ambroisie, disait Voltaire,

mais j'aime à croire que ce devait être le café.

»

Or, Voltaire, entraîné par son amour du café, se

trompait évidemment. L'ambroisie des Dieux du paganisme ne devait

pas être le café, attendu que, le café semble avoir

été inconnu de l'antiquité grecque et romaine.

Nous ne trouvons dans les auteurs anciens nulle allusion à une

boisson qui puisse être identifiée avec le café.

Les Orientaux eux-mêmes devaient ignorer en ce temps-là

les vertus du fruit du caféier. Car il est évident que

s'ils les avaient connues, les Grecs leur eussent emprunté l'usage

de boire du café, et les Romains l'eussent emprunté aux

Grecs. Et il est bien certain que ni les Grecs ni les Romains n'ont

connu cette boisson, dont tant de gens d'aujourd'hui ne peuvent pas

se passer.

La raison de cette ignorance réside probablement dans ce fait

que les contrées où le caféier poussait à

l'état sauvage étaient inconnues des Anciens. S'il faut

en croire le docteur Roth, le café serait originaire d'Abyssinie,

et plus particulièrement d'une province de ce pays, la province

de Kaffa dont il tire son nom. On le trouve encore a l'état sauvage

dans le Soudan et l'Afrique équatoriale.

Or, ni l'Abyssinie, ni l'Afrique équatoriale ne furent explorées

par les Anciens.

Les Abyssins furent apparemment le premier peuple du monde qui but du

café. De chez eux, le café passa en Perse où, dès

le XV siècle, on connaissait l'art de le brûler et de le

broyer pour en faire des infusions.

Un muphti d'Aden rapporta cette pratique en Asie Mineure, et, dès

lors la culture du café se fit dans ce pays. Elle passa de là

en Arabie et réussit particulièrement dans le Yémen.

Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, tout ce qui se consommait de

café en Europe venait de ce pays. Moka en était le centre

d'exportation.

Un auteur arabe raconte sur la découverte du. café cette

jolie légende :

Un berger, chargé de garder les chèvres d'un monastère,

constatait que ses bêtes ne dormaient pas et cabriolaient toute

la nuit. Il fit part de sa remarque au prieur du couvent, qui observa

les chèvres à l'endroit où elles paissaient. Et,

il remarqua qu'elles mangeaient volontiers les fruits de certains arbustes

sauvages. Il cueillit de ces fruits, les fit bouillir, et ayant bu de

cette décoction, il constata que lui-même n'avait plus

la moindre envie de dormir. Or, comme ces moines avaient la fâcheuses

habitude de sommeiller pendant les offices de nuit, il leur en fit boire

également.

C'est ainsi que les propriétés anti-somnifères

du café furent découvertes pour la première fois.

D'Orient, le café passa en Europe, au XVIIe siècle. Trévoux

affirme, dans son Dictionnaire, que, sous Louis XIII, on vendait dans

une boutique proche du Petit Châtelet, une boisson nommée

« cahouet », qui n'était autre chose que de la décoction

de café.

Ce qui est certain, c'est que, dès l'an 1644, quelqu'un apporta

à la Cour du café de Moka et en fit goûter à

Louis XIV, qui trouva la boisson savoureuse.

Mais ce ne fut qu'une vingtaine d'années plus tard que l'usage

du café se vulgarisa a Paris. La mode en fut répandue

surtout par Soliman Aga, ambassadeur de Turquie, et par le voyageur

Thévenot, qui avait conservé de ses voyages en Orient

l'habitude de cette boisson.

Un Arménien ouvrit, à la foire Saint Germain, un débit

de café qui attira la foule. Un Sicilien, nommé Procopio

Cultelli, en ouvrit un autre rue des Fossés-Saint-Germain (actuellement

rue de l'Ancienne-Comédie), en face du Théâtre-Français

; et ce fut l'origine du Procope, le fameux café littéraire,

qui ne disparut qu'en ces dernières années.

***

Bientôt, le café fit fureur. En un temps où un mot

spirituel suffisait pour illustrer son auteur, comment cette boisson,

qui passait pour stimuler l'esprit, n'eût-elle pas eu grand succès

?

Mais ce n'était point là la seule vertu que nos aïeux

reconnaissaient au café ; ils lui attribuaient encore la propriété

de dissiper les fumées de l'ivresse causée par le vin.

Nous en trouvons le témoignage dans ces vers qu'un poète

du temps adressait à l'un de ses confrères, bien connu

pour aimer la dive bouteille.

Ami, si le sommeil vient au milieu des pots

Répandre ses pavots,

Et qu'un vin trop fumeux te brouille la cervelle,

Prends du café : ce jus divin

Pour chasser le sommeil et le vapeurs du vin,

Saura te redonner une vigueur nouvelle.

Et Berchoux exprimait la même idée dans son poème la Gastronomie.

Le café vous présente une heureuse

liqueur

Qui, d'un vin trop fumeux, chassera la vapeur.

Cependant, le café n'eut pas que des

partisans. Quelques détracteurs s'élevèrent contre

la boisson nouvelle. C'étaient, en général, des

médecins qui s'effrayaient de la consommation abusive qu'on en

faisait.

Perdant tout le XVIII siècle, de nombreux médecins en

combattirent l'usage et le défendirent à leur clientèle.

L'un d'eux, ayant traité le café de poison devant Fontenelle

le vieil écrivain lui répondit :

- Il faut avouer que si le café est un poison, c'est un poison

lent, car j'en bois plusieurs tasses par jour depuis quatre-vingts ans

et ma santé n'en est pas sensiblement altérés.

Pourtant, tous les gens de lettres ne partageaient pas, sur les vertus

du café, l'enthousiasme de Fontanelle.

Montesquieu, notamment, raillait les gens qui prenaient du café

pour avoir de l'esprit :

Dans les Lettres Persanes, Usbeck écrit à Rhédi

: « Le café est très en usage à Paris ; il

y a un grand nombre de maisons où on le distribue. Il y en a

une où on apprête le café de telle manière

qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent : au moins, de

tous ceux qui en sortent, il n'y a personne qui ne croie qu'il en a

quatre fois plus que lorsqu'il y est entré.»

D'ailleurs, ce n'était pas seulement en France que les armateurs

et les détracteurs du café disputaient sur les vertus

ou les méfaits de ce breuvage. Il en était de même

en Allemagne. On y répandait à foison des couplets et

des pamphlets sur le café. Et ne vit-on pas le grand Sébastien

Bach mettre en musique une cantate sur la boisson nouvelle.

Cette cantate, bien simplette comme livret, mais dont la musique est

pleine d'esprit et de grâce enjouée, met en scène

un vieux bourgeois, maître Schlendrian, qui, ennemi juré

du café, défend à sa fille d'en boire, et lui déclare

que si elle désobéit à ses ordres, il ne la mariera

pas. La jeune Liesschen promet tout ce qu'exige son papa, mais, en secret,

elle annonce qu'elle ne donnera sa main qu'au soupirant qui lui garantira

le café par contrat.

Cette bluette, en dépit de sa naïveté, était

une sorte de symbole de l'action du café dans les familles. De

véritables Passions se manifestaient pour ou contre la boisson

nouvelle. Maris et femmes se querellaient sur ses vertus ou ses défauts.

Les enfants n'obéissaient plus à leurs parents. Un breuvage

de discorde s'était insinué dans les ménages

A. la vérité, pendant un siècle et demi, le café

demeura boisson d'intellectuels. Tous les poètes l'avaient chanté.

Tous les gens d'esprit crurent devoir l'apprécier. Même-ceux

qui ne l'aimaient pas en prirent par respect de la mode.

Mme de Sévigné, qui, d'ailleurs, n'a jamais prononcé

ni écrit la phrase fameuse « Racine passera comme le café

» - c'est Voltaire et La Harpe qui lui attribuèrent gratuitement

le propos - Mme de Sévigné n'était pas folle du

café. Elle disait - et ceci elle le disait vraiment - : «

Le café m'abêtit. » Mais elle en prenait tout de

même. Il est vrai que Mme de Sévigné fut la femme

« snob » par excellence. Il n'est pas un remède à

la mode, pas une station thermale en vogue dont elle n'ait voulu tâter.

Comment n'eût-elle pas pris du café alors qu'il était

de bon goût d'en prendre chez les gens de bon ton ?

Mais le peuple et surtout le peuple des campagnes ignora longtemps les

vertus du café. Jusqu'au XIXe siècle, le café ne

jouit auprès des masses que d'une assez médiocre réputation.

Beaucoup de médecins le présentaient comme une boisson

dangereuse, non point en elle-même, mais parce qu'insensiblement,

lorsqu'on en avait goûté on était entraîné

à en abuser. De sorte que beaucoup de gens prudents préféraient

ne pas se laisser tenter.

Cette thèse singulière avait trouvé un écho

chez Brillat-Savarin. Le grand gastronome exagère à plaisir

les dangers du café. Il raconte entre autres anecdotes qu'il

a vu à Londres, sur la place de Leicester, « un homme que

l'usage immodéré du café avait réduit en

boule ». Et il recommande aux pères et mères d'interdire

sévèrement le café à leurs enfants, «

s'ils ne veulent pas avoir de petites machines sèches, rabougries

et vieilles à vingt ans ».

Certes, le café n'est pas très salutaire aux enfants,

à cause de l'excitation nerveuse qu'il produit, mais, tout de

même, Brillait-Savarin exagérait un peu.

Napoléon fut un grand partisan du café, qui, cependant

ne lui réussissait guère. Un jour que le docteur Arnott

lui conseillait de n'en plus prendre, l'empereur lui répondît

« Le café fort et beaucoup me ressuscite ; il me cause

une cuisson, un rongement singulier, une douleur qui n'est pas sans

plaisir. J'aime mieux souffrir que de ne pas sentir. »

Il y a cent ans, on n'en donnait pas encore à nos soldats. En

1818, un médecin de la marine ayant signalé le café

comme un puissant antiscorbutique, on commença à en prescrire

l'emploi dans la nourriture des marins.

Quant aux troupes de terre, elles n'en reçurent que dans certaines

campagnes lointaines. Le baron Larrey, le grand chirurgien des armées

impériales, avait constaté dans les campagnes d'Égypte

et de syrie, l'excellente action du café sur les soldats atteints

de fièvre paludéenne. Son fils, le baron Hippolyte Larrey,

rappela le fait, alors des premières campagnes d'Algérie,

et si le café fut employé comme moyen prophylactique des

fièvres intermittentes dont les cas étaient assez nombreux

dans armée d'expédition. :

Ce n'est qu'en 1857 que le café entra régulièrement

dans l'alimentation du soldat Deux ans plus tard, nos troupes faisaient

la guerre en Italie, pendant une période extrêmement humide,

sous la pluie, dans la boue. Cependant, l'état sanitaire demeurait

excellent ; et beaucoup de médecins attribuaient à l'usage

du café cette heureuse influence sur la santé des soldats.

Ceci, à ce qu'il semble, devrait militer en faveur du maintien

du café dans la nourriture de nos troupiers. Peut-être

pourrait-on, du moins, le leur donner meilleur à faire en sorte

qu'il ne justifie plus le nom de « jus de chapeau », dont

ils l'ont gratifiè.

***

Aujourd'hui, le café n'a plus guère d'ennemis. Le dernier

adversaire, et le plus terrible peut-être qui se dressa contre

lui, fut Hahnemann, le créateur fameux de l'homéopathie.

Hahnemann allait jusqu'à lui dénier toute influence favorable

sur l'esprit.

C'était aller à l'encontre de l'opinion de Voltaire. Or

Voltaire, en l'espèce, était certainement beaucoup plus

compétent qu'Hahnemann.

Au surplus, on ne saurait prétendre que nous abusons du café.

Si j'en crois une statistique récente, en France on ne boit guère

qu'un peu plus de trois livres de café par an et par tête

d'habitant. Qu'est-ce au près du Brésil, où l'on

en boit annuellement quatorze livres par habitant ?

Ah ! si nous m'abusions pas plus de l'alcool !

Ernest LAUT

Le Petit Journal illustré du 22 février 1914