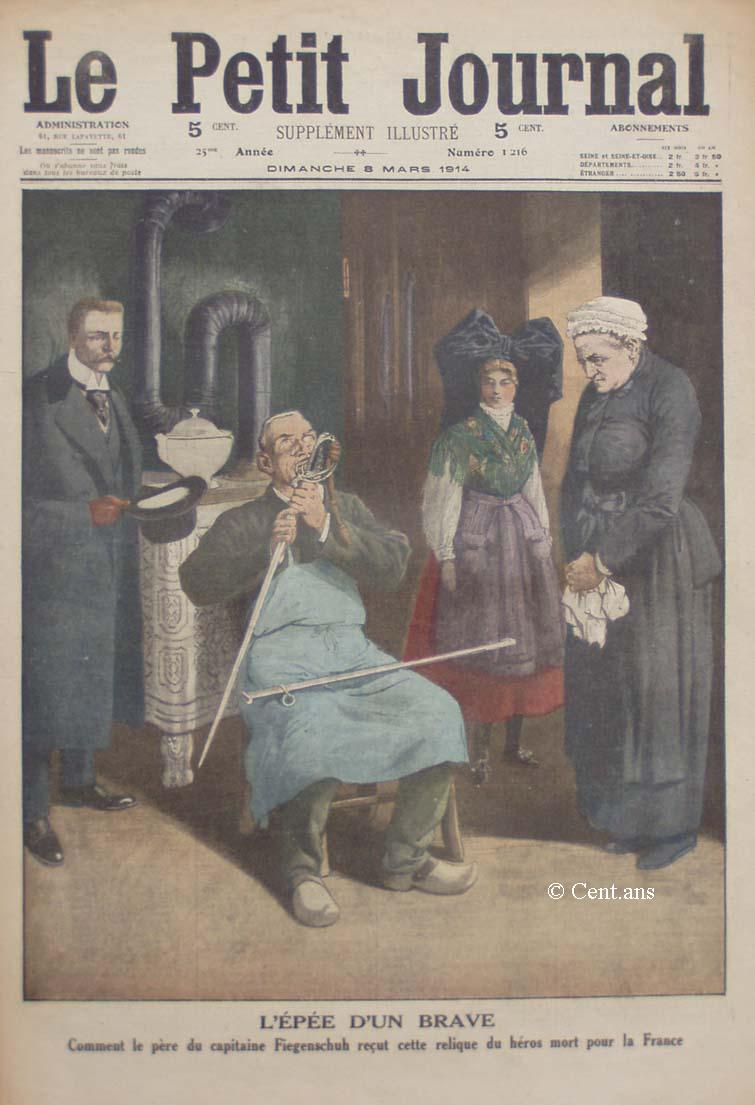

L'ÉPÉE D'UN BRAVE

Comment le père du capitaine Fiegenschuh reçut cette relique du héros mort pour la France.

Le musée de l'Armée s'enrichira

prochainement d'une pièce remarquable qui lui viendra d'Alsace.

Il s'agit de l'épée du capitaine Fiegenschuh le héros

d'Abéché tué 1e 10 janvier 1910 au Massalit.

On se rappelle l'émotion intense qui étreignit tout le

pays lorsqu'on apprit la mort héroïque du vaillant soldat.

Quand on vint alors annoncer aux parents de l'officier, la triste nouvelle,

le père Fiegenschuh qui est aveugle depuis 1895, s'écria

: « Il est mort en brave, pour son pays ! » Quant, à

la mère, elle dit : « Hélas ! nous n'avons pas un

seul souvenir de lui !

Ce souvenir les braves gens l'ont aujourd'hui, et le plus glorieux des

souvenirs.

Après de longues recherches, on était parvenu à

retrouver l'épée du vaillant officier alsacien, mort pour

la France. Pendant un certain temps, cette relique resta déposée

au ministère de la Guerre, dans le cabinet même du ministre.

Depuis quelques jours, elle se trouve aux mains de la famille Fiegenschuh,

qui habite La Robertsau, aux portes de Strasbourg. En recevant l'épée

de son fils, le vieux père Fiegenschuh éclata en sanglots,

embrassa longuement la garde...

La famille Fiegenschuh gardera l'épée par devers elle

pendant un certain temps, puis en fera remise au Musée de l'Armée.

VARIÉTÉ

Les petits prodiges

L'enfant chef d'orchestre. - Les petits

virtuoses fameux. - Pic de la Mirandole et ses émules.

Le savant qui tette sa nourrice. - Pauvres petits prodiges !

On mène très grand bruit en ce

moment autour d'un jeune garçon de sept ans qui serait, parait-il,

un chef d'orchestre extraordinaire.

Ce « kapellmeister » à la bavette est Italien. Ses

parents lui servent d impresario et le baladent à travers l'Europe

pour l'exhiber aux dilettantes ébahis. Il revient de Russie,

où le tsar, non content de l'applaudir, l'a embrassé.

Excusez du peu !... Bientôt il ira à Londres ; après

quoi, j'imagine qu'il viendra à Paris... Vous pensez bien qu'on

ne saurait manquer de présenter ce phénomène au

peuple le plus badaud de la terre.

L'étonnant de l'histoire, c'est qu'il paraît que ce prodigieux

enfant, qui dirige à volonté toutes les oeuvres des musiciens

classiques ou modernes, ne sait pas lire une partition. Il lui suffit

d'entendre une fois à l'orchestre et une fois au piano l'oeuvre

qu'il doit diriger, et la voilà sténographiée dans

sa mémoire, avec toutes les nuances, tous les rythmes, toutes

les reprises des instruments divers. Si vous ne trouvez pas ça

miraculeux, c'est que vous êtes bien difficile.

La raison qu'on donne de cette organisation surprenante, c'est que tous

les parents de cet enfant sont musiciens. Il a été élevé,

si l'on peut dire, dans une atmosphère d'harmonie. De là,

ces dons exceptionnels, favorisés par une mémoire extraordinaire,

et, peut-être aussi, par un travail préparatoire, accompli

sans doute à huis clos sous la direction paternelle.

Je dis « peut-être », parce qu'il serait imprudent

de rien affirmer en pareille matière : la nature a parfois des

fantaisies surnaturelles. Mais, à quiconque a tant soit peu de

connaissances musicales, il paraîtra pour le moins singulier qu'un

marmot de sept ans qui, de l'aveu même de sa famille, ne sait

pas lire une partition, puisse diriger à l'orchestre les oeuvres

des maîtres.

S'il se contentait d'être virtuose, nous ne nous étonnerions

pas. Le fait n'est pas excessivement rare d'un enfant de cet âge

jouant merveilleusement de quelque instrument. Les concours du Conservatoire

nous en offrent même assez souvent des exemples. Mais,de virtuose

à chef d'orchestre il v a une nuances. Pour diriger l'orchestre

les oeuvres des maîtres, il ne suffit pas d'avoir le goût

et le sens de la musique avec beaucoup de mémoire, il ne suffit

même pas d'être musicien et de connaître à

fond ce qui n'est même pas le cas tous les secrets de l'harmonie

; il faut encore de nombreuses études, une connaissance approfondie

de la technique de tous les compositeurs classiques, toutes choses qui

ne se peuvent acquérir que par de longues années de pratique

et de travail.

Aussi peut-on rester sceptique quand on vient vous raconter qu'un jeune

garçon de sept ans, qui ne sait pas l'harmonie, vous dirige quatre-vingts

ou cent musiciens jouant. indifféremment du Beethoven ou du Bach,

du Berlioz ou du Wagner.

L'hypothèse la plus probable, c'est que ce petit prodige, bien

stylé par l'impresario paternel, « fait les gestes »,

et qu'il les fait à propos. C'est déjà quelque

chose, évidemment ; mais souffler n'est pas jouer, battre la

mesure n'est pas diriger.

Et voilà pourtant de quoi épater les populations !...

***

On a comparé cet enfant à Mozart. Mais Mozart, lorsqu'il

vint à Paris, en 1763, - il avait alors sept ans, lui aussi -

ne fut présenté que comme un virtuose. Il jouait à

ravir du clavecin et du violon, mais il n'avait pas la prétention

de diriger des orchestres.

Déjà, il avait fait fureur à la cour d'Autriche

; il fit fureur à la cour de France. Et cet enfant n'était

pas que virtuose : il était musicien ; il savait lire une partition,

toutes les partitions qu'on voulait bien lui désigner. Il prestesse

sans une faute, et avec une prestesse incomparable, les morceaux les

plus ardus. Même, il composait. On prétend qu'à

cinq ans il avait fait déjà un concerto pour le piano.

Au point de vue musical, Mozart est à coup sûr le plus

étonnant des enfants prodiges ; mais il n'est pas le seul. Chacun

sait que Lully, petit marmiton au service de Mlle de Montpensier, jouait

si joliment du violon que la princesse le remarqua et le fit entendre

par le roi.- Ce fut le point de départ de sa carrière

de grand musicien.

Haendel, à douze ans, était déjà célèbre

comme virtuose. Schubert, Rameau, tout enfants, jouaient fort bien du

clavecin et s'essayaient à la composition.

A peine âgé de quatre ans, le Jeune Meyerbeer montrait

déjà les dispositions les plus rares et un goût

d'une remarquable précocité pour la musique. Son biographe,

Arthur Pougin, raconte que, saisissant au vol les mélodies des

orgues qui venaient s'arrêter devant la maison paternelle, il

les transportait aussitôt sur le piano, cherchant et souvent réussissant

à les accompagner convenablement de la main gauche. En 1800,-

il avait alors neuf ans - il se fit entendre à Berlin dans un

concert public, et tout le monde s'accorda à voir en lui un musicien

appelé à devenir illustre.

Je pourrais citer bien d'autres musiciens d'autrefois qui furent, en

leur enfance, des prodiges ; mais à quoi bon chercher des exemples

dans le passé, alors que nous avons, dans le présent,

le plus extraordinaire, le plus merveilleux de tous ?

Je veux parler de M. Camille Saint-Saëns, la plus haute gloire

de la musique française de ce temps. L'enfance de M. Saint-Saëns

est comparable à celle de Mozart. Tout petit, il montrait un

tel goût pour la musique, qu'à trente mois on lui donnait

son premier piano, un piano minuscule. On lui apprit le nom des notes

et on lui mit sous les yeux la méthode de Carpentier. En un mois,

il l'avait parcourue entièrement. Il ne voulait plus d'autres

jouets et poussait des cris dès qu'on fermait l'instrument.

A cinq ans, il jouait des sonates d'Haydn et de Mozart. A dix ans, il

donna son premier concert à la salle Pleyel et joua des concertos

de Beethoven et de Mozart avec accompagnement d'orchestre. Quelqu'un

qui se trouvait là s'étonnait qu'on fit jouer du Beethoven

à cet enfant :

- Quelle musique jouera-t-il quand il aura vingt

ans ?

- Il jouera la sienne ! répondit sa mère avec un juste

orgueil.

***

Tous ces jeunes prodiges que je viens de citer

sont de ceux qui tinrent les promesses de leur enfance. Mais combien

d'autres ne furent que des étoiles vite éteintes ! Combien

d'autres succombèrent jeunes sous de poids de leur génie

naissant !

Ce n'est point en musique seulement que se manifeste la précocité

prodigieuse de certains enfants. On en trouve des exemples dans la plupart

des autres arts ; on en trouve également dans la littérature

et même dans la pratique des sciences les plus ardues.

Vous n'êtes point sans avoir ouï parler de ce fameux Pic

de la Mirandole, dont le nom est resté comme le synonyme du savoir

universel.

Dès son enfance, il se voua avec un entraînement extraordinaire

à l'étude de toutes les sciences. La philosophie, les

langues, la poésie, les mathématiques, la jurisprudence,

la théologie, les recherches d'érudition, les sciences

occultes même, furent les premiers jeux de cet enfant extraordinaire,

qui semblait devoir reculer les bornes du savoir humain. A dix ans,

on le considérait, en Italie, comme le premier orateur et le

première poète de son temps.

De tous les savants dont la jeunesse se manifesta prodigieuse par l'étude,

il est un de ceux qui vécurent le plus longtemps. Pic de la Mirandole

mourut en 1491 à l'âge de trente et un ans.

Bien d'autres furent moins favorisés du ciel : tel, par exemple,

cet autre prodige, Jean-Philippe Baratier, qui naquit le 19 janvier

1721, à Schwabach, près de Nuremberg.

A l'âge de trois ans, Jean Baratier savait écrire. A quatre

ans, il parlant le latin avec son père, le français avec

sa mère et allemand avec sa servante. A sept ans, il savait de

plus le grec et l'hébreu. A neuf ans, il composa un dictionnaire

grec des mots les plus difficiles de l'Ancien et du Nouveau Testament,

soit deux volumes de trois à quatre cents pages in-4°. En

1732 ( il avait alors onze ans ), il composa une traduction française

d'un manuscrit hébreu du XIIe siècle, l'Itinéraire

de Benjamin de Tudèle, avec des notes et des dissertations

qui remplissent un volume et étonnent encore aujourd'hui les

commentateurs par l'abondance des lectures et la force de logique qu'elles

supposent dans leur jeune auteur.

Tout à coup, il s'éprit d'une grande passion pour les

mathématiques ; et trouva des méthodes de calcul nouvelles.

Puis il se livra aux études astronomiques et composa des mémoires

qui lui valurent d'être nommé membre de l'Académie

de Prusse.

En 1738, il proposait à d'Académie des Sciences de Paris

une boussole qu'il avait inventée avec trois mémoires

des plus savante sur des questions astronomiques.

Son étonnante intelligence s'exerçait sur toutes les sciences.

Il étudia les langues et les littératures de tous les

temps et de tous les pays, traduisit les inscriptions des médailles

des antiquités égyptiennes, chinoises, indiennes, grecques

et romaines. Il commençait à s'occuper de l'explication

des hiéroglyphes, lorsqu'il mourut, à l'âge de dix-neuf

ans, le 5 septembre 1740.

Quand ils sont trop savants, les enfants vivent peu.

Nous en trouvons une nouvelle preuve dans l'histoire de Henri de Heinecken,

qui naquit à Lubeck, le 6 février 1721.

A l'âge de dix mois ce phénomène parlait et posait

des questions. A douze mois, il récitait couramment une traduction

en vers du Pentateuque ; à treize, tout l'Ancien Testament ;

à quatorze, le Nouveau. A dix-huit mois, il apprenait l'Histoire

universelle, la géographie; le latin, l'anatomie, et, entre deux

tétées que lui donnait sa nourrice, il conversait avec

elle en patois bas-allemand. Ces débuts promettaient à

l'Allemagne un Pic de la Mirandole plus moderne que l'autre et par suite

plus instruit, quand les parents du jeune prodige, conseillés

par son maître, eurent la vaniteuse et funeste ambition de le

présenter au roi Frédéric IV de Danemark. L'enfant,

alors âgé de trois ans, obtint les honneurs d'une audience

solennelle où le monarque, assisté des hommes les plus

savants du royaume, voulut s'assurer lui-même de son érudition.

L'enfant, très faible, pouvant marcher à peine, était

porté dans les bras de sa nourrice et, comme Antée touchant

la terre maternelle, entre deux discours, il reprenait des forces au

contact de sa porteuse, car, si avancé qu'il fut à tant

d'égards, à trois ans il tétait encore. Et c'était

un spectacle peu banal que celui de ce savant, mêlant à

des dissertations d'économie politique et de théologie

ces intermèdes puérils. Le voyage à Copenhague

le fatigua beaucoup. Revenu en Allemagne, il ne fit plus que languir,

sans rien perdre toutefois de sa force intellectuelle. Il vit venir

la mort avec courage, demanda un squelette pour vérifier un détail

d'anatomie, discuta la question de l'immortalité et mourut en

disant : « Seigneur Jésus, recevez mon âme. »

Il avait quatre ans.

La littérature fournit aussi des petits prodiges ; mais ceux-là,

on les appelle plus communément des « enfants sublimes

». N'empêche qu'il :serait préférable, parfois,

de laisser dans l'ombre les oeuvres de leur enfance. On nous a exhumé

ces temps derniers des vers écrits par Victor Hugo à douze

ans de la prose de Flaubert, à quinze ans qui, très certainement

n'ajouteront rien à la gloire de ces deux écrivains.

La vérité, c'est que l'homme seul est capable de créer.

Enfant, on peut être un virtuose, un interprète habile,

on peut donner, par des ressources extraordinaires de mémoire,

l'illusion de la science, mais le génie créateur on ne

saurait l'avoir qu'après des années d'études et

quand on a pu enfin dégager sa personnalité de ces études

mêmes et de l'imitation d'autrui. Compositions de musiciens en

culotte courte, vers de poètes à la bavette ne peuvent

être que des balbutiements.

***

Mais revenons à notre chef d'orchestre de sept ans. Un de nos

confrères, qui est allé lui rendre visite, l'a trouvé

jouant avec des soldats de plomb.

Pauvre petit prodige !... Je gagerais qu'il a plus de plaisir à

faire manoeuvrer sous ses doigts ses petits bonshommes qu'à discipliner

sous sa baguette tous ces musiciens barbus qui doivent bien,.quelquefois,

le regarder avec un peu de pitié.

Car je ne sais si vous êtes comme moi, mais c'est là le

sentiment que m'inspirent généralement tous ces enfants

prodiges. Je les plains, parce qu'ils sont enfants sans avoir le joies

de l'enfance.

Est-il rien de plus pénible que de voir un enfant exprimer des

sentiments ou remplit une fonction qui ne sont pas de son âge?

Je me rappelle, il y a quelques années, une fillette de huit

à dix ans, qu'une mère inconsciente traînait dans

les soirées, où elle lui faisait réciter des poème

ou des fragments de tragédies. L'enfant a déjà

la physionomie, la voix et toutes les allures de l'emploi. Elle faisait

des mines et prenait des poses comme une cabotine accomplie. Elle disait,

de la façon la plus naturelle du monde, des choses qu'elle ne

pouvait comprendre, et qu'elle exprimait pour tant sur le ton le plus

juste, grâce, évidemment, à une faculté d'assimilation

extraordinaire et à la patience de ses maîtres.

Eh bien, le croiriez-vous, cette justesse de ton, qui m'eut ravi chez

une vraie tragédienne, me semblait horriblement péniblement

chez cette enfant. Je pensais, en écoutant la pauvre gamine déclamer

des tirades, des tragédies de Corneille ou des drames de Victor

Hugo, je pensais à tout ce qu'on avait dû lui imposer de

travail pour arriver à ce résultat, à toutes les

joies enfantines dont on l'avait privée ; je pensais aux poupées

délaissées, aux rondes oubliées.

Et j'aurais voulu pouvoir dire à la mère, à cette

mère coupable de sacrifier ainsi, pour sa vanité ou pour

son profit, l'innocence morale de sa fillette, tout ce que cette sorte

de proxénétisme avait d'abominable.

Oui, ce n'est pas toujours de l'admiration qu'on éprouve en face

d'un enfant précoce, c'est plus souvent de la pitié. Un

enfant précoce, c'est un petit malheureux qui n'aura pas connu

ce qu'il y a de meilleur dans la vie : l'insouciance et la naïveté

de l'enfant.

Ah ! n'encouragez pas trop chez l'enfant les passions précoces,

ces passions fûssent-elles les plus hautes et les plus nobles

; faites qu'il reste enfant le plus longtemps possible. « Un enfant

sans innocence est une fleur sans parfum », a dit Châteaubriand.

Si vous voulez que la fleur sente bon, laissez-la au jardin ; si vous

voulez que l'enfant reste pur, ne l'arrachez ni à son milieu

ni aux jeux de son âge, et gardez-vous de le livrer trop tôt

aux émotions de la vie, et à ses désillusions.

Ernest Laut

Le Petit Journal illustré du 8 Mars 1914