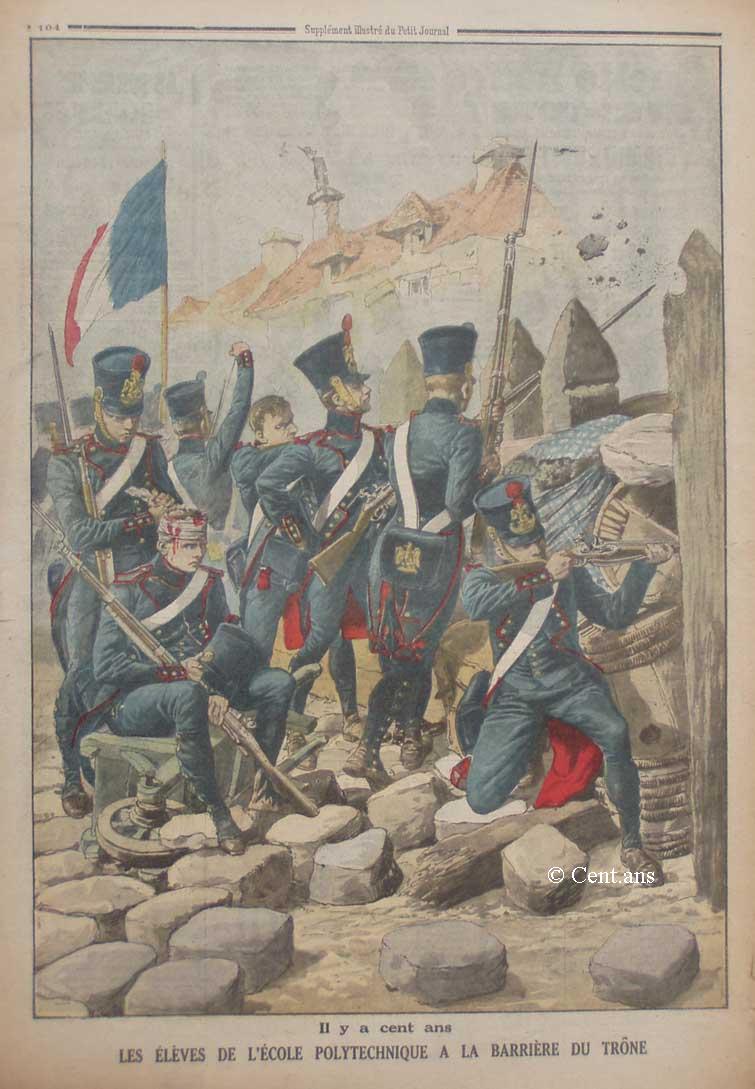

IL Y A CENT ANS LES ÉLÈVES

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

A LA BARRIÈRE DU TRONE

Dans la défense de Paris, le 30 mars 1814,

Les élèves de Polytechnique jouèrent un rôle

particulièrement héroïque. Nous avons voulu populariser

le souvenir de leur vaillance par une gravure les représentant

à la barrière du Trône, où leur intervention

fut des plus glorieuses. Et nos lecteurs trouveront en outre, à

la 5e page, encadrée d'un article sur les « Héros

de Polytechnique », la reproduction inédite du superbe

monument qui sera élevé prochainement à la mémoire

des Polytechniciens morts pour la patrie en 1814....

VARIÉTÉ

IL Y A CENT ANS

Le 30 mars 1814. - Paris devant l'invasion.

- A la barrière de Clichy. - Le meunier héroïque.

- L'Ecole Polytechnique et l'Ecole d'Alfort. - La colère de l'Empereur.

Il y a cent ans, ce fut sous les murs de la

capitale, l'épilogue héroïque de cette épopée

qui s'appelle dans l'histoire, la campagne de France.

Si Napoléon, lorsqu'il revint, onze mois plus tard, de l'Île

d'Elbe, eût rendu justice au courage des bourgeois de Paris, comme

il le fit pour ceux de Chalon-sur-Saône, Tournus, Saint-Jean-de-Losne

et Roanne, il y aurait près d'un siècle que la croix de

la Légion d'honneur serait inscrite dans le blason parisien.

Malheureusement, l'Empereur mal renseigné sur la fidélité

du peuple de Paris, avait refusé de constituer et d'armer utilement

la garde nationale ; et, lorsque, le 30 mars 1814, deux cent mille coalisés

se présentèrent devant la capitale, les maréchaux

Marmont et Mortier n'eurent guère à leur opposer qu'une

vingtaine de mille hommes de troupes régulières.

Pourtant, les gardes nationaux, dont trois mille à peine avaient

des fusils, coururent aux barrières et luttèrent toute

la journée contre un ennemi formidable. Le monument qui s'élève,

aujourd'hui, sur la place Clichy, à la mémoire du maréchal

Moncey et de ses soldats improvisés, témoigne de cet héroïsme

.

***

Il n'entre point dans ma pensée, de relater ici cette journée

héroïque et douloureuse, dont un siècle aujourd'hui

nous sépare. Il faudrait trop de pages pour en résumer

seulement l'histoire.

Contentons-nous d'évoquer quelques-uns des traits de courage

et de dévouement au pays, dont les barrières de Paris

furent le théâtre ce jour-là.

La ville n'était pas défendue ; point de forts ; à

peine quelques batteries sur les hauteurs de Montmartre, des Buttes-Chaumont

et de Belleville ; des gardes nationaux sans armes et sans munitions.

Aucun moyen de résister longtemps. Et, chaque jour, on apprenait

que les armées coalisées se rapprochaient de la capitale.

Pourtant, les Parisiens ne s'affolaient pas. Ils gardaient cette belle

âme insouciante et légère qu'ils montrèrent

toujours dans le danger. Le canon tonnait déjà sous les

murs de Paris, qu'ils ne voulaient pas croire encore au péril

qui menaçait la ville. « Napoléon va venir »,

disaient-ils. Et la seule pensée que l'homme invincible ne pouvait

les abandonner, entretenait chez eux la confiance. La veille de la capitulation,

tous les théâtre avaient, comme de coutume, ouvert leurs

portes; le boulevard avait vu passer les élégances habituelles

: Tortoni, alors en pleine vogue, débitait ses glaces aux amateurs.

On menait joyeuse vie. On ne croyait pas au danger. « Depuis tant

d'années, dit une Parisienne d'alors, on était habitué

à voir réussir Napoléon, que la défiance

eût été presque une ingratitude ».

Cependant, lorsque le 30 mars, aux premières lueurs du jour,

on entendit, tout proche, le fracas du canon, lorsqu'à travers

les rues, le tambour battit la générale, il fallut bien

se rendre à l'évidence. L'ennemi était là,

tout prêt à franchir les derniers obstacles et à

entrer en vainqueur dans cette capitale qui, depuis la guerre de cent

Ans, n'avait pas subi pareille honte.

Ce fut, pour les habitants, une véritable surprise. Un Anglais,

nommé Underwood, qui se trouvait alors, à Paris comme

prisonnier de guerre, raconte :

« Le 30, au matin, à 6 heures et demie, je fus réveillé,

dans la rue Cerutti, où je logeais, par un tambour de la garde

nationale, qui battait isolément le rappel. Dans le même

moment, j'entendis gronder le canon dans la direction de Belleville.

J'ouvris ma croisée : le ciel était grisâtre. Le

grand nombre de personnes des deux sexes qui se trouvaient à

leurs fenêtres avec leurs bonnets de nuit et dans un état

de demi-nudité, produisait un effet singulier...»

Les Parisiens avaient fort bien dormi, sans s'inquiéter du péril

qui les menaçait ; et il n'avait fallu rien moins que le canon

et le tambour pour les réveiller.

Mais dès qu'ils comprirent que l'ennemi était aux murailles,

il y eut, dans la population un superbe élan de résistance.

Les rues offraient alors le spectacle le plus singulier. De toutes parts,

les villageois de la banlieue avaient gagné la ville et se dirigeaient,

poussant leurs bestiaux devant eux, vers les boulevards où on

les parquait, au fur et à mesure de leur arrivée. Des

voitures, chargées de soldats blessés dans les engagements

de la veille, jetaient une note de tristesse au milieu de ce désordre

pittoresque.

Et, dans l'autre sens, on voyait des bataillons de la garde nationale

qui montaient vers les barrières, pour défendre la ville.

Là plus grande partie de ces soldats improvisés n'avaient

que de mauvais fusils ; d'autres avaient décroché leur

fusil de chasse. Ils étaient mal armés ; cependant, ils

allaient courageusement à l'ennemi. Et ces hommes chantaient

une chanson que, depuis quelques jours, le théâtre avait

popularisée, et dont le refrain était :

Non, non, jamais de la ville immortelle

Ils n'oseront insulter les remparts.

***

Ils osaient, cependant.

Déjà, sur les hauteurs de Saint-Chaumont, Mortier résistait

aux premiers assauts de l'ennemi, et, du haut de Romainville et de Belleville,

Marmont repoussait les attaques du prince de Wurtemberg,

Là, du moins, l'ennemi avait affaire à des troupes régulières

; mais, à la barrière de Clichy, ce furent de simples

gardes nationaux qu'il trouva devant lui, et la défense n'en

fut ni moins héroïque ni moins sanglante.

Un tableau célèbre d'Horace Vernet, reproduit en bas-relief

sur le beau monument de Guillaume et Doublemard, qui décore aujourd'hui

la place Clichy, illustre cette page glorieuse de la défense

de Paris. On y voit le maréchal Moncey enflammant de zèle

des braves soldats-citoyens qui l'entourent.

Le quartier général, du maréchal était à

l'entrée de l'avenue de Clichy actuelle, dans un restaurant que

tous les vieux Parisiens, ont bien connu, chez le père Lathuile.

Et le père Lathuile, ce jour-là, avait vidé ses

caves.

- Buvez, disait-il, aux défenseurs de Paris, en leur offrant

son meilleur vin, buvez, il ne faut pas qu'il en reste pour les ennemis.

Et le vin du père Lathuile fit merveille. Un moment, sous le

feu des canons qu'on avait braqués là, tout un corps russe,

commandé, hélas ! par un émigré français,

le marquis de Langeron, fut obligé de se replier en désordre.

C'est que parmi ces gardes nationaux, il y avait plus d'un vieux soldat,

des campagnes de naguère ; il y avait des soldats d'Austerlitz

et d'Iéna. Dans le tableau d'Horace Vernet on voit un vieux grenadier

tout couvert de blessures. C'était un simple poêlier parisien

nommé Margaziti, qui avait fait, en 1792, la campagne de Belgique

sous Dumouriez, et s'était vaillamment battu à Jemappes.

Tous ces braves gens n'avaient rien oublié des héroïsmes

passés.

Ce jour-là, les Parisiens ont bien mérité de leur

ville et du pays, et si l'empereur avait eu moins de défiance

en eux, s'il les eût depuis longtemps armés et exercés,

qui sait si leur résistance ne lui eût pas permis d'arriver

à Paris avant la capitulation et si la face des choses n'eût

pas été changée !

***

Montmartre, ce même jour, fut témoin d'un trait d'héroïsme,

digne de l'antiquité. On a longtemps douté de son authenticité,

tant il apparaissait extraordinaire et peu en rapport avec la condition

pacifique de celui qui en fut le héros et la victime.

Cette authenticité est aujourd'hui prouvée d'une façon

irréfutable.

Il s'agit de la mort glorieuse de Pierre Debray, meunier du moulin Montmartrois

qu'on appelait alors le « blute-fin », et que nous nommons

aujourd'hui le Moulin de la Galette.

Le corps d'armée de Silésie avait été chargé

d'enlever la hauteur de Montmartre. Déjà, le combat qui

livra cette position aux Alliés avait donné lieu à

un de ces traits de bravoure fabuleux, comme on en trouve tant dans

les annales de la Grande Armée. A plusieurs reprises, un colonel

français, suivi de quatre cents dragons seulement, fondit sur

plus de vingt mille ennemis déployés dans la plaine ;

et il ne se retira qu'après s'être aperçu qu'on

cherchait à le tourner.

Alors un parti de cosaques parvint jusqu'au sommet de la butte. Or,

tout au sommet, il y avait une batterie installée et c'étaient

les Debray quatre-frères et le fils de Pierre Debray, l'aîné

- qui servaient, avec les artilleurs, les pièces au pied de leur

moulin.

Trois Debray étaient tombés sous les balles. Lorsque les

cosaques eurent réussi à gravir la butte, on donna l'ordre

de cesser le feu. Mais Debray, l'aîné, demeuré avec

son fils près de la batterie, résolut de n'en pas tenir

compte.Le meunier voulait venger ses frères. Quand la cavalerie

ennemie arriva pour prendre possession de ses canons, il la laissa approcher

à bonne distance, et lui envoya une volée de mitraille.

Furieux, les cosaques fondirent sur les canons, les enclouèrent

et s'emparèrent des canonniers.

- Que celui qui a tiré se livre, dit le commandant russe, sinon

qu'on les fusille tous !

Debray sotit des rangs.

- C'est moi dit-il.

Et, comme un officier s'avançait pour s'emparer de sa personne,

le meunier sortit de sa poche un pistolet tout armé et lui tira,

à bout portant, une balle qui l'étendit raide mort.

Percé de dix coups de lance, Debray tomba. Par l'ordre du commandant

russe, son corps fut dépecé séance tenante, et

les débris sanglants accrochés, en manière de représailles,

aux ailes de son moulin.

Des recherches, dans le registre de Saint-Pierre de Montmartre, opérées

récemment, ont fait découvrir cette mention :

« Le 1er avril 1814, a été inhumé dans le

cimetière de l' église, Pierre Debray, meunier, mort le

30 mars, par accident ».

« Par accident »... On n'osa pas écrire sur le registre

officiel de l'église la vraie cause de la mort de Debray. Mais

la tradition de cette mort glorieuse est maintenant affirmée

par ce document. Et dimanche prochain, 29 mars, la société

de « Vieux-Montmartre » apposera sur le moulin de la Galette,

témoin de cette scène héroïque, une plaque

consacrant à jamais la mémoire du courageux meunier, mort

pour la défense de Paris.

***

A Charenton, ce sont les élèves de l'école Vétérinaire

d'Alfort qui se couvrirent de gloire. Organisés militairement

depuis que les événements faisaient prévoir d'attaque

de Paris par les Alliés, ils furent dirigés, le matin

du 30 mars, sur le pont de Charenton que deux fortes colonnes de l'armée

du prince de Wurtemberg essayaient de forcer.

Dès que l'ennemi arriva à la tête du pont, une vive

fusillade, partie de l'autre rive, arrêta son élan ; en

même temps, une batterie servie par des canonniers garde-côtes

lui envoyait une volée de mitraille. Un flottement se produisit

dans les rangs de la colonne ennemie. Les élèves d'Alfort

en profitèrent et se lancèrent à la baïonnette

contre leurs adversaires. Ce fut une héroïque mêlée

où les jeunes gens firent noblement leur devoir.

Mais l'ennemi recevait, à chaque instant, des renforts. Craignant

d'être débordé, je bataillon d'Alfort dut rétrograder.

Une colonne de grenadiers hongrois s'avança au pas de charge

pour s'emparer du pont. Mais un jeune étudiant d'Alfort qui,

blessé, n'avait pu suivre ses camarades dans leur retraite, se

traîna jusqu'aux canons encore chargés, qui se trouvaient

à la tête du pont, et, avec la pierre de son fusil, parvint

à mettre le feu à l'un d'eux. Une terrible décharge

de mitraille abattit le premier rang de la colonne ennemie.

L'occupation du pont de Charenton avait coûté cher aux

alliés. Quant aux élèves de l'École Polytechnique,

nos lecteurs trouveront plus loin, sous la plume érudite de notre

collaborateur Édouard Cachot, l'historien des guerres de l'Empire,

le récit pittoresque et mouvement de leur patriotique et vaillante

intervention dans cette mémorable journée.

Ainsi, sur tous les points où l'ennemi porta son effort, il trouva

devant lui résistance improvisée du peuple de Paris. Mais

que pouvaient vingt-mille hommes exténués par les combats

des jours précédents, que pouvaient quelques milliers

gardes nationaux mal armés et quelques centaines de jeunes gens,

si valeureux fussent-ils, en face d'une armée formidable deux

cent mille hommes dont les bataillons accouraient en rangs pressés

vers la capitale ?

Ah ! si, du moins, Napoléon eut-été là!...

Napoléon n'était pas là. Quand il accourut enfin,

ce fut pour apprendre, à quelques lieues de Paris, qu'il était

trop tard et que la capitulation était signée.

L'endroit où d'événement lui fut révéler

est encore aujourd'hui à peu près tel qu'il était

il y a cent ans : c'est l'auberge de Cour de France, à

Fromenteau, près de Juvisy, sur la vieille route de Fontainebleau,

à deux pas de ce joli pont des Belles-fontaines qui franchit

la rivière d'Orge à cet endroit.

Il était huit heures du soir l'empereur parti de Fontainebleau,

attendait que relais de la Cour de France changeât chevaux de

sa berline, quand le général Belliard, venu de Paris à

franc étrier, apprit la fatale nouvelle.

La vieille auberge de la Cour de France fut témoin d'une

effroyable colère. L'homme qui se croyait invincible, ne voulait

être vaincu.

- Ma voiture, criait-il, je veux aller à Paris.

- Sire, lui dit Belliard, Votre Majesté s'expose à se

faire prendre et à faire saccager la capitale...

Et Napoléon, à ces mots, se calma courba le front sous

la fatalité. Il comprit que tout était fini et qu'il avait

perdu France en perdant Paris.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 29 mars 1914