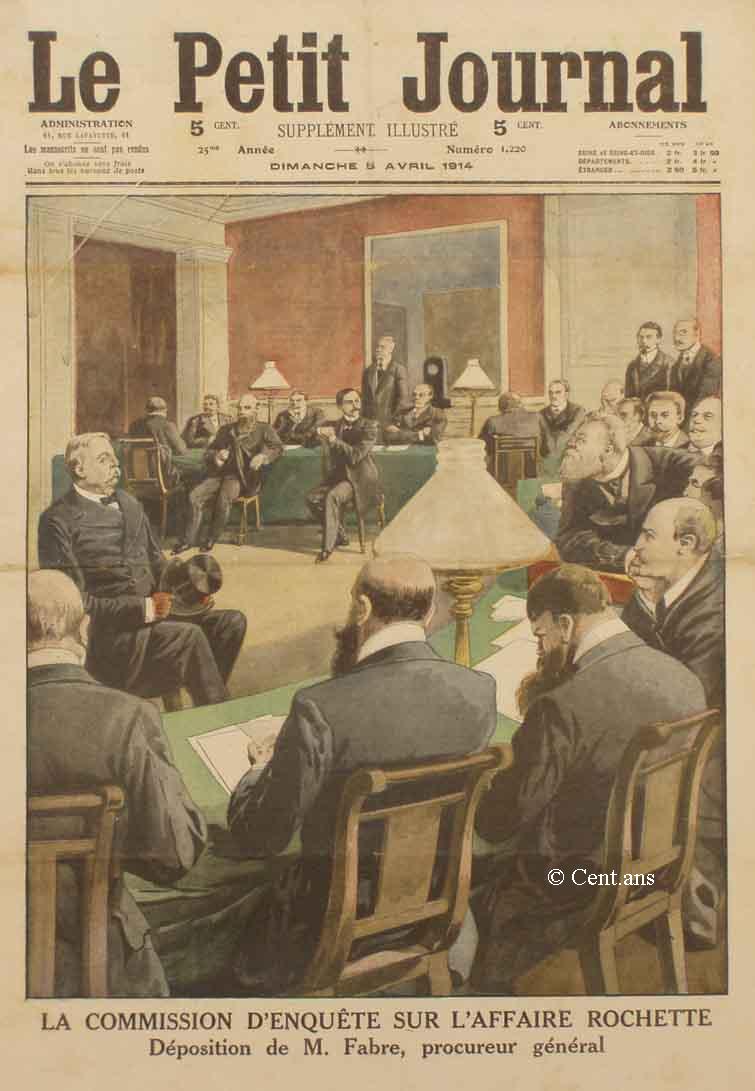

LA COMMISSION D'ENQUÊTE

SUR L'AFFAIRE ROCHETTE

Déposition de M. Fabre, procureur général

A. la suite de l'assassinat de M. Calmette,

un document secret fut produit à la Chambre par M. Barthou, document

dans lequel M. Victor Fabre, procureur général, avait

consigné, en 1911, les pressions dont il déclarait avoir

été l'objet de la part de M. Monis, alors président

du Conseil, sur les instances de M. Caillaux, en faveur du financier

Rochette.

C'est la production de ce document qui a fait reprendre, l'enquête

sur cette affaire Rochette, dont les péripéties politico-financières

ont, depuis six ans, troublé tant de fois l'opinion publique.

Et, devant la commission parlementaire, nommée il y a quatre

ans déjà, sous la présidence de M. Jaurès,

la dite enquête a repris son cours, afin de rechercher quel fut

exactement le rôle des hautes personnalités du Parlement

visées dans le rapport du procureur général.

Un des membres de la commission, M. Maurice Barrès, nous donne

la physionomie une de ces séances.

« Nous siégeons, écrit-il, dans un des bureaux où

se réunissent les commissions ordinaires, une pièce assez

haute, assez grande, dont les deux larges fenêtres donnent sur

le jardin intérieur du Palais-Bourbon. Une table à tapis

vert, en forme de fer à cheval l'occupe entièrement. Nous

nous asseyons tout autour au hasard de notre arrivée et chacun

a devant soi du papier, de l'encre, des plumes...

» A chaque fois qu'un témoin est introduit, tout le monde

se lève. Le président lui adresse un mot de courtoisie

et, en face de lui, l'invite à s'asseoir entre les deux branches

que dessine notre table. Le témoin parle sans que personne l'interrompe.

Ceux des commissaires qu'une phrase met en éveil, d'un geste

se font inscrire. Quand le témoin a cessé de parler, le

président procède à l'Interrogatoire, puis selon

l'ordre d'inscription donne à chacun de ses collègues

la parole. Et pour finir, après un remerciement du président,

chacun s'étant de nouveau levé, le témoin se retire.

»

Telle, est la procédure de ces séances. Tout se passe

là froidement, dignement, parlementairement. Mais que d'agitations

se manifestent au fond des consciences, que d'émotions contenues

se lisent parfois sur les visages. Et quel drame profond se joue sous

cette apparence de solennité parlementaire.

VARIÉTÉ

Au temps des Chicards

Les bal masqués de l'Opéra, - Leur origine et

leur histoire. - Musard et son orchestre. - Chicards et Débardeurs.

- Les Clodoches. - Où sont les folies d'antan ?

On tente en ce moment de faire revivre les bals

masqués de l'Opéra. Y réussira-t-on ? C'est possible.

Paris a perdu depuis assez longtemps la tradition de ces redoutes bruyantes

et tumultueuses pour que le goût lui en puisse revenir.

Car il en est des modes de divertissement comme de toutes choses en

ce monde. Tout passe, tout lasse. Après le succès vient

la satiété. Que de plaisirs qui faisaient la joie de nos

aïeux et qui nous semblent aujourd'hui fastidieux ! Mais ces mêmes

divertissements du passé renaîtront quelque jour prochain

peut-être et amuseront nos fils.

Cependant, une raison semble rendre douteux le succès de la tentative

actuelle. Les danses à la mode en ce moment ne sont pas des danses

gaies. Avez-vous vu danser le tango? Il paraît que c'est voluptueux.

Je n'en sais rien ; ça me fait surtout l'effet d'être compliqué

et pas mal ennuyeux. Les gens qui dansent ça ont tous un pli

au front. Çà m'a tout l'air d'être pour eux un travail

bien plus qu'un plaisir. Ils paraissent avant tout préoccupés

de ne pas s'embrouilles dans leurs pas.

Eh bien, on ne fait pas un bal gai avec des danses tristes, avec des

danses lentes aux rythmes complexes et savants. Sébastien Mercier

raconte que, sous le Directoire, on dansait de telles danses, et que

des hommes avaient tous en dansant « un air froid, triste et morose

» ; et puis un beau jour, un certain M. de Trénis rapporta

d'Allemagne une danse voluptueuse et entraînante à la fois

: la valse. Et dès lors, les bals qui étaient, auparavant,

peu fréquentés et vides d'agrément, s'emplirent

d'une foule ardente et pleine d'entrain.

La foule ne va pas au bal uniquement pour regarder danser ; elle veut

entrer dans la danse ; sinon elle ne tarde pas à s'ennuyer. Or,

avec des danses compliquées et froides, on n'aura comme danseurs

que des professionnels ; et la foule, une fois sa curiosité satisfaite,

ne reviendra plus.

C'est pourquoi il me semble que si l'on veut faire revivre les joyeux

bals masqués du Second Empire, il importe avant tout de remettre

à la mode les danses faciles bien rythmées, des danses

à la portée de tout le monde, et les joyeux quadrilles

avec leur galop infernal.

***

Cet essai de renaissance des bals masqués de l'Opéra fait

évoquer bien des souvenirs du passé. C'est toute la joyeuse

vie parisienne d'autrefois qui revit dans ces souvenirs.

Savez-vous qu'il y a près de deux siècles que fut créée

cette tradition du Paris qui s'amuse. C'est en 1715 que le comte de

Bouillon proposa au Régent d'organiser trois fois la semaine

dans la salle de l'Opéra des bals masqués ou non masqués.

Il s'agissait de faire concurrence à tous les petits bals borgnes

qui s'étaient ouverts dans Paris et où se passaient constamment

des scènes et des aventures fâcheuses. Le Régent

trouva le projet de son goût et donna au comte de Bouillon six

mille livres pour qu'il le réalisât. « On fit, dit

Saint-Simon, une machine d'une admirable invention et d'une exécution

facile et momentanée, pour couvrir l'orchestre et mettre le théâtre

et le parterre au même plain-pied et en parfait niveau. »

On sait que l'Opéra était alors au Palais Royal : le Régent

venait au bal en voisin, à la suite de ses petits soupers. Mais

il ne voulait pas être reconnu ; et, non content de porter un

masque, il demandait à ses familiers d'éviter toute marque

de respect qui pût déceler sa vraie personnalité.

C'est à ce propos que Chamfort raconte l'anecdote que voici:

« Le Régent voulait aller au bal et n'y pas être

reconnu « J'en sais un moyen », dit l'abbé Dubois

; et, dans le bal, il lui donne des coups de pied dans le derrière.

Le Régent qui les trouva trop forts, lui dit :

« L'abbé, tu me déguises trop ».

Pendant tout le dix-huitième siècle, la tradition des

bals de l'Opéra se poursuivit avec des fortunes diverses. La

Révolution l'abolit comme elle abolit toutes les joies du passé.

La carmagnole avait remplacé les grâces du menuet ; et

la carmagnole se dansait surtout dans la rue.

La fin du Directoire vit renaître les fêtes chorégraphiques

de l'Opéra. Mais sous l'Empire les bals furent clairsemés.

Tous les jolis danseurs étaient à l'armée ; et

Napoléon les avait bien plus habitués à la musique

des canonnades qu'à celle des orchestres joyeux.

La pudibonde Restauration n'encouragea guère ces sortes de fêtes.

Mais voici Louis-Philippe ; et les bals de l'Opéra vont rentrer

en faveur. De 1830 jusqu'à la fin de Empire, c'est une période

presque ininterrompue de succès.

Il est vrai qu'il y a Musard, le grand Musard, le chef d'orchestre abracadabrant

qui invente les danses les plus effrénées, les galops

les plus extraordinaires, Musard qui imagine les moyens les plus extravagants

pour entraîner les danseurs et rendre contagieuse la folie du

plaisir.

En 1837, Mme de Girardin, dans ses Lettres Parisiennes, reproduisit

ces lignes que lui écrit une amie qui sort du bal de l'Opéra.

« C'était une fête dont rien ne peut donner l'idée.

Six mille personnes dans la salle, et deux mille à la porte qui

n'ont pu entrer. Toutes les loges prises ; celles du roi, de M. le duc

d'Orléans, envahies par des gens qui ne savaient où se

réfugier. Les costumes les plus pittoresques, les danses les

plus vives les plus passionnées. La police point taquine, et

pas le moindre désordre ; mais ce qu'il y a de plus remarquable,

l'événement de la nuit, c'est le triomphe de Musard porté

sur les épaules de six des plus beaux danseurs, et promené

dans toute la salle, aux acclamations, aux applaudissements de toute

la foule. La figure de Musard était rayonnante : c'était

le roi des Ribauds... »

Il est vrai que tout ne se passait pas toujours aussi bien. La même

Mme de Girardin reproduit, à propos d'un autre bal une lettre

encore qui donne une note toute différente:

C'était une cohue épouvantable : on ne comprend pas qu'on

puisse s'amuser à de pareils plaisirs. Il y a eu bien des batailles

où l'on courait moins de dangers. Un jeune homme est tombé

au milieu du galop, et tout le galop lui a passé sur le corps

; on l'a relevé dans un état affreux ; puis les danses

les plus scandaleuses, un désordre effroyable. J'ai eu pour ma

part un pan de mon habit emporté... »

A la vérité, je crois que ce second tableau devait être

plus exact que le premier et que les bals de ce temps-là devaient

tourner souvent en cohues et en saturnales. C'était là,

d'ailleurs, l'objectif de Musard qui s'ingéniait, de mille façons,

à surexciter les nerfs des danseurs.

Chose curieuse, ce grand amuseur, ce surprenant entraîneur de

foules, était un petit homme d'aspect triste et falot.

Théophile Gautier, dans un de ses feuilletons, nous le montre

« morne, livide et grêle ».

« Certes, dit-il, il est difficile pour un prêtre de la

bacchanale d'avoir une figure plus sombre et plus sinistre : cet homme

qui verse la joie et le délire à tant de folles têtes,

a l'air de méditer une suite aux Nuits, d'Young, ou

aux Tombeaux, d'Harvey... Après cela le plaisir qu'on

donne on ne l'a plus ! Et c'est sans doute ce qui rend les poètes

comiques si mornes... »

L'observation est d'une incontestable justesse. Il semble de plus souvent

qu'à amuser autrui on perde sa propre gaîté.

Cependant, un geste de Musard, ce petit homme piteux, suffisait à

déchaîner la folie.

Écoutons encore Théophile Gantier :

« Le moment venu, Musard se courba sur son pupitre, allongea le

bras et un ouragan de sonorité éclata soudainement dans

le brouillard de bruit qui planait au-dessus des têtes; des notes

fulgurantes sillonnaient le vacarme de leurs éclairs stridents,

et l'on aurait dit que les clairons du Jugement dernier s'étaient

engagés pour jouer des quadrilles et des valses. Les morts danseraient

à une pareille musique... »

C'était, en effet, un étonnant orchestre que cet orchestre

de Musard : il comptait une soixantaine de violons, des altos, des violoncelles

et des contrebasses en proportion; mais que de cuivres !... Quinze cornets

à piston, douze trombones... Jugez du vacarme quand tout cela

soufflait à pleins poumons.

L'imagination de Musant y ajoutait des effets inattendus. C'est ainsi

qu'au milieu d'une contredanse endiablée, on entendait tout à

coup le fracas de plusieurs chaises qu'on brisait en mesure sur la scène,

ou qu'une pétarade de coups de pistolet éclatait soudain

à l'attaque du galop final.

Musard amena même un jour un petit canon qui fit sa partie dans

l'orchestration de la bacchanale.

« Figurez-vous, raconte encore Théophile Gauntier, qu'il

a imaginé une contredanse intitulée le Chemin de fer

; elle commence par l'imitation de ces horribles coups de sifflet qui

annoncent le départ des convois. Le râle des machines le

choc des tampons, le remue-ménage des ferrailles y sont parfaitement

imités. Vient ensuite un de ces galops pressés haletants,

près desquels la ronde du sabbat est une danse tranquille...»

Et le poète, après-avoir décrit le tableau de la

foule qui braille, hurle,tourbillonne au son de cette infernale musique,

après avoir décrit les heurts, les chutes, les écrasements

impitoyables, conclut :

« Ce n'est donc qu'à ce prix qu'on s'amuse aujourd'hui.

Il faut, à force de gambades, de cabrioles, de dislocations extravagantes,

de hochements de tête à se casser le col, se procurer une

sorte de congestion cérébrale ; cette ivresse de mouvement

ou de délire gymnastique a quelque chose d'étrange et

de surnaturel;. On croirait voir des malades attaqués de la chorée...

»

***

Oui, c'est ainsi qu'on s'amusait au bal masqué sous le règne

du roi-citoyen.

Et le carnaval de cette époque n'a pas eu que sa musique ; il

a eu aussi ses costumes, déguisements pittoresques, originaux,

nés de la fantaisie d'un des plus grand artistes de ce temps

: Gavarni.

Chicards, flambards, débardeurs, tout cela est sorti du crayon

de Gavarni. « C'est au bal des Variétés, nous dit

Sainte-Beuve, que s'est produit d'abord. dans toute sa nouveauté

et sa fureur, le débardeur svelte, alerte, découplé,

déluré, en chemisette bouffante de satin blanc : tous

les beaux d'alors, la jeunesse à la mode en arboraient la livrée...

»

Simple, mais combien élégant le débardeur de Gavarni

: un large pantalon de velours laissant voir la cheville et découvrant

un soulier mignon, une chemisette de soie, une ceinture rouge flottante,

un petit bonnet de police incliné sur une perruque touffue :

voilà tout. Et ce charmant costume avait l'avantage de convenir

également à l'un et l'autre sexes.

C'est qu'en ce temps-là on ne se contentait pas d'aller au bal

masqué en habit avec un simple flot de rubans à la boutonnière.

Tout le monde, ou presque, était costumé ; tout le monde

jouait son rôle dans la pièce : tout le monde était

à la fois acteur et spectateur.

Et ce peuple de viveurs avait ses reines : Pomaré, Mogador, qui

devint comtesse et femme de lettres, Rigolboche dont Ludovic Halévy,

qui l'avait connue, disait :

« C'était une véritable artiste, une grande danseuse.

Elle était absolument le Débardeur de Gavarni. Sa danse

était la chose du monde la plus audacieuse et la plus fantaisiste.

C'était bien le cancan, mais, non le cancan brutal et violent

des bals de barrière... C'était d'ailleurs, ajoutait-il,

une personne très intelligente. »

***

Pendant la première partie du second Empire, les bals de l'Opéra

ne furent ni moins brillants ni moins pittoresques que sous le règne

de Louis-Philippe. Ce fut l'époque du fameux quadrille des Clodoches.

Ce quadrille apparut pour la première fois au bal de l'Opéra,

en 1856. Clodomir Ricart, dit Clodoche, le meneur de la bande, avait

un costume de gendarme d'une extravagante fantaisie : des bottes à

l'écuyère qui lui montaient jusqu'au ventre, des gants

à crispin qui lui allaient jusqu'aux coudes, un immense bicorne

en bataille. Il conduisait une plantureuse pêcheuse de moules

en grand bonnet cauchois, Quant à son partenaire, vêtu,

d'un extraordinaire costume de pompier, il donnait le bras à

une super nourrice normande.

L'orchestre attaqua un quadrille ; et le quatuor se mit à danser,

à bondir, à gesticuler avec un tel ensemble et une telle

fantaisie que la salle entière l'acclama. Dès lors, il

n'y eut plus de donne fête chorégraphique sans les Clodoches

, et les autre gaillards, qui n'étaient autres que de braves

lurons échappés d'un atelier du faubourg Saint-Antoine,

connurent, du jour au lendemain, toutes les joies de la grande notoriété

parisienne.

Mais ce furent là les derniers jours éclatants du bail

de l'Opéra. Bientôt, on commence à négliger

le déguisement, on va au bal en habit. Plus de costumes originaux

et fantaisistes ; le domino domine. En 1865, Théophile Gautier

le remarque avec regret :

Bientôt, il nous faudra pendre au clou

dans l'armoire

Ces costumes brillants de velours et de moire.

Le carnaval déjà prend pour déguisement

L'habit qui sert au bal comme à l'enterrement.

Il montre le Parisien,

Allant à l'opéra grave, en cravate blanche

C'est fini on ne va plus au bal pour s'amuser,

mais pour voir s'amuser les autres. Dès lors, le bal masqué

se meurt comme d'ailleurs se meurt le carnaval. Nos tristesses de 1870

lui donnèrent le dernier coup.

Et, depuis une quarantaine d'années, tous les efforts tentés

pour ranimer la tradition défunte ont échoué. Musard

n'est plus, ni Strauss, ni Pilodo ; toutes leurs folies orchestrales

sont oubliées. On ne sait Talus le quadrille ; et le cancan de

nos père apparaîtrait à la jeunesse d'aujourd'hui

comme un galop naïf et sans charmes.

On est allé chercher dans les pays exotiques des tas de danses

lentes, graves et compliquées comme des problèmes de mathématiques.

Les bals masqués sont morts d'une sorte de maladie de langueur

; et ce n'est point, à coin sûr, le peuple de neurasthéniques

que nous sommes qui leur rendra la vie.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 5 avril 1914