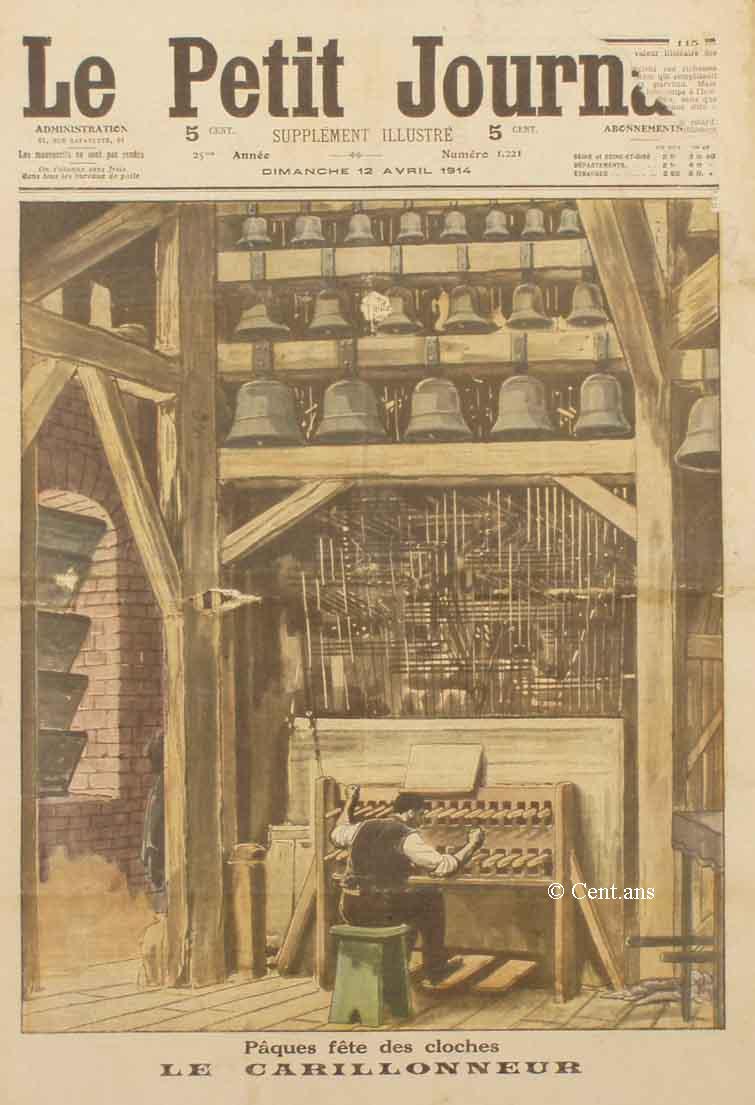

PÂQUES FÊTE DES CLOCHES

LE CARILLONNEUR

Dans notre « Variété »

consacrée à l'histoire des cloches; dont Pâques

est, chaque année, le jour triomphal, nous avons dit quelques

mots de la musique des carillons.

Ceux de nos lecteurs, qui n'ont point eu l'occasion de visiter quelque

beffroi de Flandre ou de Belgique, pourront, d'après notre gravure,

se rendre compte de ce que sont ces instruments aériens et de

la façon dont s'y prennent ceux qui en jouent. Fétis,

le célèbre musicographe dit a avec raison qu'il ne suffit

pas d'entendre un carillonneur pour se faire une idée juste de

son mérite et de la difficulté de son art ; il faut le

voir aussi se livrer à son pénible exercice.

Trois claviers sont placés devant le carillonneur ; les deux

du haut sont destinés aux mains pour exécuter les parties

supérieures ; celui du bas, qui doit être joué par

les pieds, appartient à la basse.

De gros fils de fer partent de toutes les cloches et viennent aboutir

à l'extrémité inférieure de chaque touche

de ces claviers. Ces touches ont la forme de grosses chevilles que le

carillonneur fait s'abaisser en les frappant avec le poing ou le pied.

L'artiste est assis sur un siège assez élevé pour

que ses pieds ne posent point à terre, afin qu'ils tombent d'aplomb

et avec force sur les touches qui appartiennent aux grosses cloches.

Un tel exercice exige une force musculaire peu commune. Quand le carillonneur

l'a pratiqué une demi-heure durant, il est en sueur et doit prendre

un repos bien gagné. Il y a cependant des villes flamandes où

le carillonneur municipal joue tous les jours, sans désemparer,

entre onze heures et demie et midi.

Quant aux jours de fêtes carillonnées, il doit faire retentir

son carillon d'heure en heure pendant toute la journée. Ces jours-là

sont les jours de grande fatigue pour le carillonneur. Heureusement

qu'ils sont rares dans l'année.

VARIÉTÉ

Le jour des cloches

Pâques. - Histoire des cloches. - Les bourdons fameux. - Une légende. -Carillons de Flandre. - La musique des baisers.

Pâques est la fête des cloches.

C'est le jour où, après un long silence, elles recommencent

à frapper l'air de leurs chants harmonieux.

Nous autres, Parisiens, dans le fracas de la grande ville, nous ne nous

apercevons guère que les cloches se sont tues. A Paris, même

au voisinage des églises, c'est à peine si l'on entend

les plus gros bourdons. Mais dans les campagnes, la voix des cloches

est une voix familière, et leur silence, non plus que leur réveil,

ne passent inaperçus.

Si j'en crois un savant fondeur de cloches, qui écrivit excellemment

sur sa profession, il y a douze siècles que l'usage des cloches

est général en Occident. Mais il est certain que les Orientaux

savourèrent bien longtemps avant les peuples d'Europe cette musique

aérienne. Vieillet-de-Duc cite quelque part le curieux décret

d'un vieux roi de l'Inde qui vivait environ trois cents ans avant notre

ère et qui interdisait aux prêtres du temple voisin de

son palais de sonner leurs cloches, « attendu qu'ils qui rompaient

la tête avec ces instruments de musique ».

C'est vous dire que la cloche est d'invention très antique. Il

est probable qu'elle est de provenance orientale et qu'elle ne fit son

apparition en Occident que vers l'an 400 de notre ère. L'Italie,

ou plutôt la Campanie, province de l'Italie méridionale,

lui donna d'abord asile, et de là vint que les cloches prirent

le nom de cette province et que le clocheton où se trouvaient

les cloches s'appela campanile.

L'usage des cloches se généralisa en Europe vers le huitième

siècle, dans les églises et les monastères mais

c'est seulement à partir des douzième et treizième

siècles qu'on leur donna de grandes dimensions et un poids considérable

pour obtenir des sons graves et puissants.

Au moyen âge, on avait une grande variété de cloches,

très différentes de forme et de timbre. On les appelait

écuelles ou esquilles, cymbales, campanes

et campanelles, noles et nolettes. Le nom

de bourdon était réservé aux grosses cloches

à son grave.

Au douzième siècle, on citait comme des merveilles, le

bourdon d'Orléans, qui pesait 1.300 kilos, et les grosses cloches

de l'abbaye de Saint-Trond, qui atteignaient 1.500 kilos.

Au début du quinzième siècle, Notre Dame de Paris

reçut deux bourdons qui pesaient l'un 7.000, l'autre 13.500 kilos.

La célèbre cloche donnée, en 1501, à la

cathédrale de Rouen par Georges d'Amboise, et qui fut détruite

à la Révolution, pesait 18.500 kilos.

Aujourd'hui, les cloches les plus célèbres, sont le bourdon

de Notre-Dame, qui date de 1683 et pèse 15.664 kilos ; la Savoyarde

du Sacré-Coeur, dont le poids atteint 16.888 kilos ; la Savinienne

de Sens (17.500 kilos )... et quelques autres, tellement grosses qu'on

ne peut les mettre en mouvement : l'Impériale de Cologne,

qui pèse 28.000 kilos et que les habitants appellent la Grosse

Silencieuse ; la cloche fameuse de Moscou, et une cloche japonaise,

non moins grosse que la cloche russe, et qui repose placidement sur

une petite place de Tokio.

Les Russes sont, de tous les peuples d'Europe, ceux qui ont la passion

des grosses cloches. Le Kremlin de Moscou ne compte pas moins de trente-quatre

cloches monstrueuses renfermées aux trois étages de la

tour Ivan Veleki.

Quant au bourdon formidable dont nous parlions plus haut, il avait été

coulé en 1733, dans les fossés du Kremlin, par un fondeur

fameux, nommé Michel Monterine. Mais une fois coulé, il

fut impossible de le remuer. Pendant cent trois ans, il demeura là

immobile. Ce n'est qu'en 1836, qu'un ingénieur français

parvint à l'enlever et à le déposer sur les assises

de pierre où il est toujours. Pour célébrer cet

événement, on offrit un banquet à ceux qui lavaient

pris part à ce travail, et une table de vingt couverts fut dressée

sous la cloche fameuse et entièrement recouverte par elle.

Les dimensions de cette cloche, de la robe au cerveau, sont de 6 mètres

82 ; elle a 7 mètres 47 dans sa plus grande largeur, et pèse

196.464 kilos.

Notre célèbre Savoyarde ne mesure que 3 mètres

6 de hauteur et 3 mètres 3 de diamètre à la base.

C'est une clochette auprès de la cloche monstrueuse du Kremlin.

Les Russes aiment tant les cloches, qu'ils en ont un marché spécial,

lequel se tient tous les ans, à la foire de Nijni Novgorod. «

On ne vend là, dit un de nos confrères, que des cloches,

mais de toutes dimensions, depuis la cloche pour pensionnats jusqu'au

bourdon monumental qui prendra place dans quelque clocher d'église

orthodoxe.

« Ces articles, aussi sonores qu'encombrants, viennent de partout,

pour se disséminer aux quatre coins de l'empire moscovite. Telle

cloche, fondue en Savoie, prendra bientôt le chemin de la Sibérie

Orientale, si elle ne va pas plus loin encore, vers le mystérieux

Thibet, où elle deviendra le principal ornement d'une lamaserie,

ou couvent bouddhiste.

Un chiffre fera comprendre l'importance de ce marché : bon an,

mal an, il s'y vend plus de douze cents cloches rien que pour les églises

!... »

***

C'était, jadis, une affaire d'importance que la fonte d'une cloche

de forte dimension. En raison des difficultés de communication

à travers les mauvais chemins, le transport d'une pièce

de fonte aussi fragile qu'une cloche eût été chose

dangereuse. On fondait donc la cloche, le plus souvent, au pied même

de la tour à laquelle elle était destinée.

Et pour ce faire, le chapitre de l'église ou le conseil échevinal

de la cité mandait le maître fondeur, personnage quelque

peu légendaire sur lequel on contait force histoires mystérieuses.

Aussi les légendes sont-elles nombreuses sur la fabrication des

cloches au temps passé.

Citons-en une entre cent.

C'est l'histoire étrange et tragique de la cloche de Breslau.

En 1386, le plus vieux fondeur de cette ville avait cru trouver la formule

suprême d'un alliage merveilleux.

Le métal avait été versé dans le moule,

et le vieillard, voulant se reposer quelques instants, laissa son jeune

apprenti auprès du moule en lui recommandant de ne pas toucher

au métal.

Mais ce jeune garçon, désirant faire jaillir de belles

gerbes d'étincelles, plongea dans l'alliage liquide une grosse

barre de fer. Aussitôt le métal, au contact d'un objet

froid, se mit à bouillonner, et l'enfant, terrifié, courut

appeler son maître.

Le fondeur accourut et, croyant à la perte de son chef-d'oeuvre

il entra en une si violente colère, qu'il poignarda son apprenti

et le jeta dans le métal fondu.

Or, les habitants de Breslau assurent que le son de cette cloche est

unique par son harmonie et sa pureté.

***

Et les carillons ?... Ménage assure qu'ils seraient d'invention

espagnole.

« Le mot carillonner, dit-il, vient de quadrillonare,

fait de quadrilla, mot espagnol qui

signifie un petit escadron et qui est un diminutif de quadra,

parce que, dans le principe, Ses carillons étaient composés

de quatre cloches. »

Cette origine serait curieuse, à coup sûr. Malheureusement,

si le mot vient d'Espagne, il est parfaitement certain que la chose

existait, en Orient, de toute antiquité. Le père Amiot

qui passa la plus grande partie de sa vie dans le céleste Empire,

dit que « les Chinois sont peut-être le seul peuple de l'univers

qui se sait avisé de fondre d'abord une première cloche

pour en tirer ce son fondamental sur lequel ils devaient se régler

afin d'avoir douze autres cloches qui rendissent exactement les douze

semi-tons qui peuvent partager l'intervalle entre un son donné

et celui qui en est la réplique, l'image, c'est-à-dire

l'octave ; et enfin, de former un assortiment de seize cloches pour

en tirer tous les sons du système qu'ils avaient conçu

et servir d'instruments de musique. »

Les Chinois seraient donc les inventeurs du carillon. Mais de quoi n'ont-ils

pas été les inventeurs au cours d'une civilisation qui

remonte dons les siècles des siècles ?

Cependant, même au cas où ils n'auraient pas inventé

le carilllon, il est à peu près certain que Ménage

se tromperait encore en attribuant cette invention aux Espagnols.

En effet, la musique des cloches était connue dans nos provinces

du Nord, longtemps avant que l'influence espagnole ait pu s'y manifester,

puisqu'il y avait des carillons à Douai en 1391 et à Alost

en 1487.

Les carillons uniquement employés en Flandre, en Hainaut et en

Artois, furent jadis, pour les habitants de ces régions, de gais

compagnons des jours de fête, Kermesses, ducasses, joyeuses entrées,

réjouissances de toutes sortes n'allaient point sans un air des

cloches. Les cloches, il est vrai, étaient alors savamment fondues,

composées de bronze et d'argent, et rendaient les sons les plus

harmonieux ; tellement que les grands musiciens du Hainaut, aux seizième

et dix-septième siècles, les disciples de Roland de Lassus

et de Josquin des Prés, ne dédaignaient pas de composer

des airs pour ces instruments aériens.

Par un mécanisme adapté à l'horloge, les carillons

jouaient à toutes les divisions de l'heure. Dinaux assure que

les habitants de la bonne Flandre, gens d'ordre et économie,

occupés au commerce et connaissant parfaitement le prix du temps,

avaient ainsi trouvé le moyen de reconnaître, par le motif

que chantaient les cloches, l'heure, la demie, le quart et même

le demi-quart ; d'air carillonné qui précédait

le timbre de quelques minutes, et qui s'appelait une advertance,

servait en effet d'avertissement utile et apprenait à être

exact et à ne pas perdre de temps.

Il en est encore ainsi dans la plupart de nos villes du Nord qui ont

conservé leur carillon. Mais outre ces airs joués mécaniquement,

un carillonneur attitré monte chaque jour au carillon et là,

devant son énorme clavier de bois, à coups de poings et

à coups de pieds, il égrène pendant quelques instants

les notes argentines des chansons d'autrefois.

Il ne faudrait pas penser que ce fonctionnaire est un luxe. Il est plus

utile qu'on ne le pourrait croire.

Je sais une ville du Nord qui a gardé d'une antique abbaye, jadis

florissante, un superbe clocher renfermant un jeu de trente-deux cloches

que le carillonneur communal met en branle tous les jours de onze heures

et demie à midi.

En cette cité, les femmes d'ouvriers et d'employés ne

s'inquiétaient a guère de l'heure du repas ; dès

le matin, elles allaient de-ci de-là faire visite à leur

voisinage. Mais dès que les premières notes du carillon

retentissaient sous les taloches énergiques de l'artiste. elles

regagnaient la maison où la demi-heure du carillon leur suffisait

pour préparer la cuisine et donner la pitance à l'homme

qui s'en venait à midi.

Or, il advint une fois que le carillonneur fut incapable de monter au

clocher.

Ce jour-là, point de chant de cloches, conséquemment,

point d'advertance pour les commères. Et quand les maris

rentrèrent à l'heure du repas, la plupart trouvèrent

la maison vide, le fourneau éteint et rien à manger. Des

disputes, des brouilles dans les ménages en résultèrent

; et faute de quelques sons de cloches, la discorde, s'insinua dans

la ville, si calme jusque-là.

Qui donc oserait prétendre, après cela, que le carillonneur

est un luxe et que le carillon n'est point un parfait instrument de

concorde et de bonne harmonie ?

***

Les ennemis des cloches - car les cloches ont des ennemis - daigneront-ils

méditer sur cette anecdote ?

J'en doute... Au surplus, les carillons ne les ont pas attendus pour

disparaître peu-à-peu.

En 1792, plus d'un servit à faire des canons, et parmi ceux qui

sont restés, il y en a beaucoup qu'on laisse se rouiller dans

l'inaction.

Il y a pourtant encore, en Belgique surtout et dans le Nord de la France,

un certain nombre de carillons célèbres.

Citons les principaux : Bruges a quarante-sept cloches ; mais bien que

ces cloches soient d'une rare qualité de son, le mécanisme

était en assez mauvais état. Il a été restauré

récemment par M. Jef Denyn, le maître incontesté

de l'art du carillon en Belgique ; et Bruges possède à

présent un jeu incomparable.

Malines a quarante-cinq cloches très

harmonieuses ; Anvers, quarante-sept ; Courtrai, quarante-huit ; Termonde,

quarante; Louvain à deux carilllons, l'un de quarante, l'autre

de quarante-six cloches.

Tournai, Ypres, Audenarde, Saint-Trond, Dixmude, Thielt, Alost, Turnhout,

Roulers, Gand, Namur, Verviers, Mons, en un mot presque toutes les villes

de la Belgique, ont leur carillon.

En Flandre française, nous en comptons aussi quelques-uns et

qui peuvent rivaliser avec ceux de nos voisins.

Le carillon d'Armentières remonte au XVIe siècle. Avesnes

a hérité d'un super d'un jeu de cloches qui vient de l'Abbaye

de Liessies. Bailleul a trente et une cloches ; Bouchain en a trente-six,

dont quelques unes datant du XVIe siècle.

Saint-Amand-les-Eaux garde de son ancienne abbaye de Bénédictins

un harmonieux carillon de trente-six timbres; Douai et Bergues ont de

beaux jeux de cloches dans leurs célèbres beffrois. Quant

au carillon de Dunkerque, qui n'a entendu vanter ses belles sonorités

?

Il y a en Flandre française une trentaine de villes à

carillon. Mais Paris lui-même n'a-t-il pas son jeu de cloches

?... Saint-Germain-l'Auxerrois possède un carillon de trente-huit

cloches qu'on essaya, à maintes reprises, récemment encore,

de faire fonctionner. En vain, d'ailleurs. On ne parvint jamais à

accorder ce malheureux carillon.

La musique des cloches semble, donc être surtout une spécialité

flamande, Le carillon a même inspiré dans ce pays de jolies

traditions conviviales. Telle la coutume du « Carillon de Dunkerque

».

On appelait jadis « faire le carillon de Dunkerque » s'embrasser

les uns les autres.

C'était la suite d'un refrain de table qui permettait au voisin

d'embrasser sa voisine. Il se produisait ainsi tout autour de la table

comme un carillon de baisers.

Malheureusement, ce sont là vieilles habitudes qui s'en vont

avec tant d'autres traditions aimables que nous léguèrent

nos pères. Et c'est dommage, car c'était une charmante

musique que celle-là.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 12 Avril 1914