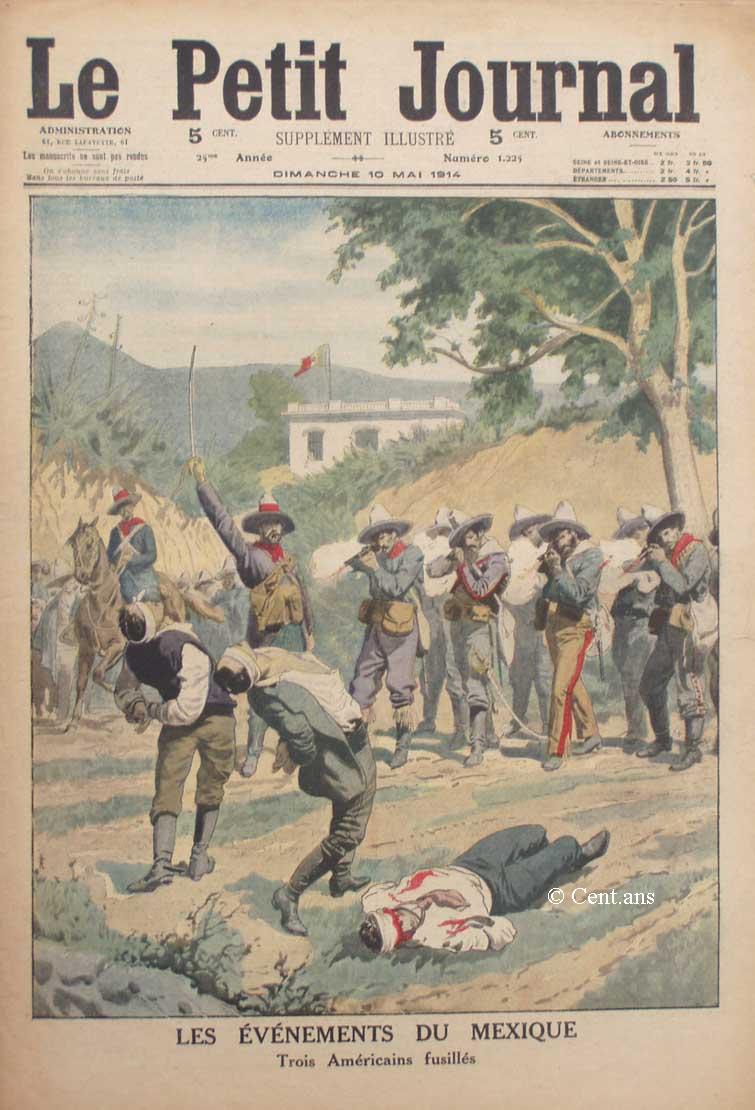

LES EVENEMENTS DU MEXIQUE

Trois Américains fusillés

On sait que depuis longtemps la guerre civile

désole le Mexique. Or, comme si ces luttes intestines ne suffisaient

pas, voici qu'éclatent de nouvelles hostilités entre ce

malheureux pays et les États-Unis.

A la suite d'injures subies par des nationaux américains et de

difficultés protocolaires entre le gouvernement de Washington

et le général Huerta, les États-Unis ont fait une

démonstration belliqueuse, et occupé la Vera-Cruz.

Mais, il s'est produit alors ce fait inattendu : l'attaque du voisin

a momentanément réconcilié les partis ennemis au

Mexique, et fédéraux et constitutionnalistes se sont tournés

contre l'adversaire nouveau. Des manifestations très graves ont

eu lieu contre les Américains ; on a jeté bas la statue

de Washington ; le drapeau de l'Union a été foulé

aux pieds ; et, bien ,que le gouvernement mexicain ait autorisé

et favorisé le départ des Américains résidant

au Mexique, quelques-uns d'entre eux, arrêtés et jugés

comme conspirateurs, ont été fusillés.

Des propositions se sont heureusement produites de la part des trois

grandes Républiques sud-américaines : Argentine, Brésil

et Chili, en vue d'une médiation. Souhaitons qu'elles évitent

aux deux pays les horreurs d'une guerre.

VARIETE

LES ENSEIGNES

A propos d'une exposition. - L'enseigne à travers les âges. - Quelques enseignes célèbres. - La politique et l'humour dans l'enseigne.

Une exposition des plus curieuses vient de s'ouvrir

au musée Carnavalet : celle des pittoresques enseignes qui décoraient

jadis les boutiques parisiennes et donnaient aux rues de la ville la

physionomie la plus originale.

Quel spectacle amusant ce devait être que celui de ces rues étroites

et tortueuses autrefois, avec toutes ces grandes enseignes qui se balançaient

au bout de longues tringles de fer. Les anciennes gravures, les pittoresques

compositions d'un Gustave Doré nous en ont gardé le souvenir,

qu'évoquera mieux encore l'exposition du musée Carnavalet.

C'est un des plus intéressants chapitres de d'histoire anecdotique

de Paris que cette exposition va faire revivre à nos yeux.

***

Le moyen âge fut, dans nos vieilles villes l'époque où

les enseignes se multiplièrent. En ce temps-là, des rues

ne portaient pas de nom, les maisons n'avaient pas de numéros.

C'est par quelque enseigne connue qu'on désignait les unes et

les autres. La place Saint-Michel dut son nom à une maison qui

portait pour enseigne la figure de l'archange terrassant le démon

; de même la rue de l'Homme Armé, qui ne disparut qu'au

siècle dernier ; et aussi la rue de l'Arbre-Sec et celle du Chat-qui-pêche,

qui existent encore aujourd'hui.

A Paris alors, les marchands des divers métiers avaient là

coutume de mettre à leurs fenêtres et sûr leurs portes

des bannières en forme d'enseignes, où se trouvaient figurés

le nom et le portrait du saint ou de la sainte qu'ils avaient choisi

pour patron ; cependant, on rencontrait aussi, parfois, au lieu d'une

figure de moine ou de vierge martyre, divers emblèmes ou rébus

qui exerçaient l'esprit sagace des curieux, dont le plaisir était

grand de chercher le sens caché de l'enseigne.

Il existait autrefois à Paris, une rue qui portait le nom de

rue du Bout-du-Monde, parce qu'il y avait, dans cette rue,

une enseigne sur laquelle on avait représenté un bouc,

un duc (oiseau) et un monde.

Autre exemples A l'Assurance - Un A sur une anse ; Au puissant

vin - Au puits sans vin ; A la vieille science - Une vieille

femme qui sciait une anse.

Ces compositions naïves suffisaient à amuser nos aïeux.

Le goût s'en perpétua presque jusqu'à nos jours.

Vers le milieu du siècle dernier, on voyait encore sur le boulevard

du temple, auprès du cirque Olympique, un limonadier dont l'enseigne

représentait un paysan qui coupait un épi, avec, au-dessous,

cette légende : A l'Epi scié.

Les plus savants personnages ne dédaignaient pas d'user de ces

jeux de mots dans leurs enseignes. C'est ainsi que le médecin

Coitier, qui soigna Louis XI, et que le roi voulut faire pendre en un

jour de mauvaise humeur, s'était fait bâtir une maison,

sur laquelle il avait mis cet à peu près : A l'Abri-Coitier.

Mais nos aïeux ne se contentaient pas toujours de l'enseigne représentée

par un bas-relief sculpté dans la muraille ou par un tableau

se balançant au-dessus de l'entrée de la boutique. Ils

employaient aussi l'enseigne vivante. Ainsi, la Truie qui file,

le Coq-Héron, le Singe-Vert, étaient

des animaux, en cage dont l'adresse émerveillait les passants,

et dont l'éducation prouvait la patience de l'industriel du XVe

ou du XVIe siècles.

A cette époque, l'enseigne était obligatoire. Une ordonnance

de 1567 prescrit, à ceux qui veulent obtenir la permission de

tenir auberge, de faire connaître au greffe de la justice «

leurs noms, prénoms, demeurances affectes et enseignes ».

Un édit de Henri III de mars 1577 ordonne aux aubergistes de

placer une enseigne à l'endroit le plus apparent de leurs maisons

« à cette fin que personne n'en prétende cause d'ignorance

même les illettrés ».

Mais sous Louis XIV l'enseigne n'est plus que facultative.

La pratique n'en diminue pas pour cela. il n'est point à Paris,

une boutique sans enseigne.

Même, la fureur des grandes enseignes parlantes prend à

cette époque un développement considérable. Chacun

veut avoir une enseigne plus volumineuse que celle de son voisin. Et

tous ces attributs gigantesques qui se balancent en avant des maisons,

au bout de longues potences ne vont pas sans quelques inconvénients.

Si bien qu'au XVIIIe siècle, le lieutenant police de Sartine

se résolut à mettre ordre à cet abus. Par ordonnance

de 1766, Il prescrivit la suppression de ces potences menaçantes

et ordonna que les enseignes seraient dorénavant appliquées

en tableaux sur les murs, scellées de plâtre et cramponnées

en haut et en bas.

Le pittoresque y perdit, mais la sécurité des passants

y gagna.

Mercier, dans son Tableau de Paris, a applaudi à cette

réforme.

» Les enseignes, écrit-il, sont maintenant (1780) :appliquées

contre le mur des maisons et des boutiques ; au lieu qu'autrefois elles

pendaient à de longues potences de fer de sorte que l'enseigne

et la potence, par les grands vents, menaçaient d'écraser

les passants dans les rues.

» Quand le vent soufflait, toutes ces enseignes, devenues gémissantes,

se heurtaient et se choquaient entre elles : ce qui composait un carillon

plaintif et discordant. De plus, elles jetaient, la nuit, des ombres

larges qui rendaient nulle la faible lueur des lanternes.

» Ces enseignes avaient pour la plupart un volume colossal, et

en relief. Elles donnaient l'image d'un peuple gigantesque, aux

yeux du peuple le plus rabougri de l'Europe. On voyait une garde

d'épée de six pieds de haut, une botte, grosse comme un

muid, un éperon large comme une roue de carrosse, un gant qui

aurait logé un enfant de trois ans dans chaque doigt, des têtes

monstrueuses, des bras armés de fleurets qui occupaient toute

la largeur de la rue.

» La ville, qui n'est plus hérissée de ces appendices

grossiers, offre pour ainsi dire, un visage poli, net et rasé

».

Et Mercier termine son article par un brillant éloge de M. de

Sartine, qui supprima impitoyablement le pittoresque des enseignes à

potence.

D'ailleurs, dès cette époque, les rues portaient des noms

inscrits sur des plaques de tôle à toutes les encoignures

; de ce fait, des enseignes étaient moins indispensables qu'auparavant.

Mais les maisons n'étaient pas encore numérotées.

Une ordonnance de 1768 avait bien prescrit ce numérotage, mais

les habitants n'en avaient guère tenu compte ; et ce n'est qu'à

la fin du XVIIIe siècle que, dans les voies les plus importantes

de la capitale, les maisons portèrent régulièrement

des numéros.

***

Les meilleurs artistes du temps passé n'ont pas dédaigné

de peindre ou de sculpter des enseignes. Dans la plupart de nos vieilles

villes, à Rouen, à Reims, à Amiens, à Beauvais,

on en trouve qui sont, à coup sûr l'oeuvre de « tailleurs

d'images », d'un indiscutable talent.

On note également nombre d'enseignes peintes par les artistes

les plus célèbres du XVIIIe et même du XIXe siècle.

Tout le monde connaît, au moins par la gravure, la fameuse enseigne

que Watteau peignit pour son ami Gersaint, le marchand de tableaux du

pont Notre-Dame, et qui fait partie aujourd'hui des collections de l'empereur

d'Allemagne.

Chardin, le peintre exquis des intérieurs bourgeois, peignit

dans sa jeunesse une enseigne pour un chirurgien parisien

Le panneau, qui n'avait pas moins de neuf à dix pieds de long,

représentait un homme blessé d'un coup d'épée,

qu'on apportait dans l'officine du chirurgien. Le commissaire, le guet,

des femmes et toutes sortes de curieux remplissaient la scène

et détail intéressant, Chardin avait pris pour modèle

des personnages de son tableau, les principaux membres de sa famille.

La boutique pour laquelle l'enseigne fut faite était située

au bas du pont Saint-Michel.

Cette toile est probablement perdue aujourd'hui, bien qu'elle ait figuré,

en 1783, à la vente de Lebas, graveur du Roi, et ait été

achetée par le propre neveu de l'auteur; mais l'esquisse doit

encore exister quelque part, car elle fut vendue, le 11 avril 1867,

à là vente Laperlier. Il eût été curieux

de la retrouver et de la faire figurer à l'exposition actuelle.

Prud'hon fit une enseigne pour un chapelier. Elle représentait

deux ouvriers travaillant le feutre au milieu d'un amoncellement de

chapeaux.

En 1833, Raffet, en pleine célébrité, peignait

une enseigne pour un fabricant de papier qui faisait l'angle de la rue

Saint-Marc et de la place des Italiens, aujourd'hui place Boïeldieu.

Ce tableau représentait une accorte cantinière portant,

au lieu du traditionnel tonnelet, une boîte à papier.

Qu'est devenue cette oeuvre du peintre des grenadiers ? On l'ignore.

Mais une reproduction en subsiste au cabinet des estampes de la Bibliothèque

nationale.

Boucher fit une enseigne pour une sage-femme ; Debucourt en peignit

plusieurs : une pour un négociant de la place des Trois-Mariées,

aujourd'hui place de l'École, à côté de la

mère Moreaux ; et une autre pour Corcelet, le marchand de primeurs

à l'enseigne du Gourmand.

Diaz décora de superbes panneaux une boutique de fruitier du

marché Saint-Honorré.

Millet, dont l'Angelus devait être plus tard payé

800.000 francs, dut peindre des enseignes pour vivre. Au coin de la

rue Notre-Dame-de-Lorette et de la rue Saint-Lazare, il composa pour

un magasin une enseigne représentant Notre-Dame-de-Lorette écrasant

le serpent. Vers 1862, il exécuta pour un marchand de vins deux

stores allégoriques : la Vendange et la Moisson.

A Cherbourg, il travailla, pour un laitier et pour une sage-femme. Il

fit même, pour la façade d'une baraque foraine, un tableau

représentant le Maréchal Bugeaud de la bataille d'Isly

; et plus tard, le pauvre artiste disait mélancoliquement

que c'était là, peut-être, une de ses meilleures

toiles.

Sait-on qu'une enseigne, un jour, alarma le pouvoir ?

Un des plus anciens restaurants de Paris, le restaurant du Boeuf

à la mode, porte sur son enseigne un boeuf paré à

l'antique, un peu comme ceux du cortège du boeuf gras.

Or, ce n'est point là l'enseigne primitive. Celle qui existait

il y a un siècle, représentait l'animal orné d'un

châle, d'un chapeau à brides, en un mot habillé

à la mode du temps. C'est cette enseigne qui eut l'étonnante

fortune d'inquiéter le gouvernement de Louis XVIII. L'Intermédiaires

des chercheurs et curieux a retrouvé aux Archive un rapport

de police ainsi conçu :

» Un restaurateur nouvellement établi

rue du Lycée, n° 8, en face le corps de garde attenant au

Palais-Royal, vient de faire apposer une enseigne au-dessus de son local

qui a pour titre : Le Boeuf à la mode. Cet animal, symbole

de la force, fait déjà parler beaucoup par la nature

de son harnachement et de sa coiffure, qui se compose d'un cachemire

rouge, d'un chapeau de paille surmonté de plumes blanches

et orné d'un ruban bleu ; un autre ruban même

couleur est autour de son col et portant une espèce de toison

d'or, comme la portent les souverains. Le chapeau qui représente

la couronne est rejeté en arrière et. prêt à

tomber ».

» Cette raison, et particulièrement la réunion des

trois couleurs réprouvées, ne paraissent être placées

qu'avec une mauvaise intention, enfin il n'y a pas jusqu'à la

classe vulgaire qui ne voie dans cette allégorie, une caricature

des plus sales contre Sa Majesté.

« Signé : LE FURET ».

Ces indications du Furet émurent assez

le comte Decazes pour qu'il prescrivit au préfet de police un

supplément d'enquête, d'autant qu'un autre rapport affirmait

que les garçons du restaurant tenaient de mauvais propos . :

» Je vous invite, monsieur le comte, écrivait Decazes,

à faire vérifier sur le champ, ce qu'il pourrait y avoir

de fondé dans ces remarques et à vous assurer des opinions

politiques des propriétaires de l'établissement. Je n'ai

pas besoin de vous engager à faire mettre dans cette espèce

d'enquête, beaucoup de discrétion, et s'il paraissait convenable

de faire disparaître cette enseigne, d'avoir soin que l'opération

ait lieu sans éclat ».

Il faut croire que l'enquête définitive ne fut pas trop

défavorable ou que l'esprit politique l'emporta sur un zèle

maladroit ; l'enseigne resta et Louis XVIII n'en fut pas renversé.

Au surplus, il arriva parfois à l'enseigne de faire de la politique.

Vers 1830, il y avait à Paris un pâtissier nommé

Leroy qui avait écrit sur sa boutique

« Leroy fait des brioches ».

La police s'émut de cette inscription qui semblait censurer irrespectueusement les actes de Louis-Philippe. Le commissaire rappela le pâtissier et lui ordonna de changer son enseigne. Ce que fit le facétieux commerçant en remplaçant l'inscription par celle-ci :

« Leroy continue à faire des brioches »

C'est à la même époque qu'un

fruitier de la rue Saint Denis, fit peindre sur boutique le portrait

Louis-Philippe avec cette inscription : « Spécialité

de poires ».

La République de 1848 ne fut pas mieux traitée par d'enseigne.

Sur sa devanture, un marchand de tabacs avait fait peindre trois blagues

au-dessous de la devise : Liberté, Égalité, Fraternité.

Et comme enseigne, il avait écrit : « Aux trois blagues

»

***

Que de choses il y aurait à dire sur l'amour de l'enseigne. L'esprit

goguenard nos pères se donna la libre carrière il y avait

jadis, à Troyes, une enseigne avec ce titre : Au trio de

malice Elle représentait représentait un singe, un

chat et une femme.

Et quelle variété de fantaisie dans le enseignes poétiques.

Tout le monde a entendu parler du fameux quatrain inscrit sur la boutique

d'un coiffeur de la rue Basse-Porte-Saint-Denis :

Passants, contemplez la douleur

D'Absalon pendu par la nuque.

Il eut évité ce malheur

S'il eût porté perruque.

Les coiffeurs se sont d'ailleurs signalés de tout temps par l'originalité poétique de leurs enseignes. On signalait, il y a quelques années, l'enseigne d'un perruquier de Brie-Comte-Robert, M. Taulemonde :

Sans parcourir le monde entier,

Sans voyager sur l'onde.

Entrez chez ce perruquier

Vous verrez tout le monde.

Car l'esprit que prodiguaient nos pères

dans leurs enseignes n'a pas complètement disparu. Mais ce sont

les enseignes elles-mêmes qui n'existent plus guère. Dans

son Voyage aux bords du Rhin, Victor Hugo disait : «

Où il n'y a pas d'églises, je regarde les enseignes ;

pour qui sait visiter une ville les enseignes ont un grand sens.»

Hélas ! l'illustre poète n'aurait plus grand chose à

regarder aujourd'hui.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 10 mai 1914