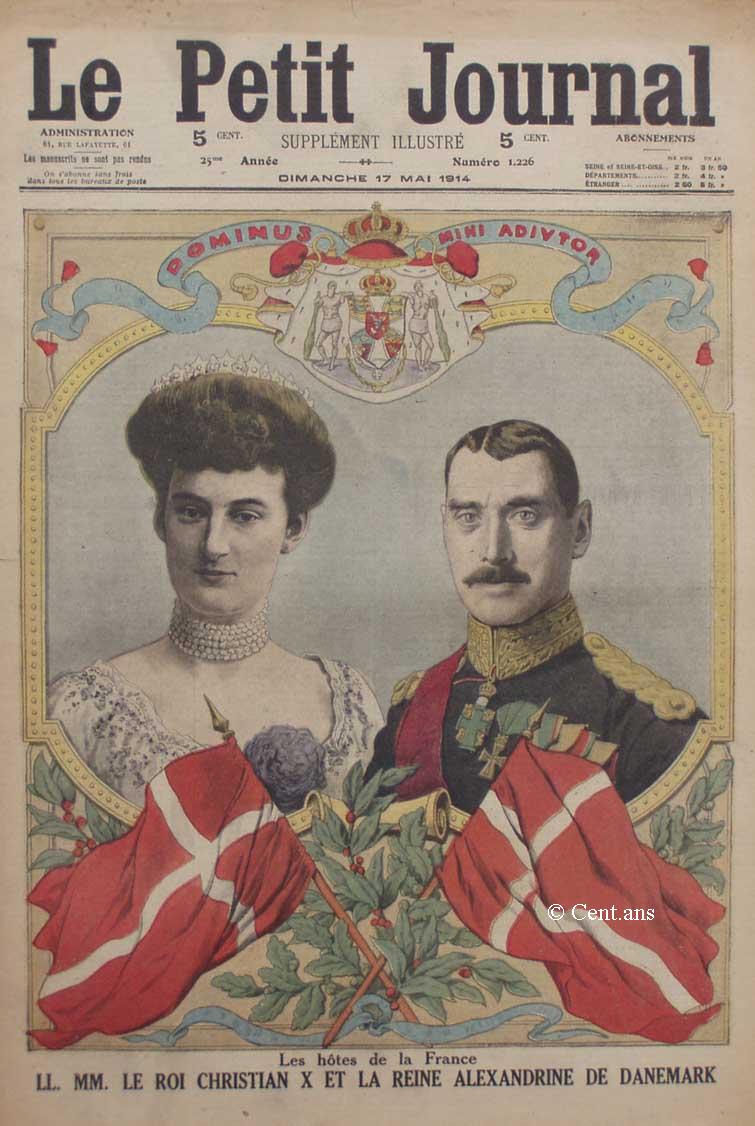

LES HÔTES DE LA FRANCE

LL. MM. LE ROI CHRISTIAN X ET LA REINE ALEXANDRINE DE DANEMARK

Les visites royales se succèdent à

Paris. Hier c'étaient les souverains d'Angleterre que nous acclamions

; demain, le roi et la reine de Danemark seront les hôtes de notre

capitale.

Le roi Christian X a succédé, en 1912, à son père

Frédéric VIII, mort tragiquement, on s'en souvient, en

pleine rue à Hambourg. Il est le petit-fils de ce bon roi Christian

IX qu'on appelait le beau-père et le grand-père de l'Europe,

et qui mourut au mois de janvier 1906.

Christian X, né le 26 septembre 1870, a l'allure jeune et paraît

à peine ses quarante-quatre ans. Il a épousé, en

1898, sa cousine Alexandrine, duchesse de Mecklembourg.

Le Danemark est un des pays d'Europe où l'esprit français,

la civilisation française sont le plus estimés. Tout Danois

éduqué parle notre langue. Le peuple est instruit, sobre,

travailleur. « La civilisation du Danemark, disait un Français

qui venait de visiter ce pays, c'est son instruction, une instruction

générale qui luit même dans la demeure de chacun

des paysans ; c'est plus que cela encore : c'est l'instinct de son honneur

national, l'aspiration à la liberté, à la dignité,

à la bravoure sur terre et sur mer... »

Car le peuple danois est resté un peuple de vaillants soldats

et de hardis marins.

Il a gardé la tradition de ces glorieux aventuriers d'autrefois,

des Lodbrog, des Hastings, des Rollon, qui se lançaient sur leurs

frêles navires à la conquête de l'Europe, et chantaient

dans la tempête, se riant des vents et des flots. Mais ses aptitudes

militaires et maritimes n'ont pas étouffé en lui d'autres

aspirations. Le Danemark a des illustrations nombreuses dans la science

et dans l'art. Tous les voyageurs qui l'ont visité, même

au temps où le niveau intellectuel de Europe n'était pas

ce qu'il est aujourd'hui, ont constaté qu'il tenait une place

enviable au point de vue de la civilisation.

Paris rendra hommage aux vertus du peuple danois en acclamant les augustes

souverains qui viennent le représenter parmi nous.

VARIÉTÉ

LES PARIAS D'AUTREFOIS

C'étaient les lépreux. - Un fléau qui reparait. - L'origine de la lèpre. - Le code du lépreux. - Une singulière méthode de diagnostic.

Ces parias d'autrefois, c'étaient les

lépreux, ces malheureux, atteints d'une incurable maladie, et

qu'on obligeait, de ce fait, à vivre en dehors de la société.

Or, depuis le XVIIe siècle, la lèpre avait à peu

près disparu de l'Europe. Mais voilà qu'elle fait chez

nous un retour offensif. A la dernière séance de l'Académie

de médecine, ne fut-il pas question de rétablir, comme

au moyen âge, des léproseries ? C'est le cas où

jamais de dire que le monde est un éternel recommencement.

A la vérité - qui le croirait ? - il y eut toujours des

lépreux à Paris ; mais naguère, et il y a une vingtaine

d'années encore, on n'en comptait pas plus d'une cinquantaine

pour une population de trois millions d'habitants. On en compte aujourd'hui

plus de trois cents, et à peu près autant dans le reste

du pays, notamment dans les Alpes, en Bretagne et en Auvergne.

Six cents lépreux pour toute la population française :

il n'y a pas là de quoi nous alarmer. Mais tout de même,

c'est six cents de trop. Il est inouï qu'en notre siècle

d'hygiène nous puissions avoir encore quelque chose à

craindre de cette maladie qui rappelle les plus tristes jours du temps

passé.

***

La lèpre fut avec la peste un de ces « maux sataniques

», une de ces « verges de Dieu » qui terrorisèrent

nos pères.

Michelet, qui eut quelquefois la faiblesse de subordonner son génie

d'historien à l'esprit de parti, en attribue la diffusion à

la malpropreté entretenue au moyen âge par les lois ecclésiastiques

». Or, Michelet se trompe ou nous trompe. Tout le monde sait aujourd'hui

que le moyen âge fut une époque de propreté, et

que les lois de l'Église, loin d'interdire le bain, en imposaient

la pratique régulière dans les monastères.

La lèpre ne put donc naître de la saleté du moyen

âge. Et ,cette saleté eût-elle même existé

que la lèpre n'eût pu en résulter puisque l'origine

de cette maladie se perd dans le passé le plus lointain. La lèpre

exista de toute antiquité en Orient, et nul n'ignore que les

Hébreux la rapportèrent de leur captivité en Égypte.

Moïse, qui fut un grand hygiéniste, avait pris contre la

lèpre des précautions que les gens du moyen âge

ne firent que renouveler. On trouve dans des livres une description

très minutieuse de la maladie, de des symptômes et de ses

manifestations. Cette description avait pour but d'éclairer les

prêtres qui étaient chargés d'examiner les malades

soupçonnés d'avoir la lèpre, et de prononcer sur

leur expulsion et sur leur séquestration. L'individu atteint

du terrible éléphantiasis était déclaré

impur et chassé du camp tête nue, et la bouche couverte

d'un voile. Il devait rester séquestré jusqu'à

ce que le prêtre chargé de l'examiner l'eût reconnu

guéri. Alors, on. faisait sur lui des offrandes expiatoires.

Tant que la guérison n'était pas définitive, le

malade demeurait absolument isolé.

C'est en somme l'unique moyen de prophylaxie qu'employèrent plus

tard nos aïeux du moyen âge : l'isolement, système

renouvelé des Hébreux.

Mais, comme, bientôt, le nombre des lépreux alla croissant

dans des proportions considérables, il fallut créer, aux

environs de chaque agglomération, de véritables villages

d'isolement.

Ce fut l'origine des léproseries.

Car il ne faudrait pas s'imaginer que les léproseries furent,

à l'origine, des hôpitaux organisées non seulement

pour recueillir, mais encore pour soigner les malheureux atteints de

la terrible maladie pas du tout ! ce furent tout simplement des réunions

de huttes misérables dans chacune desquelles croupissait un de

ces maudits, et où les lépreux étaient tout vivants

mis au tombeau.

On choisissait aux alentours des villes un terrain assez vaste qu'on

entourait de murs ou de haies. On y élevait une chapelle, on

y ménageait un cimetière destiné ,uniquement aux

lépreux. Quelquefois la munificence d'un seigneur ou d'une municipalité

permettait d'y bâtir un logis de quelque importance, où

les malades de condition trouvaient asile ; quant aux malades pauvres,

ils étaient logés dans des cabanes, que, le plus souvent,

ils étaient obligés d'élever de leurs mains. Aux

abords de la maison principale, on creusait un puits que le prêtre

bénissait ; autour des maisonnettes on ménageait un petit

espace de terrain que le lépreux cultivait. Et c'est dans cet

enclos que les malheureux étaient condamnés à passer

le reste de leur existence.

Les lépreux, une fois relégués dans la léproserie,

devaient en sortir le moins possible. Le dimanche seulement, quelques

uns d'entre eux se tenaient dans une logette placée au bord de

la route, à l'entrée de la maladrerie. De là, ils

voyaient venir les promeneurs et, à l'aide d'une cliquette, ils

attiraient leur attention et sollicitaient leur charité.

C'étaient là tous leurs rapports avec l'extérieur.

Pour le reste, les léproseries devaient, dans la mesure du possible,

se suffire à elle-mêmes. On y élevait des bestiaux

pour la consommation exclusive des lépreux. Il était,

d'ailleurs, interdit aux bouchers de la ville d'acheter des bêtes

élevées dans les maladreries. Les lépreux faisaient

eux-mêmes leur pain, récoltaient leur froment, leurs légumes.

Quant aux rares objets qu'ils devaient se procurer hors de la léproserie,

le soin de les acheter et de les apporter dans l'enclos maudit était

commis à des religieux de l'ordre de Saint-Lazare, Soeurs et

Frères convers, qui, revêtus du même costume que

les lépreux, portaient sur la manche de leur robe un morceau

de drap rouge qui permettait aux passants de les reconnaître à

distance et de s'éloigner d'eux.

Cependant, comme il n'était pas possible, sauf dans certaines

léproseries considérables et dotées de revenus

importants, de séquestrer complètement et pour l'éternité,

les lépreux dans leurs maladreries, l'autorité leur permettait

de sortir à certains jours et à certaines heures, mais

exigeait d'eux maintes précautions que, nous trouvons. résumées

dans le cérémonial de la séquestration des lépreux.

Les détails de ce cérémonial, tels qu'ils figurent

dans les chroniques du moyen âge, ont été reproduits

en 1877 par M. Salètes, dans une thèse sur la lèpre.

Dès que la maladie était constaté, quelle que fût

la situation sociale du malade, l'official diocésain décidait

la séquestration et le curé de la paroisse l'annonçait

au prône.

Le dimanche suivant, le lépreux, vêtu de noir, se présentait

à la porte de l'église. Le prêtre, en pompe, précédé

de la croix et du bénitier, allait l'y chercher et commençait

par l'inonder littéralement d'eau bénite.

Cela fait, il l'amenait dans le sanctuaire, à une place réservée

et enclose de barrières, puis il célébrait une

messe du Saint-Esprit à. laquelle s'ajoutait une oraison spéciale

de circonstance : l'oraison pro infirmis.

La messe dite, le lépreux était conduit professionnellement

à la maladrerie et introduit dans la cabane qui lui était

réservée. Pour lui bien signifier qu'il devait se considérer

comme inhumé tout vif, on allait prendre, dans le cimetière,

de la terre qu'on jetait sur le toit de la cabane en criant au malheureux

qu'on allait abandonner des paroles latines qui signifiaient «

Sois mort pour le monde et n'aies plus d'espoir de revivre qu'en Dieu

». Après quoi, le prêtre ayant récité

les litanies, remettait successivement au malade divers objets dont

il ne devait plus se séparer une cliquette pour annoncer sa présence

; des gants pour éviter de répandre la contagion par le

toucher de ses mains ; enfin, une panetière pour recevoir les

aumônes.

Il lui résumait ensuite ce qu'on pourrait appeler le code du

lépreux, lui faisant défense expresse :

« D'entrer désormais ès églises, moulins,

fours ou marchés, ny de se trouver ès assemblées

du peuple ;

» De ne jamais se laver les mains ny chose aulcune qui soit à

son usage, ès fontaines, rivières ou ruisseaux qui servent

au public ;

» D'aller déchaussé hors de la maison ny sans habits

de lépreux (c'est-à-dire en robe noire et la bouche voilée),

et ses cliquettes afin d'estre recognu d'un chacun ;

» De toucher, quelque part qu'il se trouve, aucune chose qu'il

voudra achepter, sinon avec une verge où baston ;

» D'entrer, aux tavernes ny autres maisons, sous quelque prétexte

que ce soit ;

» De répondre sur les chemins à ceux qui l'interrogeraient,

s'il n'est hors et au-dessous du vent, de peur qu'il n'infecte les passants

;

» De passer par les chemins étroits, pour obvier aux rencontres

contagieuses ;

» S'il est contraint de passer l'eau, de toucher les pieux et

autres instruments qui servent à cet effet sans avoir premièrement

mis ses gants ;

De toucher aucunement les petits enfants ny leur donner aucune chose

ny à quelque autre personne que ce soit ;

» De boire ny manger en compagnie, sinon de lépreux comme

lui. »

A toutes ces recommandations formelles le prêtre ajoutait quelques

paroles d'encouragement :

« Vous ne vous fâcherez pas, disait-il au lépreux,

d'être séquestré des autres, d'autant que vous aurez

votre part à toutes les prières de notre mère la

Sainte Église, comme si personnellement étiez tous les

jours au service divin avec les autres... Seulement prenez garde et

ayez patience, Dieu demeure avec vous. »

Et le malheureux n'avait plus qu'à suivre ces sages conseils

et à se résigner à sa douloureuse solitude,

***

C'était là à peu près tout ce que nos pères

avaient trouvé pour combattre la diffusion de la lèpre.

Ils isolaient le malade, ils le séquestraient. Quant à

le soigner, c'était une autre affaire. Jamais le fatalisme de

nos aïeux ne se manifesta plus nettement qu'en ce qui concerne

la prophylaxie de la lèpre. La tradition attribuait, depuis l'antiquité,

une origine quasi-surnaturelle à cette maladie ; il en résultait

chez nos pères une sorte de conviction que seule, l'intervention

divine pouvait guérir ceux que la colère divine avait

frappés. On se gardait donc de chercher d'autres remèdes

que l'isolement et la prière.

Cependant, en certaines provinces, on se préoccupa quelquefois

d'enrayer la diffusion de la maladie non pas seulement en supprimant

les dangers de contagion, mais encore en supprimant les chances d'hérédité.

C'est ainsi que le Parlement de Compiègne en l'an 757 déclara

nul tout mariage entre deux personnes dont l'une était atteinte

de la lèpre et autorisa la partie saine à contracter une

nouvelle union. C'est ainsi également qu'en Normandie, les descendants

des lépreux ne pouvaient recueillir la succession de leur père

et n'en avaient que l'usufruit.

Dans le pays de Galles, les lois destinées à empêcher

la diffusion de la lèpre par hérédité étaient

bien plus sévères encore. Le fils engendré après

l'envoi du père dans une léproserie était absolument

privé de son patrimoine. Quant à la femme lépreuse

qui avait un enfant après sa séquestration on la condamnait

à mort et on la brûlait vive.

En dépit de toutes ces précautions, la lèpre, au

cours de plusieurs siècles, dut prendre une extension considérable

si nous nous en rapportons au nombre des léproseries qui furent

crées en France.

Dès la fin du VIe siècle, on compte quelques-uns de ces

établissements. Ils se multiplient au VIII siècle. Mais

aux IXe et Xe siècles, la lèpre se répand tellement

qu'il faut ouvrir partout des maladreries. Toute ville, toute bourgade

même, a son refuge de lépreux. Au XIIIe siècle,

on évalue à 19.000 le nombre des léproseries répandues

par toute la chrétienté. Sur ce nombre, la France en compte

deux mille.

Je vous laisse à penser quelle formidable population de malades

abritaient ces nombreux asiles.

Il est vrai que s'il faut en croire certains chroniqueurs, les bénéfices

accordés par les rois, les seigneurs, les communes aux léproseries

y attiraient force gens qui n'étaient point lépreux et

n'avaient d'autre maladie qu'une paresse invétérée

et le désir de vivre sans travailler.

Peut-être vous souvient-il de l'amusante histoire de ce solliciteur

qui priait son député de lui faire obtenir une bonne place

d'aliéné. Eh bien ! au moyen âge il dut y avoir

des citoyens de cette espèce qui se faisaient recommander pour

obtenir une bonne place de lépreux.

Les léproseries étaient généralement riches

, on donnait beaucoup pour les lépreux. Leur costume même

était une recommandation à la charité publique.

Si bien qu'en certaines villes on accordait à des gens parfaitement

sains, et sympathiques au magistrat, le droit de s'habiller en lépreux

pour émouvoir plus sûrement la pitié des passants.

D'autre part, il n'était pas très difficile de se faire

passer pour lépreux. Ceux qui étaient chargés d'examiner

des malades et de prononcer leur séquestration, étaient,

en général d'une ignorance absolue sur les caractéristiques

de la maladie. C'étaient des prêtres et non des médecins.

En Hollande, savez-vous sur quelle expérience ils basaient leur

diagnostic ? Dans l'urine de la personne soupçonnée d'avoir

la lèpre, ils jetaient de la poudre de plomb brûlé.

Si la poudre allait au fond, pas de doute : la personne était

lépreuse, et on l'enfermait incontinent.

Si la lèpre devait nous revenir, j'aime à croire qu'on

y regarderait de plus près avant de claquemurer les gens.

Ernest LAUT.

Le Petit Journal illustré du 17 mai 1914